11 g

Sehen „

Und sie

dSChaftdesBe

'St,h'-Fo„"

-■tbar„.r '^

23

rliner

Und 155

aUfd-iahre

oo?

b«

•teer

die dip v .

t;u,ich'dies.adt

AdamBa«schund

,eHnAbd'^kes,der

dendieRadieruns

'n ^iter Zustand

Grafen Enzenberg*

Bestimmtheit noch

e stimmen überein,

en Zyklus. In ihnen'

tzten Reife gelangt.

iios-Seimvollenden

gen verwendet hat

er Ausführung, im

iesen letzten Land-

1 strebt er die Bild-

enden nur sichtbar

.higkeiten verloren

l sich wie Quallen,

der, krallen sich im

i'ege schlagen sich

worden. Dabei sind

'erschwinden ganz

ab. Die Handlung,

Abb. 6). So konnte

g Maria« gedeutet

es sind die letzten

n den Jahren 1544

er der strenge auf

■on einem direkten

en, mit Huber eme

achtung besonder

genommen*»*»

^zustellen""

iger Jahren *>

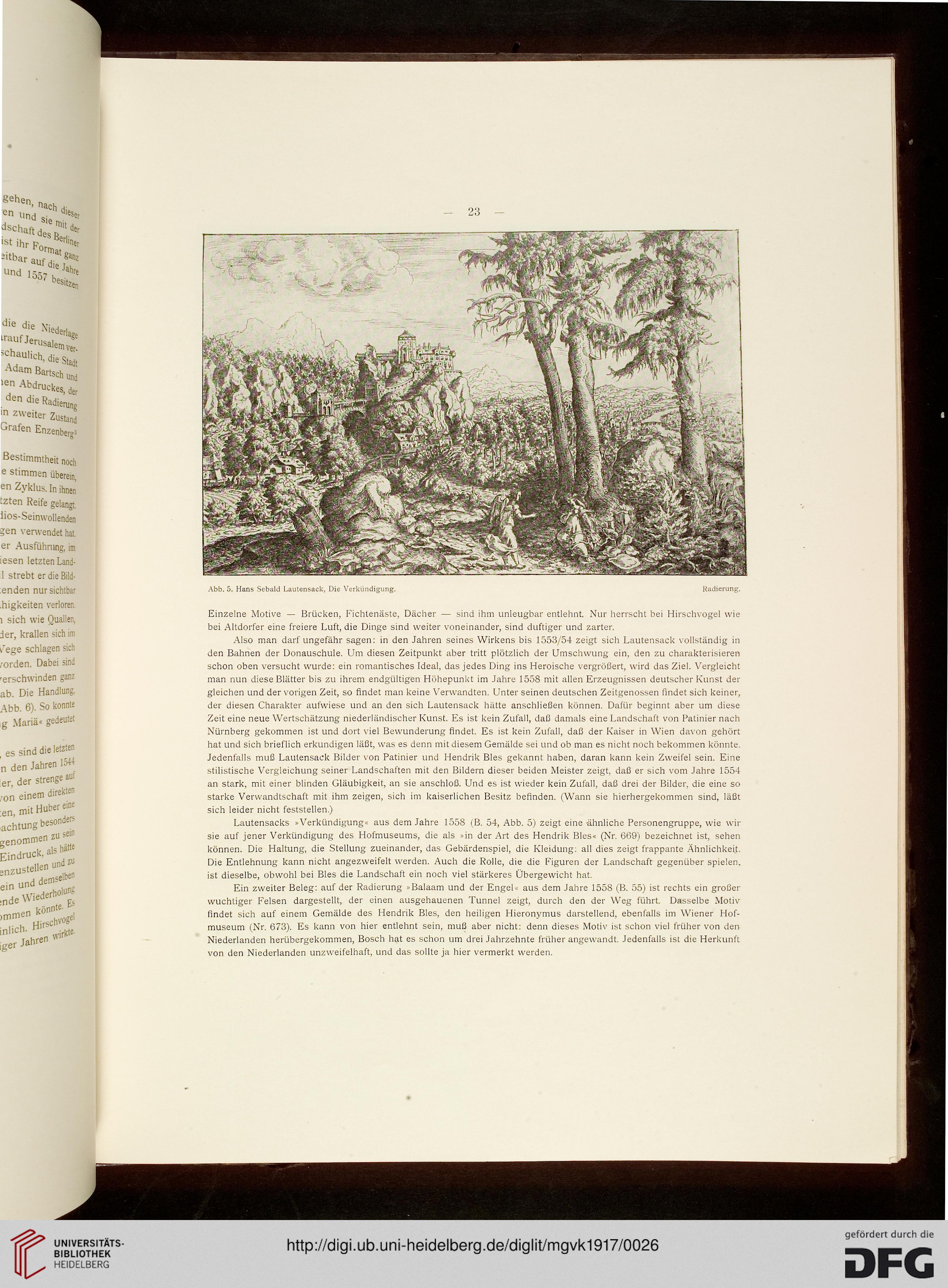

Abb. 5. Hans Sebald Lautensack, Die Verkündigung. Radierung.

Einzelne Motive — Brücken, Fichtenäste, Dächer — sind ihm unleugbar entlehnt. Nur herrscht bei Hirschvogel wie

bei Altdorfer eine freiere Luft, die Dinge sind weiter voneinander, sind duftiger und zarter.

Also man darf ungefähr sagen: in den Jahren seines Wirkens bis 1553/54 zeigt sich Lautensack vollständig in

den Bahnen der üonauschule. Um diesen Zeitpunkt aber tritt plötzlich der Umschwung ein, den zu charakterisieren

schon oben versucht wurde: ein romantisches Ideal, das jedes Ding ins Heroische vergrößert, wird das Ziel. Vergleicht

man nun diese Blätter bis zu ihrem endgültigen Höhepunkt im Jahre 1558 mit allen Erzeugnissen deutscher Kunst der

gleichen und der vorigen Zeit, so findet man keine Verwandten. Unter seinen deutschen Zeitgenossen findet sich keiner,

der diesen Charakter aufwiese und an den sich Lautensack hätte anschließen können. Dafür beginnt aber um diese

Zeit eine neue Wertschätzung niederländischer Kunst. Es ist kein Zufall, daß damals eine Landschaft von Patinier nach

Nürnberg gekommen ist und dort viel Bewunderung findet. Es ist kein Zufall, daß der Kaiser in Wien davon gehört

hat und sich brieflich erkundigen läßt, was es denn mit diesem Gemälde sei und ob man es nicht noch bekommen könnte.

Jedenfalls muß Lautensack Bilder von Patinier und Hendrik Bles gekannt haben, daran kann kein Zweifel sein. Eine

stilistische Vergieichung seiner Landschaften mit den Bildern dieser beiden Meister zeigt, daß er sich vom Jahre 1554

an stark, mit einer blinden Gläubigkeit, an sie anschloß. Und es ist wieder kein Zufall, daß drei der Bilder, die eine so

starke Verwandtschaft mit ihm zeigen, sich im kaiserlichen Besitz befinden. (Wann sie hierhergekommen sind, läßt

sich leider nicht feststellen.)

Lautensacks »Verkündigung« aus dem Jahre 1558 (B. 54, Abb. 5) zeigt eine ähnliche Personengruppe, wie wir

sie auf jener Verkündigung des Hofmuseums, die als »in der Art des Hendrik Bles« (Nr. 669) bezeichnet ist, sehen

können. Die Haltung, die Stellung zueinander, das Gebärdenspiel, die Kleidung: all dies zeigt frappante Ähnlichkeit.

Die Entlehnung kann nicht angezweifelt werden. Auch die Rolle, die die Figuren der Landschaft gegenüber spielen,

ist dieselbe, obwohl bei Bles die Landschaft ein noch viel stärkeres Übergewicht hat.

Ein zweiter Beleg: auf der Radierung »Balaam und der Engel« aus dem Jahre 1558 (B. 55) ist rechts ein großer

wuchtiger Felsen dargestellt, der einen ausgehauenen Tunnel zeigt, durch den der Weg führt. Dasselbe Motiv

findet sich auf einem Gemälde des Hendrik Bles, den heiligen Hieronymus darstellend, ebenfalls im Wiener Hof-

museum (Nr. 673). Es kann von hier entlehnt sein, muß aber nicht: denn dieses Motiv ist schon viel früher von den

Niederlanden herübergekommen, Bosch hat es schon um drei Jahrzehnte früher angewandt. Jedenfalls ist die Herkunft

von den Niederlanden unzweifelhaft, und das sollte ja hier vermerkt werden.

Sehen „

Und sie

dSChaftdesBe

'St,h'-Fo„"

-■tbar„.r '^

23

rliner

Und 155

aUfd-iahre

oo?

b«

•teer

die dip v .

t;u,ich'dies.adt

AdamBa«schund

,eHnAbd'^kes,der

dendieRadieruns

'n ^iter Zustand

Grafen Enzenberg*

Bestimmtheit noch

e stimmen überein,

en Zyklus. In ihnen'

tzten Reife gelangt.

iios-Seimvollenden

gen verwendet hat

er Ausführung, im

iesen letzten Land-

1 strebt er die Bild-

enden nur sichtbar

.higkeiten verloren

l sich wie Quallen,

der, krallen sich im

i'ege schlagen sich

worden. Dabei sind

'erschwinden ganz

ab. Die Handlung,

Abb. 6). So konnte

g Maria« gedeutet

es sind die letzten

n den Jahren 1544

er der strenge auf

■on einem direkten

en, mit Huber eme

achtung besonder

genommen*»*»

^zustellen""

iger Jahren *>

Abb. 5. Hans Sebald Lautensack, Die Verkündigung. Radierung.

Einzelne Motive — Brücken, Fichtenäste, Dächer — sind ihm unleugbar entlehnt. Nur herrscht bei Hirschvogel wie

bei Altdorfer eine freiere Luft, die Dinge sind weiter voneinander, sind duftiger und zarter.

Also man darf ungefähr sagen: in den Jahren seines Wirkens bis 1553/54 zeigt sich Lautensack vollständig in

den Bahnen der üonauschule. Um diesen Zeitpunkt aber tritt plötzlich der Umschwung ein, den zu charakterisieren

schon oben versucht wurde: ein romantisches Ideal, das jedes Ding ins Heroische vergrößert, wird das Ziel. Vergleicht

man nun diese Blätter bis zu ihrem endgültigen Höhepunkt im Jahre 1558 mit allen Erzeugnissen deutscher Kunst der

gleichen und der vorigen Zeit, so findet man keine Verwandten. Unter seinen deutschen Zeitgenossen findet sich keiner,

der diesen Charakter aufwiese und an den sich Lautensack hätte anschließen können. Dafür beginnt aber um diese

Zeit eine neue Wertschätzung niederländischer Kunst. Es ist kein Zufall, daß damals eine Landschaft von Patinier nach

Nürnberg gekommen ist und dort viel Bewunderung findet. Es ist kein Zufall, daß der Kaiser in Wien davon gehört

hat und sich brieflich erkundigen läßt, was es denn mit diesem Gemälde sei und ob man es nicht noch bekommen könnte.

Jedenfalls muß Lautensack Bilder von Patinier und Hendrik Bles gekannt haben, daran kann kein Zweifel sein. Eine

stilistische Vergieichung seiner Landschaften mit den Bildern dieser beiden Meister zeigt, daß er sich vom Jahre 1554

an stark, mit einer blinden Gläubigkeit, an sie anschloß. Und es ist wieder kein Zufall, daß drei der Bilder, die eine so

starke Verwandtschaft mit ihm zeigen, sich im kaiserlichen Besitz befinden. (Wann sie hierhergekommen sind, läßt

sich leider nicht feststellen.)

Lautensacks »Verkündigung« aus dem Jahre 1558 (B. 54, Abb. 5) zeigt eine ähnliche Personengruppe, wie wir

sie auf jener Verkündigung des Hofmuseums, die als »in der Art des Hendrik Bles« (Nr. 669) bezeichnet ist, sehen

können. Die Haltung, die Stellung zueinander, das Gebärdenspiel, die Kleidung: all dies zeigt frappante Ähnlichkeit.

Die Entlehnung kann nicht angezweifelt werden. Auch die Rolle, die die Figuren der Landschaft gegenüber spielen,

ist dieselbe, obwohl bei Bles die Landschaft ein noch viel stärkeres Übergewicht hat.

Ein zweiter Beleg: auf der Radierung »Balaam und der Engel« aus dem Jahre 1558 (B. 55) ist rechts ein großer

wuchtiger Felsen dargestellt, der einen ausgehauenen Tunnel zeigt, durch den der Weg führt. Dasselbe Motiv

findet sich auf einem Gemälde des Hendrik Bles, den heiligen Hieronymus darstellend, ebenfalls im Wiener Hof-

museum (Nr. 673). Es kann von hier entlehnt sein, muß aber nicht: denn dieses Motiv ist schon viel früher von den

Niederlanden herübergekommen, Bosch hat es schon um drei Jahrzehnte früher angewandt. Jedenfalls ist die Herkunft

von den Niederlanden unzweifelhaft, und das sollte ja hier vermerkt werden.