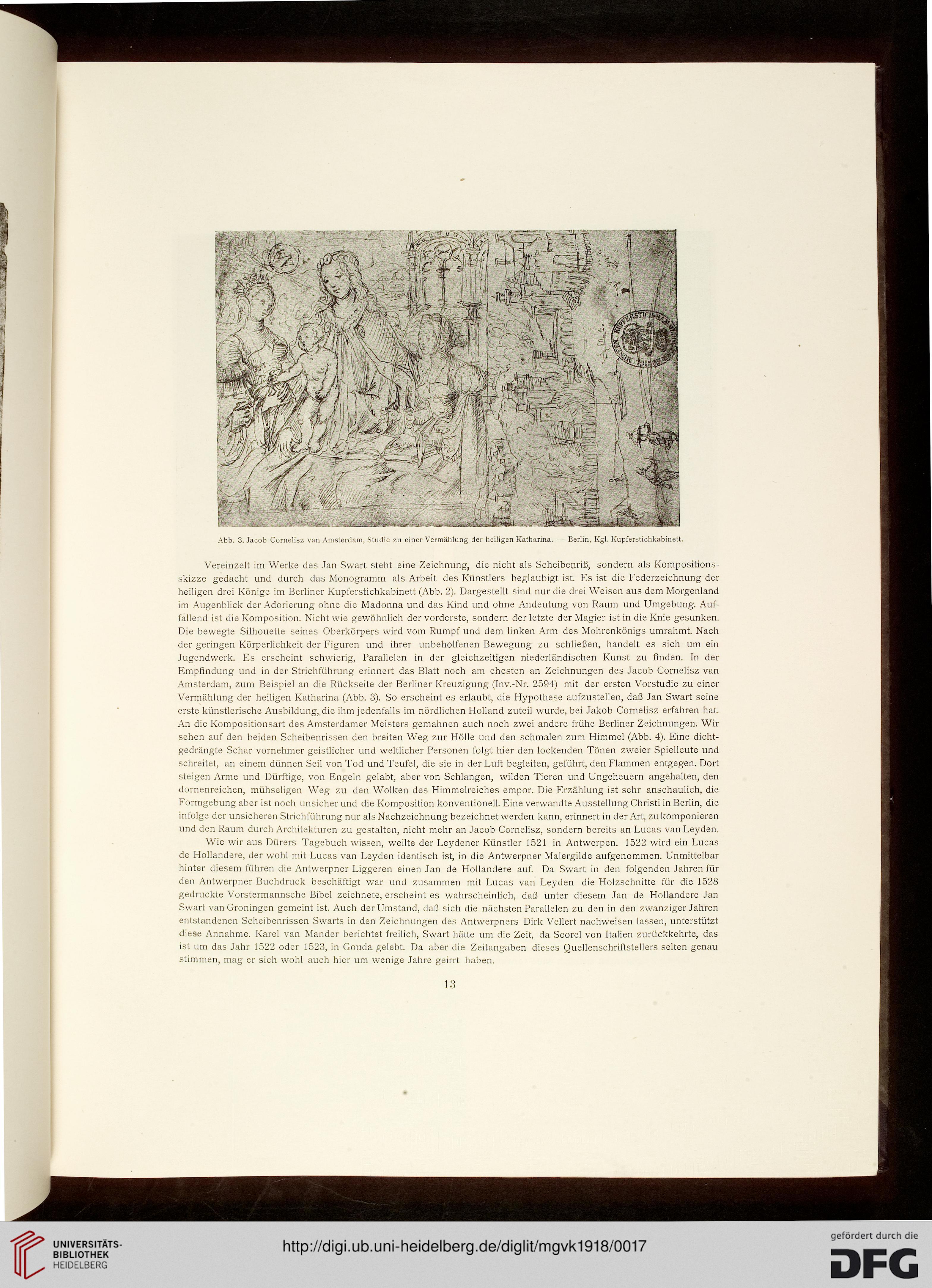

Abb. 3. Jacob Cornelisz van Amsterdam, Studie zu einer Vermahlung der heiligen Katharina. — Berlin, Kgl. Kupferstichkabinett.

Vereinzelt im Werke des Jan Swart steht eine Zeichnung, die nicht als Scheibenriß, sondern als Kompositions-

skizze gedacht und durch das Monogramm als Arbeit des Künstlers beglaubigt ist. Es ist die Federzeichnung der

heiligen drei Könige im Berliner Kupferstichkabinett (Abb. 2). Dargestellt sind nur die drei Weisen aus dem Morgenland

im Augenblick der Adorierung ohne die Madonna und das Kind und ohne Andeutung von Raum und Umgebung. Auf-

fallend ist die Komposition. Nicht wie gewöhnlich der vorderste, sondern der letzte der Magier ist in die Knie gesunken.

Die bewegte Silhouette seines Oberkörpers wird vom Rumpfund dem linken Arm des Mohrenkönigs umrahmt. Nach

der geringen Körperlichkeit der Figuren und ihrer unbeholfenen Bewegung zu schließen, handelt es sich um ein

Jugendwerk. Es erscheint schwierig, Parallelen in der gleichzeitigen niederländischen Kunst zu finden. In der

Empfindung und in der Strichführung erinnert das Blatt noch am ehesten an Zeichnungen des Jacob Cornelisz van

Amsterdam, zum Beispiel an die Rückseite der Berliner Kreuzigung (Inv.-Nr. 2594) mit der ersten Vorstudie zu einer

Vermählung der heiligen Katharina (Abb. 3). So erscheint es erlaubt, die Hypothese aufzustellen, daß Jan Swart seine

erste künstlerische Ausbildung, die ihm jedenfalls im nördlichen Holland zuteil wurde, bei Jakob Cornelisz erfahren hat.

An die Kompositionsart des Amsterdamer Meisters gemahnen auch noch zwei andere frühe Berliner Zeichnungen. Wir

sehen auf den beiden Scheibenrissen den breiten Weg zur Hölle und den schmalen zum Himmel (Abb. 4). Eine dicht-

gedrängte Schar vornehmer geistlicher und weltlicher Personen folgt hier den lockenden Tönen zweier Spielleute und

schreitet, an einem dünnen Seil von Tod und Teufel, die sie in der Luft begleiten, geführt, den Flammen entgegen. Dort

steigen Arme und Dürftige, von Engeln gelabt, aber von Schlangen, wilden Tieren und Ungeheuern angehalten, den

dornenreichen, mühseligen Weg zu den Wolken des Himmelreiches empor. Die Erzählung ist sehr anschaulich, die

Formgebung aber ist noch unsicher und die Komposition konventionell. Eine verwandte Ausstellung Christi in Berlin, die

infolge der unsicheren Strichführung nur als Nachzeichnung bezeichnet werden kann, erinnert in der Art, zu komponieren

und den Raum durch Architekturen zu gestalten, nicht mehr an Jacob Cornelisz, sondern bereits an Lucas van Leyden.

Wie wir aus Dürers Tagebuch wissen, weilte der Leydener Künstler 1521 in Antwerpen. 1522 wird ein Lucas

de Hollandere, der wohl mit Lucas van Leyden identisch ist, in die Antwerpner Malergilde aufgenommen. Unmittelbar

hinter diesem führen die Antwerpner Liggeren einen Jan de Hollandere auf. Da Swart in den folgenden Jahren fin-

den Antwerpner Buchdruck beschäftigt war und zusammen mit Lucas van Leyden die Holzschnitte für die 1528

gedruckte Vorstermannsche Bibel zeichnete, erscheint es wahrscheinlich, daß unter diesem Jan de Hollandere Jan

Swart van Groningen gemeint ist. Auch der Umstand, daß sich die nächsten Parallelen zu den in den zwanziger Jahren

entstandenen Scheibenrissen Swarts in den Zeichnungen des Antwerpners Dirk Vellert nachweisen lassen, unterstützt

diese Annahme. Karel van Mander berichtet freilich, Swart hätte um die Zeit, da Scorel von Italien zurückkehrte, das

ist um das Jahr 1522 oder 1523, in Gouda gelebt. Da aber die Zeitangaben dieses Quellenschriftstellers selten genau

stimmen, mag er sich wohl auch hier um wenige Jahre geirrt haben.

13

Vereinzelt im Werke des Jan Swart steht eine Zeichnung, die nicht als Scheibenriß, sondern als Kompositions-

skizze gedacht und durch das Monogramm als Arbeit des Künstlers beglaubigt ist. Es ist die Federzeichnung der

heiligen drei Könige im Berliner Kupferstichkabinett (Abb. 2). Dargestellt sind nur die drei Weisen aus dem Morgenland

im Augenblick der Adorierung ohne die Madonna und das Kind und ohne Andeutung von Raum und Umgebung. Auf-

fallend ist die Komposition. Nicht wie gewöhnlich der vorderste, sondern der letzte der Magier ist in die Knie gesunken.

Die bewegte Silhouette seines Oberkörpers wird vom Rumpfund dem linken Arm des Mohrenkönigs umrahmt. Nach

der geringen Körperlichkeit der Figuren und ihrer unbeholfenen Bewegung zu schließen, handelt es sich um ein

Jugendwerk. Es erscheint schwierig, Parallelen in der gleichzeitigen niederländischen Kunst zu finden. In der

Empfindung und in der Strichführung erinnert das Blatt noch am ehesten an Zeichnungen des Jacob Cornelisz van

Amsterdam, zum Beispiel an die Rückseite der Berliner Kreuzigung (Inv.-Nr. 2594) mit der ersten Vorstudie zu einer

Vermählung der heiligen Katharina (Abb. 3). So erscheint es erlaubt, die Hypothese aufzustellen, daß Jan Swart seine

erste künstlerische Ausbildung, die ihm jedenfalls im nördlichen Holland zuteil wurde, bei Jakob Cornelisz erfahren hat.

An die Kompositionsart des Amsterdamer Meisters gemahnen auch noch zwei andere frühe Berliner Zeichnungen. Wir

sehen auf den beiden Scheibenrissen den breiten Weg zur Hölle und den schmalen zum Himmel (Abb. 4). Eine dicht-

gedrängte Schar vornehmer geistlicher und weltlicher Personen folgt hier den lockenden Tönen zweier Spielleute und

schreitet, an einem dünnen Seil von Tod und Teufel, die sie in der Luft begleiten, geführt, den Flammen entgegen. Dort

steigen Arme und Dürftige, von Engeln gelabt, aber von Schlangen, wilden Tieren und Ungeheuern angehalten, den

dornenreichen, mühseligen Weg zu den Wolken des Himmelreiches empor. Die Erzählung ist sehr anschaulich, die

Formgebung aber ist noch unsicher und die Komposition konventionell. Eine verwandte Ausstellung Christi in Berlin, die

infolge der unsicheren Strichführung nur als Nachzeichnung bezeichnet werden kann, erinnert in der Art, zu komponieren

und den Raum durch Architekturen zu gestalten, nicht mehr an Jacob Cornelisz, sondern bereits an Lucas van Leyden.

Wie wir aus Dürers Tagebuch wissen, weilte der Leydener Künstler 1521 in Antwerpen. 1522 wird ein Lucas

de Hollandere, der wohl mit Lucas van Leyden identisch ist, in die Antwerpner Malergilde aufgenommen. Unmittelbar

hinter diesem führen die Antwerpner Liggeren einen Jan de Hollandere auf. Da Swart in den folgenden Jahren fin-

den Antwerpner Buchdruck beschäftigt war und zusammen mit Lucas van Leyden die Holzschnitte für die 1528

gedruckte Vorstermannsche Bibel zeichnete, erscheint es wahrscheinlich, daß unter diesem Jan de Hollandere Jan

Swart van Groningen gemeint ist. Auch der Umstand, daß sich die nächsten Parallelen zu den in den zwanziger Jahren

entstandenen Scheibenrissen Swarts in den Zeichnungen des Antwerpners Dirk Vellert nachweisen lassen, unterstützt

diese Annahme. Karel van Mander berichtet freilich, Swart hätte um die Zeit, da Scorel von Italien zurückkehrte, das

ist um das Jahr 1522 oder 1523, in Gouda gelebt. Da aber die Zeitangaben dieses Quellenschriftstellers selten genau

stimmen, mag er sich wohl auch hier um wenige Jahre geirrt haben.

13