hl Z -

-f--: ■ -

«**nr

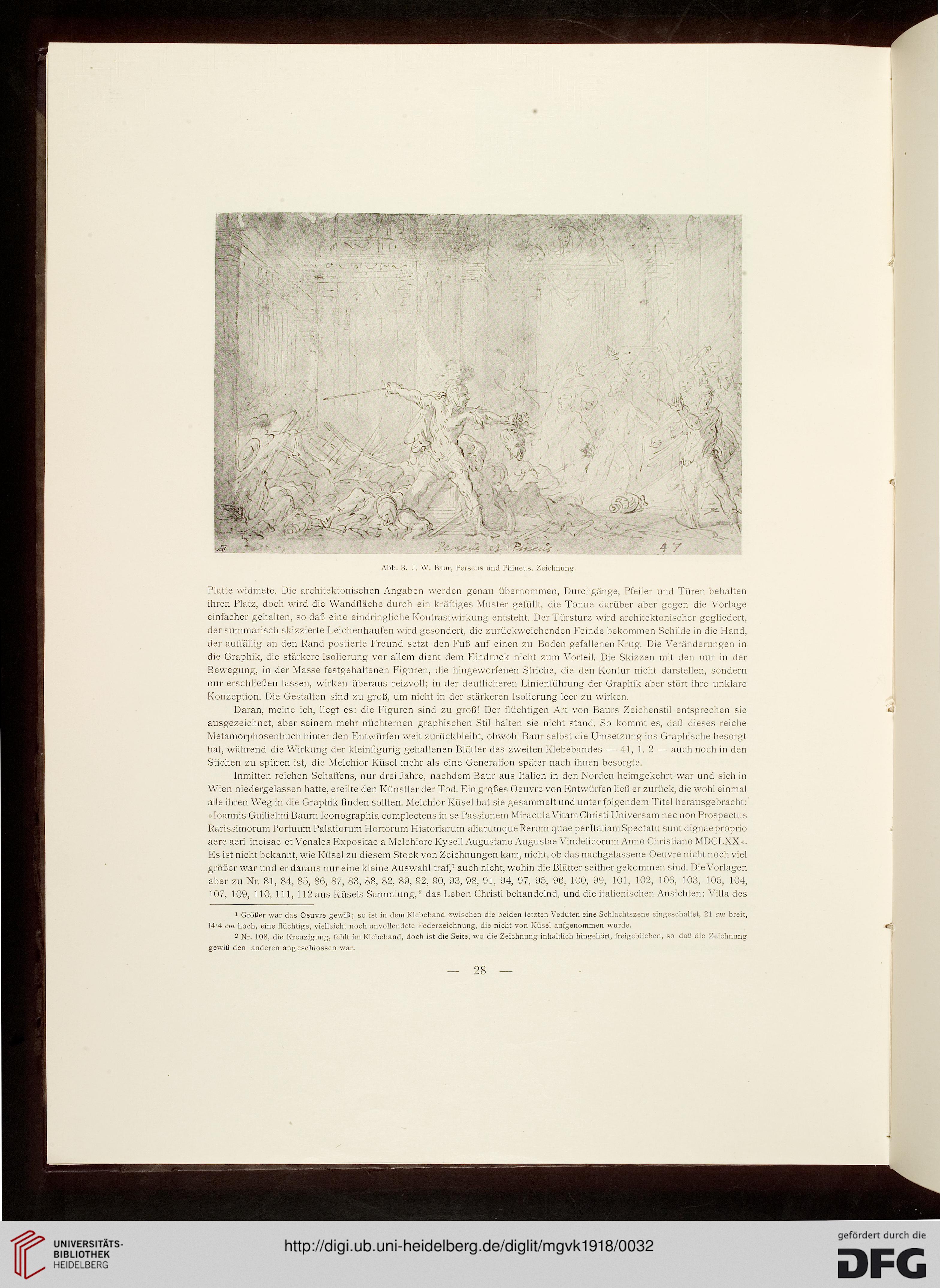

Abb. 3. J. W. Baur, Perseus und Phineus. Zeichnung.

Platte widmete. Die architektonischen Angaben werden genau übernommen, Durchgänge, Pfeiler und Türen behalten

ihren Platz, doch wird die Wandfläche durch ein kräftiges Muster gefüllt, die Tonne darüber aber gegen die Vorlage

einfacher gehalten, so daß eine eindringliche Kontrastwirkung entsteht. Der Türsturz wird architektonischer gegliedert,

der summarisch skizzierte Leichenhaufen wird gesondert, die zurückweichenden Feinde bekommen Schilde in die Hand,

der auffällig an den Rand postierte Freund setzt den Fuß auf einen zu Boden gefallenen Krug. Die Veränderungen in

die Graphik, die stärkere Isolierung vor allem dient dem Eindruck nicht zum Vorteil. Die Skizzen mit den nur in der

Bewegung, in der Masse festgehaltenen Figuren, die hingeworfenen Striche, die den Kontur nicht darstellen, sondern

nur erschließen lassen, wirken überaus reizvoll; in der deutlicheren Linienführung der Graphik aber stört ihre unklare

Konzeption. Die Gestalten sind zu groß, um nicht in der stärkeren Isolierung leer zu wirken.

Daran, meine ich, liegt es: die Figuren sind zu groß! Der flüchtigen Art von Baurs Zeichenstil entsprechen sie

ausgezeichnet, aber seinem mehr nüchternen graphischen Stil halten sie nicht stand. So kommt es, daß dieses reiche

Metamorphosenbuch hinter den Entwürfen weit zurückbleibt, obwohl Baur selbst die Umsetzung ins Graphische besorgt

hat, während die Wirkung der kleinfigurig gehaltenen Blätter des zweiten Klebebandes — 41,1.2 — auch noch in den

Stichen zu spüren ist, die Melchior Küsel mehr als eine Generation später nach ihnen besorgte.

Inmitten reichen Schaffens, nur drei Jahre, nachdem Baur aus Italien in den Norden heimgekehrt war und sich in

Wien niedergelassen hatte, ereilte den Künstler der Tod. Ein großes Oeuvre von Entwürfen ließ er zurück, die wohl einmal

alle ihren Weg in die Graphik finden sollten. Melchior Küsel hat sie gesammelt und unter folgendem Titel herausgebracht:'

»Ioannis Guilielmi Baum Iconographia complectens in se Passionem MiraculaVitamChristi Universam nee non Prospectus

Rarissimorum Portuum Palatiorum Hortorum Historiarum aliarumqueRerum quae perltaliamSpectatu sunt dignaeproprio

aere aeri incisae et Venales Expositae a MelchioreKysell Augustano Augustae VindelicorumAnno Christiano MDCLXX*.

Es ist nicht bekannt, wie Küsel zu diesem Stock von Zeichnungen kam, nicht, ob das nachgelassene Oeuvre nicht noch viel

größer war und er daraus nur eine kleine Auswahl traf,1 auch nicht, wohin die Blätter seither gekommen sind. Die Vorlagen

aber zu Nr. 81, 84, 85, 86, 87, 83, 88, 82, 89, 92, 90, 93, 98, 91, 94, 97, 95, 96, 100, 99, 101, 102, 106, 103, 105, 104,

107, 109, 110, 111, 112 aus Küsels Sammlung,2 das Leben Christi behandelnd, und die italienischen Ansichten: Villa des

i Größer war das Oeuvre gewiß; so ist in dem Klebeband zwischen die beiden letzten Veduten eine Schlachtszene eingeschaltet, 21 cm breit,

144 cm hoch, eine flüchtige, vielleicht noch unvollendete Federzeichnung, die nicht von Küsel aufgenommen wurde.

2 Nr. 108, die Kreuzigung, fehlt im Klebeband, doch ist die Seite, wo die Zeichnung inhaltlich hingehört, freigebiieben, so daß die Zeichnung

gewiß den anderen angeschlossen war.

28

-f--: ■ -

«**nr

Abb. 3. J. W. Baur, Perseus und Phineus. Zeichnung.

Platte widmete. Die architektonischen Angaben werden genau übernommen, Durchgänge, Pfeiler und Türen behalten

ihren Platz, doch wird die Wandfläche durch ein kräftiges Muster gefüllt, die Tonne darüber aber gegen die Vorlage

einfacher gehalten, so daß eine eindringliche Kontrastwirkung entsteht. Der Türsturz wird architektonischer gegliedert,

der summarisch skizzierte Leichenhaufen wird gesondert, die zurückweichenden Feinde bekommen Schilde in die Hand,

der auffällig an den Rand postierte Freund setzt den Fuß auf einen zu Boden gefallenen Krug. Die Veränderungen in

die Graphik, die stärkere Isolierung vor allem dient dem Eindruck nicht zum Vorteil. Die Skizzen mit den nur in der

Bewegung, in der Masse festgehaltenen Figuren, die hingeworfenen Striche, die den Kontur nicht darstellen, sondern

nur erschließen lassen, wirken überaus reizvoll; in der deutlicheren Linienführung der Graphik aber stört ihre unklare

Konzeption. Die Gestalten sind zu groß, um nicht in der stärkeren Isolierung leer zu wirken.

Daran, meine ich, liegt es: die Figuren sind zu groß! Der flüchtigen Art von Baurs Zeichenstil entsprechen sie

ausgezeichnet, aber seinem mehr nüchternen graphischen Stil halten sie nicht stand. So kommt es, daß dieses reiche

Metamorphosenbuch hinter den Entwürfen weit zurückbleibt, obwohl Baur selbst die Umsetzung ins Graphische besorgt

hat, während die Wirkung der kleinfigurig gehaltenen Blätter des zweiten Klebebandes — 41,1.2 — auch noch in den

Stichen zu spüren ist, die Melchior Küsel mehr als eine Generation später nach ihnen besorgte.

Inmitten reichen Schaffens, nur drei Jahre, nachdem Baur aus Italien in den Norden heimgekehrt war und sich in

Wien niedergelassen hatte, ereilte den Künstler der Tod. Ein großes Oeuvre von Entwürfen ließ er zurück, die wohl einmal

alle ihren Weg in die Graphik finden sollten. Melchior Küsel hat sie gesammelt und unter folgendem Titel herausgebracht:'

»Ioannis Guilielmi Baum Iconographia complectens in se Passionem MiraculaVitamChristi Universam nee non Prospectus

Rarissimorum Portuum Palatiorum Hortorum Historiarum aliarumqueRerum quae perltaliamSpectatu sunt dignaeproprio

aere aeri incisae et Venales Expositae a MelchioreKysell Augustano Augustae VindelicorumAnno Christiano MDCLXX*.

Es ist nicht bekannt, wie Küsel zu diesem Stock von Zeichnungen kam, nicht, ob das nachgelassene Oeuvre nicht noch viel

größer war und er daraus nur eine kleine Auswahl traf,1 auch nicht, wohin die Blätter seither gekommen sind. Die Vorlagen

aber zu Nr. 81, 84, 85, 86, 87, 83, 88, 82, 89, 92, 90, 93, 98, 91, 94, 97, 95, 96, 100, 99, 101, 102, 106, 103, 105, 104,

107, 109, 110, 111, 112 aus Küsels Sammlung,2 das Leben Christi behandelnd, und die italienischen Ansichten: Villa des

i Größer war das Oeuvre gewiß; so ist in dem Klebeband zwischen die beiden letzten Veduten eine Schlachtszene eingeschaltet, 21 cm breit,

144 cm hoch, eine flüchtige, vielleicht noch unvollendete Federzeichnung, die nicht von Küsel aufgenommen wurde.

2 Nr. 108, die Kreuzigung, fehlt im Klebeband, doch ist die Seite, wo die Zeichnung inhaltlich hingehört, freigebiieben, so daß die Zeichnung

gewiß den anderen angeschlossen war.

28