, J- *>frnt±

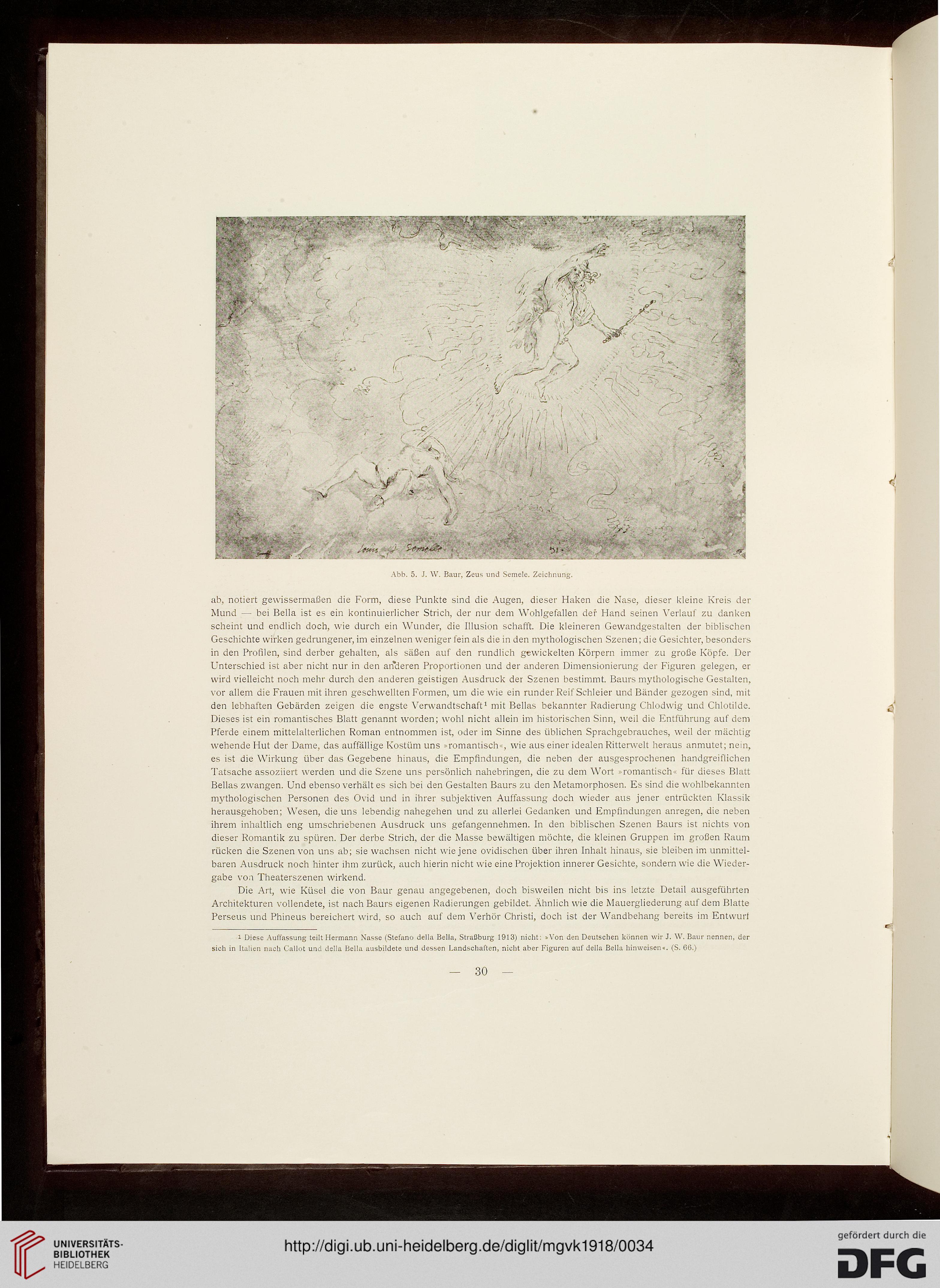

Abb. 5. J. W. Baur, Zeus und Semele. Zeichnung.

ab, notiert gewissermaßen die Form, diese Punkte sind die Augen, dieser Haken die Nase, dieser kleine Kreis der

Mund — bei Bella ist es ein kontinuierlicher Strich, der nur dem Wohlgefallen der Hand seinen Verlauf zu danken

scheint und endlich doch, wie durch ein Wunder, die Illusion schafft. Die kleineren Gewandgestalten der biblischen

Geschichte wirken gedrungener, im einzelnen weniger fein als die in den mythologischen Szenen; die Gesichter, besonders

in den Profilen, sind derber gehalten, als säßen auf den rundlich gewickelten Körpern immer zu große Köpfe. Der

Unterschied ist aber nicht nur in den arideren Proportionen und der anderen Dimensionierung der Figuren gelegen, er

wird vielleicht noch mehr durch den anderen geistigen Ausdruck der Szenen bestimmt. Baurs mythologische Gestalten,

vor allem die Frauen mit ihren geschwellten Formen, um die wie ein runder Reif Schleier und Bänder gezogen sind, mit

den lebhaften Gebärden zeigen die engste Verwandtschaft1 mit Bellas bekannter Radierung Chlodwig und Chlotilde.

Dieses ist ein romantisches Blatt genannt worden; wohl nicht allein im historischen Sinn, weil die Entführung auf dem

Pferde einem mittelalterlichen Roman entnommen ist, oder im Sinne des üblichen Sprachgebrauches, weil der mächtig

wehende Hut der Dame, das auffällige Kostüm uns »romantisch«, wie aus einer idealen Ritterwelt heraus anmutet; nein,

es ist die Wirkung über das Gegebene hinaus, die Empfindungen, die neben der ausgesprochenen handgreiflichen

Tatsache assoziiert werden und die Szene uns persönlich nahebringen, die zu dem Wort »romantisch« für dieses Blatt

Bellas zwangen. Und ebenso verhält es sich bei den Gestalten Baurs zu den Metamorphosen. Es sind die wohlbekannten

mythologischen Personen des Ovid und in ihrer subjektiven Auffassung doch wieder aus jener entrückten Klassik

herausgehoben; Wesen, die uns lebendig nahegehen und zu allerlei Gedanken und Empfindungen anregen, die neben

ihrem inhaltlich eng umschriebenen Ausdruck uns gefangennehmen. In den biblischen Szenen Baurs ist nichts von

dieser Romantik zu spüren. Der derbe Strich, der die Masse bewältigen möchte, die kleinen Gruppen im großen Raum

rücken die Szenen von uns ab; sie wachsen nicht wie jene ovidischen über ihren Inhalt hinaus, sie bleiben im unmittel-

baren Ausdruck noch hinter ihm zurück, auch hierin nicht wie eine Projektion innerer Gesichte, sondern wie die Wieder-

gabe von Theaterszenen wirkend.

Die Art, wie Küsel die von Baur genau angegebenen, doch bisweilen nicht bis ins letzte Detail ausgeführten

Architekturen vollendete, ist nach Baurs eigenen Radierungen gebildet. Ahnlich wie die Mauergliederung auf dem Blatte

Perseus und Phineus bereichert wird, so auch auf dem Verhör Christi, doch ist der Wandbehang bereits im Entwurf

i Diese Auffassung teilt Hermann Nasse (Stefano della Bella, Straßburg 1913) nicht: »Von den Deutschen können wir J. W. Baur nennen, der

sich in Italien nach Callot und della Bella ausbildete und dessen Landschaften, nicht aber Figuren auf della Bella hinweisen«. (S. 66.)

30

Abb. 5. J. W. Baur, Zeus und Semele. Zeichnung.

ab, notiert gewissermaßen die Form, diese Punkte sind die Augen, dieser Haken die Nase, dieser kleine Kreis der

Mund — bei Bella ist es ein kontinuierlicher Strich, der nur dem Wohlgefallen der Hand seinen Verlauf zu danken

scheint und endlich doch, wie durch ein Wunder, die Illusion schafft. Die kleineren Gewandgestalten der biblischen

Geschichte wirken gedrungener, im einzelnen weniger fein als die in den mythologischen Szenen; die Gesichter, besonders

in den Profilen, sind derber gehalten, als säßen auf den rundlich gewickelten Körpern immer zu große Köpfe. Der

Unterschied ist aber nicht nur in den arideren Proportionen und der anderen Dimensionierung der Figuren gelegen, er

wird vielleicht noch mehr durch den anderen geistigen Ausdruck der Szenen bestimmt. Baurs mythologische Gestalten,

vor allem die Frauen mit ihren geschwellten Formen, um die wie ein runder Reif Schleier und Bänder gezogen sind, mit

den lebhaften Gebärden zeigen die engste Verwandtschaft1 mit Bellas bekannter Radierung Chlodwig und Chlotilde.

Dieses ist ein romantisches Blatt genannt worden; wohl nicht allein im historischen Sinn, weil die Entführung auf dem

Pferde einem mittelalterlichen Roman entnommen ist, oder im Sinne des üblichen Sprachgebrauches, weil der mächtig

wehende Hut der Dame, das auffällige Kostüm uns »romantisch«, wie aus einer idealen Ritterwelt heraus anmutet; nein,

es ist die Wirkung über das Gegebene hinaus, die Empfindungen, die neben der ausgesprochenen handgreiflichen

Tatsache assoziiert werden und die Szene uns persönlich nahebringen, die zu dem Wort »romantisch« für dieses Blatt

Bellas zwangen. Und ebenso verhält es sich bei den Gestalten Baurs zu den Metamorphosen. Es sind die wohlbekannten

mythologischen Personen des Ovid und in ihrer subjektiven Auffassung doch wieder aus jener entrückten Klassik

herausgehoben; Wesen, die uns lebendig nahegehen und zu allerlei Gedanken und Empfindungen anregen, die neben

ihrem inhaltlich eng umschriebenen Ausdruck uns gefangennehmen. In den biblischen Szenen Baurs ist nichts von

dieser Romantik zu spüren. Der derbe Strich, der die Masse bewältigen möchte, die kleinen Gruppen im großen Raum

rücken die Szenen von uns ab; sie wachsen nicht wie jene ovidischen über ihren Inhalt hinaus, sie bleiben im unmittel-

baren Ausdruck noch hinter ihm zurück, auch hierin nicht wie eine Projektion innerer Gesichte, sondern wie die Wieder-

gabe von Theaterszenen wirkend.

Die Art, wie Küsel die von Baur genau angegebenen, doch bisweilen nicht bis ins letzte Detail ausgeführten

Architekturen vollendete, ist nach Baurs eigenen Radierungen gebildet. Ahnlich wie die Mauergliederung auf dem Blatte

Perseus und Phineus bereichert wird, so auch auf dem Verhör Christi, doch ist der Wandbehang bereits im Entwurf

i Diese Auffassung teilt Hermann Nasse (Stefano della Bella, Straßburg 1913) nicht: »Von den Deutschen können wir J. W. Baur nennen, der

sich in Italien nach Callot und della Bella ausbildete und dessen Landschaften, nicht aber Figuren auf della Bella hinweisen«. (S. 66.)

30