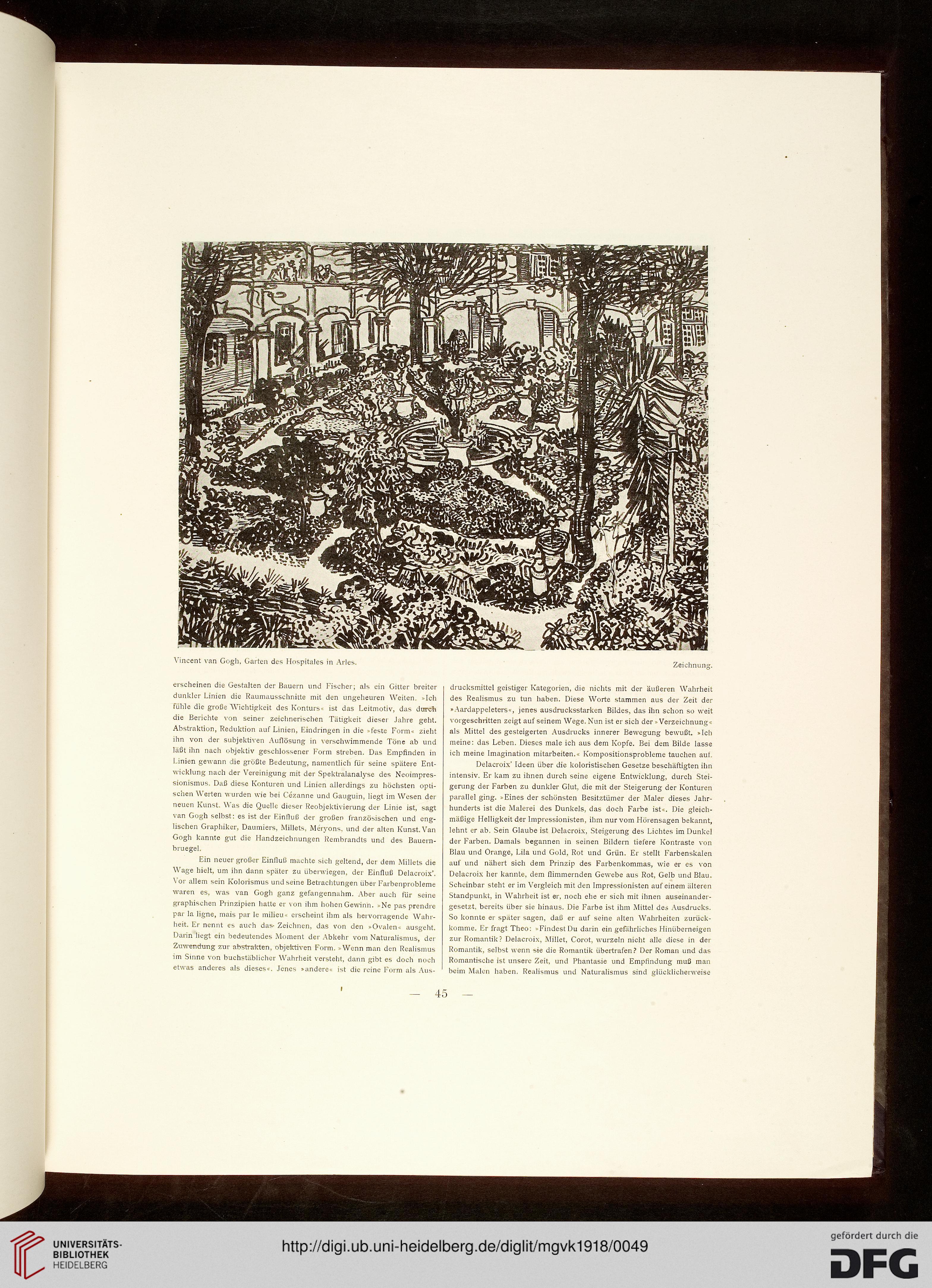

Vincent van Gogh, Garten des Hospitales in Arles.

erscheinen die Gestalten der Bauern und Fischer; als ein Gitter breiter

dunkler Linien die Raumausschnitte mit den ungeheuren Weiten. »Ich

fühle die große Wichtigkeit des Konturs« ist das Leitmotiv, das durch

die Berichte von seiner zeichnerischen Tätigkeit dieser Jahre geht.

Abstraktion, Reduktion auf Linien, Eindringen in die «feste Form« zieht

ihn von der subjektiven Auflösung in verschwimmende Töne ab und

laßt ihn nach objektiv geschlossener Form streben. Das Empfinden in

Linien gewann die größte Bedeutung, namentlich für seine spätere Ent-

wicklung nach der Vereinigung mit der Spektralanalyse des Neoimpres-

sionismus. Daß diese Konturen und Linien allerdings zu höchsten opti-

schen Werten wurden wie bei Cezanne und Gauguin, liegt im Wesen der

neuen Kunst. Was die Quelle dieser Reobjektivierung der Linie ist, sagt

van Gogh selbst: es ist der Einfluß der großen französischen und eng-

lischen Graphiker, Daumiers, Millets, Meryons, und der alten Kunst. Van

Gogh kannte gut die Handzeichnungen Rembrandts und des Bauern-

bruegel.

Ein neuer großer Einfluß machte sich geltend, der dem Millets die

Wage hielt, um ihn dann später zu überwiegen, der Einfluß Delacroix'.

Vor allem sein Kolonsmus und seine Betrachtungen über Farbenprobleme

waren es, was van Gogh ganz gefangennahm. Aber auch für seine

graphischen Prinzipien hatte er von ihm hohen Gewinn. »Ne pas prendre

par la ligne, mais par le milieu« erscheint ihm als hervorragende Wahr-

heit. Er nennt es auch das- Zeichnen, das von den »Ovalen« ausgeht.

Darin liegt ein bedeutendes Moment der Abkehr vom Naturalismus, der

Zuwendung zur abstrakten, objektiven Form. »Wenn man den Realismus

im Sinne von buchstäblicher Wahrheit versteht, dann gibt es doch noch

etwas anderes als dieses«. Jenes »andere« ist die reine Form als Aus-

drucksmittel geistiger Kategorien, die nichts mit der äußeren Wahrheit

des Realismus zu tun haben. Diese Worte stammen aus der Zeit der

»Aardappeleters*, jenes ausdrucksstarken Bildes, das ihn schon so weit

vorgeschritten zeigt auf seinem Wege. Nun ist er sich der »Verzeichnung«

als Mittel des gesteigerten Ausdrucks innerer Bewegung bewußt. »Ich

meine: das Leben. Dieses male ich aus dem Kopfe. Bei dem Bilde lasse

ich meine Imagination mitarbeiten.«': Kompositionsproblcme tauchen auf

Delacroix' Ideen über die koloristischen Gesetze beschäftigten ihn

intensiv. Er kam zu ihnen durch seine eigene Entwicklung, durch Stei-

gerung der Farben zu dunkler Glut, die mit der Steigerung der Konturen

parallel ging. »Eines der schönsten Besitztümer der Maler dieses Jahr-

hunderts ist die Malerei des Dunkels, das doch Farbe ist«. Die gleich-

mäßige Helligkeit der Impressionisten, ihm nur vom Hörensagen bekannt,

lehnt er ab. Sein Glaubeist Delacroix, Steigerung des Lichtes im Dunkel

der Farben. Damals begannen in seinen Bildern tiefere Kontraste von

Blau und Orange, Lila und Gold, Rot und Grün. Er stellt Farbenskalen

auf und nähert sich dem Prinzip des Farbenkommas, wie er es von

Delacroix her kannte, dem flimmernden Gewebe aus Rot, Gelb und Blau.

Scheinbar steht er im Vergleich mit den Impressionisten auf einem älteren

Standpunkt, in Wahrheit ist er, noch ehe er sich mit ihnen auseinander-

gesetzt, bereits über sie hinaus. Die Farbe ist ihm Mittel des Ausdrucks.

So konnte er später sagen, daß er auf seine alten Wahrheiten zurück-

komme. Er fragt Theo: »Findest Du darin ein gefährliches Hinüberneigen

zur Romantik? Delacroix, Millet, Corot, wurzeln nicht alle diese in dei

Romantik, selbst wenn sie die Romantik übertrafen? Der Roman und da?

Romantische ist unsere Zeit, und Phantasie und Empfindung muß man

beim Malen haben. Realismus und Naturalismus sind glücklicherweise

— 45

erscheinen die Gestalten der Bauern und Fischer; als ein Gitter breiter

dunkler Linien die Raumausschnitte mit den ungeheuren Weiten. »Ich

fühle die große Wichtigkeit des Konturs« ist das Leitmotiv, das durch

die Berichte von seiner zeichnerischen Tätigkeit dieser Jahre geht.

Abstraktion, Reduktion auf Linien, Eindringen in die «feste Form« zieht

ihn von der subjektiven Auflösung in verschwimmende Töne ab und

laßt ihn nach objektiv geschlossener Form streben. Das Empfinden in

Linien gewann die größte Bedeutung, namentlich für seine spätere Ent-

wicklung nach der Vereinigung mit der Spektralanalyse des Neoimpres-

sionismus. Daß diese Konturen und Linien allerdings zu höchsten opti-

schen Werten wurden wie bei Cezanne und Gauguin, liegt im Wesen der

neuen Kunst. Was die Quelle dieser Reobjektivierung der Linie ist, sagt

van Gogh selbst: es ist der Einfluß der großen französischen und eng-

lischen Graphiker, Daumiers, Millets, Meryons, und der alten Kunst. Van

Gogh kannte gut die Handzeichnungen Rembrandts und des Bauern-

bruegel.

Ein neuer großer Einfluß machte sich geltend, der dem Millets die

Wage hielt, um ihn dann später zu überwiegen, der Einfluß Delacroix'.

Vor allem sein Kolonsmus und seine Betrachtungen über Farbenprobleme

waren es, was van Gogh ganz gefangennahm. Aber auch für seine

graphischen Prinzipien hatte er von ihm hohen Gewinn. »Ne pas prendre

par la ligne, mais par le milieu« erscheint ihm als hervorragende Wahr-

heit. Er nennt es auch das- Zeichnen, das von den »Ovalen« ausgeht.

Darin liegt ein bedeutendes Moment der Abkehr vom Naturalismus, der

Zuwendung zur abstrakten, objektiven Form. »Wenn man den Realismus

im Sinne von buchstäblicher Wahrheit versteht, dann gibt es doch noch

etwas anderes als dieses«. Jenes »andere« ist die reine Form als Aus-

drucksmittel geistiger Kategorien, die nichts mit der äußeren Wahrheit

des Realismus zu tun haben. Diese Worte stammen aus der Zeit der

»Aardappeleters*, jenes ausdrucksstarken Bildes, das ihn schon so weit

vorgeschritten zeigt auf seinem Wege. Nun ist er sich der »Verzeichnung«

als Mittel des gesteigerten Ausdrucks innerer Bewegung bewußt. »Ich

meine: das Leben. Dieses male ich aus dem Kopfe. Bei dem Bilde lasse

ich meine Imagination mitarbeiten.«': Kompositionsproblcme tauchen auf

Delacroix' Ideen über die koloristischen Gesetze beschäftigten ihn

intensiv. Er kam zu ihnen durch seine eigene Entwicklung, durch Stei-

gerung der Farben zu dunkler Glut, die mit der Steigerung der Konturen

parallel ging. »Eines der schönsten Besitztümer der Maler dieses Jahr-

hunderts ist die Malerei des Dunkels, das doch Farbe ist«. Die gleich-

mäßige Helligkeit der Impressionisten, ihm nur vom Hörensagen bekannt,

lehnt er ab. Sein Glaubeist Delacroix, Steigerung des Lichtes im Dunkel

der Farben. Damals begannen in seinen Bildern tiefere Kontraste von

Blau und Orange, Lila und Gold, Rot und Grün. Er stellt Farbenskalen

auf und nähert sich dem Prinzip des Farbenkommas, wie er es von

Delacroix her kannte, dem flimmernden Gewebe aus Rot, Gelb und Blau.

Scheinbar steht er im Vergleich mit den Impressionisten auf einem älteren

Standpunkt, in Wahrheit ist er, noch ehe er sich mit ihnen auseinander-

gesetzt, bereits über sie hinaus. Die Farbe ist ihm Mittel des Ausdrucks.

So konnte er später sagen, daß er auf seine alten Wahrheiten zurück-

komme. Er fragt Theo: »Findest Du darin ein gefährliches Hinüberneigen

zur Romantik? Delacroix, Millet, Corot, wurzeln nicht alle diese in dei

Romantik, selbst wenn sie die Romantik übertrafen? Der Roman und da?

Romantische ist unsere Zeit, und Phantasie und Empfindung muß man

beim Malen haben. Realismus und Naturalismus sind glücklicherweise

— 45