Eine neuaufgefundene Handschrift der Biblia Pauperum.

Den im letzten Heft des abgeschlossenen

Jahrganges dieser Zeitschrift beschriebenen Hand-

schriften der Biblia Pauperum kann heute ein

weiteres, bisher unbekanntes Manuskript dieses

Werkes hinzugefügt werden. Es handelt sich um

einen Codex des British Museum, der aus der

zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts stammt

und ehemals im Besitz der Mainzer Karthause

w ar. (Sign.: Arundel 240, Perg., 4°, ff. 46; vgl. die

Beschreibung in Catalogue of Mss. in the British

Museum, New Series, 1834, vol. I, pari I, p. 72.)

Er enthält auf Fol. 30 bis Fol. 46 eine mit rohen

Federzeichnungen illustrierte lateinische Hand-

schrift der Biblia Pauperum, die im Katalog unter

dem Titel »Imagines satis rude pictae historias

plures Veteris Testament! repraesentantes, cum

brevi expositione uniuscuiusque mystica« aufge-

führt wird. Sie gehört zur sogenannten Weimarer

Gruppe, wie Seitenanordnung und Szenenaus-

wahl eindeutig erweisen. Der Text zeichnet sich

durch gute Lesarten der Leoniner aus und hat als

Besonderheit überzählige Hexameter zu fast jeder

neutestamentlichen Szene, die in keiner der bisher

bekanntgewordenen Handschriften sich finden.

Die Sorgfalt des Textes steht in starkem Gegen-

satz zu der überaus flüchtigen und rohen Aus-

führung der Zeichnungen. Aus Mangel an Platz

ist häufig das Seitenschema durchbrochen, wobei

dieAntitypen auf die untere Blatthälfte rücken und

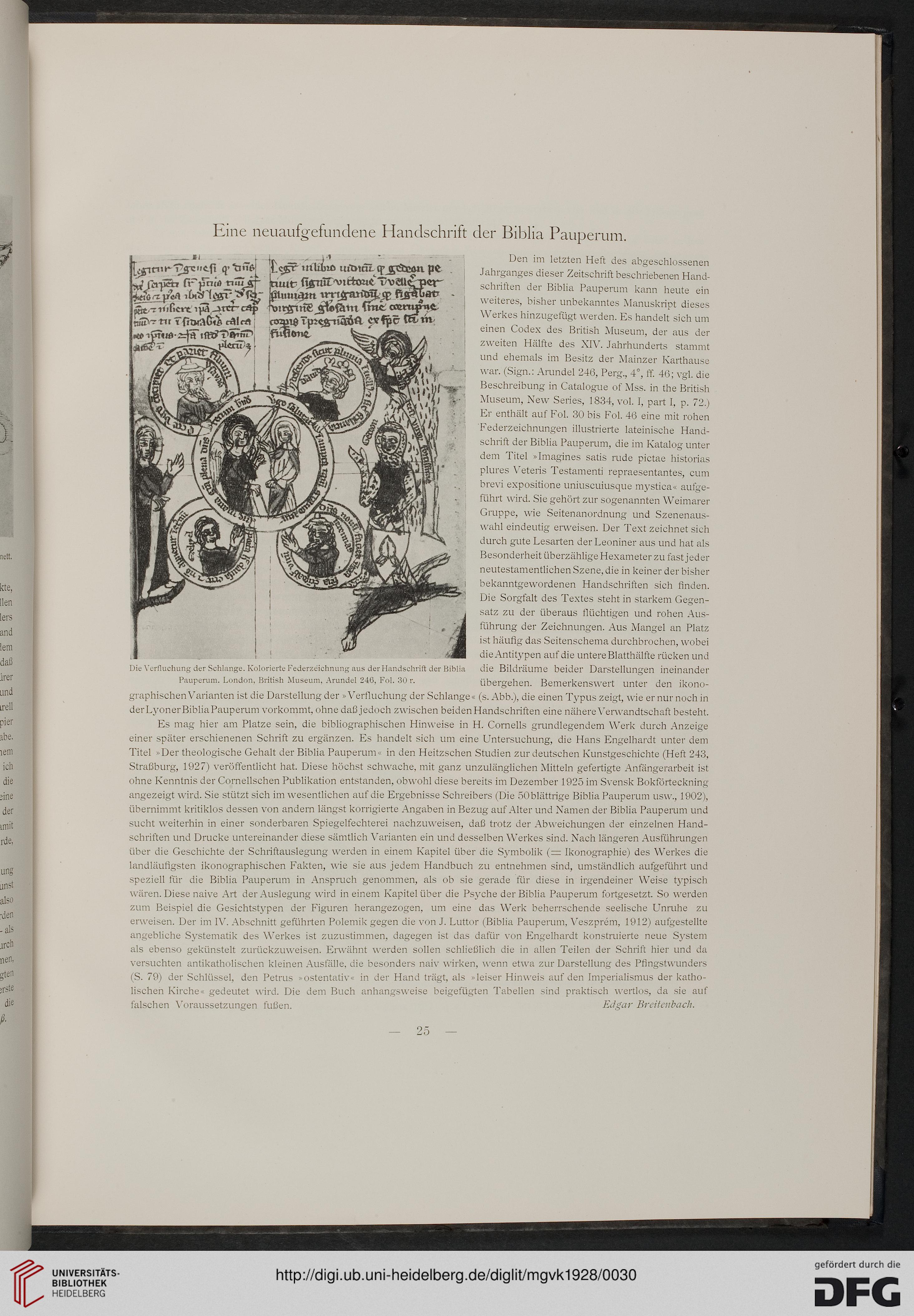

Die Verfluchung der Schlange. Kolorierte Federzeichnung aus der Handschrift der Biblia die Bildräume beider Darstellungen ineinander

P:uiperum. London, British Museum, Arundel 246, Fol. 30 r. übergehen. Bemerkenswert unter den ikono-

graphischen Varianten ist die Darstellung der »Verfluchung der Schlange« (s. Abb.), die einen Typus zeigt, wie er nur noch in

der Lyoner Biblia Pauperum vorkommt, ohne daß jedoch zwischen beiden Handschriften eine nähere Verwandtschaft besteht.

Es mag hier am Platze sein, die bibliographischen Hinweise in H. Cornells grundlegendem Werk durch Anzeige

einer später erschienenen Schrift zu ergänzen. Es handelt sich um eine Untersuchung, die Hans Engelhardt unter dem

Titel »Der theologische Gehalt der Biblia Pauperum« in den Heitzschen Studien zur deutschen Kunstgeschichte (Heft 243,

Straßburg, 1927) veröffentlicht hat. Diese höchst schwache, mit ganz unzulänglichen Mitteln gefertigte Anfängerarbeit ist

ohne Kenntnis der Comellschen Publikation entstanden, obwohl diese bereits im Dezember 1925 im Svensk Boktorteckning

angezeigt wird. Sie stützt sich im wesentlichen auf die Ergebnisse Schreibers (Die 50blättrige Biblia Pauperum usw., 1902),

übernimmt kritiklos dessen von andern längst korrigierte Angaben in Bezug auf Alter und Namen der Biblia Pauperum und

sucht weiterhin in einer sonderbaren Spiegelfechterei nachzuweisen, daß trotz der Abw eichungen der einzelnen Hand-

schriften und Drucke untereinander diese sämtlich Varianten ein und desselben Werkes sind. Nach längeren Ausführungen

über die Geschichte der Schriftauslegung werden in einem Kapitel über die Symbolik (= Ikonographie) des Werkes die

landläufigsten ikonographischen Fakten, wie sie aus jedem Handbuch zu entnehmen sind, umständlich aufgeführt und

speziell für die Biblia Pauperum in Anspruch genommen, als ob sie gerade für diese in irgendeiner Weise typisch

wären. Diese naive Art der Auslegung wird in einem Kapitel über die Psyche der Biblia Pauperum fortgesetzt. So werden

zum Beispiel die Gesichtstypen der Figuren herangezogen, um eine das Werk beherrschende seelische Llnruhe zu

erweisen. Der im IV. Abschnitt geführten Polemik gegen die von J. Luttor (Biblia Pauperum, Veszprem, 1912) aufgestellte

angebliche Systematik des Werkes ist zuzustimmen, dagegen ist das dafür von Engelhardt konstruierte neue System

als ebenso gekünstelt zurückzuweisen. Erwähnt werden sollen schließlich die in allen Teilen der Schrift hier und da

versuchten antikatholischen kleinen Ausfälle, die besonders naiv wirken, wenn etwa zur Darstellung des Pfingstwunders

(S. 79) der Schlüssel, den Petrus »ostentativ« in der Hand trägt, als »leiser Hinweis auf den Imperialismus der katho-

lischen Kirche« gedeutet wird. Die dem Buch anhangsweise beigefügten Tabellen sind praktisch wertlos, da sie auf

falschen Voraussetzungen fußen. Edgar Breitenbach.

— 25 —

Den im letzten Heft des abgeschlossenen

Jahrganges dieser Zeitschrift beschriebenen Hand-

schriften der Biblia Pauperum kann heute ein

weiteres, bisher unbekanntes Manuskript dieses

Werkes hinzugefügt werden. Es handelt sich um

einen Codex des British Museum, der aus der

zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts stammt

und ehemals im Besitz der Mainzer Karthause

w ar. (Sign.: Arundel 240, Perg., 4°, ff. 46; vgl. die

Beschreibung in Catalogue of Mss. in the British

Museum, New Series, 1834, vol. I, pari I, p. 72.)

Er enthält auf Fol. 30 bis Fol. 46 eine mit rohen

Federzeichnungen illustrierte lateinische Hand-

schrift der Biblia Pauperum, die im Katalog unter

dem Titel »Imagines satis rude pictae historias

plures Veteris Testament! repraesentantes, cum

brevi expositione uniuscuiusque mystica« aufge-

führt wird. Sie gehört zur sogenannten Weimarer

Gruppe, wie Seitenanordnung und Szenenaus-

wahl eindeutig erweisen. Der Text zeichnet sich

durch gute Lesarten der Leoniner aus und hat als

Besonderheit überzählige Hexameter zu fast jeder

neutestamentlichen Szene, die in keiner der bisher

bekanntgewordenen Handschriften sich finden.

Die Sorgfalt des Textes steht in starkem Gegen-

satz zu der überaus flüchtigen und rohen Aus-

führung der Zeichnungen. Aus Mangel an Platz

ist häufig das Seitenschema durchbrochen, wobei

dieAntitypen auf die untere Blatthälfte rücken und

Die Verfluchung der Schlange. Kolorierte Federzeichnung aus der Handschrift der Biblia die Bildräume beider Darstellungen ineinander

P:uiperum. London, British Museum, Arundel 246, Fol. 30 r. übergehen. Bemerkenswert unter den ikono-

graphischen Varianten ist die Darstellung der »Verfluchung der Schlange« (s. Abb.), die einen Typus zeigt, wie er nur noch in

der Lyoner Biblia Pauperum vorkommt, ohne daß jedoch zwischen beiden Handschriften eine nähere Verwandtschaft besteht.

Es mag hier am Platze sein, die bibliographischen Hinweise in H. Cornells grundlegendem Werk durch Anzeige

einer später erschienenen Schrift zu ergänzen. Es handelt sich um eine Untersuchung, die Hans Engelhardt unter dem

Titel »Der theologische Gehalt der Biblia Pauperum« in den Heitzschen Studien zur deutschen Kunstgeschichte (Heft 243,

Straßburg, 1927) veröffentlicht hat. Diese höchst schwache, mit ganz unzulänglichen Mitteln gefertigte Anfängerarbeit ist

ohne Kenntnis der Comellschen Publikation entstanden, obwohl diese bereits im Dezember 1925 im Svensk Boktorteckning

angezeigt wird. Sie stützt sich im wesentlichen auf die Ergebnisse Schreibers (Die 50blättrige Biblia Pauperum usw., 1902),

übernimmt kritiklos dessen von andern längst korrigierte Angaben in Bezug auf Alter und Namen der Biblia Pauperum und

sucht weiterhin in einer sonderbaren Spiegelfechterei nachzuweisen, daß trotz der Abw eichungen der einzelnen Hand-

schriften und Drucke untereinander diese sämtlich Varianten ein und desselben Werkes sind. Nach längeren Ausführungen

über die Geschichte der Schriftauslegung werden in einem Kapitel über die Symbolik (= Ikonographie) des Werkes die

landläufigsten ikonographischen Fakten, wie sie aus jedem Handbuch zu entnehmen sind, umständlich aufgeführt und

speziell für die Biblia Pauperum in Anspruch genommen, als ob sie gerade für diese in irgendeiner Weise typisch

wären. Diese naive Art der Auslegung wird in einem Kapitel über die Psyche der Biblia Pauperum fortgesetzt. So werden

zum Beispiel die Gesichtstypen der Figuren herangezogen, um eine das Werk beherrschende seelische Llnruhe zu

erweisen. Der im IV. Abschnitt geführten Polemik gegen die von J. Luttor (Biblia Pauperum, Veszprem, 1912) aufgestellte

angebliche Systematik des Werkes ist zuzustimmen, dagegen ist das dafür von Engelhardt konstruierte neue System

als ebenso gekünstelt zurückzuweisen. Erwähnt werden sollen schließlich die in allen Teilen der Schrift hier und da

versuchten antikatholischen kleinen Ausfälle, die besonders naiv wirken, wenn etwa zur Darstellung des Pfingstwunders

(S. 79) der Schlüssel, den Petrus »ostentativ« in der Hand trägt, als »leiser Hinweis auf den Imperialismus der katho-

lischen Kirche« gedeutet wird. Die dem Buch anhangsweise beigefügten Tabellen sind praktisch wertlos, da sie auf

falschen Voraussetzungen fußen. Edgar Breitenbach.

— 25 —