Ausgabe) sehr wohl eine Brücke schlagen läßt. Vergleichbar

ist hier die Zeichnung der Haare, auch der Flügel. Man muß

allerdings bedenken, daß den großen Einzelholzschnitten

andere Aufgaben gestellt waren als den kleinen Blockbuch-

darstellungen. Unter Einzelblättern findet sich nur ein ver-

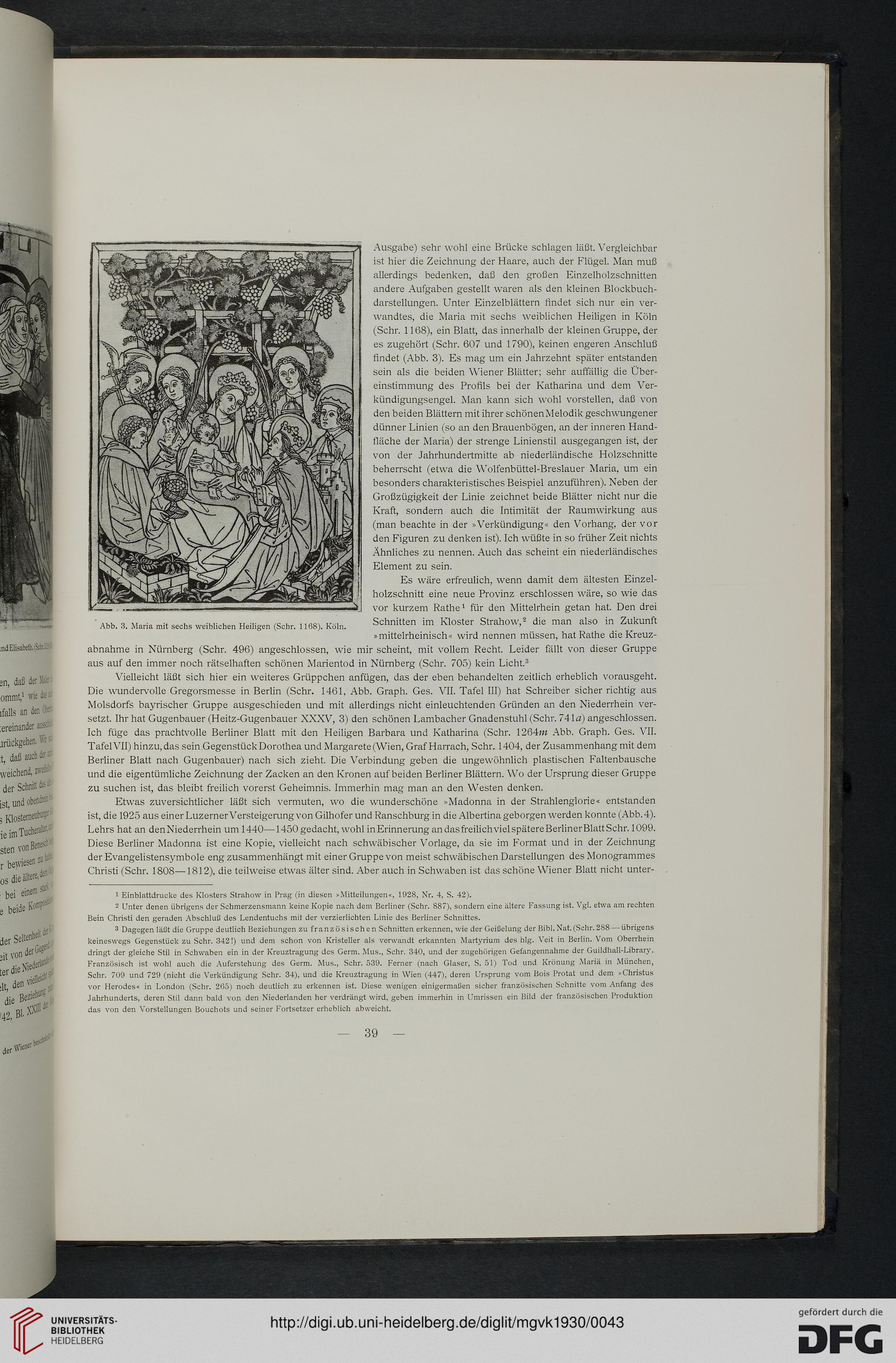

wandtes, die Maria mit sechs weiblichen Heiligen in Köln

(Sehr. 1168), ein Blatt, das innerhalb der kleinen Gruppe, der

es zugehört (Sehr. 607 und 1790), keinen engeren Anschluß

findet (Abb. 3). Es mag um ein Jahrzehnt später entstanden

sein als die beiden Wiener Blätter; sehr auffällig die Über-

einstimmung des Profils bei der Katharina und dem Ver-

kündigungsengel. Man kann sich wohl vorstellen, daß von

den beiden Blättern mit ihrer schönen Melodik geschwungener

dünner Linien (so an den Brauenbögen, an der inneren Hand-

fläche der Maria) der strenge Linienstil ausgegangen ist, der

von der Jahrhundertmitte ab niederländische Holzschnitte

beherrscht (etwa die Wolfenbüttel-Breslauer Maria, um ein

besonders charakteristisches Beispiel anzuführen). Neben der

Großzügigkeit der Linie zeichnet beide Blätter nicht nur die

Kraft, sondern auch die Intimität der Raumwirkung aus

(man beachte in der »Verkündigung« den Vorhang, der vor

den Figuren zu denken ist). Ich wüßte in so früher Zeit nichts

Ähnliches zu nennen. Auch das scheint ein niederländisches

Element zu sein.

Es wäre erfreulich, wenn damit dem ältesten Einzel-

holzschnitt eine neue Provinz erschlossen wäre, so wie das

vor kurzem Rathe1 für den Mittelrhein getan hat. Den drei

Schnitten im Kloster Strahow,2 die man also in Zukunft

»mittelrheinisch« wird nennen müssen, hat Rathe die Kreuz-

abnahme in Nürnberg (Sehr. 496) angeschlossen, wie mir scheint, mit vollem Recht. Leider fällt von dieser Gruppe

aus auf den immer noch rätselhaften schönen Marientod in Nürnberg (Sehr. 705) kein Licht.3

Vielleicht läßt sich hier ein weiteres Grüppchen anfügen, das der eben behandelten zeitlich erheblich vorausgeht.

Die wundervolle Gregorsmesse in Berlin (Sehr. 1461, Abb. Graph. Ges. VII. Tafel III) hat Schreiber sicher richtig aus

Molsdorfs bayrischer Gruppe ausgeschieden und mit allerdings nicht einleuchtenden Gründen an den Niederrhein ver-

setzt. Ihr hat Gugenbauer (Heitz-Gugenbauer XXXV, 3) den schönen Lambacher Gnadenstuhl (Sehr. 741a) angeschlossen.

Ich füge das prachtvolle Berliner Blatt mit den Heiligen Barbara und Katharina (Sehr. 1264m Abb. Graph. Ges. VII.

Tafel VII) hinzu, das sein Gegenstück Dorothea und Margarete (Wien, Graf Harrach, Sehr. 1404, der Zusammenhang mit dem

Berliner Blatt nach Gugenbauer) nach sich zieht. Die Verbindung geben die ungewöhnlich plastischen Faltenbausche

und die eigentümliche Zeichnung der Zacken an den Kronen auf beiden Berliner Blättern. Wo der Ursprung dieser Gruppe

zu suchen ist, das bleibt freilich vorerst Geheimnis. Immerhin mag man an den Westen denken.

Etwas zuversichtlicher läßt sich vermuten, wo die wunderschöne »Madonna in der Strahlenglorie« entstanden

ist, die 1925 aus einer Luzerner Versteigerung von Gilhofer und Ranschburg in die Albertina geborgen werden konnte (Abb. 4).

Lehrs hat an den Niederrhein um 1440—1450 gedacht, wohl in Erinnerung an das freilich viel spätere BerlinerBlatt Sehr. 1099.

Diese Berliner Madonna ist eine Kopie, vielleicht nach schwäbischer Vorlage, da sie im Format und in der Zeichnung

der Evangelistensymbole eng zusammenhängt mit einer Gruppe von meist schwäbischen Darstellungen des Monogrammes

Christi (Sehr. 1808—1812), die teilweise etwas älter sind. Aber auch in Schwaben ist das schöne Wiener Blatt nicht unter-

1 Einblattdrucke des Klosters Strahow in Prag (in diesen >Mitteilungen«, 1928, Xr. 4, S. 42).

2 Unter denen übrigens der Schmerzensmann keine Kopie nach dem Berliner (Sehr. 887), sondern eine ältere Fassung ist. Vgl. etwa am rechten

Bein Christi den geraden Abschluß des Lendentuchs mit der verzierlichten Linie des Berliner Schnittes.

3 Dagegen läßt die Gruppe deutlich Beziehungen zu französisch en Schnitten erkennen, wie der Geißelung der Bibl. Nat.(Sehr. 288 — übrigens

keineswegs Gegenstück zu Sehr. 342!) und dem schon von Kristeller als verwandt erkannten Martyrium des hlg. Veit in Berlin. Vom Oberrhein

dringt der gleiche Stil in Schwaben ein in der Kreuztragung des Germ. Mus., Sehr. 340, und der zugehörigen Gefangennahme der Guildhall-Library.

Französisch ist wohl auch die Auferstehung des Germ. Mus., Sehr. 539. Ferner (nach Glaser, S. 51) Tod und Krönung Maria in München,

Sehr. 7(19 und 729 (nicht die Verkündigung Sehr. 34), und die Kreuztragung in Wien (447), deren Ursprung vom Bois Protat und dem »Christus

vor Herodes« in London (Sehr. 265) noch deutlich zu erkennen ist. Diese wenigen einigermaßen sicher französischen Schnitte vom Anfang des

Jahrhunderts, deren Stil dann bald von den Niederlanden her verdrängt wird, geben immerhin in Umrissen ein Bild der französischen Produktion

das von den Vorstellungen Bouchots und seiner Fortsetzer erheblich abweicht.

Abb. 3. Maria mit sechs weiblichen Heiligen (Sehr. 1168). Köln.

39 —

ist hier die Zeichnung der Haare, auch der Flügel. Man muß

allerdings bedenken, daß den großen Einzelholzschnitten

andere Aufgaben gestellt waren als den kleinen Blockbuch-

darstellungen. Unter Einzelblättern findet sich nur ein ver-

wandtes, die Maria mit sechs weiblichen Heiligen in Köln

(Sehr. 1168), ein Blatt, das innerhalb der kleinen Gruppe, der

es zugehört (Sehr. 607 und 1790), keinen engeren Anschluß

findet (Abb. 3). Es mag um ein Jahrzehnt später entstanden

sein als die beiden Wiener Blätter; sehr auffällig die Über-

einstimmung des Profils bei der Katharina und dem Ver-

kündigungsengel. Man kann sich wohl vorstellen, daß von

den beiden Blättern mit ihrer schönen Melodik geschwungener

dünner Linien (so an den Brauenbögen, an der inneren Hand-

fläche der Maria) der strenge Linienstil ausgegangen ist, der

von der Jahrhundertmitte ab niederländische Holzschnitte

beherrscht (etwa die Wolfenbüttel-Breslauer Maria, um ein

besonders charakteristisches Beispiel anzuführen). Neben der

Großzügigkeit der Linie zeichnet beide Blätter nicht nur die

Kraft, sondern auch die Intimität der Raumwirkung aus

(man beachte in der »Verkündigung« den Vorhang, der vor

den Figuren zu denken ist). Ich wüßte in so früher Zeit nichts

Ähnliches zu nennen. Auch das scheint ein niederländisches

Element zu sein.

Es wäre erfreulich, wenn damit dem ältesten Einzel-

holzschnitt eine neue Provinz erschlossen wäre, so wie das

vor kurzem Rathe1 für den Mittelrhein getan hat. Den drei

Schnitten im Kloster Strahow,2 die man also in Zukunft

»mittelrheinisch« wird nennen müssen, hat Rathe die Kreuz-

abnahme in Nürnberg (Sehr. 496) angeschlossen, wie mir scheint, mit vollem Recht. Leider fällt von dieser Gruppe

aus auf den immer noch rätselhaften schönen Marientod in Nürnberg (Sehr. 705) kein Licht.3

Vielleicht läßt sich hier ein weiteres Grüppchen anfügen, das der eben behandelten zeitlich erheblich vorausgeht.

Die wundervolle Gregorsmesse in Berlin (Sehr. 1461, Abb. Graph. Ges. VII. Tafel III) hat Schreiber sicher richtig aus

Molsdorfs bayrischer Gruppe ausgeschieden und mit allerdings nicht einleuchtenden Gründen an den Niederrhein ver-

setzt. Ihr hat Gugenbauer (Heitz-Gugenbauer XXXV, 3) den schönen Lambacher Gnadenstuhl (Sehr. 741a) angeschlossen.

Ich füge das prachtvolle Berliner Blatt mit den Heiligen Barbara und Katharina (Sehr. 1264m Abb. Graph. Ges. VII.

Tafel VII) hinzu, das sein Gegenstück Dorothea und Margarete (Wien, Graf Harrach, Sehr. 1404, der Zusammenhang mit dem

Berliner Blatt nach Gugenbauer) nach sich zieht. Die Verbindung geben die ungewöhnlich plastischen Faltenbausche

und die eigentümliche Zeichnung der Zacken an den Kronen auf beiden Berliner Blättern. Wo der Ursprung dieser Gruppe

zu suchen ist, das bleibt freilich vorerst Geheimnis. Immerhin mag man an den Westen denken.

Etwas zuversichtlicher läßt sich vermuten, wo die wunderschöne »Madonna in der Strahlenglorie« entstanden

ist, die 1925 aus einer Luzerner Versteigerung von Gilhofer und Ranschburg in die Albertina geborgen werden konnte (Abb. 4).

Lehrs hat an den Niederrhein um 1440—1450 gedacht, wohl in Erinnerung an das freilich viel spätere BerlinerBlatt Sehr. 1099.

Diese Berliner Madonna ist eine Kopie, vielleicht nach schwäbischer Vorlage, da sie im Format und in der Zeichnung

der Evangelistensymbole eng zusammenhängt mit einer Gruppe von meist schwäbischen Darstellungen des Monogrammes

Christi (Sehr. 1808—1812), die teilweise etwas älter sind. Aber auch in Schwaben ist das schöne Wiener Blatt nicht unter-

1 Einblattdrucke des Klosters Strahow in Prag (in diesen >Mitteilungen«, 1928, Xr. 4, S. 42).

2 Unter denen übrigens der Schmerzensmann keine Kopie nach dem Berliner (Sehr. 887), sondern eine ältere Fassung ist. Vgl. etwa am rechten

Bein Christi den geraden Abschluß des Lendentuchs mit der verzierlichten Linie des Berliner Schnittes.

3 Dagegen läßt die Gruppe deutlich Beziehungen zu französisch en Schnitten erkennen, wie der Geißelung der Bibl. Nat.(Sehr. 288 — übrigens

keineswegs Gegenstück zu Sehr. 342!) und dem schon von Kristeller als verwandt erkannten Martyrium des hlg. Veit in Berlin. Vom Oberrhein

dringt der gleiche Stil in Schwaben ein in der Kreuztragung des Germ. Mus., Sehr. 340, und der zugehörigen Gefangennahme der Guildhall-Library.

Französisch ist wohl auch die Auferstehung des Germ. Mus., Sehr. 539. Ferner (nach Glaser, S. 51) Tod und Krönung Maria in München,

Sehr. 7(19 und 729 (nicht die Verkündigung Sehr. 34), und die Kreuztragung in Wien (447), deren Ursprung vom Bois Protat und dem »Christus

vor Herodes« in London (Sehr. 265) noch deutlich zu erkennen ist. Diese wenigen einigermaßen sicher französischen Schnitte vom Anfang des

Jahrhunderts, deren Stil dann bald von den Niederlanden her verdrängt wird, geben immerhin in Umrissen ein Bild der französischen Produktion

das von den Vorstellungen Bouchots und seiner Fortsetzer erheblich abweicht.

Abb. 3. Maria mit sechs weiblichen Heiligen (Sehr. 1168). Köln.

39 —