Maria in Halbfigur (Sehr. 1025, Bouchot 62, Lemoisne

Tafel XVIII) in Paris verweisen dürfen, die freilich

nicht ganz die Qualität unseres Schnittes hat und die

der Maria Magdalena in Darmstadt und bei Rothschild

(Sehr. 1595) innerhalb der Gruppe besonders nahe-

zustehen scheint. Auch dort findet man in der klaren

und scharfen Druckweise Verwandtes, wenngleich der

Sebastian einen späteren und entwickelteren Falten-

stil zeigt. Die Gewandbehandlung ist etwa beim

Wiener Jacobus die Vorstufe zuderjenigen am Lenden-

tuch des Sebastian, wo die runden Schwünge am

Ende der Linien schon weggefallen sind. Noch gerad-

liniger und härter ist das Gewand des rechts stehen-

den Kaisers gezeichnet; die Striche, die schon beim

Buxheimer Christopherus und der Rylandschen

Verkündigung wie Schattenlagen wirkten, aber eigent-

lich eine Art Flächenfüllung bedeuteten, nehmen

immer mehr den Charakter von Schraffierung an.

Auch in dieser Hinsicht steht der Jacobus in der

Mitte. Den Endpunkt der Entwicklung, schon jen-

seits des Sebastian, bezeichnet dann der schöne

Christoph in Weimar (Sehr. 1348), ulmisch um 1460.1

Hier mündet eine Entwicklung, deren Ausgang von

unserer Werkstatt vor allem in der Landschaft noch

deutlich ist (Buxheimer Christoph, St. Gallener Geburt

Christi!), in den allgemeinen niederländischen Stil,

wie er für Ulm bezeichnend ist und zur gleichen

Zeit im Zusammenhang mit Ulm in Nürnberg etwa

in den Heiligen Stephan und Emmerich (München,

Schr.1418) auftritt oder, imGesichtstyp dem Weimarer

Blatt noch verwandter, im Breslauer Andreas2 und im

Tod der hlg. Klara (Katharinenkloster 11, Sehr. 1380d)

und Christus am SeeGenezareth (Katharinenkloster 12,

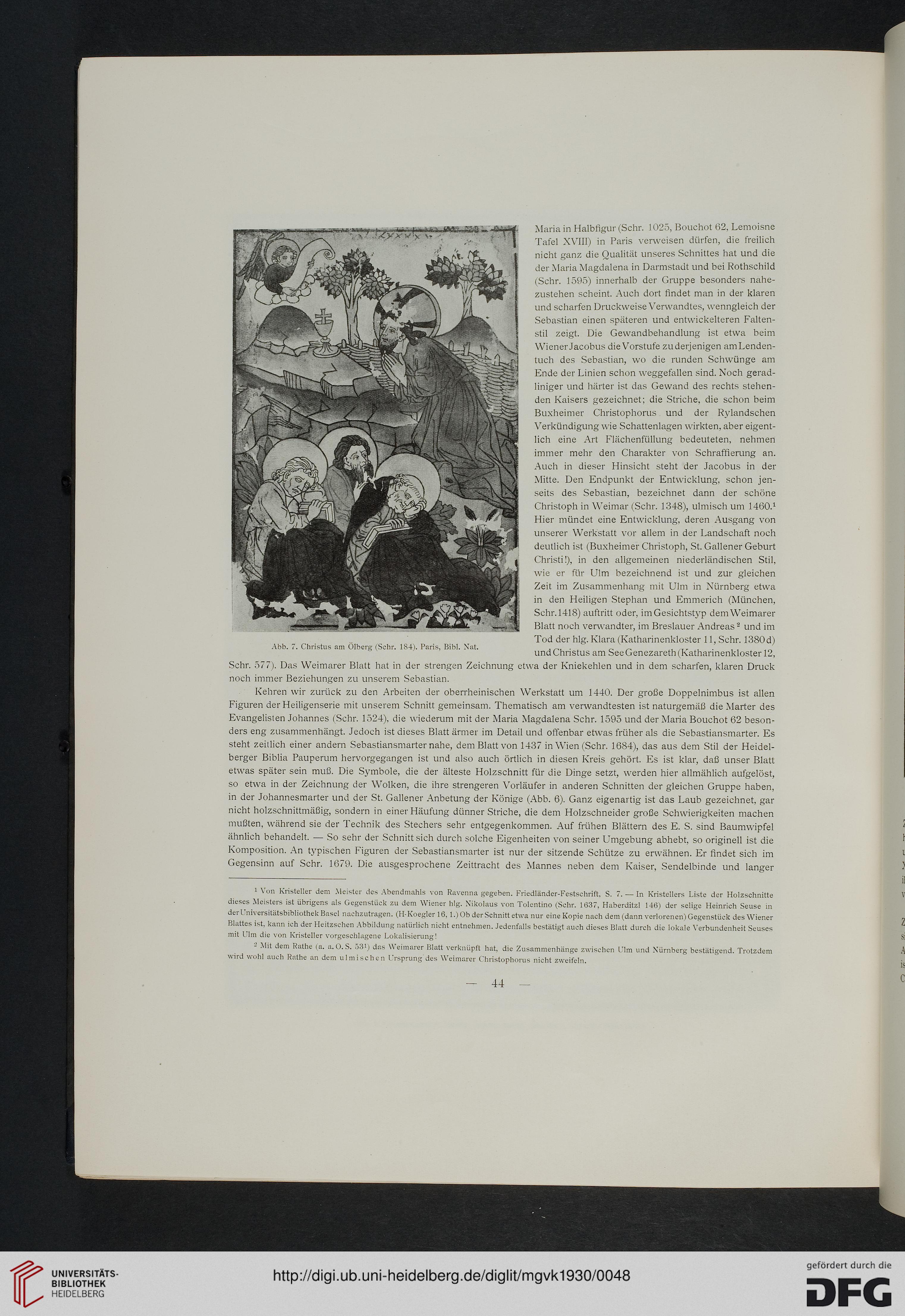

Sehr. 577). Das Weimarer Blatt hat in der strengen Zeichnung etwa der Kniekehlen und in dem scharfen, klaren Druck

noch immer Beziehungen zu unserem Sebastian.

Kehren wir zurück zu den Arbeiten der oberrheinischen Werkstatt um 1440. Der große Doppelnimbus ist allen

Figuren der Heiligenserie mit unserem Schnitt gemeinsam. Thematisch am verwandtesten ist naturgemäß die Marter des

Evangelisten Johannes (Sehr. 1524), die wiederum mit der Maria Magdalena Sehr. 1595 und der Maria Bouchot 62 beson-

ders eng zusammenhängt. Jedoch ist dieses Blatt ärmer im Detail und offenbar etwas früher als die Sebastiansmarter. Es

steht zeillich einer andern Sebastiansmarternahe, dem Blatt von 1437 in Wien (Sehr. 1684), das aus dem Stil der Heidel-

berger Biblia Pauperum hervorgegangen ist und also auch örtlich in diesen Kreis gehört. Es ist klar, daß unser Blatt

etwas später sein muß. Die Symbole, die der älteste Holzschnitt für die Dinge setzt, werden hier allmählich aufgelöst,

so etwa in der Zeichnung der Wolken, die ihre strengeren Vorläufer in anderen Schnitten der gleichen Gruppe haben,

in der Johannesmarter und der St. Gallener Anbetung der Könige (Abb. 6). Ganz eigenartig ist das Laub gezeichnet, gar

nicht holzschnittmäßig, sondern in einer Häufung dünner Striche, die dem Holzschneider große Schwierigkeiten machen

mußten, während sie der Technik des Stechers sehr entgegenkommen. Auf frühen Blättern des E. S. sind Baumwipfel

ähnlich behandelt. — So sehr der Schnitt sich durch solche Eigenheiten von seiner Umgebung abhebt, so originell ist die

Komposition. An typischen Figuren der Sebastiansmarter ist nur der sitzende Schütze zu erwähnen. Er findet sich im

Gegensinn auf Sehr. 1679. Die ausgesprochene Zeittracht des Mannes neben dem Kaiser, Sendelbinde und langer

1 Von Kristeller dem Meister des Abendmahls von Ravenna gegeben. Friedländer-Festschrift. S. 7. — In Kristellers Liste der Holzschnitte

dieses Meisters ist übrigens als Gegenstück zu dem Wiener hlg. Nikolaus von Tolentino (Sehr. 163", Haberditzl 146) der selige Heinrich Seuse in

der Universitätsbibliothek Basel nachzutragen. (H-Koegler 16,1.) Ob der Schnitt etwa nur eine Kopie nach dem (dann verlorenen) Gegenstück des Wiener

Blattes ist. kann ich der Heitzschen Abbildung natürlich nicht entnehmen. Jedenfalls bestätigt auch dieses Blatt durch die lokale Verbundenheit Seuses

mit Ulm die von Kristeller vorgeschlagene Lokalisierung!

-' Mit dem Rathe (a. a. 0. S. 531) das Weimarer Blatt verknüpft hat, die Zusammenhänge zwischen Ulm und Nürnberg bestätigend. Trotzdem

wird wohl auch Rathe an dem ulmischen Ursprung des Weimarer Christophorus nicht zweifeln.

— 44 —

Tafel XVIII) in Paris verweisen dürfen, die freilich

nicht ganz die Qualität unseres Schnittes hat und die

der Maria Magdalena in Darmstadt und bei Rothschild

(Sehr. 1595) innerhalb der Gruppe besonders nahe-

zustehen scheint. Auch dort findet man in der klaren

und scharfen Druckweise Verwandtes, wenngleich der

Sebastian einen späteren und entwickelteren Falten-

stil zeigt. Die Gewandbehandlung ist etwa beim

Wiener Jacobus die Vorstufe zuderjenigen am Lenden-

tuch des Sebastian, wo die runden Schwünge am

Ende der Linien schon weggefallen sind. Noch gerad-

liniger und härter ist das Gewand des rechts stehen-

den Kaisers gezeichnet; die Striche, die schon beim

Buxheimer Christopherus und der Rylandschen

Verkündigung wie Schattenlagen wirkten, aber eigent-

lich eine Art Flächenfüllung bedeuteten, nehmen

immer mehr den Charakter von Schraffierung an.

Auch in dieser Hinsicht steht der Jacobus in der

Mitte. Den Endpunkt der Entwicklung, schon jen-

seits des Sebastian, bezeichnet dann der schöne

Christoph in Weimar (Sehr. 1348), ulmisch um 1460.1

Hier mündet eine Entwicklung, deren Ausgang von

unserer Werkstatt vor allem in der Landschaft noch

deutlich ist (Buxheimer Christoph, St. Gallener Geburt

Christi!), in den allgemeinen niederländischen Stil,

wie er für Ulm bezeichnend ist und zur gleichen

Zeit im Zusammenhang mit Ulm in Nürnberg etwa

in den Heiligen Stephan und Emmerich (München,

Schr.1418) auftritt oder, imGesichtstyp dem Weimarer

Blatt noch verwandter, im Breslauer Andreas2 und im

Tod der hlg. Klara (Katharinenkloster 11, Sehr. 1380d)

und Christus am SeeGenezareth (Katharinenkloster 12,

Sehr. 577). Das Weimarer Blatt hat in der strengen Zeichnung etwa der Kniekehlen und in dem scharfen, klaren Druck

noch immer Beziehungen zu unserem Sebastian.

Kehren wir zurück zu den Arbeiten der oberrheinischen Werkstatt um 1440. Der große Doppelnimbus ist allen

Figuren der Heiligenserie mit unserem Schnitt gemeinsam. Thematisch am verwandtesten ist naturgemäß die Marter des

Evangelisten Johannes (Sehr. 1524), die wiederum mit der Maria Magdalena Sehr. 1595 und der Maria Bouchot 62 beson-

ders eng zusammenhängt. Jedoch ist dieses Blatt ärmer im Detail und offenbar etwas früher als die Sebastiansmarter. Es

steht zeillich einer andern Sebastiansmarternahe, dem Blatt von 1437 in Wien (Sehr. 1684), das aus dem Stil der Heidel-

berger Biblia Pauperum hervorgegangen ist und also auch örtlich in diesen Kreis gehört. Es ist klar, daß unser Blatt

etwas später sein muß. Die Symbole, die der älteste Holzschnitt für die Dinge setzt, werden hier allmählich aufgelöst,

so etwa in der Zeichnung der Wolken, die ihre strengeren Vorläufer in anderen Schnitten der gleichen Gruppe haben,

in der Johannesmarter und der St. Gallener Anbetung der Könige (Abb. 6). Ganz eigenartig ist das Laub gezeichnet, gar

nicht holzschnittmäßig, sondern in einer Häufung dünner Striche, die dem Holzschneider große Schwierigkeiten machen

mußten, während sie der Technik des Stechers sehr entgegenkommen. Auf frühen Blättern des E. S. sind Baumwipfel

ähnlich behandelt. — So sehr der Schnitt sich durch solche Eigenheiten von seiner Umgebung abhebt, so originell ist die

Komposition. An typischen Figuren der Sebastiansmarter ist nur der sitzende Schütze zu erwähnen. Er findet sich im

Gegensinn auf Sehr. 1679. Die ausgesprochene Zeittracht des Mannes neben dem Kaiser, Sendelbinde und langer

1 Von Kristeller dem Meister des Abendmahls von Ravenna gegeben. Friedländer-Festschrift. S. 7. — In Kristellers Liste der Holzschnitte

dieses Meisters ist übrigens als Gegenstück zu dem Wiener hlg. Nikolaus von Tolentino (Sehr. 163", Haberditzl 146) der selige Heinrich Seuse in

der Universitätsbibliothek Basel nachzutragen. (H-Koegler 16,1.) Ob der Schnitt etwa nur eine Kopie nach dem (dann verlorenen) Gegenstück des Wiener

Blattes ist. kann ich der Heitzschen Abbildung natürlich nicht entnehmen. Jedenfalls bestätigt auch dieses Blatt durch die lokale Verbundenheit Seuses

mit Ulm die von Kristeller vorgeschlagene Lokalisierung!

-' Mit dem Rathe (a. a. 0. S. 531) das Weimarer Blatt verknüpft hat, die Zusammenhänge zwischen Ulm und Nürnberg bestätigend. Trotzdem

wird wohl auch Rathe an dem ulmischen Ursprung des Weimarer Christophorus nicht zweifeln.

— 44 —