reltf«-'

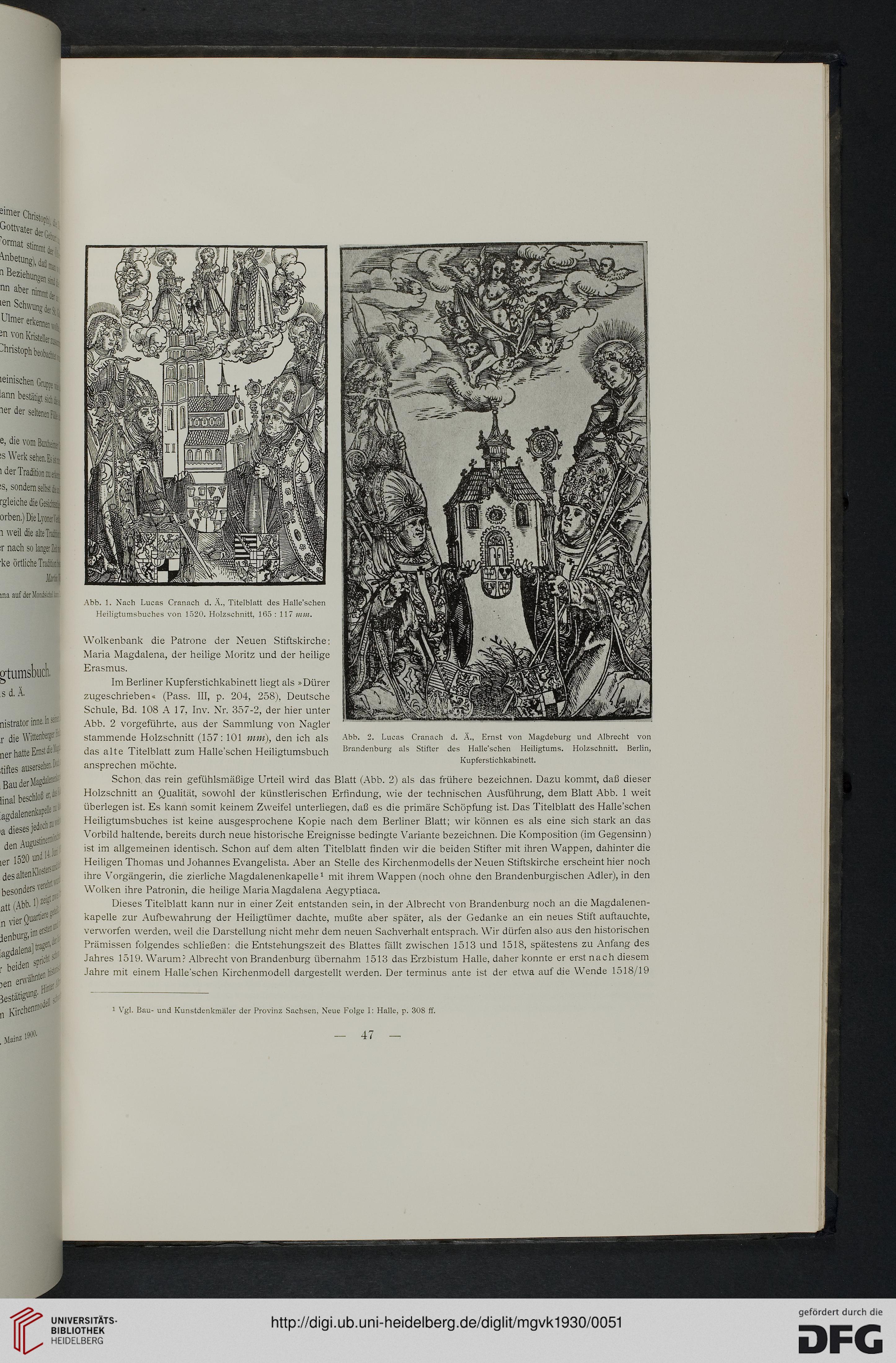

Abb. 2. Lucas Cranacli d. Ä., Ernst von Magdeburg und Albrecht von

Brandenburg als Stifter des Halle'schen Heiligtums. Holzschnitt. Berlin,

Kupferstichkabinett.

Abb. 1. Nach Lucas Cranach d. Ä., Titelblatt des Halle'schen

Heiligtumsbuches von 1520. Holzschnitt, 165 : 117 mm.

Wolkenbank die Patrone der Neuen Stiftskirche:

Maria Magdalena, der heilige Moritz und der heilige

Erasmus.

Im Berliner Kupferstichkabinett liegt als »Dürer

zugeschrieben« (Pass. III, p. 204, 258), Deutsche

Schule, Bd. 108 A 17, Inv. Nr. 357-2, der hier unter

Abb. 2 vorgeführte, aus der Sammlung von Nagler

stammende Holzschnitt (157: 101 mm), den ich als

das alte Titelblatt zum Halle'schen Heiligtumsbuch

ansprechen möchte.

Schon, das rein gefühlsmäßige Urteil wird das Blatt (Abb. 2) als das frühere bezeichnen. Dazu kommt, daß dieser

Holzschnitt an Qualität, sowohl der künstlerischen Erfindung, wie der technischen Ausführung, dem Blatt Abb. 1 weit

überlegen ist. Es kann somit keinem Zweifel unterliegen, daß es die primäre Schöpfung ist. Das Titelblatt des Halle'schen

Heiligtumsbuches ist keine ausgesprochene Kopie nach dem Berliner Blatt; wir können es als eine sich stark an das

Vorbild haltende, bereits durch neue historische Ereignisse bedingte Variante bezeichnen. Die Komposition (im Gegensinn)

ist im allgemeinen identisch. Schon auf dem alten Titelblatt finden wir die beiden Stifter mit ihren Wappen, dahinter die

Heiligen Thomas und Johannes Evangelista. Aber an Stelle des Kirchenmodells der Neuen Stiftskirche erscheint hier noch

ihre Vorgängerin, die zierliche Magdalenenkapelle1 mit ihrem Wappen (noch ohne den Brandenburgischen Adler), in den

Wolken ihre Patronin, die heilige Maria Magdalena Aegyptiaca.

Dieses Titelblatt kann nur in einer Zeit entstanden sein, in der Albrecht von Brandenburg noch an die Magdalenen-

kapelle zur Aufbewahrung der Heiligtümer dachte, mußte aber später, als der Gedanke an ein neues Stift auftauchte,

verworfen werden, weil die Darstellung nicht mehr dem neuen Sachverhalt entsprach. Wir dürfen also aus den historischen

Prämissen folgendes schließen: die Entstehungszeit des Blattes fällt zwischen 1513 und 1518, spätestens zu Anfang des

Jahres 1519. Warum? Albrecht von Brandenburg übernahm 1513 das Erzbistum Halle, daher konnte er erst nach diesem

Jahre mit einem Halle'schen Kirchenmodell dargestellt werden. Der terminus ante ist der etwa auf die Wende 1518/19

1 Vgl. Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen, Neue Folge I: Halle, p. 308 ff.

— 47 —

Abb. 2. Lucas Cranacli d. Ä., Ernst von Magdeburg und Albrecht von

Brandenburg als Stifter des Halle'schen Heiligtums. Holzschnitt. Berlin,

Kupferstichkabinett.

Abb. 1. Nach Lucas Cranach d. Ä., Titelblatt des Halle'schen

Heiligtumsbuches von 1520. Holzschnitt, 165 : 117 mm.

Wolkenbank die Patrone der Neuen Stiftskirche:

Maria Magdalena, der heilige Moritz und der heilige

Erasmus.

Im Berliner Kupferstichkabinett liegt als »Dürer

zugeschrieben« (Pass. III, p. 204, 258), Deutsche

Schule, Bd. 108 A 17, Inv. Nr. 357-2, der hier unter

Abb. 2 vorgeführte, aus der Sammlung von Nagler

stammende Holzschnitt (157: 101 mm), den ich als

das alte Titelblatt zum Halle'schen Heiligtumsbuch

ansprechen möchte.

Schon, das rein gefühlsmäßige Urteil wird das Blatt (Abb. 2) als das frühere bezeichnen. Dazu kommt, daß dieser

Holzschnitt an Qualität, sowohl der künstlerischen Erfindung, wie der technischen Ausführung, dem Blatt Abb. 1 weit

überlegen ist. Es kann somit keinem Zweifel unterliegen, daß es die primäre Schöpfung ist. Das Titelblatt des Halle'schen

Heiligtumsbuches ist keine ausgesprochene Kopie nach dem Berliner Blatt; wir können es als eine sich stark an das

Vorbild haltende, bereits durch neue historische Ereignisse bedingte Variante bezeichnen. Die Komposition (im Gegensinn)

ist im allgemeinen identisch. Schon auf dem alten Titelblatt finden wir die beiden Stifter mit ihren Wappen, dahinter die

Heiligen Thomas und Johannes Evangelista. Aber an Stelle des Kirchenmodells der Neuen Stiftskirche erscheint hier noch

ihre Vorgängerin, die zierliche Magdalenenkapelle1 mit ihrem Wappen (noch ohne den Brandenburgischen Adler), in den

Wolken ihre Patronin, die heilige Maria Magdalena Aegyptiaca.

Dieses Titelblatt kann nur in einer Zeit entstanden sein, in der Albrecht von Brandenburg noch an die Magdalenen-

kapelle zur Aufbewahrung der Heiligtümer dachte, mußte aber später, als der Gedanke an ein neues Stift auftauchte,

verworfen werden, weil die Darstellung nicht mehr dem neuen Sachverhalt entsprach. Wir dürfen also aus den historischen

Prämissen folgendes schließen: die Entstehungszeit des Blattes fällt zwischen 1513 und 1518, spätestens zu Anfang des

Jahres 1519. Warum? Albrecht von Brandenburg übernahm 1513 das Erzbistum Halle, daher konnte er erst nach diesem

Jahre mit einem Halle'schen Kirchenmodell dargestellt werden. Der terminus ante ist der etwa auf die Wende 1518/19

1 Vgl. Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen, Neue Folge I: Halle, p. 308 ff.

— 47 —