befindlichen Schützen umschlösse, würden

ausnahmsweise schon die beiden

Sebastians-Gestalten allein, derenÜberein-

stimmung im Nicht-Alltäglichen auch die

scharfe Einziehung der einen Hüfte be-

trifft, genügende Schlagkraft besitzen.

Andererseits weiß gerade das Sein und

Gehaben der beiden Blutzeugen am

zwingendsten zu enthüllen, wie sehr der

Maler die Formen- und Empfindungswelt

des Holzschnitts verflaut: dem seltsam ver-

weichlichten und verweiblichten, lenden-

lahm insich zusammengesunkenen Körper,

der einem auf dem Bilde der Barbara-

kirche begegnet, würde man wohl nimmer-

mehr die Fähigkeit zutrauen, er hätte sich

noch im Verscheiden — die geschlossenen

Augen vermelden des Martyriums Voll-

endung — in jener gewaltigen Urgebärde

kreatürlicher Erdenqual emporschnellen

können, die sich seinem heldischen

Leidensgefährten entringt. Vermag also

die engste kompositioneile Verschwiste-

rung am wenigsten über den künstlerischen

Abstand hinwegzutäuschen, beansprucht

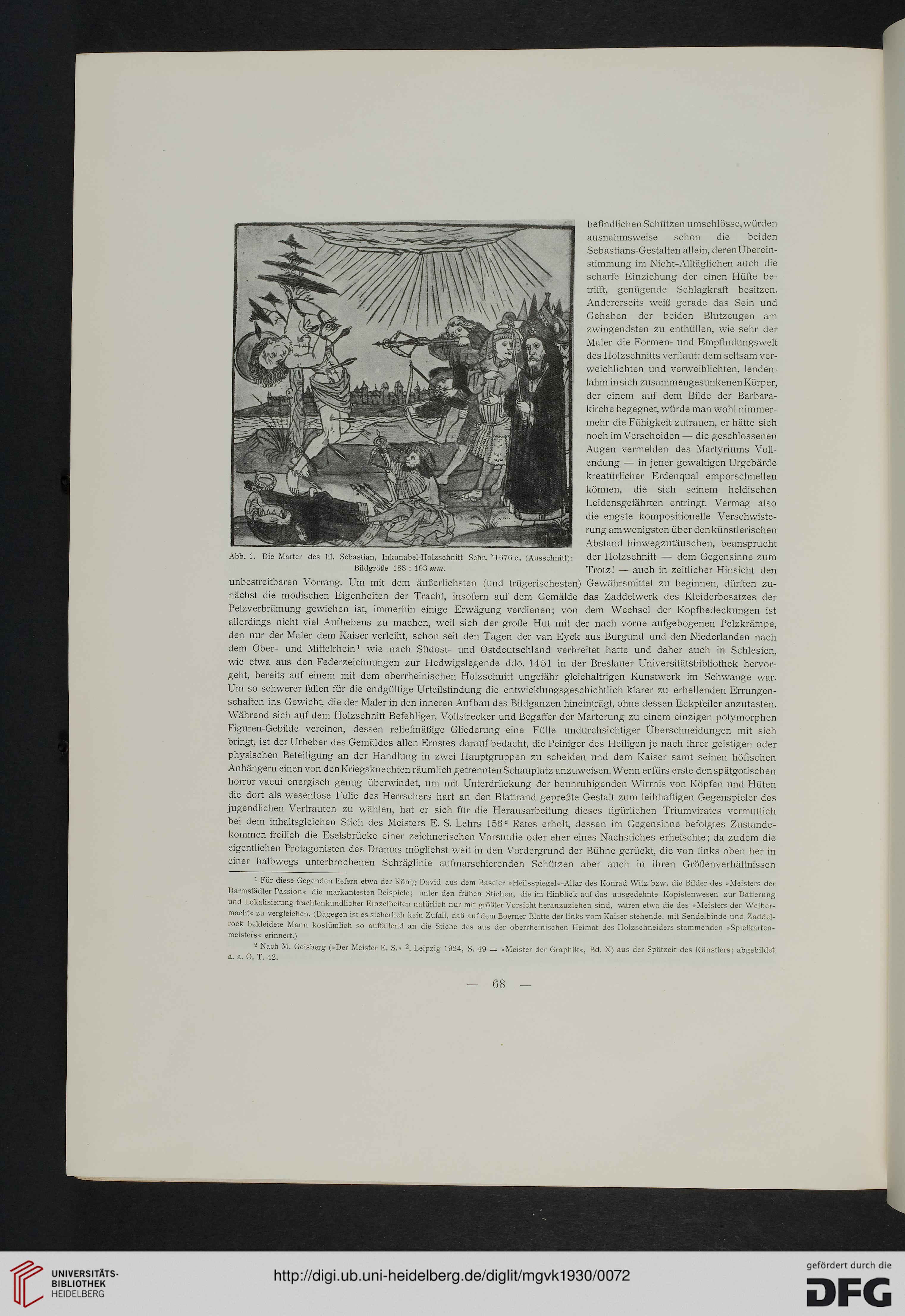

Abb. 1. Die Marter des hl. Sebastian, Inkunabel-Holzschnitt Sehr. *1676o. (Ausschnitt): der Holzschnitt — dem Gegensinne zum

Bildgröße 188 : 193««. Trotz! — auch in zeitlicher Hinsicht den

unbestreitbaren Vorrang. Um mit dem äußerlichsten (und trügerischesten) Gewährsmittel zu beginnen, dürften zu-

nächst die modischen Eigenheiten der Tracht, insofern auf dem Gemälde das Zaddelwerk des Kleiderbesatzes der

Pelzverbrämung gewichen ist, immerhin einige Erwägung verdienen; von dem Wechsel der Kopfbedeckungen ist

allerdings nicht viel Aufhebens zu machen, weil sich der große Hut mit der nach vorne aufgebogenen Pelzkrämpe,

den nur der Maler dem Kaiser verleiht, schon seit den Tagen der van Eyck aus Burgund und den Niederlanden nach

dem Ober- und Mittelrhein1 wie nach Südost- und Ostdeutschland verbreitet hatte und daher auch in Schlesien,

wie etwa aus den Federzeichnungen zur Hedwigslegende ddo. 1451 in der Breslauer Universitätsbibliothek hervor-

geht, bereits auf einem mit dem oberrheinischen Holzschnitt ungefähr gleichaltrigen Kunstwerk im Schwange war.

Um so schwerer fallen für die endgültige Urteilsfindung die entwicklungsgeschichtlich klarer zu erhellenden Errungen-

schaften ins Gewicht, die der Maler in den inneren Aufbau des Bildganzen hineinträgt, ohne dessen Eckpfeiler anzutasten.

Während sich auf dem Holzschnitt Befehliger, Vollstrecker und Begaffer der Marterung zu einem einzigen polymorphen

Figuren-Gebilde vereinen, dessen reliefmäßige Gliederung eine Fülle undurchsichtiger Überschneidungen mit sich

bringt, ist der Urheber des Gemäldes allen Ernstes darauf bedacht, die Peiniger des Heiligen je nach ihrer geistigen oder

physischen Beteiligung an der Handlung in zwei Hauptgruppen zu scheiden und dem Kaiser samt seinen höfischen

Anhängern einen von den Kriegsknechten räumlich getrennten Schauplatz anzuweisen. Wenn erfürs erste den spätgotischen

horror vacui energisch genug überwindet, um mit Unterdrückung der beunruhigenden Wirrnis von Köpfen und Hüten

die dort als wesenlose Folie des Herrschers hart an den Blattrand gepreßte Gestalt zum leibhaftigen Gegenspieler des

jugendlichen Vertrauten zu wählen, hat er sich für die Herausarbeitung dieses figürlichen Triumvirates vermutlich

bei dem inhaltsgleichen Stich des Meisters E. S. Lehrs 1562 Rates erholt, dessen im Gegensinne befolgtes Zustande-

kommen freilich die Eselsbrücke einer zeichnerischen Vorstudie oder eher eines Nachstiches erheischte; da zudem die

eigentlichen Protagonisten des Dramas möglichst weit in den Vordergrund der Bühne gerückt, die von links oben her in

einer halbwegs unterbrochenen Schräglinie aufmarschierenden Schützen aber auch in ihren Größenverhältnissen

1 Für diese Gegenden liefern etwa der König David aus dem Baseler »Heilsspiegel«-Altar des Konrad Witz bzw. die Bilder des »Meisters der

Darmstädter Passion« die markantesten Beispiele; unter den frühen Stichen, die im Hinblick auf das ausgedehnte Kopistenwesen zur Datierung

und Lokalisierung trachtenkundlicher Einzelheiten natürlich nur mit größter Vorsicht heranzuziehen sind, waren etwa die des «Meisters der Weiber-

macht« zu vergleichen. (Dagegen ist es sicherlich kein Zufall, daß auf dem Boerner-Blatte der links vom Kaiser stehende, mit Sendelbinde und Zaddel-

rock bekleidete Mann kostümlich so auffallend an die Stiche des aus der oberrheinischen Heimat des Holzschneiders stammenden »Spielkarten-

meisters« erinnert.)

2 Nach M. Geisberg (»Der Meister E. S.« 2, Leipzig 1024, S. 49 = »Meister der Graphik«, Bd. X) aus der Spätzeit des Künstlers; abgebildet

a. a. 0. T. 42.

— 68 —

ausnahmsweise schon die beiden

Sebastians-Gestalten allein, derenÜberein-

stimmung im Nicht-Alltäglichen auch die

scharfe Einziehung der einen Hüfte be-

trifft, genügende Schlagkraft besitzen.

Andererseits weiß gerade das Sein und

Gehaben der beiden Blutzeugen am

zwingendsten zu enthüllen, wie sehr der

Maler die Formen- und Empfindungswelt

des Holzschnitts verflaut: dem seltsam ver-

weichlichten und verweiblichten, lenden-

lahm insich zusammengesunkenen Körper,

der einem auf dem Bilde der Barbara-

kirche begegnet, würde man wohl nimmer-

mehr die Fähigkeit zutrauen, er hätte sich

noch im Verscheiden — die geschlossenen

Augen vermelden des Martyriums Voll-

endung — in jener gewaltigen Urgebärde

kreatürlicher Erdenqual emporschnellen

können, die sich seinem heldischen

Leidensgefährten entringt. Vermag also

die engste kompositioneile Verschwiste-

rung am wenigsten über den künstlerischen

Abstand hinwegzutäuschen, beansprucht

Abb. 1. Die Marter des hl. Sebastian, Inkunabel-Holzschnitt Sehr. *1676o. (Ausschnitt): der Holzschnitt — dem Gegensinne zum

Bildgröße 188 : 193««. Trotz! — auch in zeitlicher Hinsicht den

unbestreitbaren Vorrang. Um mit dem äußerlichsten (und trügerischesten) Gewährsmittel zu beginnen, dürften zu-

nächst die modischen Eigenheiten der Tracht, insofern auf dem Gemälde das Zaddelwerk des Kleiderbesatzes der

Pelzverbrämung gewichen ist, immerhin einige Erwägung verdienen; von dem Wechsel der Kopfbedeckungen ist

allerdings nicht viel Aufhebens zu machen, weil sich der große Hut mit der nach vorne aufgebogenen Pelzkrämpe,

den nur der Maler dem Kaiser verleiht, schon seit den Tagen der van Eyck aus Burgund und den Niederlanden nach

dem Ober- und Mittelrhein1 wie nach Südost- und Ostdeutschland verbreitet hatte und daher auch in Schlesien,

wie etwa aus den Federzeichnungen zur Hedwigslegende ddo. 1451 in der Breslauer Universitätsbibliothek hervor-

geht, bereits auf einem mit dem oberrheinischen Holzschnitt ungefähr gleichaltrigen Kunstwerk im Schwange war.

Um so schwerer fallen für die endgültige Urteilsfindung die entwicklungsgeschichtlich klarer zu erhellenden Errungen-

schaften ins Gewicht, die der Maler in den inneren Aufbau des Bildganzen hineinträgt, ohne dessen Eckpfeiler anzutasten.

Während sich auf dem Holzschnitt Befehliger, Vollstrecker und Begaffer der Marterung zu einem einzigen polymorphen

Figuren-Gebilde vereinen, dessen reliefmäßige Gliederung eine Fülle undurchsichtiger Überschneidungen mit sich

bringt, ist der Urheber des Gemäldes allen Ernstes darauf bedacht, die Peiniger des Heiligen je nach ihrer geistigen oder

physischen Beteiligung an der Handlung in zwei Hauptgruppen zu scheiden und dem Kaiser samt seinen höfischen

Anhängern einen von den Kriegsknechten räumlich getrennten Schauplatz anzuweisen. Wenn erfürs erste den spätgotischen

horror vacui energisch genug überwindet, um mit Unterdrückung der beunruhigenden Wirrnis von Köpfen und Hüten

die dort als wesenlose Folie des Herrschers hart an den Blattrand gepreßte Gestalt zum leibhaftigen Gegenspieler des

jugendlichen Vertrauten zu wählen, hat er sich für die Herausarbeitung dieses figürlichen Triumvirates vermutlich

bei dem inhaltsgleichen Stich des Meisters E. S. Lehrs 1562 Rates erholt, dessen im Gegensinne befolgtes Zustande-

kommen freilich die Eselsbrücke einer zeichnerischen Vorstudie oder eher eines Nachstiches erheischte; da zudem die

eigentlichen Protagonisten des Dramas möglichst weit in den Vordergrund der Bühne gerückt, die von links oben her in

einer halbwegs unterbrochenen Schräglinie aufmarschierenden Schützen aber auch in ihren Größenverhältnissen

1 Für diese Gegenden liefern etwa der König David aus dem Baseler »Heilsspiegel«-Altar des Konrad Witz bzw. die Bilder des »Meisters der

Darmstädter Passion« die markantesten Beispiele; unter den frühen Stichen, die im Hinblick auf das ausgedehnte Kopistenwesen zur Datierung

und Lokalisierung trachtenkundlicher Einzelheiten natürlich nur mit größter Vorsicht heranzuziehen sind, waren etwa die des «Meisters der Weiber-

macht« zu vergleichen. (Dagegen ist es sicherlich kein Zufall, daß auf dem Boerner-Blatte der links vom Kaiser stehende, mit Sendelbinde und Zaddel-

rock bekleidete Mann kostümlich so auffallend an die Stiche des aus der oberrheinischen Heimat des Holzschneiders stammenden »Spielkarten-

meisters« erinnert.)

2 Nach M. Geisberg (»Der Meister E. S.« 2, Leipzig 1024, S. 49 = »Meister der Graphik«, Bd. X) aus der Spätzeit des Künstlers; abgebildet

a. a. 0. T. 42.

— 68 —