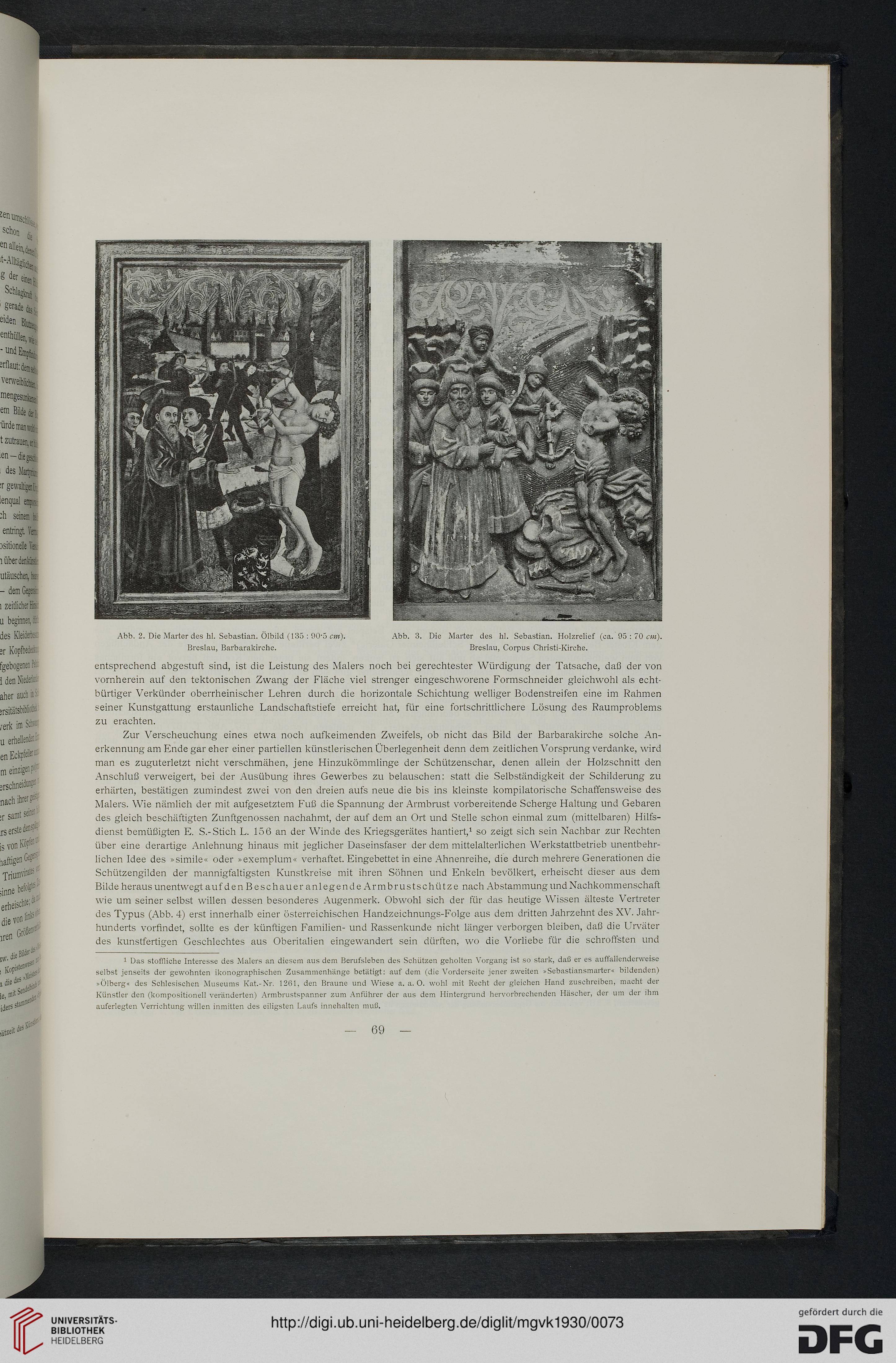

Abb. 2. Die .Marter des hl. Sebastian. Ölbild (135 : 90-5 cm).

Breslau. Barbarakirche.

Abb. 3. Die

Marter des hl. Sebastian. Holzrelief

Breslau, Corpus Christi-Kirche.

entsprechend abgestuft sind, ist die Leistung des Malers noch bei gerechtester Würdigung der Tatsache, daß der von

vornherein auf den tektonischen Zwang der Fläche viel strenger eingeschworene Formschneider gleichwohl als echt-

bürtiger Verkünder oberrheinischer Lehren durch die horizontale Schichtung welliger Bodenstreifen eine im Rahmen

seiner Kunstgattung erstaunliche Landschaftstiefe erreicht hat, für eine fortschrittlichere Lösung des Raumproblems

zu erachten.

Zur Verscheuchung eines etwa noch aufkeimenden Zweifels, ob nicht das Bild der Barbarakirche solche An-

erkennung am Ende gar eher einer partiellen künstlerischen Überlegenheit denn dem zeitlichen Vorsprung verdanke, wird

man es zuguterletzt nicht verschmähen, jene Hinzukömmlinge der Schützenschar, denen allein der Holzschnitt den

Anschluß verweigert, bei der Ausübung ihres Gewerbes zu belauschen: statt die Selbständigkeit der Schilderung zu

erhärten, bestätigen zumindest zwei von den dreien aufs neue die bis ins kleinste kompilatorische Schaffensweise des

Malers. Wie nämlich der mit aufgesetztem Fuß die Spannung der Armbrust vorbereitende Scherge Haltung und Gebaren

des gleich beschäftigten Zunftgenossen nachahmt, der auf dem an Ort und Stelle schon einmal zum (mittelbaren) Hilfs-

dienst bemüßigten E. S.-Stich L. 156 an der Winde des Kriegsgerätes hantiert,1 so zeigt sich sein Nachbar zur Rechten

über eine derartige Anlehnung hinaus mit jeglicher Daseinsfaser der dem mittelalterlichen Werkstattbetrieb unentbehr-

lichen Idee des »simile« oder »exemplum« verhaftet. Eingebettet in eine Ahnenreihe, die durch mehrere Generationen die

Schützengilden der mannigfaltigsten Kunstkreise mit ihren Söhnen und Enkeln bevölkert, erheischt dieser aus dem

Bilde heraus unentwegt auf den Beschau er anlegende Armbrustschütze nach Abstammung und Nachkommenschaft

wie um seiner selbst willen dessen besonderes Augenmerk. Obwohl sich der für das heutige Wissen älteste Vertreter

des Typus (Abb. 4) erst innerhalb einer österreichischen Handzeichnungs-Folge aus dem dritten Jahrzehnt des XV. Jahr-

hunderts vorfindet, sollte es der künftigen Familien- und Rassenkunde nicht länger verborgen bleiben, daß die Urväter

des kunstfertigen Geschlechtes aus Oberitalien eingewandert sein dürften, wo die Vorliebe für die schroffsten und

1 Das stoffliche Interesse des Malers an diesem aus dem Berufsleben des Schützen geholten Vorgang ist so stark, daß er es aufifallenderweise

selbst jenseits der gewohnten ikonographischen Zusammenhänge betätigt: auf dem (die Vorderseite jener zweiten »Sebastiansmarter« bildenden)

»Ölberg« des Schlesischen Museums Kat.-Nr. 1261, den Braune und Wiese a. a. 0. wohl mit Recht der gleichen Hand zuschreiben, macht der

Künstler den (kompositionell veränderten) Armbrustspanner zum Anführer der aus dem Hintergrund hervorbrechenden Häscher, der um der ihm

auferlegten Verrichtung willen inmitten des eiligsten Laufs innehalten muß.

— 69 —

Breslau. Barbarakirche.

Abb. 3. Die

Marter des hl. Sebastian. Holzrelief

Breslau, Corpus Christi-Kirche.

entsprechend abgestuft sind, ist die Leistung des Malers noch bei gerechtester Würdigung der Tatsache, daß der von

vornherein auf den tektonischen Zwang der Fläche viel strenger eingeschworene Formschneider gleichwohl als echt-

bürtiger Verkünder oberrheinischer Lehren durch die horizontale Schichtung welliger Bodenstreifen eine im Rahmen

seiner Kunstgattung erstaunliche Landschaftstiefe erreicht hat, für eine fortschrittlichere Lösung des Raumproblems

zu erachten.

Zur Verscheuchung eines etwa noch aufkeimenden Zweifels, ob nicht das Bild der Barbarakirche solche An-

erkennung am Ende gar eher einer partiellen künstlerischen Überlegenheit denn dem zeitlichen Vorsprung verdanke, wird

man es zuguterletzt nicht verschmähen, jene Hinzukömmlinge der Schützenschar, denen allein der Holzschnitt den

Anschluß verweigert, bei der Ausübung ihres Gewerbes zu belauschen: statt die Selbständigkeit der Schilderung zu

erhärten, bestätigen zumindest zwei von den dreien aufs neue die bis ins kleinste kompilatorische Schaffensweise des

Malers. Wie nämlich der mit aufgesetztem Fuß die Spannung der Armbrust vorbereitende Scherge Haltung und Gebaren

des gleich beschäftigten Zunftgenossen nachahmt, der auf dem an Ort und Stelle schon einmal zum (mittelbaren) Hilfs-

dienst bemüßigten E. S.-Stich L. 156 an der Winde des Kriegsgerätes hantiert,1 so zeigt sich sein Nachbar zur Rechten

über eine derartige Anlehnung hinaus mit jeglicher Daseinsfaser der dem mittelalterlichen Werkstattbetrieb unentbehr-

lichen Idee des »simile« oder »exemplum« verhaftet. Eingebettet in eine Ahnenreihe, die durch mehrere Generationen die

Schützengilden der mannigfaltigsten Kunstkreise mit ihren Söhnen und Enkeln bevölkert, erheischt dieser aus dem

Bilde heraus unentwegt auf den Beschau er anlegende Armbrustschütze nach Abstammung und Nachkommenschaft

wie um seiner selbst willen dessen besonderes Augenmerk. Obwohl sich der für das heutige Wissen älteste Vertreter

des Typus (Abb. 4) erst innerhalb einer österreichischen Handzeichnungs-Folge aus dem dritten Jahrzehnt des XV. Jahr-

hunderts vorfindet, sollte es der künftigen Familien- und Rassenkunde nicht länger verborgen bleiben, daß die Urväter

des kunstfertigen Geschlechtes aus Oberitalien eingewandert sein dürften, wo die Vorliebe für die schroffsten und

1 Das stoffliche Interesse des Malers an diesem aus dem Berufsleben des Schützen geholten Vorgang ist so stark, daß er es aufifallenderweise

selbst jenseits der gewohnten ikonographischen Zusammenhänge betätigt: auf dem (die Vorderseite jener zweiten »Sebastiansmarter« bildenden)

»Ölberg« des Schlesischen Museums Kat.-Nr. 1261, den Braune und Wiese a. a. 0. wohl mit Recht der gleichen Hand zuschreiben, macht der

Künstler den (kompositionell veränderten) Armbrustspanner zum Anführer der aus dem Hintergrund hervorbrechenden Häscher, der um der ihm

auferlegten Verrichtung willen inmitten des eiligsten Laufs innehalten muß.

— 69 —