kühnsten Verkürzungen von Pisanellos »Georgs«-Fresko in Sta. Anastasia

zu Verona bis zu Mantegnas »Klage um den Leichnam Christi« in der

Mailänder Brera an der Tagesordnung war. Stimmt die hiemit befür-

wortete Herleitung recht gut zur künstlerischen Provenienz der in der

Erlanger Universitätsbibliothek bewahrten Blätter1, die ja nach E. Bocks

zutreffender Meinung in ihrer Gesamtheit nicht als Originalentwürfe,

sondern als Wiedergaben von Vorbildern verschiedener Herkunft anzu-

sehen sind, ist es wohl auch kein bloßer Zufall, daß gerade die im

Jahre 1423 für Palla Strozzi gemalte »Anbetung der heiligen drei Könige«

(Florenz, Akademie-Galerie) des weitgereisten Umbrers Gentile da

Fabriano, der bekanntlich die Jugendentwicklung des großen Veronesen

so nachdrücklich beeinflußt hat, in der Gestalt des sich am Boden hin-

schiebenden und mit beiden Armen den spornbewehrten Fuß des

jüngsten Königs umgreifenden Mannes ein gesinnungsverwandtes Parade-

stück des rein frontalen Skurzos überliefert. Fast verwunderlich aber

wäre es gewesen, hätte sich die naive Lern- und Beutegier der nordischen

Künstler zu einer Zeit, da der gleich beim Erwachen ungestüm vorwärts-

drängende Naturalismus mit der Freude an den ihm selbst noch un-

erreichbaren artistischen Gewagtheiten eine oft seltsame Paarung ein-

geht, nicht alsbald jenes für die zahllosen Vorführungen des Sebastians-

Martyriums so verwendbaren Schützenmotivs bemächtigt. Wenn schon

die von Bock versammelten Wiederholungen der isolierten Figur

— zwei Repliken der Erlanger Handzeichnung im Münchener Kupfer-

stichkabinett, eine (spätere) Zeichnung in Dresden und das Blatt eines um 1450 anzusetzenden xylographischen Karten-

spiels im Kunsthistorischen Museum in Wien — durch die zum Teil voneinander unabhängigen Variationen das un-

umgängliche Medium der Verbreitung verraten, tritt der Musterbuch-Charakter der jeweiligen Vorlagen naturgemäß am

fühlbarsten in den umfassenderen Darstellungen zutage, die das erborgte Zeugnis eines zwiefach fremdzuständigen

Virtuosentums mit größerem oder geringerem Geschick in einen inhaltlich widerstrebenden Bild-Organismus ein-

schmuggeln. Mit zudringlicher Beflissenheit suchen zum Beispiel auf einem altbayerischen »Golgatha«-Gemälde aus

dem Kloster Benediktbeuren (jetzt in der Schleißheimer Galerie)2 zwei berittene Schützen die Blicke der Andächtigen

von dem weltbedeutenden Schauspiel ab und auf sich zu lenken, indem sie unter den Kreuzen hervor ein förmliches

Wettschießen auf den Beschauer veranstalten; viel schamhafter gibt sich dagegen das immerhin verstecktere Treiben

des winzigen Männchens, das sich auf einem der frühesten Stiche des Meisters E. S. (L. 192, Geisberg T. 5) an-

läßlich der »Begegnung der tiburtinischen Sibylle mit dem Kaiser Augustus« vor einem Torbogen des Hintergrundes

an seiner abermals nur dem Kunstfreund bedrohlichen Schießkunst erlustigt. Da der unbedenkliche Armbrustschütze

durch denselben Künstler auf einer »Sebastians-Marter« der mittleren Periode (L. 157, Abb. T. 167) mit einer Ver-

größerung des Maßstabes wiederum in ein seiner Tätigkeit angemesseneres Erdreich verpflanzt wird,3 feiert er dann

auf einem dem genannten Stich für mancherlei Anregung verpflichteten Bilde des Schweizers Hans Fries* noch am

Beginn des XVI. Jahrhunderts fröhliche Urständ.

Entzog sich eine nach ihrem innersten Wesen auf dem Typenvergleich beruhende Untersuchung von Haus aus

der Gefahr, über der Beschäftigung mit der Nebenfigur des Schützen ihr eigenes Ziel allzu weit aus den Augen zu

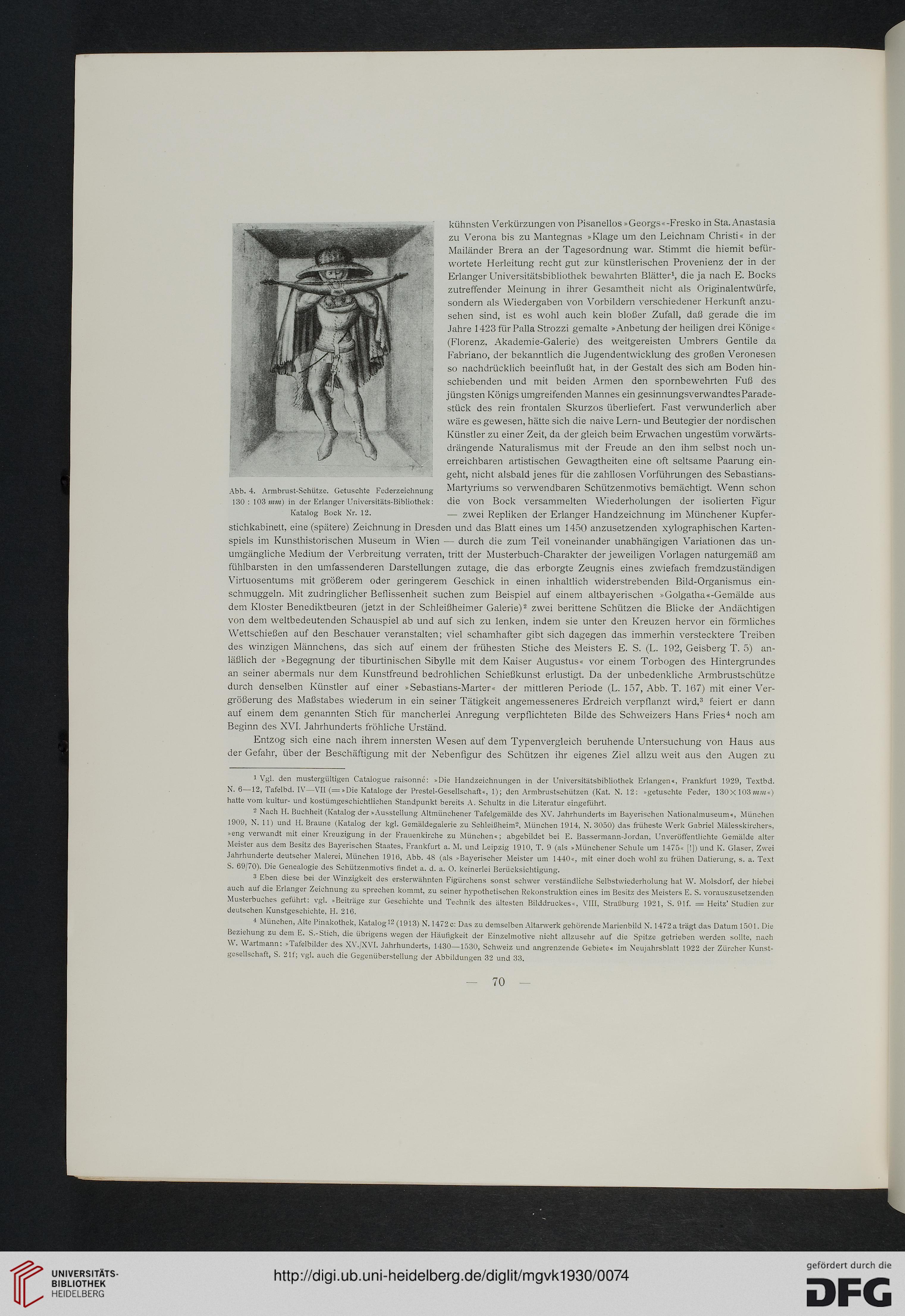

Abb. 4. Armbrust-Schütze. Getuschte Federzeichnung

130 : 103«*«*) in der Erlanger Universitäts-Bibliothek:

Katalog Bock Nr. 12.

1 Vgl. den mustergültigen Catalogue raisonnc: »Die Handzeichnungen in der Universitätsbibliothek Erlangen«, Frankfurt 1929, Textbd.

N. 6—12, Tafelbd. IV—VII(=»Die Kataloge der Prestel-Gesellschaft«, 1); den Armbrustschützen (Kat. N. 12: »getuschte Feder, 130Xl03*u»<)

hatte vom kultur- und kostümgeschichtlichen Standpunkt bereits A. Schultz in die Literatur eingeführt.

- Nach H. Buchheit (Katalog der »Ausstellung Altmünchener Tafelgemälde des XV. Jahrhunderts im Bayerischen Nationalmuseum«, München

1909, N. 11) und H. Braune (Katalog der kgl. Gemäldegalerie zu Schleißheim?, München 1914, N. 3050) das früheste Werk Gabriel Mälesskirchers,

»eng verwandt mit einer Kreuzigung in der Frauenkirche zu München«; abgebildet bei E. Bassermann-Jordan, Unveröffentlichte Gemälde alter

Meister aus dem Besitz des Bayerischen Staates. Frankfurt a. M. und Leipzig 1910, T. 9 (als »Münchener Schule um 1475« [!]) und K. Glaser, Zwei

Jahrhunderte deutscher Malerei, München 1916, Abb. 48 (als »Bayerischer Meister um 1440«, mit einer doch wohl zu frühen Datierung, s. a. Text

S. 69/70). Die Genealogie des Schützenmotivs findet a. d. a. O. keinerlei Berücksichtigung.

3 Eben diese bei der Winzigkeit des ersterwähnten Figürchens sonst schwer verständliche Selbstwiederholung hat W. Molsdorf, der hiebei

auch aut die Erlanger Zeichnung zu sprechen kommt, zu seiner hypothetischen Rekonstruktion eines im Besitz des Meisters E. S. vorauszusetzenden

Musterbuches geführt: vgl. »Beiträge zur Geschichte und Technik des ältesten Bilddruckes«, VIII, Straßburg 1921, S. 91 f. = Heitz'Studien zur

deutschen Kunstgeschichte, H. 216.

* München, Alte Pinakothek, Katalogl2 (1913) N. 1472c: Das zu demselben Altarwerk gehörende Marienbild N. 1472a trägt das Datum 1501. Die

Beziehung zu dem E. S.-Stich, die übrigens wegen der Häufigkeit der Einzelmotive nicht allzusehr auf die Spitze getrieben werden sollte, nach

W. Wartmann: »Tafelbilder des XV./XVI. Jahrhunderts, 1430—1530, Schweiz und angrenzende Gebiete« im Neujahrsblatt 1922 der Zürcher Kunst-

gesellschaft, S. 21f; vgl. auch die Gegenüberstellung der Abbildungen 32 und 33.

70 —

zu Verona bis zu Mantegnas »Klage um den Leichnam Christi« in der

Mailänder Brera an der Tagesordnung war. Stimmt die hiemit befür-

wortete Herleitung recht gut zur künstlerischen Provenienz der in der

Erlanger Universitätsbibliothek bewahrten Blätter1, die ja nach E. Bocks

zutreffender Meinung in ihrer Gesamtheit nicht als Originalentwürfe,

sondern als Wiedergaben von Vorbildern verschiedener Herkunft anzu-

sehen sind, ist es wohl auch kein bloßer Zufall, daß gerade die im

Jahre 1423 für Palla Strozzi gemalte »Anbetung der heiligen drei Könige«

(Florenz, Akademie-Galerie) des weitgereisten Umbrers Gentile da

Fabriano, der bekanntlich die Jugendentwicklung des großen Veronesen

so nachdrücklich beeinflußt hat, in der Gestalt des sich am Boden hin-

schiebenden und mit beiden Armen den spornbewehrten Fuß des

jüngsten Königs umgreifenden Mannes ein gesinnungsverwandtes Parade-

stück des rein frontalen Skurzos überliefert. Fast verwunderlich aber

wäre es gewesen, hätte sich die naive Lern- und Beutegier der nordischen

Künstler zu einer Zeit, da der gleich beim Erwachen ungestüm vorwärts-

drängende Naturalismus mit der Freude an den ihm selbst noch un-

erreichbaren artistischen Gewagtheiten eine oft seltsame Paarung ein-

geht, nicht alsbald jenes für die zahllosen Vorführungen des Sebastians-

Martyriums so verwendbaren Schützenmotivs bemächtigt. Wenn schon

die von Bock versammelten Wiederholungen der isolierten Figur

— zwei Repliken der Erlanger Handzeichnung im Münchener Kupfer-

stichkabinett, eine (spätere) Zeichnung in Dresden und das Blatt eines um 1450 anzusetzenden xylographischen Karten-

spiels im Kunsthistorischen Museum in Wien — durch die zum Teil voneinander unabhängigen Variationen das un-

umgängliche Medium der Verbreitung verraten, tritt der Musterbuch-Charakter der jeweiligen Vorlagen naturgemäß am

fühlbarsten in den umfassenderen Darstellungen zutage, die das erborgte Zeugnis eines zwiefach fremdzuständigen

Virtuosentums mit größerem oder geringerem Geschick in einen inhaltlich widerstrebenden Bild-Organismus ein-

schmuggeln. Mit zudringlicher Beflissenheit suchen zum Beispiel auf einem altbayerischen »Golgatha«-Gemälde aus

dem Kloster Benediktbeuren (jetzt in der Schleißheimer Galerie)2 zwei berittene Schützen die Blicke der Andächtigen

von dem weltbedeutenden Schauspiel ab und auf sich zu lenken, indem sie unter den Kreuzen hervor ein förmliches

Wettschießen auf den Beschauer veranstalten; viel schamhafter gibt sich dagegen das immerhin verstecktere Treiben

des winzigen Männchens, das sich auf einem der frühesten Stiche des Meisters E. S. (L. 192, Geisberg T. 5) an-

läßlich der »Begegnung der tiburtinischen Sibylle mit dem Kaiser Augustus« vor einem Torbogen des Hintergrundes

an seiner abermals nur dem Kunstfreund bedrohlichen Schießkunst erlustigt. Da der unbedenkliche Armbrustschütze

durch denselben Künstler auf einer »Sebastians-Marter« der mittleren Periode (L. 157, Abb. T. 167) mit einer Ver-

größerung des Maßstabes wiederum in ein seiner Tätigkeit angemesseneres Erdreich verpflanzt wird,3 feiert er dann

auf einem dem genannten Stich für mancherlei Anregung verpflichteten Bilde des Schweizers Hans Fries* noch am

Beginn des XVI. Jahrhunderts fröhliche Urständ.

Entzog sich eine nach ihrem innersten Wesen auf dem Typenvergleich beruhende Untersuchung von Haus aus

der Gefahr, über der Beschäftigung mit der Nebenfigur des Schützen ihr eigenes Ziel allzu weit aus den Augen zu

Abb. 4. Armbrust-Schütze. Getuschte Federzeichnung

130 : 103«*«*) in der Erlanger Universitäts-Bibliothek:

Katalog Bock Nr. 12.

1 Vgl. den mustergültigen Catalogue raisonnc: »Die Handzeichnungen in der Universitätsbibliothek Erlangen«, Frankfurt 1929, Textbd.

N. 6—12, Tafelbd. IV—VII(=»Die Kataloge der Prestel-Gesellschaft«, 1); den Armbrustschützen (Kat. N. 12: »getuschte Feder, 130Xl03*u»<)

hatte vom kultur- und kostümgeschichtlichen Standpunkt bereits A. Schultz in die Literatur eingeführt.

- Nach H. Buchheit (Katalog der »Ausstellung Altmünchener Tafelgemälde des XV. Jahrhunderts im Bayerischen Nationalmuseum«, München

1909, N. 11) und H. Braune (Katalog der kgl. Gemäldegalerie zu Schleißheim?, München 1914, N. 3050) das früheste Werk Gabriel Mälesskirchers,

»eng verwandt mit einer Kreuzigung in der Frauenkirche zu München«; abgebildet bei E. Bassermann-Jordan, Unveröffentlichte Gemälde alter

Meister aus dem Besitz des Bayerischen Staates. Frankfurt a. M. und Leipzig 1910, T. 9 (als »Münchener Schule um 1475« [!]) und K. Glaser, Zwei

Jahrhunderte deutscher Malerei, München 1916, Abb. 48 (als »Bayerischer Meister um 1440«, mit einer doch wohl zu frühen Datierung, s. a. Text

S. 69/70). Die Genealogie des Schützenmotivs findet a. d. a. O. keinerlei Berücksichtigung.

3 Eben diese bei der Winzigkeit des ersterwähnten Figürchens sonst schwer verständliche Selbstwiederholung hat W. Molsdorf, der hiebei

auch aut die Erlanger Zeichnung zu sprechen kommt, zu seiner hypothetischen Rekonstruktion eines im Besitz des Meisters E. S. vorauszusetzenden

Musterbuches geführt: vgl. »Beiträge zur Geschichte und Technik des ältesten Bilddruckes«, VIII, Straßburg 1921, S. 91 f. = Heitz'Studien zur

deutschen Kunstgeschichte, H. 216.

* München, Alte Pinakothek, Katalogl2 (1913) N. 1472c: Das zu demselben Altarwerk gehörende Marienbild N. 1472a trägt das Datum 1501. Die

Beziehung zu dem E. S.-Stich, die übrigens wegen der Häufigkeit der Einzelmotive nicht allzusehr auf die Spitze getrieben werden sollte, nach

W. Wartmann: »Tafelbilder des XV./XVI. Jahrhunderts, 1430—1530, Schweiz und angrenzende Gebiete« im Neujahrsblatt 1922 der Zürcher Kunst-

gesellschaft, S. 21f; vgl. auch die Gegenüberstellung der Abbildungen 32 und 33.

70 —