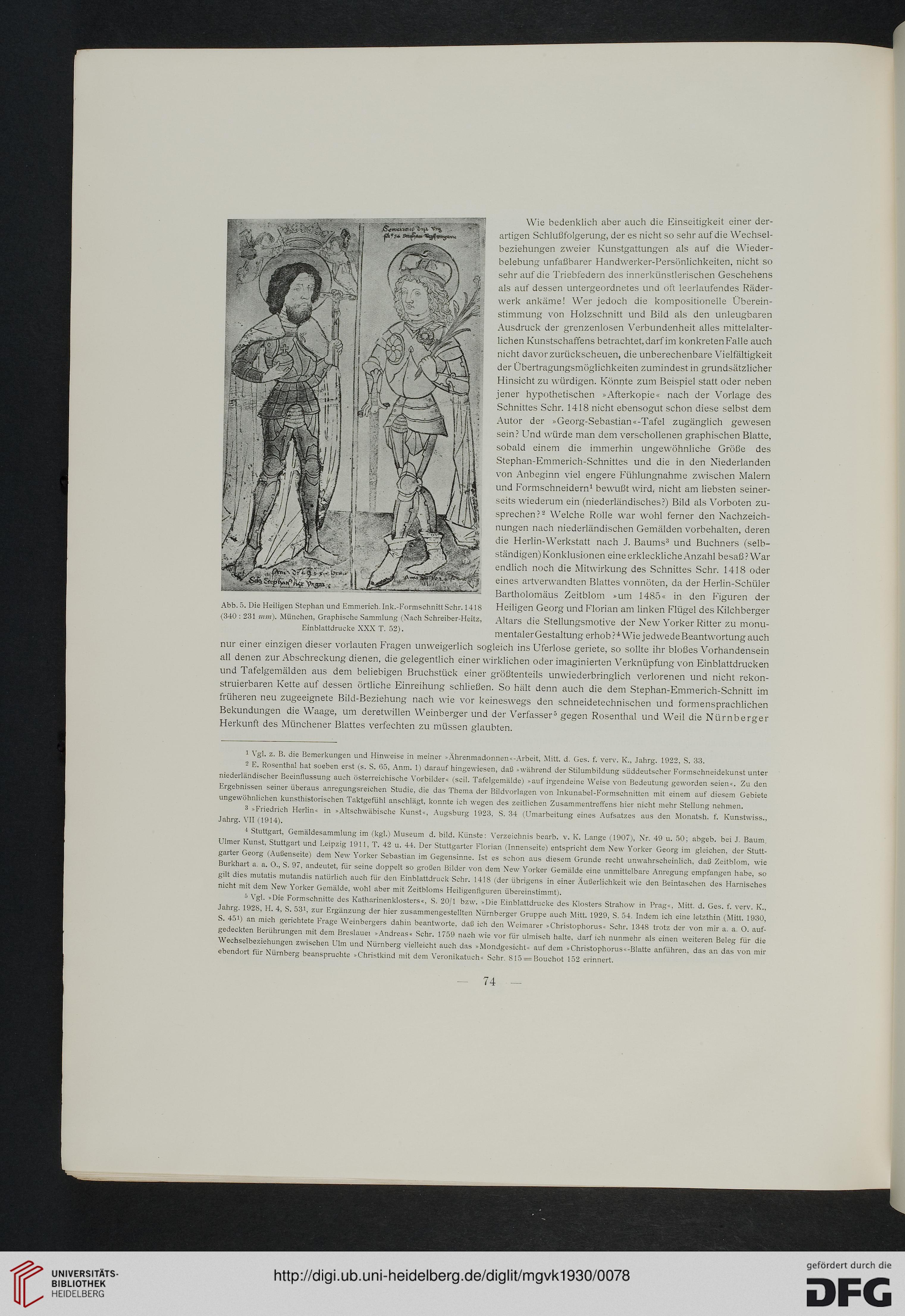

Abb. 5. Die Heiligen Stephan und Emmerich. Ink.-Formschnitt Sehr. 141S

(340 : 231 mm). München, Graphische Sammlung (Nach Schreiber-Heitz.

Einblattdrucke XXX T. 52).

Wie bedenklich aber auch die Einseitigkeit einer der-

artigen Schlußfolgerung, der es nicht so sehr auf die Wechsel-

beziehungen zweier Kunstgattungen als auf die Wieder-

belebung unfaßbarer Handwerker-Persönlichkeiten, nicht so

sehr auf die Triebfedern des innerkünstlerischen Geschehens

als auf dessen untergeordnetes und oft leerlaufendes Räder-

werk ankäme! Wer jedoch die kompositionelle Überein-

stimmung von Holzschnitt und Bild als den unleugbaren

Ausdruck der grenzenlosen Verbundenheit alles mittelalter-

lichen Kunstschaffens betrachtet, darf im konkreten Falle auch

nicht davor zurückscheuen, die unberechenbare Vielfältigkeit

der Übertragungsmöglichkeiten zumindest in grundsätzlicher

Hinsicht zu würdigen. Könnte zum Beispiel statt oder neben

jener hypothetischen »Afterkopie« nach der Vorlage des

Schnittes Sehr. 1418 nicht ebensogut schon diese selbst dem

Autor der »Georg-Sebastian«-Tafel zugänglich gewesen

sein? Und würde man dem verschollenen graphischen Blatte,

sobald einem die immerhin ungewöhnliche Größe des

Stephan-Emmerich-Schnittes und die in den Niederlanden

von Anbeginn viel engere Fühlungnahme zwischen Malern

und Formschneidern1 bewußt wird, nicht am liebsten seiner-

seits wiederum ein (niederländisches?) Bild als Vorboten zu-

sprechen?- Welche Rolle war wohl ferner den Nachzeich-

nungen nach niederländischen Gemälden vorbehalten, deren

die Herlin-Werkstatt nach J. Baums3 und Buchners (selb-

ständigen) Konklusionen eine erkleckliche Anzahl besaß? War

endlich noch die Mitwirkung des Schnittes Sehr. 1418 oder

eines artverwandten Blattes vonnöten, da der Herlin-Schüler

Bartholomäus Zeitblom »um 1485« in den Figuren der

Heiligen Georg und Florian am linken Flügel des Kilchberger

Altars die Stellungsmotive der New Yorker Ritter zu monu-

mentaler Gestaltung erhob?4 Wie jedwede Beantwortung auch

nur einer einzigen dieser vorlauten Fragen unweigerlich sogleich ins Uferlose geriete, so sollte ihr bloßes Vorhandensein

all denen zur Abschreckung dienen, die gelegentlich einer wirklichen oder imaginierten Verknüpfung von Einblattdrucken

und Tafelgemälden aus dem beliebigen Bruchstück einer größtenteils unwiederbringlich verlorenen und nicht rekon-

struierbaren Kette auf dessen örtliche Einreihung schließen. So hält denn auch die dem Stephan-Emmerich-Schnitt im

früheren neu zugeeignete Bild-Beziehung nach wie vor keineswegs den schneidetechnischen und formensprachlichen

Bekundungen die Waage, um deretwillen Weinberger und der Verfasser3 gegen Rosenthal und Weil die Nürnberger

Herkunft des Münchener Blattes verfechten zu müssen glaubten.

1 Vgl. z. B. die Bemerkungen und Hinweise in meiner >Ährenmadonnen.-Arbeit, Mitt d. Ges. f. vew. K., Jahrg. 1922, S. 33.

- E. Rosenthal hat soeben erst (s. S. 65, Anm. 1) darauf hingewiesen, daß »während der Stilumbildung süddeutscher Formschneidekunst unter

niederländischer Beeinflussung auch österreichische Vorbilder, (seil. Tafelgemälde) -auf irgendeine Weise von Bedeutung geworden seien«. Zu den

Ergebnissen seiner überaus anregungsreichen Studie, die das Thema der Bildvorlagen von Inkunabel-Formschnitten mit einem auf diesem Gebiete

ungewöhnlichen kunsthistorischen Taktgefühl anschlägt, konnte ich wegen des zeitlichen Zusammentreffens hier nicht mehr Stellung nehmen.

3 .Friedrich Herlin. in »Altschwäbische Kunst., Augsburg 1923, S. 34 (Umarbeitung eines Aufsatzes aus den Monatsh. f. Kunstwiss..

Jahrg. VII (1914).

1 Stuttgart, Gemäldesammlung im (kgl.) Museum d. bild. Künste: Verzeichnis bearb. v. K. Lange (1907), Nr. 49 u. 50; abgeb. bei J. Baum,

Ulmer Kunst, Stuttgart und Leipzig 1911, T. 42 u. 44. Der Stuttgarter Florian (Innenseite) entspricht dem New Yorker Georg im gleichen, der Stutt-

garter Georg (Außenseite) dem New Yorker Sebastian im Gegensinne. Ist es schon aus diesem Grunde recht unwahrscheinlich, daß Zeitblom, wie

Burkhart a. a. O., S. 97, andeutet, für seine doppelt so großen Bilder von dem New Yorker Gemälde eine unmittelbare Anregung empfangen habe, so

gilt dies mutatis mutandis natürlich auch für den Einblattdruck Sehr. 1418 (der übrigens in einer Äußerlichkeit wie den Beintaschen des Harnisches

nicht mit dem New Yorker Gemälde, wohl aber mit Zeitbloms Heiligenfiguren übereinstimmt).

5 Vgl. »Die Formschnitte des Katharinenklosters«, S. 20/1 bzw. »Die Einblattdrucke des Klosters Strahow in Prag., Mitt. d. Ges. f. verv. K„

Jahrg. 1928, H. 4, S. 531, zur Ergänzung der hier zusammengestellten Nürnberger Gruppe auch Mitt. 1929, S. 54. Indem ich eine letzthin (Mitt. 1930,

S. 451) an mich gerichtete Frage Weinbergers dahin beantworte, daß ich den Weimarer »Christophorus. Sehr. 1348 trotz der von mir a. a. O. auf-

gedeckten Berührungen mit dem Breslauei »Andreas. Sehr. 1759 nach wie vor für ulmisch halte, darf ich nunmehr als einen weiteren Beleg für die

Wechselbeziehungen zwischen Ulm und Nürnberg vielleicht auch das »Mondgesicht, auf dem »Christophorus.-Blatte anführen, das an das von mir

ebendort für Nürnberg beanspruchte »Christkind mit dem Veronikatuch« Sehr. 815 = Bouchot 152 erinnert.

74 -

(340 : 231 mm). München, Graphische Sammlung (Nach Schreiber-Heitz.

Einblattdrucke XXX T. 52).

Wie bedenklich aber auch die Einseitigkeit einer der-

artigen Schlußfolgerung, der es nicht so sehr auf die Wechsel-

beziehungen zweier Kunstgattungen als auf die Wieder-

belebung unfaßbarer Handwerker-Persönlichkeiten, nicht so

sehr auf die Triebfedern des innerkünstlerischen Geschehens

als auf dessen untergeordnetes und oft leerlaufendes Räder-

werk ankäme! Wer jedoch die kompositionelle Überein-

stimmung von Holzschnitt und Bild als den unleugbaren

Ausdruck der grenzenlosen Verbundenheit alles mittelalter-

lichen Kunstschaffens betrachtet, darf im konkreten Falle auch

nicht davor zurückscheuen, die unberechenbare Vielfältigkeit

der Übertragungsmöglichkeiten zumindest in grundsätzlicher

Hinsicht zu würdigen. Könnte zum Beispiel statt oder neben

jener hypothetischen »Afterkopie« nach der Vorlage des

Schnittes Sehr. 1418 nicht ebensogut schon diese selbst dem

Autor der »Georg-Sebastian«-Tafel zugänglich gewesen

sein? Und würde man dem verschollenen graphischen Blatte,

sobald einem die immerhin ungewöhnliche Größe des

Stephan-Emmerich-Schnittes und die in den Niederlanden

von Anbeginn viel engere Fühlungnahme zwischen Malern

und Formschneidern1 bewußt wird, nicht am liebsten seiner-

seits wiederum ein (niederländisches?) Bild als Vorboten zu-

sprechen?- Welche Rolle war wohl ferner den Nachzeich-

nungen nach niederländischen Gemälden vorbehalten, deren

die Herlin-Werkstatt nach J. Baums3 und Buchners (selb-

ständigen) Konklusionen eine erkleckliche Anzahl besaß? War

endlich noch die Mitwirkung des Schnittes Sehr. 1418 oder

eines artverwandten Blattes vonnöten, da der Herlin-Schüler

Bartholomäus Zeitblom »um 1485« in den Figuren der

Heiligen Georg und Florian am linken Flügel des Kilchberger

Altars die Stellungsmotive der New Yorker Ritter zu monu-

mentaler Gestaltung erhob?4 Wie jedwede Beantwortung auch

nur einer einzigen dieser vorlauten Fragen unweigerlich sogleich ins Uferlose geriete, so sollte ihr bloßes Vorhandensein

all denen zur Abschreckung dienen, die gelegentlich einer wirklichen oder imaginierten Verknüpfung von Einblattdrucken

und Tafelgemälden aus dem beliebigen Bruchstück einer größtenteils unwiederbringlich verlorenen und nicht rekon-

struierbaren Kette auf dessen örtliche Einreihung schließen. So hält denn auch die dem Stephan-Emmerich-Schnitt im

früheren neu zugeeignete Bild-Beziehung nach wie vor keineswegs den schneidetechnischen und formensprachlichen

Bekundungen die Waage, um deretwillen Weinberger und der Verfasser3 gegen Rosenthal und Weil die Nürnberger

Herkunft des Münchener Blattes verfechten zu müssen glaubten.

1 Vgl. z. B. die Bemerkungen und Hinweise in meiner >Ährenmadonnen.-Arbeit, Mitt d. Ges. f. vew. K., Jahrg. 1922, S. 33.

- E. Rosenthal hat soeben erst (s. S. 65, Anm. 1) darauf hingewiesen, daß »während der Stilumbildung süddeutscher Formschneidekunst unter

niederländischer Beeinflussung auch österreichische Vorbilder, (seil. Tafelgemälde) -auf irgendeine Weise von Bedeutung geworden seien«. Zu den

Ergebnissen seiner überaus anregungsreichen Studie, die das Thema der Bildvorlagen von Inkunabel-Formschnitten mit einem auf diesem Gebiete

ungewöhnlichen kunsthistorischen Taktgefühl anschlägt, konnte ich wegen des zeitlichen Zusammentreffens hier nicht mehr Stellung nehmen.

3 .Friedrich Herlin. in »Altschwäbische Kunst., Augsburg 1923, S. 34 (Umarbeitung eines Aufsatzes aus den Monatsh. f. Kunstwiss..

Jahrg. VII (1914).

1 Stuttgart, Gemäldesammlung im (kgl.) Museum d. bild. Künste: Verzeichnis bearb. v. K. Lange (1907), Nr. 49 u. 50; abgeb. bei J. Baum,

Ulmer Kunst, Stuttgart und Leipzig 1911, T. 42 u. 44. Der Stuttgarter Florian (Innenseite) entspricht dem New Yorker Georg im gleichen, der Stutt-

garter Georg (Außenseite) dem New Yorker Sebastian im Gegensinne. Ist es schon aus diesem Grunde recht unwahrscheinlich, daß Zeitblom, wie

Burkhart a. a. O., S. 97, andeutet, für seine doppelt so großen Bilder von dem New Yorker Gemälde eine unmittelbare Anregung empfangen habe, so

gilt dies mutatis mutandis natürlich auch für den Einblattdruck Sehr. 1418 (der übrigens in einer Äußerlichkeit wie den Beintaschen des Harnisches

nicht mit dem New Yorker Gemälde, wohl aber mit Zeitbloms Heiligenfiguren übereinstimmt).

5 Vgl. »Die Formschnitte des Katharinenklosters«, S. 20/1 bzw. »Die Einblattdrucke des Klosters Strahow in Prag., Mitt. d. Ges. f. verv. K„

Jahrg. 1928, H. 4, S. 531, zur Ergänzung der hier zusammengestellten Nürnberger Gruppe auch Mitt. 1929, S. 54. Indem ich eine letzthin (Mitt. 1930,

S. 451) an mich gerichtete Frage Weinbergers dahin beantworte, daß ich den Weimarer »Christophorus. Sehr. 1348 trotz der von mir a. a. O. auf-

gedeckten Berührungen mit dem Breslauei »Andreas. Sehr. 1759 nach wie vor für ulmisch halte, darf ich nunmehr als einen weiteren Beleg für die

Wechselbeziehungen zwischen Ulm und Nürnberg vielleicht auch das »Mondgesicht, auf dem »Christophorus.-Blatte anführen, das an das von mir

ebendort für Nürnberg beanspruchte »Christkind mit dem Veronikatuch« Sehr. 815 = Bouchot 152 erinnert.

74 -