Festungen und befestigte Linien des 17. und 18. Jahrhunderts am Oberrhein 87

Ende Oktober 1697 war die rund 86 km lange befestigte Linie vom Neckar bis zur Na-

gold fertig. Trotzdem ruhte der Markgraf nicht: auch nach dem Rijswijker Frieden

(30. Oktober 1697) ließ er die Arbeiten an den Werken noch fortsetzen.

Über die Anlage und Baudetails sind wir bestens informiert. Zwei verschiedene

strategische Gesichtspunkte sind hier je nach Geländebeschaffenheit und militä-

rischem Zweck verwirklicht worden. So ist der nördliche Teil der Linie zwischen

Neckargemünd und der Ravensburg, der durch die sumpfige Elsenzniederung einer-

seits und durch die starken Zentren wie Ravensburg, Eppingen, Richen, Steinsberg

und Sinsheim andererseits von sich aus schon genügend gesichert war, nur mit

wenigen festen Stützpunkten besetzt. Der südlich anschließende Teil dagegen, der

von Natur aus schwächer war, ist mit einer dichten Reihe von Stützpunkten versehen

worden. Das gilt natürlich vor allem auch für die Taleingänge (Nagold, Enz). Das

Normalprofil der Linie bestand aus folgenden Details:

1) einem etwa 100 Schritt breiten, dichten Verhau (Verhack). Hier wurde zwischen „na-

türlichem” Verhack, das in waldigen Gegenden schnell durch Gesträuch und Geäst

zu erstellen war, und „geschlepptem” Verhack, also dem in waldarmen Gebieten z.T.

mühselig herbeigeschafften Material, unterschieden.

2) einem durchgehenden, sogenannten „simplen” Graben, dessen Anlage der Baron

d’Ogilvy im Dezember 1698 durchgesetzt hatte. Er war steil geböscht, etwa 5 m tief

und hatte eine untere Breite von etwa 2 m und eine obere Breite von etwa 5 m;

3) dem Wall von etwa 3 - 4 m Höhe. Er bestand aus dem Grabenaushub und war oben

mit einer Brustwehr versehen. An waldfreien Stellen, wo das Verhack schwächer und

dünner war, schützte man den Wall zusätzlich mit schräg nach vorn eingerammten

Palisaden.

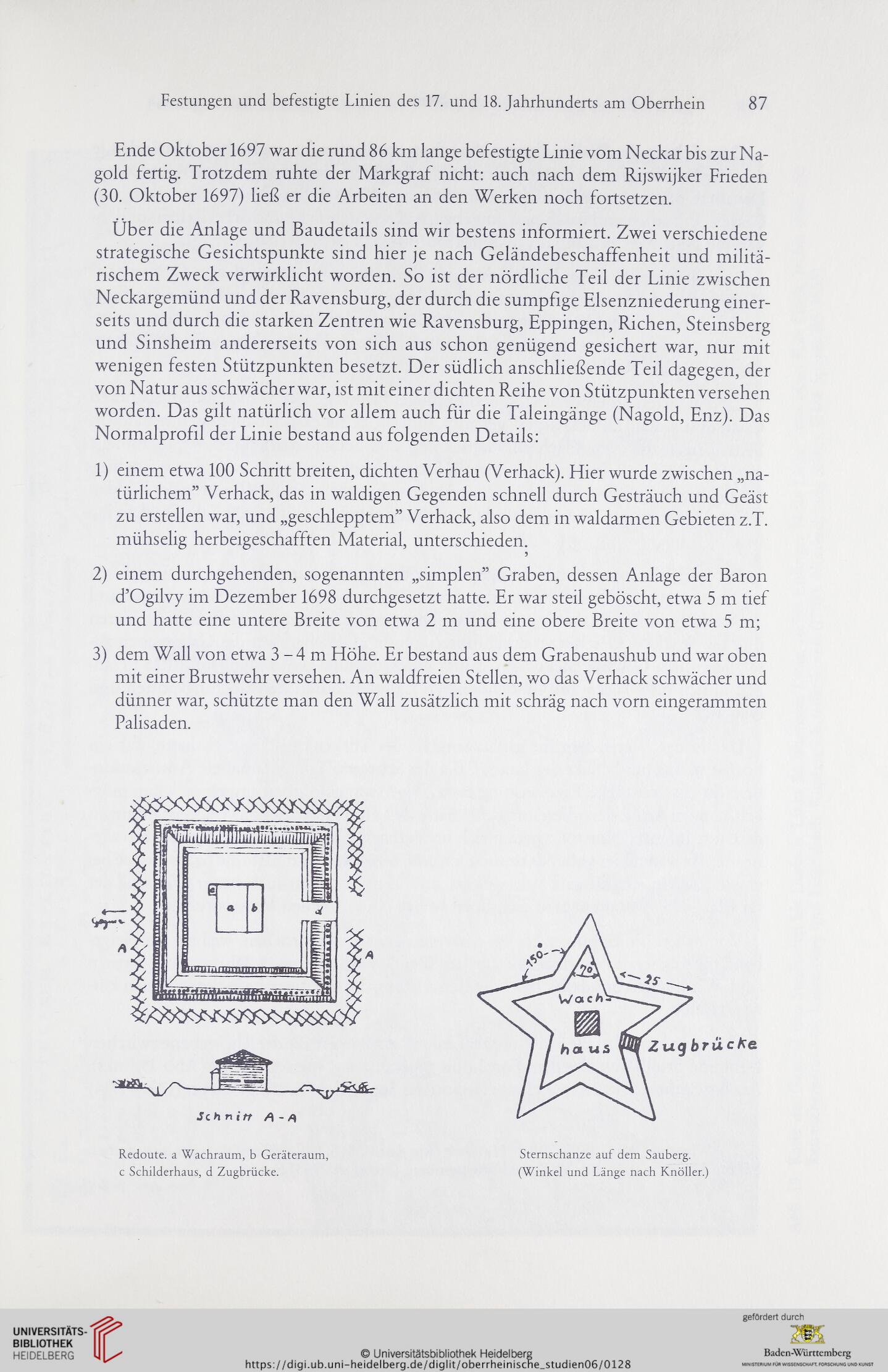

Redoute. a Wachraum, b Geräteraum,

c Schilderhaus, d Zugbrücke.

Sternschanze auf dem Sauberg.

(Winkel und Länge nach Knöller.)

Ende Oktober 1697 war die rund 86 km lange befestigte Linie vom Neckar bis zur Na-

gold fertig. Trotzdem ruhte der Markgraf nicht: auch nach dem Rijswijker Frieden

(30. Oktober 1697) ließ er die Arbeiten an den Werken noch fortsetzen.

Über die Anlage und Baudetails sind wir bestens informiert. Zwei verschiedene

strategische Gesichtspunkte sind hier je nach Geländebeschaffenheit und militä-

rischem Zweck verwirklicht worden. So ist der nördliche Teil der Linie zwischen

Neckargemünd und der Ravensburg, der durch die sumpfige Elsenzniederung einer-

seits und durch die starken Zentren wie Ravensburg, Eppingen, Richen, Steinsberg

und Sinsheim andererseits von sich aus schon genügend gesichert war, nur mit

wenigen festen Stützpunkten besetzt. Der südlich anschließende Teil dagegen, der

von Natur aus schwächer war, ist mit einer dichten Reihe von Stützpunkten versehen

worden. Das gilt natürlich vor allem auch für die Taleingänge (Nagold, Enz). Das

Normalprofil der Linie bestand aus folgenden Details:

1) einem etwa 100 Schritt breiten, dichten Verhau (Verhack). Hier wurde zwischen „na-

türlichem” Verhack, das in waldigen Gegenden schnell durch Gesträuch und Geäst

zu erstellen war, und „geschlepptem” Verhack, also dem in waldarmen Gebieten z.T.

mühselig herbeigeschafften Material, unterschieden.

2) einem durchgehenden, sogenannten „simplen” Graben, dessen Anlage der Baron

d’Ogilvy im Dezember 1698 durchgesetzt hatte. Er war steil geböscht, etwa 5 m tief

und hatte eine untere Breite von etwa 2 m und eine obere Breite von etwa 5 m;

3) dem Wall von etwa 3 - 4 m Höhe. Er bestand aus dem Grabenaushub und war oben

mit einer Brustwehr versehen. An waldfreien Stellen, wo das Verhack schwächer und

dünner war, schützte man den Wall zusätzlich mit schräg nach vorn eingerammten

Palisaden.

Redoute. a Wachraum, b Geräteraum,

c Schilderhaus, d Zugbrücke.

Sternschanze auf dem Sauberg.

(Winkel und Länge nach Knöller.)