hundert erhalten. Wie die Werke des Schöpfers der Medaille, des Vittore Pisano, waren die

wertvollsten Stücke nicht geprägt sondern gegossen, und die geprägten Medaillen kamen ihnen so

nahe, wie die Technik es zulässt. Der Medaillenguss hatte also wieder wie einst die Führung erlangt.

Das war ein immenser Fortschritt. Denn die Medaille war in unserm Jahrhundert gleich

dem Kupferstich der technischen Routine verfallen. Der Medailleur hatte den sogenannten Me-

daillenstil ausgebildet mit seiner starren leblosen mechanischen Behandlung des Reliefs, das sich

hart von dem spiegelblanken Grunde abhob, der peinlich exakten Ausführung einer ungewöhnlich

geschmacklosen Buchdruckerschrift, in .der absolut nichts daran erinnerte, dass sie von Menschen-

hand, geschweige von Künstlerhand hergestellt war, dem hohen Rand, der die Darstellung einengte

und die Fläche klein machte durch die starke Betonung der Grenze.

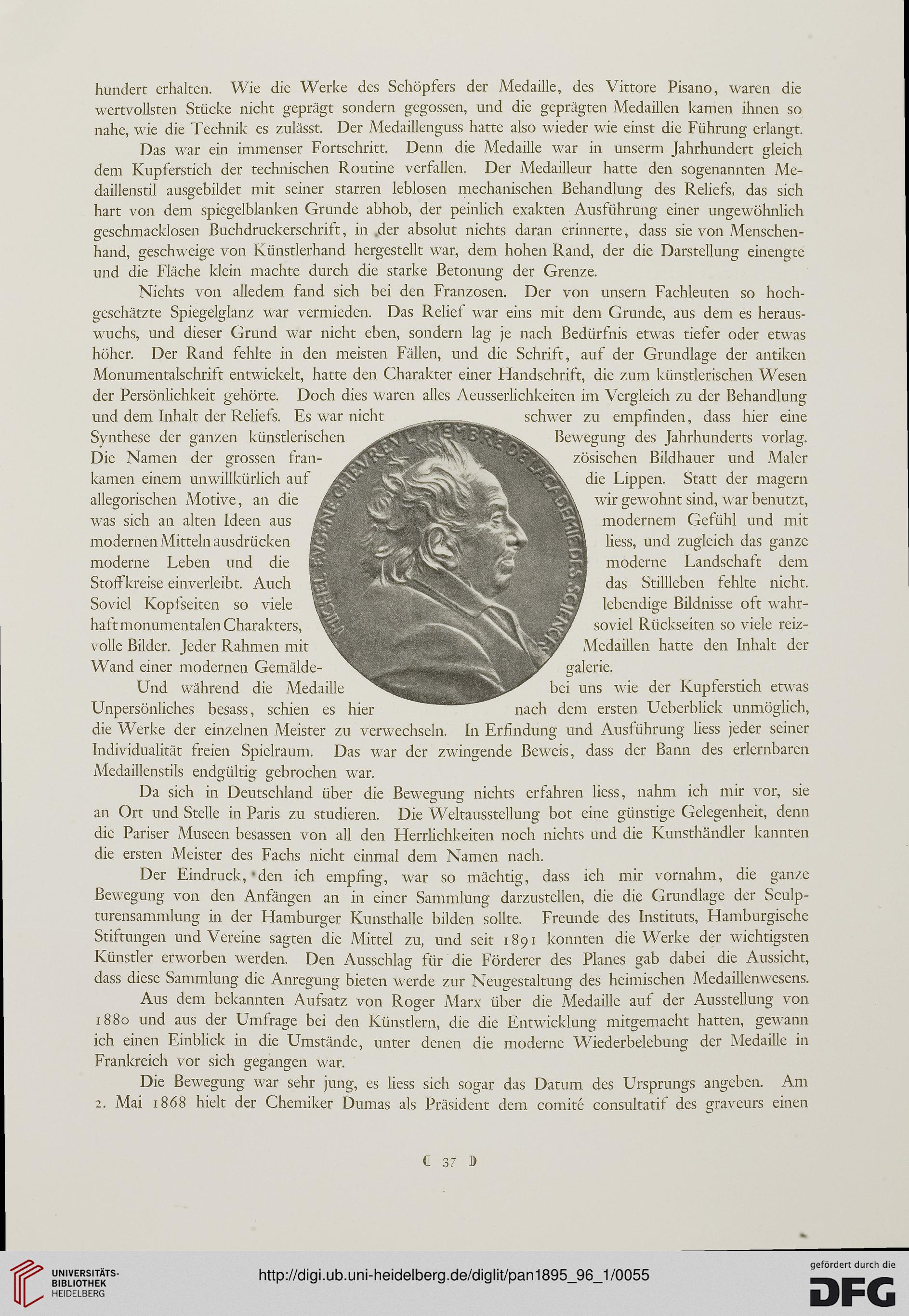

Nichts von alledem fand sich bei den Franzosen. Der von unsern Fachleuten so hoch-

geschätzte Spiegelglanz war vermieden. Das Relief war eins mit dem Grunde, aus dem es heraus-

wuchs, und dieser Grund war nicht eben, sondern lag je nach Bedürfnis etwas tiefer oder etwas

höher. Der Rand fehlte in den meisten Fällen, und die Schrift, auf der Grundlage der antiken

Monumentalschrift entwickelt, hatte den Charakter einer Handschrift, die zum künstlerischen Wesen

der Persönlichkeit gehörte. Doch dies waren alles Aeusserlichkeiten im Vergleich zu der Behandlung

und dem Inhalt der Reliefs. Es war nicht _ schwer zu empfinden, dass hier eine

Synthese der ganzen künstlerischen rfSk 1^^^ Bewegung des Jahrhunderts vorlag.

Die Namen der "-rossen fran- j^SSm ^wC^ alikx zösischen Bildhauer und Maler

kamen einem unwillkürlich auf AR S^r^sS^i, g^ die Lippen. Statt der magern

allegorischen Motive, an die JR 5k wir gewohnt sind, war benutzt,

was sich an alten Ideen aus M 1^0 *| modernem Gefühl und mit

modernen Mitteln ausdrücken J| IPvl JjjffsJ jJB Hess, und zugleich das ganze

moderne Leben und die g 1$mm§«| flj m°derne Landschaft dem

Stoff kreise einverleibt. Auch «j B2 m das Stillleben fehlte nicht.

Soviel Kopfseiten so viele *| W lebendige Bildnisse oft wahr-

haft monumentalen Charakters, in «™ Sf soviel Rückseiten so viele reiz-

volle Bilder. Jeder Rahmen mit ^B §p Medaillen hatte den Inhalt der

Wand einer modernen Gemälde- ^B W? «jalerie.

Und während die Medaille '^v;; '.--"' bei uns wlt der Kupferstich etwas

Unpersönliches besass, schien es hier nach dem ersten Ueberblick unmöglich,

die Werke der einzelnen Meister zu verwechseln. In Erfindung und Ausführung liess jeder seiner

Individualität freien Spielraum. Das war der zwingende Beweis, dass der Bann des erlernbaren

Medaillenstils endgültig gebrochen war.

Da sich in Deutschland über die Bewegung nichts erfahren liess, nahm ich mir vor, sie

an Ort und Stelle in Paris zu studieren. Die Weltausstellung bot eine günstige Gelegenheit, denn

die Pariser Museen besassen von all den Herrlichkeiten noch nichts und die Kunsthändler kannten

die ersten Meister des Fachs nicht einmal dem Namen nach.

Der Eindruck, 'den ich empfing, war so mächtig, dass ich mir vornahm, die ganze

Bewegung von den Anfängen an in einer Sammlung darzustellen, die die Grundlage der Sculp-

turensammlung in der Hamburger Kunsthalle bilden sollte. Freunde des Instituts, Hamburgische

Stiftungen und Vereine sagten die Mittel zu, und seit 1891 konnten die Werke der wichtigsten

Künstler erworben werden. Den Ausschlag für die Förderer des Planes gab dabei die Aussicht,

dass diese Sammlung die Anregung bieten werde zur Neugestaltung des heimischen Medaillenwesens.

Aus dem bekannten Aufsatz von Roger Marx über die Medaille auf der Ausstellung von

1880 und aus der Umfrage bei den Künstlern, die die Entwicklung mitgemacht hatten, gewann

ich einen Einblick in die Umstände, unter denen die moderne Wiederbelebung der Medaille in

Frankreich vor sich gegangen war.

Die Bewegung war sehr jung, es liess sich sogar das Datum des Ursprungs angeben. Am

2. Mai 1868 hielt der Chemiker Dumas als Präsident dem comite consultatif des graveurs einen

C 37 ö

wertvollsten Stücke nicht geprägt sondern gegossen, und die geprägten Medaillen kamen ihnen so

nahe, wie die Technik es zulässt. Der Medaillenguss hatte also wieder wie einst die Führung erlangt.

Das war ein immenser Fortschritt. Denn die Medaille war in unserm Jahrhundert gleich

dem Kupferstich der technischen Routine verfallen. Der Medailleur hatte den sogenannten Me-

daillenstil ausgebildet mit seiner starren leblosen mechanischen Behandlung des Reliefs, das sich

hart von dem spiegelblanken Grunde abhob, der peinlich exakten Ausführung einer ungewöhnlich

geschmacklosen Buchdruckerschrift, in .der absolut nichts daran erinnerte, dass sie von Menschen-

hand, geschweige von Künstlerhand hergestellt war, dem hohen Rand, der die Darstellung einengte

und die Fläche klein machte durch die starke Betonung der Grenze.

Nichts von alledem fand sich bei den Franzosen. Der von unsern Fachleuten so hoch-

geschätzte Spiegelglanz war vermieden. Das Relief war eins mit dem Grunde, aus dem es heraus-

wuchs, und dieser Grund war nicht eben, sondern lag je nach Bedürfnis etwas tiefer oder etwas

höher. Der Rand fehlte in den meisten Fällen, und die Schrift, auf der Grundlage der antiken

Monumentalschrift entwickelt, hatte den Charakter einer Handschrift, die zum künstlerischen Wesen

der Persönlichkeit gehörte. Doch dies waren alles Aeusserlichkeiten im Vergleich zu der Behandlung

und dem Inhalt der Reliefs. Es war nicht _ schwer zu empfinden, dass hier eine

Synthese der ganzen künstlerischen rfSk 1^^^ Bewegung des Jahrhunderts vorlag.

Die Namen der "-rossen fran- j^SSm ^wC^ alikx zösischen Bildhauer und Maler

kamen einem unwillkürlich auf AR S^r^sS^i, g^ die Lippen. Statt der magern

allegorischen Motive, an die JR 5k wir gewohnt sind, war benutzt,

was sich an alten Ideen aus M 1^0 *| modernem Gefühl und mit

modernen Mitteln ausdrücken J| IPvl JjjffsJ jJB Hess, und zugleich das ganze

moderne Leben und die g 1$mm§«| flj m°derne Landschaft dem

Stoff kreise einverleibt. Auch «j B2 m das Stillleben fehlte nicht.

Soviel Kopfseiten so viele *| W lebendige Bildnisse oft wahr-

haft monumentalen Charakters, in «™ Sf soviel Rückseiten so viele reiz-

volle Bilder. Jeder Rahmen mit ^B §p Medaillen hatte den Inhalt der

Wand einer modernen Gemälde- ^B W? «jalerie.

Und während die Medaille '^v;; '.--"' bei uns wlt der Kupferstich etwas

Unpersönliches besass, schien es hier nach dem ersten Ueberblick unmöglich,

die Werke der einzelnen Meister zu verwechseln. In Erfindung und Ausführung liess jeder seiner

Individualität freien Spielraum. Das war der zwingende Beweis, dass der Bann des erlernbaren

Medaillenstils endgültig gebrochen war.

Da sich in Deutschland über die Bewegung nichts erfahren liess, nahm ich mir vor, sie

an Ort und Stelle in Paris zu studieren. Die Weltausstellung bot eine günstige Gelegenheit, denn

die Pariser Museen besassen von all den Herrlichkeiten noch nichts und die Kunsthändler kannten

die ersten Meister des Fachs nicht einmal dem Namen nach.

Der Eindruck, 'den ich empfing, war so mächtig, dass ich mir vornahm, die ganze

Bewegung von den Anfängen an in einer Sammlung darzustellen, die die Grundlage der Sculp-

turensammlung in der Hamburger Kunsthalle bilden sollte. Freunde des Instituts, Hamburgische

Stiftungen und Vereine sagten die Mittel zu, und seit 1891 konnten die Werke der wichtigsten

Künstler erworben werden. Den Ausschlag für die Förderer des Planes gab dabei die Aussicht,

dass diese Sammlung die Anregung bieten werde zur Neugestaltung des heimischen Medaillenwesens.

Aus dem bekannten Aufsatz von Roger Marx über die Medaille auf der Ausstellung von

1880 und aus der Umfrage bei den Künstlern, die die Entwicklung mitgemacht hatten, gewann

ich einen Einblick in die Umstände, unter denen die moderne Wiederbelebung der Medaille in

Frankreich vor sich gegangen war.

Die Bewegung war sehr jung, es liess sich sogar das Datum des Ursprungs angeben. Am

2. Mai 1868 hielt der Chemiker Dumas als Präsident dem comite consultatif des graveurs einen

C 37 ö