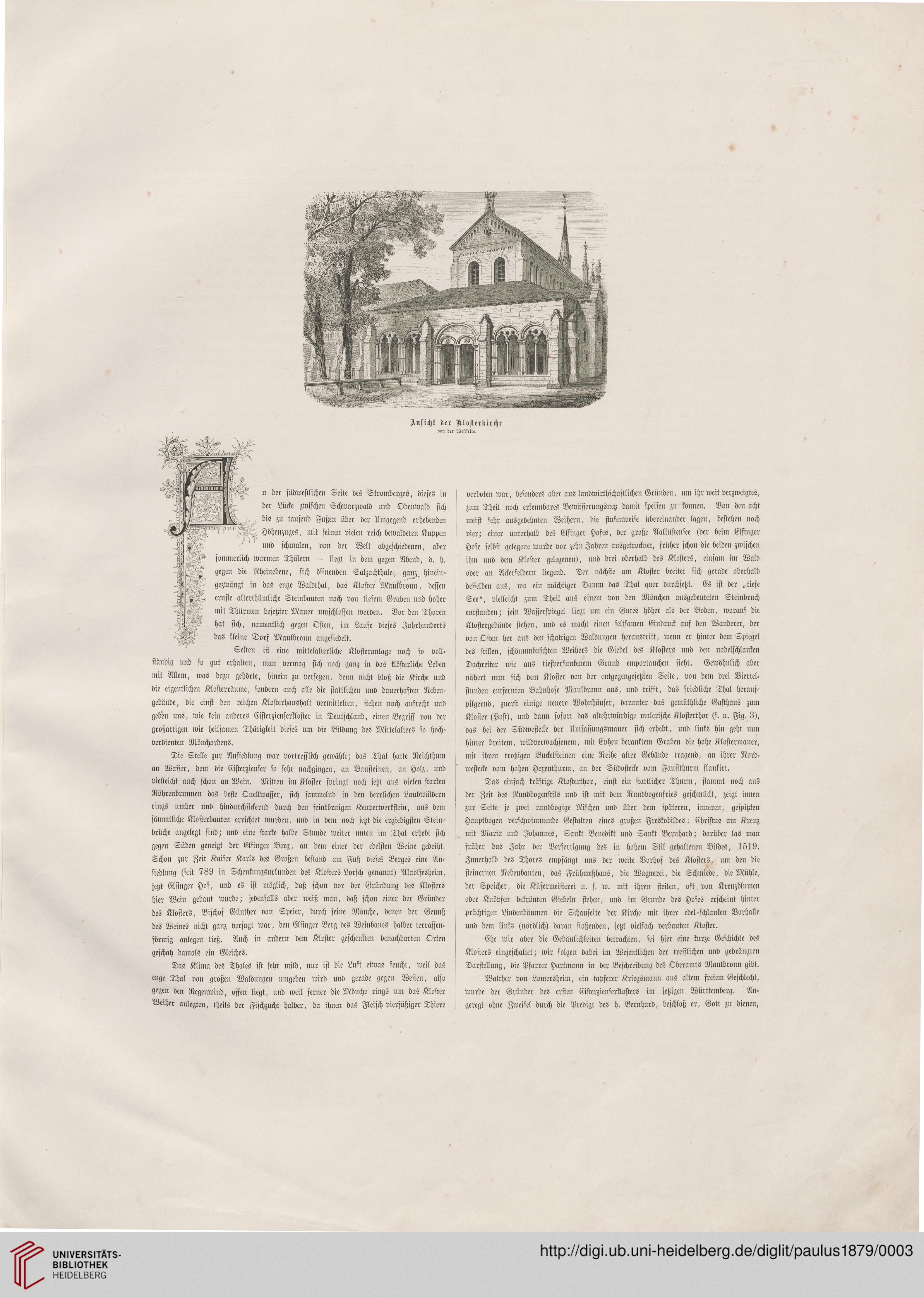

Ansicht dcr Klosterlrirche

von der Westseite.

n der südwestlichen Seite des Stromberges, dieses in

der Lücke zwischen Schwarzwald und Odenwald sich

bis zu tausend Fußen über der Umgegend erhebenden

. Höhenzuges, mit seinen vielen reich bewaldeten Kuppen

und schmalen, von der Welt abgeschiedenen, aber

sommerlich warmen Thälern — liegt in dem gegen Abend, d. h.

gegen die Rheinebene, sich öffnenden Salzachthale , ganz. hinein-

gezwängt in das enge Waldthal, das Kloster Maulbronn, dessen

ernste alterthümliche Steinbauten uoch vou tiefem Graben und hoher

mit Thürmen besetzter Mauer umschlossen werden. Vor den Thoren

hat sich, namentlich gegen Osten, im Lanfe dieses Jahrhunderts

das kleine Dorf Maulbronn angesiedelt.

Selten ist eine mittelalterliche Klosteranlage noch so voll-

ständig und so gut erhalten, man vermag sich noch ganz in das klösterliche Leben

mit Allem, was dazu gehörte, hinein zu versetzen, denn nicht bloß die Kirche und

die eigentlichen Klosterräume, sonderu auch alle die stattlichen und dauerhaften Neben-

gebäude, die einst den reichen Klosterhaushalt vermittelten, stehen uoch aufrecht und

geben uns, wie kein anderes Cisterzienserkloster in Deutschland, einen Begriff von der

großartigen wie heilsamen Thätigkeit dieses um die Bilduug des Mittelalters so hoch-

verdienteu Mönchordeus.

Die Stelle zur Ansiedlung war vortrefflrch gewählt; das Thal hatte Reichthum

an Wasser, dem die Cisterzienser so sehr nachgingen, an Bausteinen, an Holz, und

vielleicht auch schon an Wein. Mitten im Kloster springt noch jetzt aus vielen starken

Röhrenbrunnen das beste Ouellwasser, sich sammelnd in den herrlichen Laubwüldern

rings umher und hindurchsickernd durch den feinkörnigen Keuperwerkstein, aus dem

sämmtliche Klosterbauten errichtet wurden, und in dem noch jetzt die ergiebigsten Stein-

brüche angelegt sind; und eine starke halbe Stunde weiter unten im Thal erhebt sich

gegen Süden geneigt der Elfinger Berg, an dem einer der edelsten Weine gedeiht.

Schon zur Zeit Kaiser Karls des Großen bestand am Fuß dieses Berges eiue An-

siedlung (seit 789 in Schenkungsurkunden des Klosters Lorsch geuannt) Alaolfesheim,

jetzt Elfinger Hof, und es ist möglich, daß schon vor der Gründung des Klosters

hier Wein gebaut wurde; jedenfalls aber weiß man, daß schon einer der Gründer

des Klosters, Bischof Günther von Speier, durch seiue Mönche, denen der Genuß

des Weines nicht ganz versagt war, den Elfinger Berg des Weinbaues halber terrassen-

förmig anlegen ließ. Auch in andern dem Kloster geschenkten benachbarten Orten

geschah damals ein Gleiches.

Das Klima des Thales ist sehr mild, nur ist die Luft etwas feucht, weil das

enge Thal von großen Waldungen umgeben wird und gerade gegen Westen, also

gegen den Regenwind, offen liegt, und weil ferner die Mönche rings um das Kloster

Weiher anlegten, theils der Fischzucht halber, da ihnen das Fleisch vierfüßiger Thiere

verboten war, besonders aber aus landwirthschaftlichen Gründen, um ihr weit verzweigtes,

zum Theil noch erkennbares Bewässerungsnetz damit speisen zu könuen. Von den acht

meist sehr ausgedehnten Weihern, die stufenweise übereinander lagen, bestehen noch

vier; einer unterhalb des Elfinger Hofes, der große Aalküstensee (der beim Elfinger

Hofe selbst gelegene wurde vor zehn Jahren ausgetrocknet, früher schon die beiden zwischen

ihm und dem Kloster gelegenen), und drei oberhalb des Klosters, einsam im Wald

oder an Ackerfeldern liegend. Der nächste am Kloster breitet sich gerade oberhalb

desselben aus, wo ein müchtiger Damm das Thal quer durchsetzt. Es ist der „tiefe

See", vielleicht zum Theil aus einem von den Mönchen ausgebeuteten Steinbruch

entstanden; sein Wasserspiegel liegt um ein Gutes höher als der Boden, worauf die

Klostergebäude stehen, und es macht einen seltsamen Eindruck auf den Wauderer, der

von Osten her ans den schattigen Waldungen heraustritt, wenn er hiuter dem Spiegel

des stillen, schönumbuschten Weihers die Giebel des Klosters und den nadelschlanken

Dachreiter wie aus tiefversuukeuem Grund emportauchen sieht. Gewöhulich aber

uühert man sich dem Kloster von der entgegeugesetzten Seite, von dem drei Viertel-

stunden entfernten Bahnhofe Maulbronn aus, und trifft, das friedliche Thal herauf-

pilgernd, zuerst einige neuere Wohuhüuser, darunter das gemüthliche Gasthaus zum

Kloster (Post), und dann sofort das altehrwürdige malerische Klosterthor (s. u. Fig. 3),

das bei der Südwestecke der Umfassungsmauer sich erhebt, und links hin geht nun

hinter breitem, wildverwachsenem, mit Epheu beranktcm Graben die hohe Klostermauer,

mit ihren trotzigen Buckelsteinen eine Reihe alter Gebäude tragend, an ihrer Nord-

westecke vom hohen Hexenthurm, an der Südostecke vom Faustthurm flankirt.

Das einfach kräftige Klosterthor, einst ein stattlicher Thurm, stammt noch aus

der Zeit des Rundbogenstils uud ist nnt dem Rnndbogenfries geschmückt, zeigt innen

zur Seite je zwei rundbogige Nischen und über dem spüteren, inneren, gespitzten

Hauptbogen verschwimmende Gestalten eines großen Freskobildes: Christus am Kreuz

mit Maria und Johannes, Sankt Benedikt und Sankt Bernhard; darüber las man

früher das Jahr der Verfertignng des in hohem Stil gehaltenen Bildes, 1519.

Jnnerhalb des Thores empfängt uns der weite Vorhof des Klosters, um deu die

steinernen Nebenbauten, das Frühmeßhaus, die Wagnerei, die Schmiede, die Mühle,

der Speicher, die Küfermeisterei u. s. w. mit ihreu steilen, oft von Kreuzblumen

oder Knöpfen bekrönten Giebeln stehen, und im Grunde des Hofes erscheint hinter

prächtigen Liudenbäumen die Schauseite der Kirche mit ihrer edel-schlanken Vorhalle

und dem links (nördlich) daran stoßenden, jetzt vielfach verbauten Kloster.

Ehe wir aber die Gebäulichkeiten betrachten, sei hier eine kurze Geschichte des

Klosters eingeschaltet; wir folgen dabei im Wesentlichen der trefflicheu und gedrängten

Darstellung, die Pfarrer Hartmann in der Beschreibung des Oberamts Maulbroim gibt.

Walther von Lomersheim, ein tapferer Kriegsmann aus altem freiem Geschlecht,

wurde der Gründer des ersten Cisterzienserklosters im jetzigen Württemberg. An-

geregt ohne Zweisel durch die Predigt des h. Bernhard, beschloß er, Gott zu dienen,