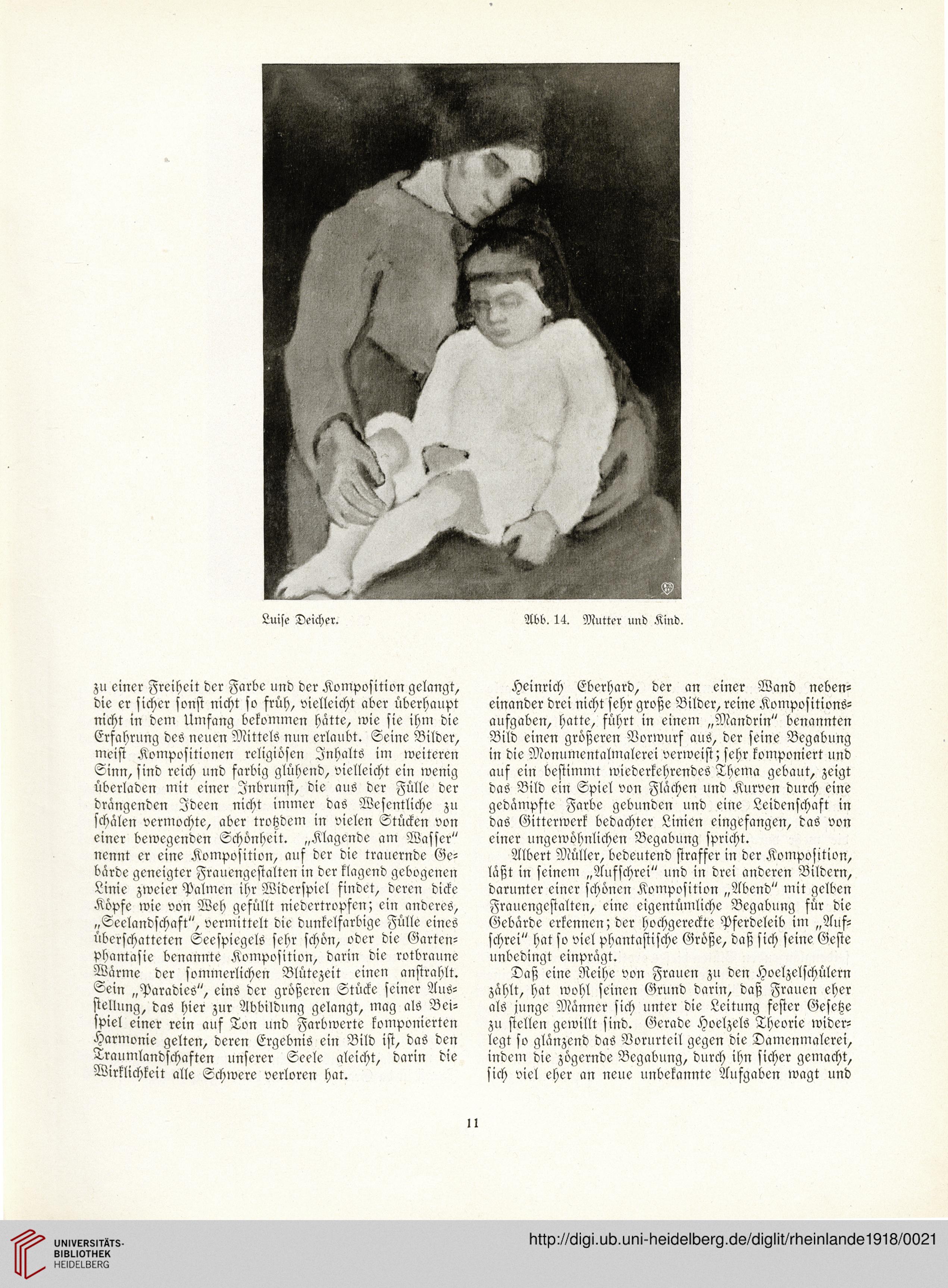

Lmse Deicher.

Abb. 14. Mutter und Kind.

zu einer Freiheit der Farbe und der Kompositwn gelangt,

die er sicher sonst nicht so früh, vielleicht aber überhaupt

nicht in dem Umsang bekommen hätte, wie sie ihm die

Erfahrung des neuen Mittels nun erlaubt. Seine Bilder,

meist Kompositionen religiösen Jnhalts im weiteren

Sinn, sind reich und farbig glühend, vielleicht ein wenig

überladen mit einer Jnbrunst, die aus der Fülle der

drangenden Jdeen nicht immer das Wesentliche zu

schälen vermochte, aber trotzdem in vielen Stücken von

einer bewegenden Schönheit. „Klagende am Wasser"

nennt er eine Komposition, auf der die trauernde Ge-

bärde geneigter Frauengestalten in der klagend gebogenen

Linie zweier Palmen ihr Widerspiel findet, deren dicke

Köpfe wie von Weh gefüllt niedertropfen; ein anderes,

„Seelandschaft", vermittelt die dunkelfarbige Fülle eines

überschatteten Seespiegels sehr schön, oder die Garten-

Phantasie benannte Komposition, darin die rotbraune

Wärme der sommerlichen Blütezeit einen anstrahlt.

Sein „Paradies", eins der größeren Stücke seiner Aus-

stellung, das hier zur Abbildung gelangt, mag als Bei-

spiel einer rein auf Ton und Farbwerte komponierten

Harmonie gelten, deren Ergebnis ein Bild ist, das den

Traumlandschaften unserer Seele aleicht, darin die

Wirklichkeit alle Schwere verloren hat.

Heinrich Eberhard, der an einer Wand neben-

einander drei nicht sehr große Bilder, reine Kompositions-

aufgaben, hatte, führt in einem „Mandrin" benannten

Bild einen größeren Vorwurf aus, der seine Begabung

in die Monunientalnmlerei verweist; sehr komponiert und

auf ein bestimmt wiederkehrendes Thema gebaut, zeigt

das Bild ein Spiel von Flächcn und Kurven durch eine

gedämpfte Farbe gebunden und eine Leidenschaft in

das Gitterwerk bedachter Linien eingefangen, das von

einer ungewöhnlichen Begabung spricht.

Albert Müller, bedeutend straffer in der Komposition,

läßt in seinem „Aufschrei" und in drei anderen Bildern,

darunter einer schönen Komposition „Abend" mit gelben

Frauengestaltcn, eine eigentümliche Begabung für die

Gebärde erkennen; der hochgereckte Pferdeleib im „Auf-

schrei" hat so viel phantastische Größe, daß sich seine Geste

unbedingt einprägt.

Daß eine Reihe von Frauen zu den Hoelzelschülern

zählt, hat wohl seinen Grund darin, daß Frauen eher

als junge Männer sich unter die Leitung fester Gesetze

zu stellen gewillt sind. Gerade Hoelzels Theorie wider-

legt so glänzend das Vorurteil gegen die Damenmalerei,

indem die zögernde Begabung, durch ihn sicher gemacht,

sich viel eher an neue unbekannte Aufgaben wagt und

il

Abb. 14. Mutter und Kind.

zu einer Freiheit der Farbe und der Kompositwn gelangt,

die er sicher sonst nicht so früh, vielleicht aber überhaupt

nicht in dem Umsang bekommen hätte, wie sie ihm die

Erfahrung des neuen Mittels nun erlaubt. Seine Bilder,

meist Kompositionen religiösen Jnhalts im weiteren

Sinn, sind reich und farbig glühend, vielleicht ein wenig

überladen mit einer Jnbrunst, die aus der Fülle der

drangenden Jdeen nicht immer das Wesentliche zu

schälen vermochte, aber trotzdem in vielen Stücken von

einer bewegenden Schönheit. „Klagende am Wasser"

nennt er eine Komposition, auf der die trauernde Ge-

bärde geneigter Frauengestalten in der klagend gebogenen

Linie zweier Palmen ihr Widerspiel findet, deren dicke

Köpfe wie von Weh gefüllt niedertropfen; ein anderes,

„Seelandschaft", vermittelt die dunkelfarbige Fülle eines

überschatteten Seespiegels sehr schön, oder die Garten-

Phantasie benannte Komposition, darin die rotbraune

Wärme der sommerlichen Blütezeit einen anstrahlt.

Sein „Paradies", eins der größeren Stücke seiner Aus-

stellung, das hier zur Abbildung gelangt, mag als Bei-

spiel einer rein auf Ton und Farbwerte komponierten

Harmonie gelten, deren Ergebnis ein Bild ist, das den

Traumlandschaften unserer Seele aleicht, darin die

Wirklichkeit alle Schwere verloren hat.

Heinrich Eberhard, der an einer Wand neben-

einander drei nicht sehr große Bilder, reine Kompositions-

aufgaben, hatte, führt in einem „Mandrin" benannten

Bild einen größeren Vorwurf aus, der seine Begabung

in die Monunientalnmlerei verweist; sehr komponiert und

auf ein bestimmt wiederkehrendes Thema gebaut, zeigt

das Bild ein Spiel von Flächcn und Kurven durch eine

gedämpfte Farbe gebunden und eine Leidenschaft in

das Gitterwerk bedachter Linien eingefangen, das von

einer ungewöhnlichen Begabung spricht.

Albert Müller, bedeutend straffer in der Komposition,

läßt in seinem „Aufschrei" und in drei anderen Bildern,

darunter einer schönen Komposition „Abend" mit gelben

Frauengestaltcn, eine eigentümliche Begabung für die

Gebärde erkennen; der hochgereckte Pferdeleib im „Auf-

schrei" hat so viel phantastische Größe, daß sich seine Geste

unbedingt einprägt.

Daß eine Reihe von Frauen zu den Hoelzelschülern

zählt, hat wohl seinen Grund darin, daß Frauen eher

als junge Männer sich unter die Leitung fester Gesetze

zu stellen gewillt sind. Gerade Hoelzels Theorie wider-

legt so glänzend das Vorurteil gegen die Damenmalerei,

indem die zögernde Begabung, durch ihn sicher gemacht,

sich viel eher an neue unbekannte Aufgaben wagt und

il