Hemrich Campendonk.

drückt, wählt Nolde den weiteren Weg über das Objekt,

das bei Kandinsky ausgeschaltet isi. Kandinsky ist eine

asketische, Nolde eine dionysische Natur. Nolde durch-

dringt die Umwelt, er raumt ihr eine Eristenzberechtigung

neben sich ein, aber nur, soweit sie sür ihn und durch

ihn eristiert. Campendonk steht Kandinsky so sern wie

Nolde. Seine Lösung des bildnchen Ausdrucksproblems

stehl gewissermaßen zwischen den beiden Ertremen,

ohne eine Verflachung der einen oder der anderen zu

bedeuten. Ein Beweis mehr sür die Mannigfaltigkeit der

Möglichkeiten der neuen Kunst. Für ihn bildet das rein

subjektive Erlebnis den Ausgangspunkt. Aber gleichzeitig

vollzieht sich jener unerklarliche Ubergang, der im Wesen

des malerischen Begreifens begründet ist, von einem

ganz abstrakten Gefühl zu einer malerischen Vor-

stellung. Der Maler denkt und empfindet in bildlichen

Vorstellungen. Er schaut in den Erscheinungen das

Undefinierbare. Ein Farbfleck, eine Linie, scheinbare

Nebensächlichkeiten, die das Laienauge nicht beachtet,

werden zu Gefühlserregern, cim die sich das Bild kristalli-

siert. Gleichzeitig mit dcr Ubertragung des seelischen

Erlebnisses in konkrete Formen vollzieht sich eine Sich-

tung und architektonische Ordnung der geschauten

Formen. Denn obgleich das erpressionistische Kunst-

werk aus dem innersten subjektiven Erleben geboren ist,

unterliegt dessen Gestaltung einer strengen bildmaßigen

Gesetzlichkeit. Jm erpressionistischen Bilde ist jede Form

und jeder Farbfleck mit unabanderlicher Notwendigkeit

an seinem Platze. Die Niederschrift des Erlebnisses iit ein

Stenogramm in ihrer Konzentration. Während nun

das Erlebnis bei Kandinsky in abstrakten farbigen Rhyth-

men zum Ausdruck kommt, gewinnt es bei Campen-

donk Beziehung zum Leben. Das seelische Gefühl über-

fällt eine Vorstellung und durchdringt diese, bis sie

die ursprüng-

liche Bedeu-

tung verloren

hat und ganz

Ausdruck des

inneren Erleb-

nisses gewor-

den ist. Das

Bild wird zum

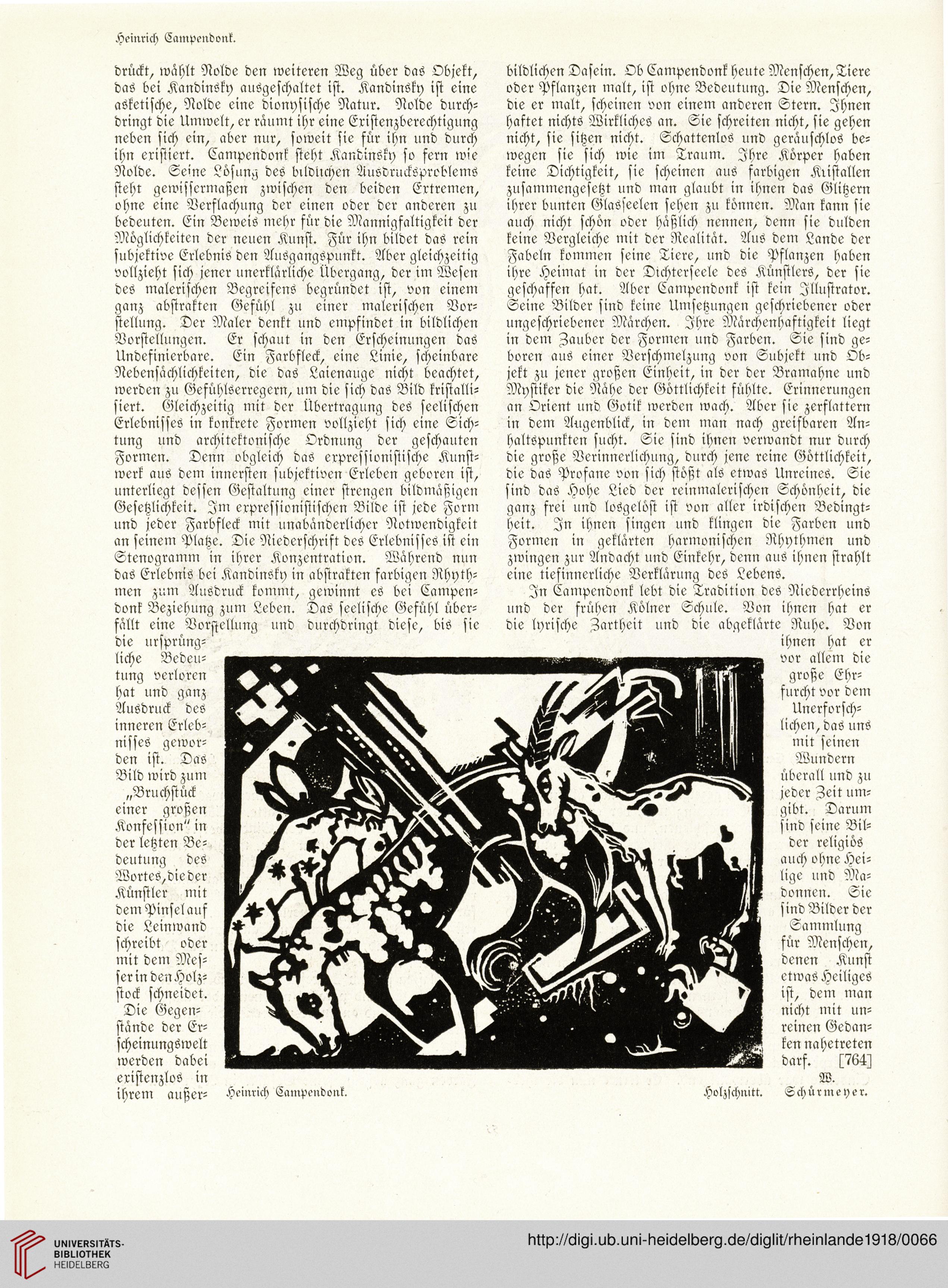

„Bruchstück

einer großen

Konfession" in

der letzten Be-

deutung des

Wortes,dieder

Künstler mit

demPinselauf

die Leinwand

schreibt oder

mit dem Mes-

serindenHolz-

stock schneidet.

Die Gegen-

stände der Er-

scheinungswelt

werden dabei

eristenzlos in

ihrem außer- Heinrich Eampendonk.

bildlichen Dasein. Ob Campendonk heute Menschen, Tiere

oder Pflanzen malt, ist ohne Bedeutung. Die Menschen,

die er malt, scheinen von einem anderen Stern. Jhnen

haftet nichts Wirkliches an. Sie schreiten nicht, sie gehen

nicht, sie sitzen nicht. Schattenlos und geräuschlos be-

wegen sie sich wie im Traum. Jhre Körper haben

keine Dichtigkeit, sie scheinen aus farbigen Kustallen

zusammengesetzt und man glaubt in ihnen das Glitzern

ihrer bunten Glasseelen sehen zu können. Man kann sie

auch nicht schön oder häßlich nennen, denn sie dulden

keine Vergleiche mit der Realität. Aus dem Lande der

Fabeln kommen seine Tiere, und die Pflanzen haben

ihre Heimat in der Dichterseele des Künstlers, der sie

geschaffen hat. Aber Campendonk ist kein Jllustrator.

Seine Bilder sind keine Umsetzungen geschriebener oder

ungeschriebener Märchen. Jhre Märchenhaftigkeit liegt

in dem Aauber der Formen und Farben. Sie sind ge-

boren aus einer Verschmelzung von Subjekt und Ob-

jekt zu jener großen Einheit, in der der Bramahne und

Mystiker die Nähe der Göttlichkeit fühlte. Erinnerungen

an Orient und Gotik werden wach. Aber sie zerflattern

in dem Augenblick, in dem man nach greifbaren An-

haltspunkten sucht. Sie sind ihncn verwandt nur durch

die große Verinnerlichung, durch jene reine Göttlichkeit,

die das Profane von sich stößt als etwas Unreines. Sie

sind das Hohe Lied der reinmalerischen Schönheit, die

ganz frei und losgelöst ist von aller irdischen Bedingt-

heit. Jn ihnen singen und klingen die Farben und

Formen in geklärten harmonischen Rhythmen und

zwingen zur Andacht und Einkehr, denn acis ihnen strahlt

eine tiefinncrliche Verklärung des Lebens.

Jn Campendonk lebt die Tradition des Niederrheins

und der frühen Kölner Schule. Von ihncn hat er

die lyrische Zartheit und die abgeklärte Ruhe. Von

ihnen hat er

vor allem die

große Ehr-

furcht vor dem

Unerforsch-

lichen, das uns

nnt seinen

Wundern

überall und zu

jeder Aeit um-

gibt. Darum

sind seine Bil-

der religiös

auch ohne Hei-

lige und Ma-

donnen. Sie

sindBilderder

Sammlung

für Menschen,

denen Kunst

etwasHeiliges

ist, dem man

nicht mit un-

reinen Gedan-

kennahetreten

darf. f764^

W.

Holzschmtt. Schürmeyer.

drückt, wählt Nolde den weiteren Weg über das Objekt,

das bei Kandinsky ausgeschaltet isi. Kandinsky ist eine

asketische, Nolde eine dionysische Natur. Nolde durch-

dringt die Umwelt, er raumt ihr eine Eristenzberechtigung

neben sich ein, aber nur, soweit sie sür ihn und durch

ihn eristiert. Campendonk steht Kandinsky so sern wie

Nolde. Seine Lösung des bildnchen Ausdrucksproblems

stehl gewissermaßen zwischen den beiden Ertremen,

ohne eine Verflachung der einen oder der anderen zu

bedeuten. Ein Beweis mehr sür die Mannigfaltigkeit der

Möglichkeiten der neuen Kunst. Für ihn bildet das rein

subjektive Erlebnis den Ausgangspunkt. Aber gleichzeitig

vollzieht sich jener unerklarliche Ubergang, der im Wesen

des malerischen Begreifens begründet ist, von einem

ganz abstrakten Gefühl zu einer malerischen Vor-

stellung. Der Maler denkt und empfindet in bildlichen

Vorstellungen. Er schaut in den Erscheinungen das

Undefinierbare. Ein Farbfleck, eine Linie, scheinbare

Nebensächlichkeiten, die das Laienauge nicht beachtet,

werden zu Gefühlserregern, cim die sich das Bild kristalli-

siert. Gleichzeitig mit dcr Ubertragung des seelischen

Erlebnisses in konkrete Formen vollzieht sich eine Sich-

tung und architektonische Ordnung der geschauten

Formen. Denn obgleich das erpressionistische Kunst-

werk aus dem innersten subjektiven Erleben geboren ist,

unterliegt dessen Gestaltung einer strengen bildmaßigen

Gesetzlichkeit. Jm erpressionistischen Bilde ist jede Form

und jeder Farbfleck mit unabanderlicher Notwendigkeit

an seinem Platze. Die Niederschrift des Erlebnisses iit ein

Stenogramm in ihrer Konzentration. Während nun

das Erlebnis bei Kandinsky in abstrakten farbigen Rhyth-

men zum Ausdruck kommt, gewinnt es bei Campen-

donk Beziehung zum Leben. Das seelische Gefühl über-

fällt eine Vorstellung und durchdringt diese, bis sie

die ursprüng-

liche Bedeu-

tung verloren

hat und ganz

Ausdruck des

inneren Erleb-

nisses gewor-

den ist. Das

Bild wird zum

„Bruchstück

einer großen

Konfession" in

der letzten Be-

deutung des

Wortes,dieder

Künstler mit

demPinselauf

die Leinwand

schreibt oder

mit dem Mes-

serindenHolz-

stock schneidet.

Die Gegen-

stände der Er-

scheinungswelt

werden dabei

eristenzlos in

ihrem außer- Heinrich Eampendonk.

bildlichen Dasein. Ob Campendonk heute Menschen, Tiere

oder Pflanzen malt, ist ohne Bedeutung. Die Menschen,

die er malt, scheinen von einem anderen Stern. Jhnen

haftet nichts Wirkliches an. Sie schreiten nicht, sie gehen

nicht, sie sitzen nicht. Schattenlos und geräuschlos be-

wegen sie sich wie im Traum. Jhre Körper haben

keine Dichtigkeit, sie scheinen aus farbigen Kustallen

zusammengesetzt und man glaubt in ihnen das Glitzern

ihrer bunten Glasseelen sehen zu können. Man kann sie

auch nicht schön oder häßlich nennen, denn sie dulden

keine Vergleiche mit der Realität. Aus dem Lande der

Fabeln kommen seine Tiere, und die Pflanzen haben

ihre Heimat in der Dichterseele des Künstlers, der sie

geschaffen hat. Aber Campendonk ist kein Jllustrator.

Seine Bilder sind keine Umsetzungen geschriebener oder

ungeschriebener Märchen. Jhre Märchenhaftigkeit liegt

in dem Aauber der Formen und Farben. Sie sind ge-

boren aus einer Verschmelzung von Subjekt und Ob-

jekt zu jener großen Einheit, in der der Bramahne und

Mystiker die Nähe der Göttlichkeit fühlte. Erinnerungen

an Orient und Gotik werden wach. Aber sie zerflattern

in dem Augenblick, in dem man nach greifbaren An-

haltspunkten sucht. Sie sind ihncn verwandt nur durch

die große Verinnerlichung, durch jene reine Göttlichkeit,

die das Profane von sich stößt als etwas Unreines. Sie

sind das Hohe Lied der reinmalerischen Schönheit, die

ganz frei und losgelöst ist von aller irdischen Bedingt-

heit. Jn ihnen singen und klingen die Farben und

Formen in geklärten harmonischen Rhythmen und

zwingen zur Andacht und Einkehr, denn acis ihnen strahlt

eine tiefinncrliche Verklärung des Lebens.

Jn Campendonk lebt die Tradition des Niederrheins

und der frühen Kölner Schule. Von ihncn hat er

die lyrische Zartheit und die abgeklärte Ruhe. Von

ihnen hat er

vor allem die

große Ehr-

furcht vor dem

Unerforsch-

lichen, das uns

nnt seinen

Wundern

überall und zu

jeder Aeit um-

gibt. Darum

sind seine Bil-

der religiös

auch ohne Hei-

lige und Ma-

donnen. Sie

sindBilderder

Sammlung

für Menschen,

denen Kunst

etwasHeiliges

ist, dem man

nicht mit un-

reinen Gedan-

kennahetreten

darf. f764^

W.

Holzschmtt. Schürmeyer.