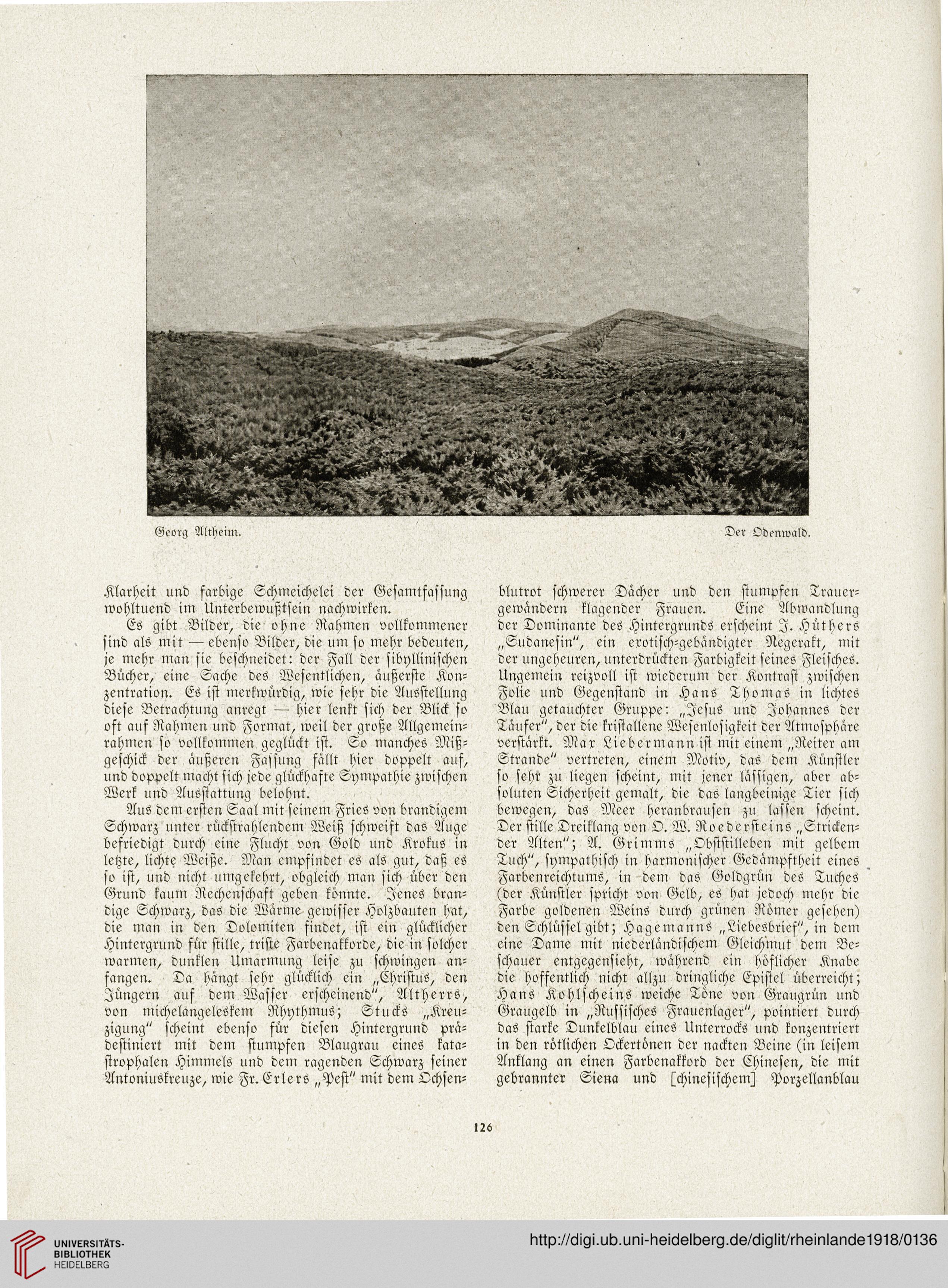

Georg Altheim.

Der Odemvald.

Klarheit und farbige Schmeichelei der Gesamtfassung

wohltuend im Unterbewußtsein nachwirken.

Es gibt Bilder, die ohne Rahmen vollkvmmener

sind als mit — ebenso Bilder, die um so mehr bedeuten,

je mehr man sie beschneidet: der Fall der sibyllinischen

Bücher, eine Sache des Wesentlichen, äußerste Kon-

zentration. Es ist merkwürdig, wie sehr die Ausstellung

diese Betrachtung anregt — hier lenkt sich der Blick so

oft auf Rahmen und Format, weil der große Allgemein-

rahmen so vollkommen geglückt ist. So manches Miß-

geschick der äußeren Fassung fällt hier doppelt ailf,

und doppelt macht sich jede glückhafte Sympathie zwischen

Werk und Ausstattung belohnt.

Aus dem ersten Saal mit seinem Fries von brandigem

Schwarz unter rückstrahlendem Weiß schweift das Auge

befriedigt durch eine Flucht von Gold rind Krokus in

letzte, lichte Weiße. Man empfindet es als gut, daß es

so ist, und nicht umgekehrt, obgleich man sich über den

Grund kaum Rechenschaft geben könnte. Jenes bran-

dige Schwarz, das die Wärme gewisser Holzbauten hat,

die man in den Dolomiten findet, ist ein glücklicher

Hintergrund für stille, triste Farbenakkorde, die in solcher

warmen, dunklen Umarmung leise zu schwingen an-

fangen. Da hängt sehr glücklich ein „Christus, den

Jüngern auf dem Wasser erscheinend", Altherrs,

von michelangeleskem Rhythmus; Stucks „Kreu-

zigung" scheint ebenso für diesen Hintergrund prä-

destiniert mit dem stumpfen Blaugrau eines kata-

strophalen Himmels und dem ragenden Schwarz seiner

Antoniuskreuze, wie Fr. Erlers „Pest" mit dem Ochsen-

blutrot schwerer Dächer und den stumpfen Trauer-

gewändern klagender Frauen. Eine Abwandlung

der Dominante des Hintergrunds erschcint I. Hüthers

„Sudanesin", ein ervtisch-gebändigter Negerakt, mjt

der ungeheuren, unterdrückten Farbigkeit seines Fleisches.

Ungemein reizvoll ist wiederum der Kontrast zwischen

Folie und Gegenstand in Hans Thomas in lichtes

Blau getauchter Gruppe: „Jesus und Johannes der

Taufer", der die kristallene Wesenlosigkcit der Ätmosphäre

verstärkt. Mar Liebermann ist mit einem „Reitcr am

Strande" vertreten, einem Motiv, das dem Künstler

so sehr zu liegen scheint, mit jener lassigen, aber ab-

soluten Sicherheit gemalt, die das langbeinige Tier sich

bewegen, das Meer heranbrausen zci lassen schcint.

Der stille Dreiklang von O. W. Roedersteins „Stricken-

der Alten"; A. Grimms „Obststilleben mit gelbcm

Tuch", sympathisch in harmonischer Gedampftheit eines

Farbenreichtums, in dem das Goldgrün des Tuches

(der Künstler spricht von Gelb, es hat jedoch mehr die

Farbe goldenen Weins durch grünen Römer gesehen)

den Schlüssel gibt; Hagemanns „Liebesbrief", in dem

eine Danie mit niederlandischem Gleichmut deni Be-

schauer entgegensieht, wahrend ein höflicher Knabe

die hoffentlich nicht allzu dringliche Epistel überreicht;

Hans Kohlscheins weiche Töne von Graugrün und

Graugelb in „Russisches Frauenlager", pointiert durch

das starke Dunkelblau eines Unterrocks und konzentriert

in den rötlichen Ockertönen der nackten Beine (in leisem

Anklang an einen Farbenakkord der Chinesen, die mit

gebrannter Siena und fchinesischemsj Porzellanblau

126

Der Odemvald.

Klarheit und farbige Schmeichelei der Gesamtfassung

wohltuend im Unterbewußtsein nachwirken.

Es gibt Bilder, die ohne Rahmen vollkvmmener

sind als mit — ebenso Bilder, die um so mehr bedeuten,

je mehr man sie beschneidet: der Fall der sibyllinischen

Bücher, eine Sache des Wesentlichen, äußerste Kon-

zentration. Es ist merkwürdig, wie sehr die Ausstellung

diese Betrachtung anregt — hier lenkt sich der Blick so

oft auf Rahmen und Format, weil der große Allgemein-

rahmen so vollkommen geglückt ist. So manches Miß-

geschick der äußeren Fassung fällt hier doppelt ailf,

und doppelt macht sich jede glückhafte Sympathie zwischen

Werk und Ausstattung belohnt.

Aus dem ersten Saal mit seinem Fries von brandigem

Schwarz unter rückstrahlendem Weiß schweift das Auge

befriedigt durch eine Flucht von Gold rind Krokus in

letzte, lichte Weiße. Man empfindet es als gut, daß es

so ist, und nicht umgekehrt, obgleich man sich über den

Grund kaum Rechenschaft geben könnte. Jenes bran-

dige Schwarz, das die Wärme gewisser Holzbauten hat,

die man in den Dolomiten findet, ist ein glücklicher

Hintergrund für stille, triste Farbenakkorde, die in solcher

warmen, dunklen Umarmung leise zu schwingen an-

fangen. Da hängt sehr glücklich ein „Christus, den

Jüngern auf dem Wasser erscheinend", Altherrs,

von michelangeleskem Rhythmus; Stucks „Kreu-

zigung" scheint ebenso für diesen Hintergrund prä-

destiniert mit dem stumpfen Blaugrau eines kata-

strophalen Himmels und dem ragenden Schwarz seiner

Antoniuskreuze, wie Fr. Erlers „Pest" mit dem Ochsen-

blutrot schwerer Dächer und den stumpfen Trauer-

gewändern klagender Frauen. Eine Abwandlung

der Dominante des Hintergrunds erschcint I. Hüthers

„Sudanesin", ein ervtisch-gebändigter Negerakt, mjt

der ungeheuren, unterdrückten Farbigkeit seines Fleisches.

Ungemein reizvoll ist wiederum der Kontrast zwischen

Folie und Gegenstand in Hans Thomas in lichtes

Blau getauchter Gruppe: „Jesus und Johannes der

Taufer", der die kristallene Wesenlosigkcit der Ätmosphäre

verstärkt. Mar Liebermann ist mit einem „Reitcr am

Strande" vertreten, einem Motiv, das dem Künstler

so sehr zu liegen scheint, mit jener lassigen, aber ab-

soluten Sicherheit gemalt, die das langbeinige Tier sich

bewegen, das Meer heranbrausen zci lassen schcint.

Der stille Dreiklang von O. W. Roedersteins „Stricken-

der Alten"; A. Grimms „Obststilleben mit gelbcm

Tuch", sympathisch in harmonischer Gedampftheit eines

Farbenreichtums, in dem das Goldgrün des Tuches

(der Künstler spricht von Gelb, es hat jedoch mehr die

Farbe goldenen Weins durch grünen Römer gesehen)

den Schlüssel gibt; Hagemanns „Liebesbrief", in dem

eine Danie mit niederlandischem Gleichmut deni Be-

schauer entgegensieht, wahrend ein höflicher Knabe

die hoffentlich nicht allzu dringliche Epistel überreicht;

Hans Kohlscheins weiche Töne von Graugrün und

Graugelb in „Russisches Frauenlager", pointiert durch

das starke Dunkelblau eines Unterrocks und konzentriert

in den rötlichen Ockertönen der nackten Beine (in leisem

Anklang an einen Farbenakkord der Chinesen, die mit

gebrannter Siena und fchinesischemsj Porzellanblau

126