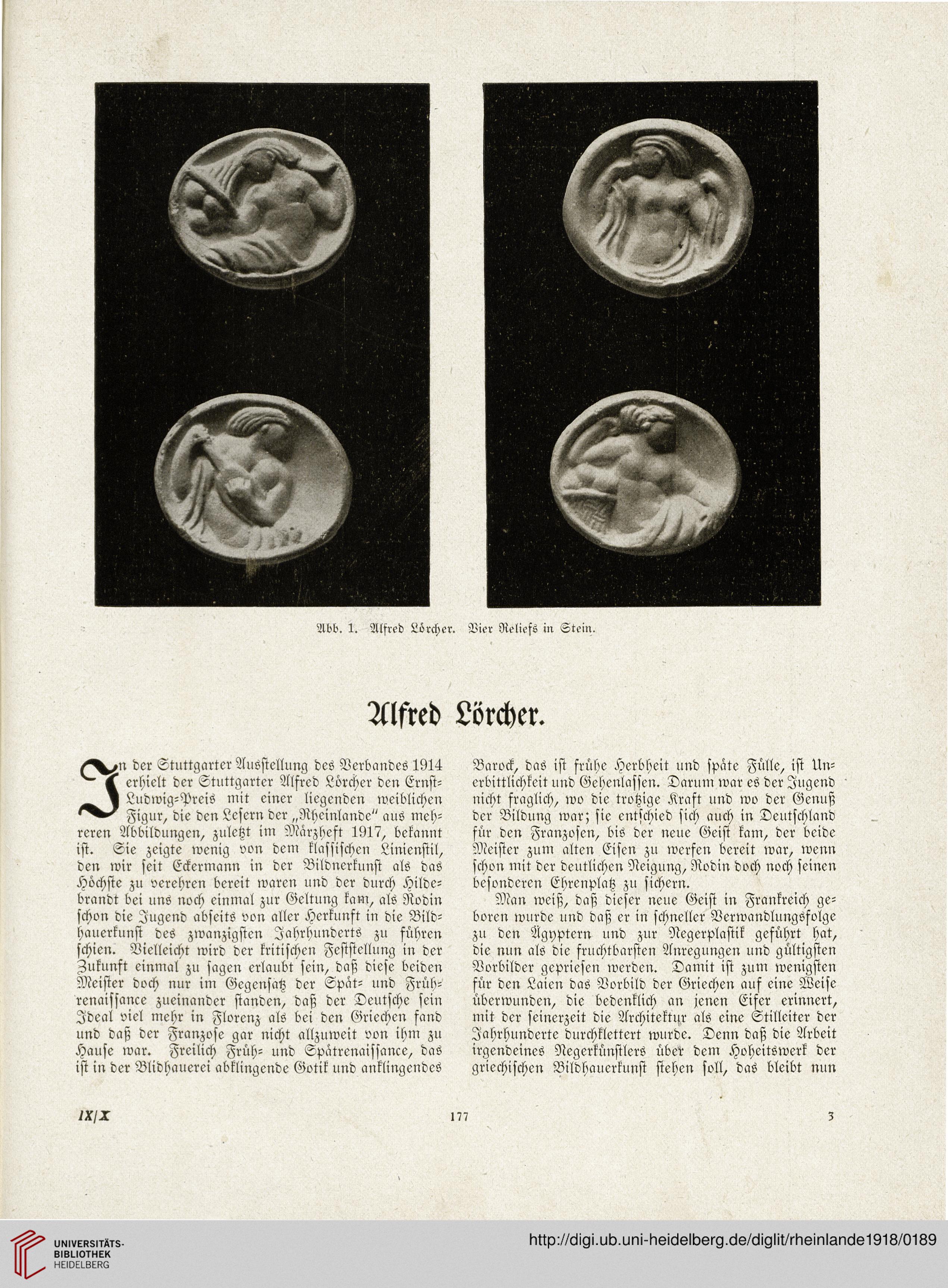

Abb. 1. Alfred Lörcher. Vier Reliefs in Stcin.

Alfred Lörcher.

/^^n der Stuttgarter Ausstellung des Verbandes 1914

^ erhielt der Stuttgarter Alfred Lörcher den Ernst-

H Ludwig-Preis mit einer liegenden weiblichen

Figur, die den Lesern der „Rheinlande" aus meh-

reren Abbildungen, zuletzt im Märzheft 1917, bekannt

ist. Sie zeigte wenig von dem klassischen Linienstil,

den wir seit Eckermann in der Bildnerkunst als das

Höchste zu verehren bereit waren und der durch Hilde-

brandt bei uns noch einmal zur Geltung kam, als Rodin

schon die Jugend abseits von aller Herkunft in die Bild-

hauerkunst des zwanzigsten Jahrhunderts zu führen

schien. Vielleicht wird der kritischen Fcststeütlng in der

Aukunft einmal zu sagen erlaubt sein, daß diese beiden

Meister doch nur im Gegensatz der Spat- und Früh-

renaissance zueinander standen, daß der Deutsche sein

Jdeal viel mehr in Florenz als bei den Griechen fand

und daß der Franzose gar nicht allzuweit von ihm zu

Hause war. Freilich Früh- und Spatrenaissance, das

ist in der Blidhauerei abklingende Gotik und anklingendes

Barock, das ist frühe Herbheit und spate Fülle, ist Un-

erbittlichkeit und Gehenlassen. Darum war es der Jugend

nicht fraglich, wo die trotzige Kraft und wo der Genuß

der Bildung war; sie cntschied sich auch in Deutschland

für den Franzosen, bis der neue Geist kam, der beide

Meister zum alten Eisen zu werfen bereit war, wenn

schon mit der deutlichen Neigung, Rodin doch noch seincn

besonderen Ehrenplatz zu sichern.

Maic weiß, daß dieser neue Geist in Frankreich ge-

borcn wurde und daß er in schneller Verwandlungsfolge

zu den Agyptern und zur Negerplastik geführt hat,

die nun als die fruchtbarsten Anregungen und gültigsten

Vorbilder gepriesen werden. Damit ist zum wenigsten

für den Laien das Vorbild der Griechen auf eine Weise

überwunden, die bedenklich an jenen Eifer erinnert,

mit der seinerzeit die Architektur als eine Stillciter der

Jahrhunderte durchklettert wurde. Denn daß die Arbeit

irgendeines Negerkünstlers über dem Hoheitswerk der

griechischen Bildhauerkunst stehen soll, das bleibt nun

177

Z

Alfred Lörcher.

/^^n der Stuttgarter Ausstellung des Verbandes 1914

^ erhielt der Stuttgarter Alfred Lörcher den Ernst-

H Ludwig-Preis mit einer liegenden weiblichen

Figur, die den Lesern der „Rheinlande" aus meh-

reren Abbildungen, zuletzt im Märzheft 1917, bekannt

ist. Sie zeigte wenig von dem klassischen Linienstil,

den wir seit Eckermann in der Bildnerkunst als das

Höchste zu verehren bereit waren und der durch Hilde-

brandt bei uns noch einmal zur Geltung kam, als Rodin

schon die Jugend abseits von aller Herkunft in die Bild-

hauerkunst des zwanzigsten Jahrhunderts zu führen

schien. Vielleicht wird der kritischen Fcststeütlng in der

Aukunft einmal zu sagen erlaubt sein, daß diese beiden

Meister doch nur im Gegensatz der Spat- und Früh-

renaissance zueinander standen, daß der Deutsche sein

Jdeal viel mehr in Florenz als bei den Griechen fand

und daß der Franzose gar nicht allzuweit von ihm zu

Hause war. Freilich Früh- und Spatrenaissance, das

ist in der Blidhauerei abklingende Gotik und anklingendes

Barock, das ist frühe Herbheit und spate Fülle, ist Un-

erbittlichkeit und Gehenlassen. Darum war es der Jugend

nicht fraglich, wo die trotzige Kraft und wo der Genuß

der Bildung war; sie cntschied sich auch in Deutschland

für den Franzosen, bis der neue Geist kam, der beide

Meister zum alten Eisen zu werfen bereit war, wenn

schon mit der deutlichen Neigung, Rodin doch noch seincn

besonderen Ehrenplatz zu sichern.

Maic weiß, daß dieser neue Geist in Frankreich ge-

borcn wurde und daß er in schneller Verwandlungsfolge

zu den Agyptern und zur Negerplastik geführt hat,

die nun als die fruchtbarsten Anregungen und gültigsten

Vorbilder gepriesen werden. Damit ist zum wenigsten

für den Laien das Vorbild der Griechen auf eine Weise

überwunden, die bedenklich an jenen Eifer erinnert,

mit der seinerzeit die Architektur als eine Stillciter der

Jahrhunderte durchklettert wurde. Denn daß die Arbeit

irgendeines Negerkünstlers über dem Hoheitswerk der

griechischen Bildhauerkunst stehen soll, das bleibt nun

177

Z