Alfred Lörcher.

einmal eine Aumutung, der

auch andere Leute als die

sogenannten Laien nicht

gewachsen sind. Jn Wirk-

lichkeit sind Ziel und An-

laß dieser Bewegung durch

eine Auffassung der grie-

chischen Kunst berechtigt,

die man nicht übel als

das Aeitalter der Gipsab-

güsse bezeichnen könnte.

Als Winckelmann die klas-

sische Zeit beschwor, hatte

er noch kein griechisches-

Originalwerk gesehen, und

bis zum Ende des neun-

zehnten Jahrhunderts hef-

tete sich die allgemeine Be-

geisterung für die griechische

Bildnerkunst an Werke,

die mehr zur Schulweis-

heit als zum Erlebnis ge-

eignet waren. Der Wider-

spruch der sungen Welt

gegen ein zur Langeweile

erstarrtes Gipsgriechentum

gründet sich auf eine Ah-

nung und ein inbrünstiges

VerlangenplastischerForm,

wie sie aus einer llber-

treibung des Gegensatzes

bei den frühen Griechen,

so bei den Ägyptern, so

bei besonderen Stücken der

Negerplastik gleicherweise

gefunden wird. Man emp-

findet wieder die Körper-

lichkeit als das Element

der Bildhauerkunst und

opfert ihr gern die leer

gewordene schöne Linie.

Als das handgreiflichste

Aeichen diesesDranges tritt

dem Laien eine Vorliebe

für üppige Leiber entge-

gen, davor sich die schlan-

ken Glieder Apolls er-

schrocken ins otympische

Jenseits flüchten. Und

ganz im Gegenteil zum

Barock, wo diese runde

Fleischlichkeit an die zier-

lichsten Gelenke gebunden

war, werden Knie und

Handgelenk in einer Weise

verstärkt, die mehr der

Haltbarkeit als der Beweg-

lichkeit zugute zu kommen

scheint.

Hierin lagen auch die

Eigentümlichkeiten der lie-

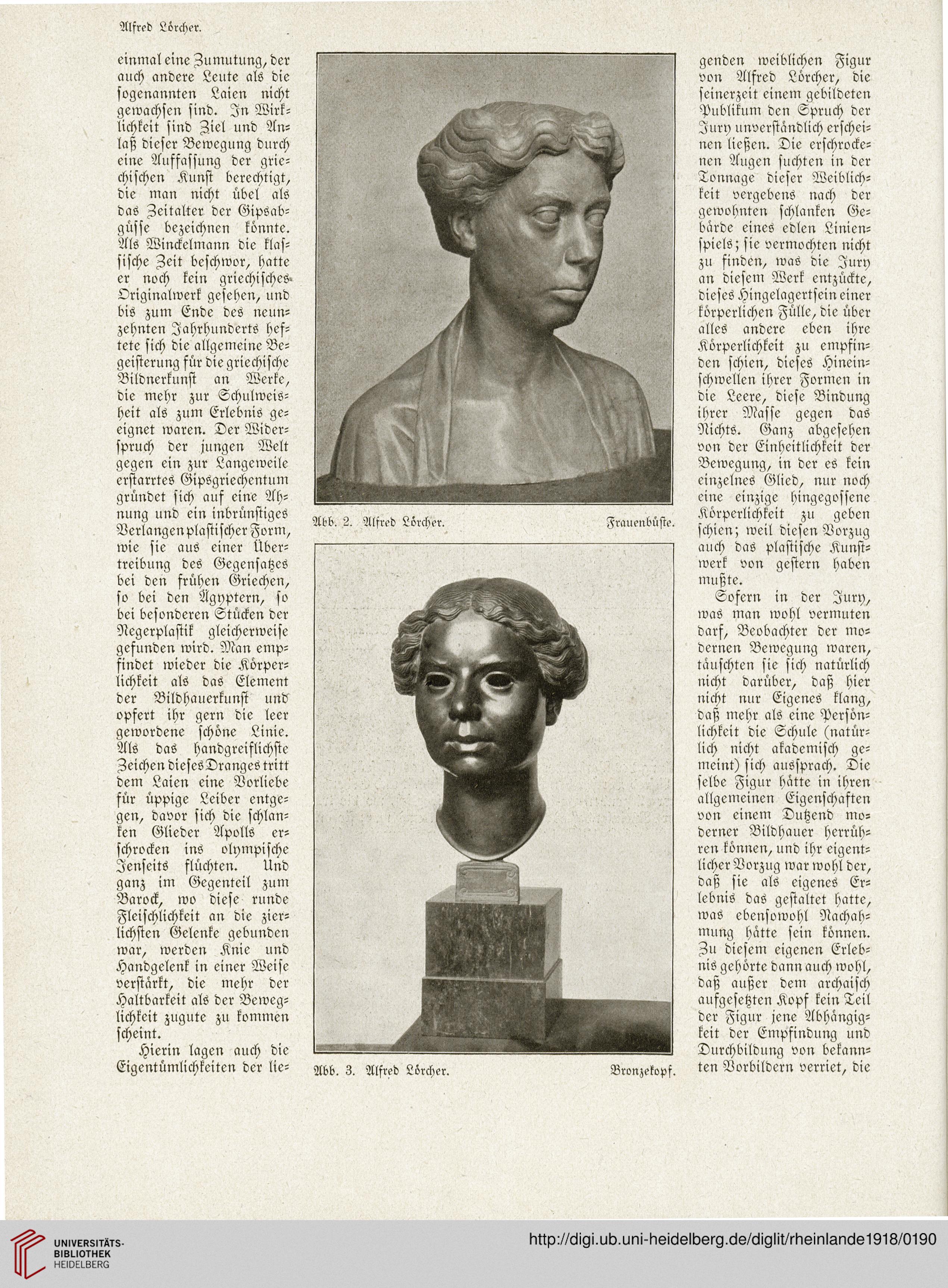

Atb. 2.

Frauenbüste.

Abb. 3. Alfred LLrcher.

Bronzekopf.

genden weiblichen Figur

von Alfred Lörcher, die

seinerzeit einem gebildeten

Publikum den Spruch der

Jury unverstandlich erschei-

nen ließen. Die erschrocke-

nen Augen suchten in der

Tonnage dieser Weiblich-

keit vergebens nach der

gewohnten schlanken Ge-

bärde cines edlen Linien-

spiels; sie vermochten nicht

zu finden, was die Jury

an diesem Werk entzückte,

dieses Hingelagertsein einer

körperlichen Fülle, die über

alles andere eben ihre

Körperlichkeit zu empfin-

den schien, dieses Hinein-

schwellen ihrer Formen in

die Leere, diese Bindung

ihrer Masse gegen das

Nichts. Ganz abgesehen

von der Einheitlichkeit der

Bewegung, in der es kein

einzelnes Glied, nur noch

eine einzige hingegossene

Körperlichkeit zu geben

schien; weil diesen Vorzug

auch das plastische Kunst-

werk von gestern haben

mußte.

Sofern in der Jury,

was man wohl vermuten

darf, Beobachter der mo-

dernen Bewegung waren,

täuschten sie sich natürlich

nicht darüber, daß hier

nicht nur Eigenes klang,

daß mehr als eine Persön-

lichkeit die Schule (natür-

lich nicht akademisch ge-

meint) sich aussprach. Die

selbe Figur hätte in ihren

allgemeinen Eigenschaften

von einem Dutzend mo-

derner Bildhauer herrüh-

ren können, und ihr eigent-

licher Vorzug war wohl der,

daß sie als eigenes Er-

lebnis das gestaltet hatte,

was ebensowohl Nachah-

mung hätte sein können.

Iu diesem eigenen Erleb-

nis gehörte dann auch wohl,

daß außer dem archaisch

aufgesetzten Kopf kein Teil

der Figur jene Abhängig-

keit der Empfindung und

Durchbildung von bekann-

ten Vorbildern verriet, die

einmal eine Aumutung, der

auch andere Leute als die

sogenannten Laien nicht

gewachsen sind. Jn Wirk-

lichkeit sind Ziel und An-

laß dieser Bewegung durch

eine Auffassung der grie-

chischen Kunst berechtigt,

die man nicht übel als

das Aeitalter der Gipsab-

güsse bezeichnen könnte.

Als Winckelmann die klas-

sische Zeit beschwor, hatte

er noch kein griechisches-

Originalwerk gesehen, und

bis zum Ende des neun-

zehnten Jahrhunderts hef-

tete sich die allgemeine Be-

geisterung für die griechische

Bildnerkunst an Werke,

die mehr zur Schulweis-

heit als zum Erlebnis ge-

eignet waren. Der Wider-

spruch der sungen Welt

gegen ein zur Langeweile

erstarrtes Gipsgriechentum

gründet sich auf eine Ah-

nung und ein inbrünstiges

VerlangenplastischerForm,

wie sie aus einer llber-

treibung des Gegensatzes

bei den frühen Griechen,

so bei den Ägyptern, so

bei besonderen Stücken der

Negerplastik gleicherweise

gefunden wird. Man emp-

findet wieder die Körper-

lichkeit als das Element

der Bildhauerkunst und

opfert ihr gern die leer

gewordene schöne Linie.

Als das handgreiflichste

Aeichen diesesDranges tritt

dem Laien eine Vorliebe

für üppige Leiber entge-

gen, davor sich die schlan-

ken Glieder Apolls er-

schrocken ins otympische

Jenseits flüchten. Und

ganz im Gegenteil zum

Barock, wo diese runde

Fleischlichkeit an die zier-

lichsten Gelenke gebunden

war, werden Knie und

Handgelenk in einer Weise

verstärkt, die mehr der

Haltbarkeit als der Beweg-

lichkeit zugute zu kommen

scheint.

Hierin lagen auch die

Eigentümlichkeiten der lie-

Atb. 2.

Frauenbüste.

Abb. 3. Alfred LLrcher.

Bronzekopf.

genden weiblichen Figur

von Alfred Lörcher, die

seinerzeit einem gebildeten

Publikum den Spruch der

Jury unverstandlich erschei-

nen ließen. Die erschrocke-

nen Augen suchten in der

Tonnage dieser Weiblich-

keit vergebens nach der

gewohnten schlanken Ge-

bärde cines edlen Linien-

spiels; sie vermochten nicht

zu finden, was die Jury

an diesem Werk entzückte,

dieses Hingelagertsein einer

körperlichen Fülle, die über

alles andere eben ihre

Körperlichkeit zu empfin-

den schien, dieses Hinein-

schwellen ihrer Formen in

die Leere, diese Bindung

ihrer Masse gegen das

Nichts. Ganz abgesehen

von der Einheitlichkeit der

Bewegung, in der es kein

einzelnes Glied, nur noch

eine einzige hingegossene

Körperlichkeit zu geben

schien; weil diesen Vorzug

auch das plastische Kunst-

werk von gestern haben

mußte.

Sofern in der Jury,

was man wohl vermuten

darf, Beobachter der mo-

dernen Bewegung waren,

täuschten sie sich natürlich

nicht darüber, daß hier

nicht nur Eigenes klang,

daß mehr als eine Persön-

lichkeit die Schule (natür-

lich nicht akademisch ge-

meint) sich aussprach. Die

selbe Figur hätte in ihren

allgemeinen Eigenschaften

von einem Dutzend mo-

derner Bildhauer herrüh-

ren können, und ihr eigent-

licher Vorzug war wohl der,

daß sie als eigenes Er-

lebnis das gestaltet hatte,

was ebensowohl Nachah-

mung hätte sein können.

Iu diesem eigenen Erleb-

nis gehörte dann auch wohl,

daß außer dem archaisch

aufgesetzten Kopf kein Teil

der Figur jene Abhängig-

keit der Empfindung und

Durchbildung von bekann-

ten Vorbildern verriet, die