Das Lichtkreuz.

D

as Lichtkreuz.

Jn dcr „Deutschen Tageszeitung" schilderte

jüngst eine Frau eins von ihrbeobachtete Naturerscheinung,

welche darin bestand, daß daS Licht des Mondes, der in

einem Wolkenschleier stand, in Kreuzform nach vier Rich-

tungen mehr oder weniger weit über die Peripherie der

Mondscheibe hinausstrahlte. Wenn wir uns darüber

klar sind, daß eine Naturerscheinung immer nur auf der

Grundlage natürlicher Gesetzhaftigkeiten entstehen kann,

so soll damit niemandem das gemüthaft wurzelnde Be-

wußtsein unterbunden werden, daß ihm mit der Er-

scheinung ein auf das Weltgeschick bezügliches Aeichen

geboten sei.

Die Beobachtung der Dame ist nichts anderes als

eine naturbegründete immerwährende Erscheinung,

deren sich freilich nicht viele Leute aus eigener Schau

bewußt werden, und die gerade einmal unter besonders

günstigen Bedingungen stand.

Jedes Licht, ob Kerze, Glühbirne oder Stern, ob

Mond oder Sonne, bringt seine Strahlen in die An-

ordnung der Kreuzesform, wobei die Kreuzbalken

über die Peripherie des Flammenkreises mehr oder

weniger weit hinausreichen. Allerdings wird diese

Strahlenverteilung nur aus entsprechend großer Ent-

fernung von der Lichtquelle deutlich. Besondcrs stark

tritt die Erscheinung auf, wenn das nach dem Licht

sehende Auge feucht ist; offenbar treten da die Gesetze

der Strahlenbrechung in Wirkung.

Wie alt diese Beobachtung von der kreuzförmigen

Lichtstrahlung sein muß, ergibt sich daraus, daß das

Kreuz als Weihesinnbild völlig auf ihr steht und aus

ihr erwachsen ist. Und zwar mindestens schon in der

Steinzeit (6000 bis 2000 v. Chr.), wahrscheinlich aber

sehr viel früher. Das Licht wurde nämlich wenigstens

nach der letzten Eiszeit (in der nordischen Mythologie:

Zeit der Wanenherrschaft) als göttlich verehrt und als

Sinnbild der göttlichen Wesenheit genommen. Über

diese schon vor vielen Jahren von dem Wiener Gelehrten

Guido v. List erkannte Tatsache hat auch in den letzten

Jahren vor dem Kriege in einem Berliner Kreise einmal

der hochgeschätzte schwedische Reichsantiquar Oskar

Montelius auf Grund eigener Forschung vorgetragen;

seine Ergebnisse laufen mit denen v. Lists völlig zu-

sammen. Die Kreuzgestaltung der Lichtstrahlung an sich

zwar erwähnte MonteliuS nicht, wohl aber erkannte er,

daß das früheste Auftreten des Kreuzes in Verbindung

mit menschenähnlichen Gestalten oder mit dem Menschen-

haupte als Göttlichkeitsabzeichen aufgefaßt sein

will. So finden sich viele Bronzefiguren und Stein-

ritzungen vor, deren Entstehung auf Jahrtausende vor

dem Beginn unserer christlichen Aeitrechnung anzusetzen

ist, die einen möglichst edel geformten Männerkopf so

vor ein gleichschenkliges Kreuz stellen, daß der Schnitt-

punkt des Kreuzes, wenn man sich die Balken durch-

gezogen denkt, auf die Mitte des Gesichts treffen würde.

Das bedeutet also den Glorienschein der Göttlichkeit, und

diese Sinnbildlichkeit war lange vor der Aeit Christi

bekannt und angewendet im germanischen Norden, in

Jran, Agypten, Babylon (da jedenfalls aus der su-

merilchen Kultur herrührend). Jn erster Linie dürfte das

Sinnbild Sonnengottheiten, bzw. ibrer figürlichen

Darstellung, beigegeben worden sein, und so crklart sich

dann anschließend das Sonnenrad alS arisches heiligeS

Symbol überhaupt; es besteht aus dem senkrecht siehen-

den, gleichschenkligen Kreuz, von dem Allkreise umgeben,

dem all-einschließenden, der in der geheimen arischen

Symbolik nach v. List für sich allein die noch ungeoffen-

barte, jenseits von Aeit und Raum rein geistig in sich

selbst ruhende Gottheit (germanisch: Surtur, indisch:

Brahma) bezeichnet und der „Kreis Rührmichnichtan"

heißt. Dieses Kreuz, vom Göttlichkeitskreise umschlossen,

ergibt ein Vierspeichenrad, das den breiteren Volks-

schichten einfach als Sonnenrad galt.

Und aus dem einfachen Gleichschenkelkreuz, das aus

Holz gefertigt, mit Nabe versehen, bei den Johannis-

und Julfeiern auf den Bergen angezündet und gedreht

wurde, entstand durch sinndeutliche Mitanfügung der

von den kienigen Kreuzbalken ausgehende Rauch-

schwaden das bedeutsamste und häufigste aller Arier-

symbole: das Hakenkreuz, nordisch auch Thorshammer,

indisch Swastika genannt. Wir fügen hier Aeichnungen

zur Veranschaulichung dieses Werdeganges an:

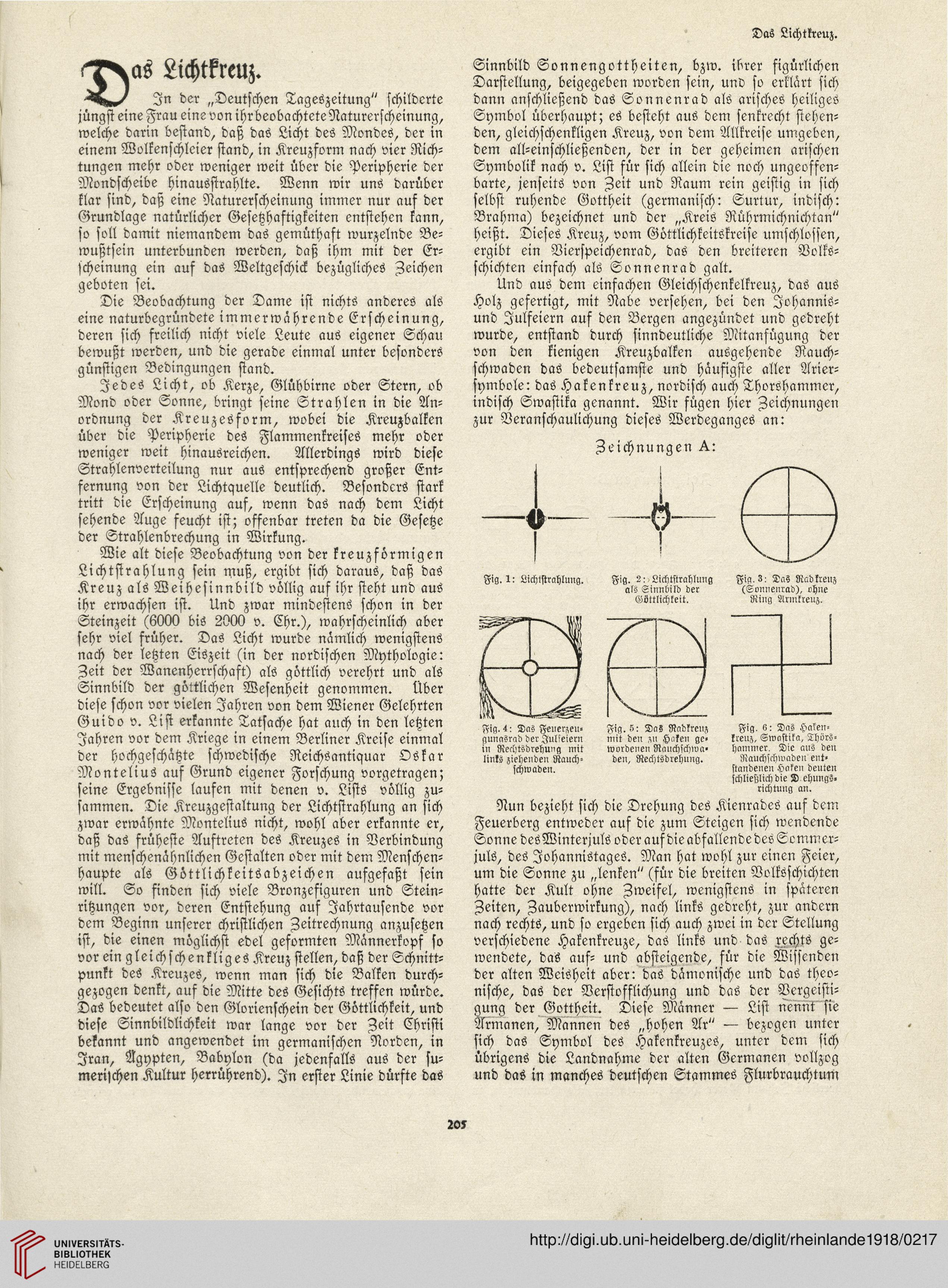

Aeichnungen K:

o

Fig. 1: Lichlstrahlung.

Fig. 4: Das Feuerzeu-

gunasrad der Julseiern

iu Rechtsdrehung mit

links ziehenden Rauch-

schwaden.

Fig. 2: Lichtstrahlung

als Sinnbild der

Göttlichkeit.

Fig. 6: Das Radkreuz

mit den zu Hoken ge»

wordeuen Nauchschwa-

den, Rechtsdrehung.

Fifl.3: Das Radkreuz

(Sonnenrad), ohne

Ning Arinkreuz.

Fig. 6: Das Haken-

kreuz, Swastika, Thörs-

hammer. Die aus den

Nauchschwaden eut-

standeuen Hakeu deuten

schließlich die D ehungs-

richtung an.

Nun bezieht sich die Drehung des Kienrades auf dem

Feuerberg entweder auf die zum Steigen sich wendende

Sonne desWinterjuls oder aufdie abfallende des Sommer-

juls, des Johannistages. Man hat wohl zur einen Feier,

um die Sonne zu „lenken" (für die breiten Volksschichten

hatte der Kult ohne Zweifel, wenigstens in späteren

Zeiten, Aauberwirkung), nach links gedreht, zur andern

nach rechts, und so ergeben sich auch zwei in der Stellung

verschiedene Hakenkreuze, daö links und das rechts ge-

wendete, das auf- und absteigende, für die Wissenden

der alten Weisheit aber: daü dämonische und das theo-

nische, das der Verstofflichung und das der Vergeisti-

aung der Gottheit. Diese Männer — List nennt sie

Ärmanen, Mannen des „hohen Ar" — bezogen unter

sich das Symbol des Hakenkreuzes, unter dem sich

übrigens die Landnahme der alten Germanen vollzog

und das in manches deutschen Stammes Flurbrauchtum

ror

D

as Lichtkreuz.

Jn dcr „Deutschen Tageszeitung" schilderte

jüngst eine Frau eins von ihrbeobachtete Naturerscheinung,

welche darin bestand, daß daS Licht des Mondes, der in

einem Wolkenschleier stand, in Kreuzform nach vier Rich-

tungen mehr oder weniger weit über die Peripherie der

Mondscheibe hinausstrahlte. Wenn wir uns darüber

klar sind, daß eine Naturerscheinung immer nur auf der

Grundlage natürlicher Gesetzhaftigkeiten entstehen kann,

so soll damit niemandem das gemüthaft wurzelnde Be-

wußtsein unterbunden werden, daß ihm mit der Er-

scheinung ein auf das Weltgeschick bezügliches Aeichen

geboten sei.

Die Beobachtung der Dame ist nichts anderes als

eine naturbegründete immerwährende Erscheinung,

deren sich freilich nicht viele Leute aus eigener Schau

bewußt werden, und die gerade einmal unter besonders

günstigen Bedingungen stand.

Jedes Licht, ob Kerze, Glühbirne oder Stern, ob

Mond oder Sonne, bringt seine Strahlen in die An-

ordnung der Kreuzesform, wobei die Kreuzbalken

über die Peripherie des Flammenkreises mehr oder

weniger weit hinausreichen. Allerdings wird diese

Strahlenverteilung nur aus entsprechend großer Ent-

fernung von der Lichtquelle deutlich. Besondcrs stark

tritt die Erscheinung auf, wenn das nach dem Licht

sehende Auge feucht ist; offenbar treten da die Gesetze

der Strahlenbrechung in Wirkung.

Wie alt diese Beobachtung von der kreuzförmigen

Lichtstrahlung sein muß, ergibt sich daraus, daß das

Kreuz als Weihesinnbild völlig auf ihr steht und aus

ihr erwachsen ist. Und zwar mindestens schon in der

Steinzeit (6000 bis 2000 v. Chr.), wahrscheinlich aber

sehr viel früher. Das Licht wurde nämlich wenigstens

nach der letzten Eiszeit (in der nordischen Mythologie:

Zeit der Wanenherrschaft) als göttlich verehrt und als

Sinnbild der göttlichen Wesenheit genommen. Über

diese schon vor vielen Jahren von dem Wiener Gelehrten

Guido v. List erkannte Tatsache hat auch in den letzten

Jahren vor dem Kriege in einem Berliner Kreise einmal

der hochgeschätzte schwedische Reichsantiquar Oskar

Montelius auf Grund eigener Forschung vorgetragen;

seine Ergebnisse laufen mit denen v. Lists völlig zu-

sammen. Die Kreuzgestaltung der Lichtstrahlung an sich

zwar erwähnte MonteliuS nicht, wohl aber erkannte er,

daß das früheste Auftreten des Kreuzes in Verbindung

mit menschenähnlichen Gestalten oder mit dem Menschen-

haupte als Göttlichkeitsabzeichen aufgefaßt sein

will. So finden sich viele Bronzefiguren und Stein-

ritzungen vor, deren Entstehung auf Jahrtausende vor

dem Beginn unserer christlichen Aeitrechnung anzusetzen

ist, die einen möglichst edel geformten Männerkopf so

vor ein gleichschenkliges Kreuz stellen, daß der Schnitt-

punkt des Kreuzes, wenn man sich die Balken durch-

gezogen denkt, auf die Mitte des Gesichts treffen würde.

Das bedeutet also den Glorienschein der Göttlichkeit, und

diese Sinnbildlichkeit war lange vor der Aeit Christi

bekannt und angewendet im germanischen Norden, in

Jran, Agypten, Babylon (da jedenfalls aus der su-

merilchen Kultur herrührend). Jn erster Linie dürfte das

Sinnbild Sonnengottheiten, bzw. ibrer figürlichen

Darstellung, beigegeben worden sein, und so crklart sich

dann anschließend das Sonnenrad alS arisches heiligeS

Symbol überhaupt; es besteht aus dem senkrecht siehen-

den, gleichschenkligen Kreuz, von dem Allkreise umgeben,

dem all-einschließenden, der in der geheimen arischen

Symbolik nach v. List für sich allein die noch ungeoffen-

barte, jenseits von Aeit und Raum rein geistig in sich

selbst ruhende Gottheit (germanisch: Surtur, indisch:

Brahma) bezeichnet und der „Kreis Rührmichnichtan"

heißt. Dieses Kreuz, vom Göttlichkeitskreise umschlossen,

ergibt ein Vierspeichenrad, das den breiteren Volks-

schichten einfach als Sonnenrad galt.

Und aus dem einfachen Gleichschenkelkreuz, das aus

Holz gefertigt, mit Nabe versehen, bei den Johannis-

und Julfeiern auf den Bergen angezündet und gedreht

wurde, entstand durch sinndeutliche Mitanfügung der

von den kienigen Kreuzbalken ausgehende Rauch-

schwaden das bedeutsamste und häufigste aller Arier-

symbole: das Hakenkreuz, nordisch auch Thorshammer,

indisch Swastika genannt. Wir fügen hier Aeichnungen

zur Veranschaulichung dieses Werdeganges an:

Aeichnungen K:

o

Fig. 1: Lichlstrahlung.

Fig. 4: Das Feuerzeu-

gunasrad der Julseiern

iu Rechtsdrehung mit

links ziehenden Rauch-

schwaden.

Fig. 2: Lichtstrahlung

als Sinnbild der

Göttlichkeit.

Fig. 6: Das Radkreuz

mit den zu Hoken ge»

wordeuen Nauchschwa-

den, Rechtsdrehung.

Fifl.3: Das Radkreuz

(Sonnenrad), ohne

Ning Arinkreuz.

Fig. 6: Das Haken-

kreuz, Swastika, Thörs-

hammer. Die aus den

Nauchschwaden eut-

standeuen Hakeu deuten

schließlich die D ehungs-

richtung an.

Nun bezieht sich die Drehung des Kienrades auf dem

Feuerberg entweder auf die zum Steigen sich wendende

Sonne desWinterjuls oder aufdie abfallende des Sommer-

juls, des Johannistages. Man hat wohl zur einen Feier,

um die Sonne zu „lenken" (für die breiten Volksschichten

hatte der Kult ohne Zweifel, wenigstens in späteren

Zeiten, Aauberwirkung), nach links gedreht, zur andern

nach rechts, und so ergeben sich auch zwei in der Stellung

verschiedene Hakenkreuze, daö links und das rechts ge-

wendete, das auf- und absteigende, für die Wissenden

der alten Weisheit aber: daü dämonische und das theo-

nische, das der Verstofflichung und das der Vergeisti-

aung der Gottheit. Diese Männer — List nennt sie

Ärmanen, Mannen des „hohen Ar" — bezogen unter

sich das Symbol des Hakenkreuzes, unter dem sich

übrigens die Landnahme der alten Germanen vollzog

und das in manches deutschen Stammes Flurbrauchtum

ror