einer ganz eigenen neuen Handschrift durchzustoßen. —

Schließlich ist von jüngster Malerei noch Ophey zu

erwähnen (im glcichen Saal ein Glasbild Uphoffch

unkonventionell, aber noch mit dem Fehler der meisten

modernen Fensterbilder behaftet: zu gegenstandlich,

um beruhigend ornamental zu sein). Das meiste von

Ophey kennt man schon und vieles davon ist von ihm

selbst überholt. Ein „Blumenstrauß" hat die schöne Leucht-

krafu die man an diesem Maler liebt. Ein „Damenbild-

nis" von 1917 verbindet neue Farb- und Formwerte

mit deutlich individueller Ähnlichkeit; ein „Selbstportrat"

in Weinrot gibt zu einer Anmerkung Anlaß: daß es

keinen Eiferer gegen den neuen Stil irgend verblüffcn

würde, wenn es statt in Weinrot etwa in Braun ge-

malt ware.

Ium Berliner Teil.

1. Die Sezessionen.

Denn nach einer genügenden Reihe von Jahren

Erpressionismus rechtfertigt sich heute die Frage: Was

ist geschehen, und zwar nicht theoretisch, sondern im Er-

gebnis? Die Theorie kündete eine grundstürzende Wand-

lung an: absolute Malerei nach Vorbild der Musik, das

heißt ohne den Umweg über irgend Gegenständliches,

zum mindestcn aber die Jdee als zeugende Kraft und

bezweckte Gestaltung. Es fehlt in diescr Auöstellung der

Sturm; man hätte ihn gern in einer kleincn Auswahl

gesehen als illustrative Vertrctung der Konsequentler

Aber auch so läßt sich feststellen, daß diese literatenhafte,

mit gröbsten Denkfehlern belastete Sollmalerei trotz

ihres verstärkt larlten Gebarens der unerschütterlichen

Eigcngesetzlichkeit der malerischen Matcrie zu unter-

liegen beginnt. Wo sind in dieser Ausstellung der beiden

Sezessionen, die doch immerhin nicht die rückständigste

Malerei enthalten, Jdeen irgcnd greifbar verkörpert?

Vielleicht in zwei Stücken Hugo Krayns, der in einer

„Hochbahn" die trostlose Unendlichkeit einer Groß-

stadtstraße mit dinglichem Pathos predigt, oder Natur

durch die Jndustrie in Ketten geschlagen zcigt, wie in

seinem „Aur Arbeit". Vielleicht in einem Stück Bütt-

ncrs, „Bildnis Eva Hoffmanns", in dem Seele mit

körperlichcr Gestalt kämpft, unterstützt durch symbolische

Autaten einer stilisierten Landschaft. Und in einer

Landschaft Krauskopfs ist etwas vom Chaotischen der

gärenden Erde, und sein „Märchenwald", in der Tat fast

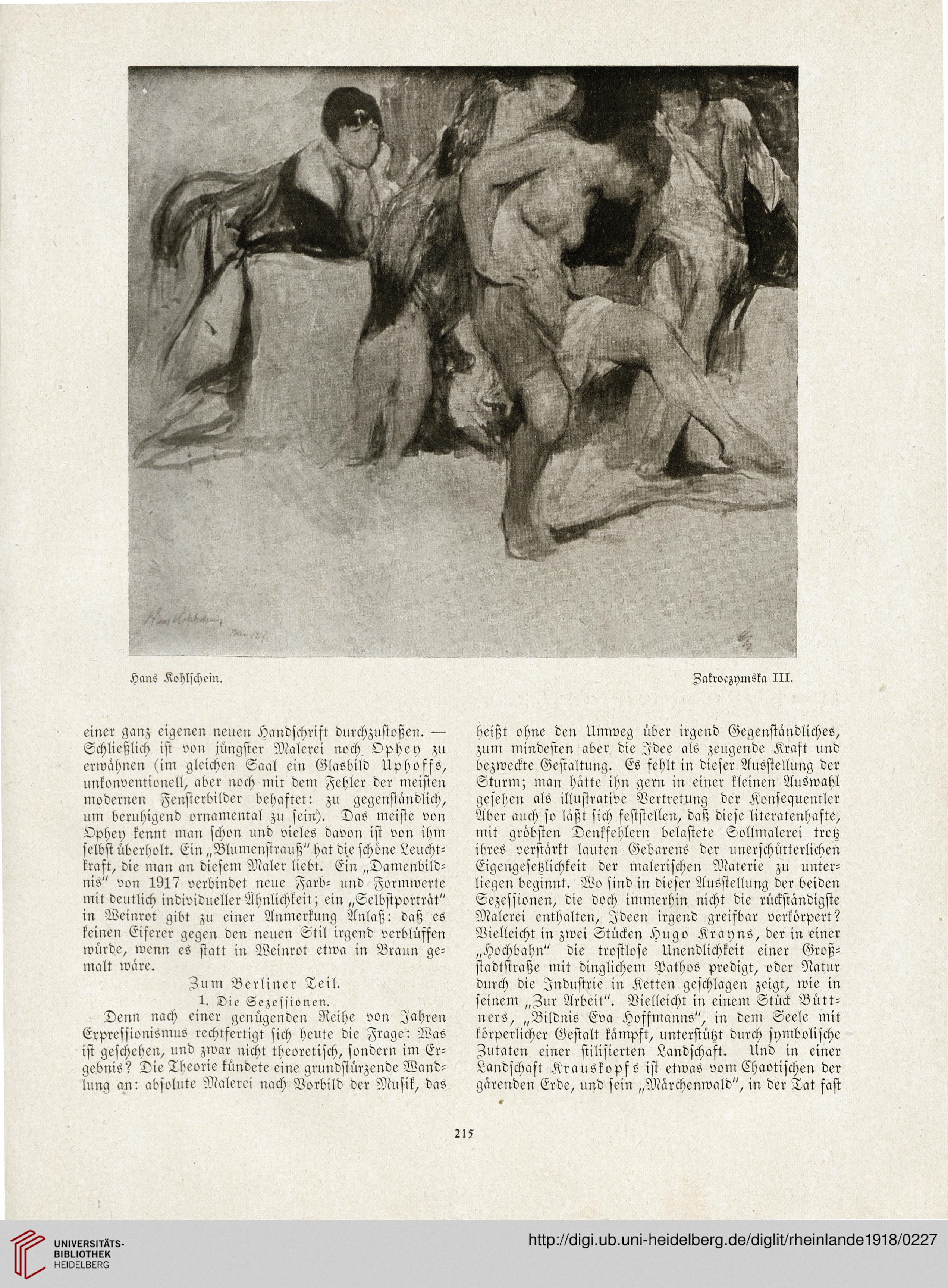

Hans Kohlschein.

Aakroczymska III.

.

Schließlich ist von jüngster Malerei noch Ophey zu

erwähnen (im glcichen Saal ein Glasbild Uphoffch

unkonventionell, aber noch mit dem Fehler der meisten

modernen Fensterbilder behaftet: zu gegenstandlich,

um beruhigend ornamental zu sein). Das meiste von

Ophey kennt man schon und vieles davon ist von ihm

selbst überholt. Ein „Blumenstrauß" hat die schöne Leucht-

krafu die man an diesem Maler liebt. Ein „Damenbild-

nis" von 1917 verbindet neue Farb- und Formwerte

mit deutlich individueller Ähnlichkeit; ein „Selbstportrat"

in Weinrot gibt zu einer Anmerkung Anlaß: daß es

keinen Eiferer gegen den neuen Stil irgend verblüffcn

würde, wenn es statt in Weinrot etwa in Braun ge-

malt ware.

Ium Berliner Teil.

1. Die Sezessionen.

Denn nach einer genügenden Reihe von Jahren

Erpressionismus rechtfertigt sich heute die Frage: Was

ist geschehen, und zwar nicht theoretisch, sondern im Er-

gebnis? Die Theorie kündete eine grundstürzende Wand-

lung an: absolute Malerei nach Vorbild der Musik, das

heißt ohne den Umweg über irgend Gegenständliches,

zum mindestcn aber die Jdee als zeugende Kraft und

bezweckte Gestaltung. Es fehlt in diescr Auöstellung der

Sturm; man hätte ihn gern in einer kleincn Auswahl

gesehen als illustrative Vertrctung der Konsequentler

Aber auch so läßt sich feststellen, daß diese literatenhafte,

mit gröbsten Denkfehlern belastete Sollmalerei trotz

ihres verstärkt larlten Gebarens der unerschütterlichen

Eigcngesetzlichkeit der malerischen Matcrie zu unter-

liegen beginnt. Wo sind in dieser Ausstellung der beiden

Sezessionen, die doch immerhin nicht die rückständigste

Malerei enthalten, Jdeen irgcnd greifbar verkörpert?

Vielleicht in zwei Stücken Hugo Krayns, der in einer

„Hochbahn" die trostlose Unendlichkeit einer Groß-

stadtstraße mit dinglichem Pathos predigt, oder Natur

durch die Jndustrie in Ketten geschlagen zcigt, wie in

seinem „Aur Arbeit". Vielleicht in einem Stück Bütt-

ncrs, „Bildnis Eva Hoffmanns", in dem Seele mit

körperlichcr Gestalt kämpft, unterstützt durch symbolische

Autaten einer stilisierten Landschaft. Und in einer

Landschaft Krauskopfs ist etwas vom Chaotischen der

gärenden Erde, und sein „Märchenwald", in der Tat fast

Hans Kohlschein.

Aakroczymska III.

.