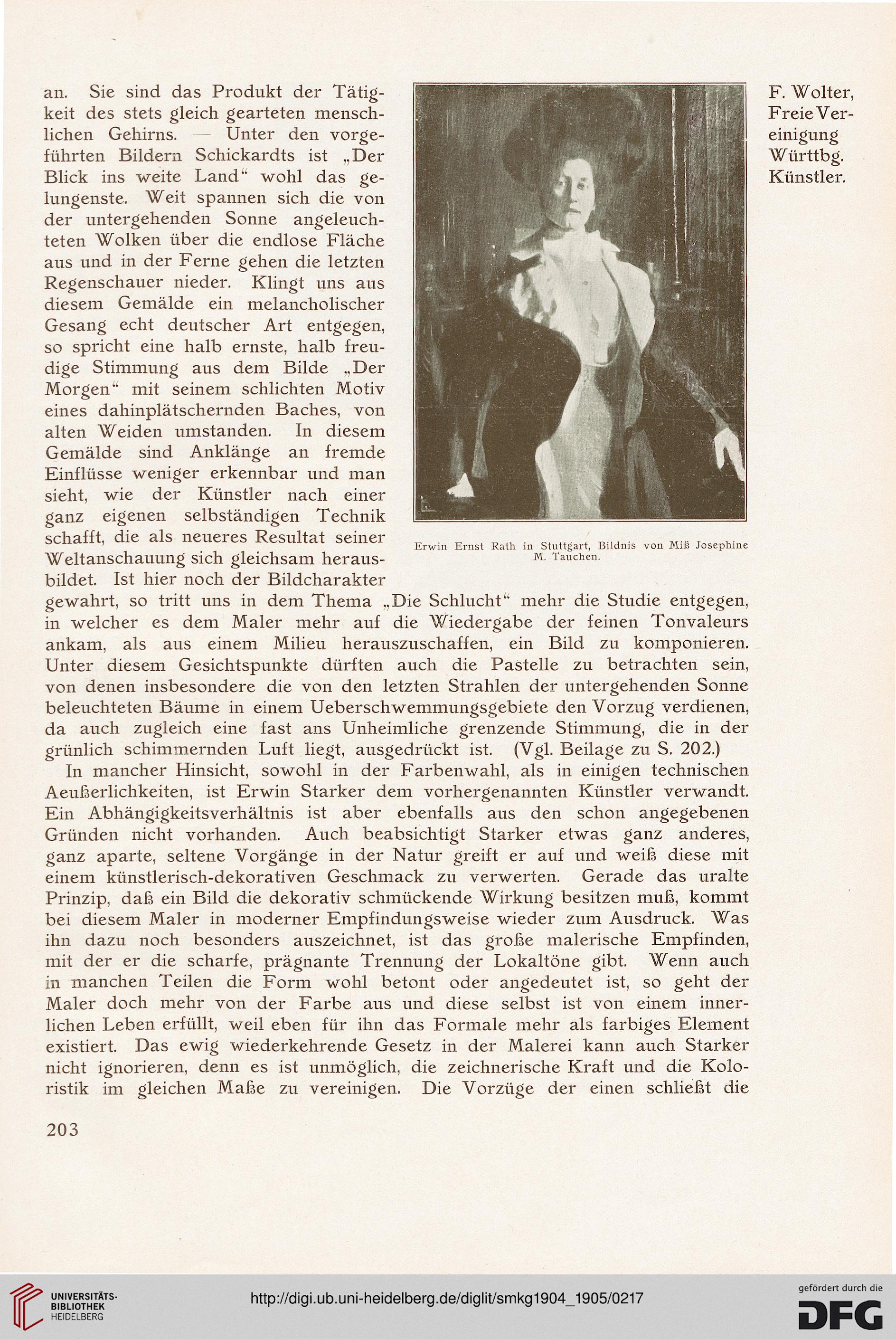

Erwin Ernst Rath in Stuttgart, Bildnis von Miß Josephine

M. Tauchen.

an. Sie sind das Produkt der Tätig-

keit des stets gleich gearteten mensch-

lichen Gehirns. Unter den vorge-

führten Bildern Schickardts ist „Der

Blick ins weite Land" wohl das ge-

lungenste. Weit spannen sich die von

der untergehenden Sonne angeleuch-

teten Wolken über die endlose Fläche

aus und in der Ferne gehen die letzten

Regenschauer nieder. Klingt uns aus

diesem Gemälde ein melancholischer

Gesang echt deutscher Art entgegen,

so spricht eine halb ernste, halb freu-

dige Stimmung aus dem Bilde ..Der

Morgen" mit seinem schlichten Motiv

eines dahinplätschernden Baches, von

alten Weiden umstanden. In diesem

Gemälde sind Anklänge an fremde

Einflüsse weniger erkennbar und man

sieht, wie der Künstler nach einer

ganz eigenen selbständigen Technik

schafft, die als neueres Resultat seiner

Weltanschauung sich gleichsam heraus-

bildet. Ist hier noch der Bildcharakter

gewahrt, so tritt uns in dem Thema ..Die Schlucht" mehr die Studie entgegen,

in welcher es dem Maler mehr auf die Wiedergabe der feinen Tonvaleurs

ankam, als aus einem Milieu herauszuschaffen, ein Bild zu komponieren.

Unter diesem Gesichtspunkte dürften auch die Pastelle zu betrachten sein,

von denen insbesondere die von den letzten Strahlen der untergehenden Sonne

beleuchteten Bäume in einem Ueberschwemmungsgebiete den Vorzug verdienen,

da auch zugleich eine fast ans Unheimliche grenzende Stimmung, die in der

grünlich schimmernden Luft liegt, ausgedrückt ist. (Vgl. Beilage zu S. 202.)

In mancher Hinsicht, sowohl in der Farbenwahl, als in einigen technischen

Aeußerlichkeiten, ist Erwin Starker dem vorhergenannten Künstler verwandt.

Ein Abhängigkeitsverhältnis ist aber ebenfalls aus den schon angegebenen

Gründen nicht vorhanden. Auch beabsichtigt Starker etwas ganz anderes,

ganz aparte, seltene Vorgänge in der Natur greift er auf und weiß diese mit

einem künstlerisch-dekorativen Geschmack zu verwerten. Gerade das uralte

Prinzip, daß ein Bild die dekorativ schmückende Wirkung besitzen muß, kommt

bei diesem Maler in moderner Empfindungsweise wieder zum Ausdruck. Was

ihn dazu noch besonders auszeichnet, ist das große malerische Empfinden,

mit der er die scharfe, prägnante Trennung der Lokaltöne gibt. Wenn auch

in manchen Teilen die Form wohl betont oder angedeutet ist, so geht der

Maler doch mehr von der Farbe aus und diese selbst ist von einem inner-

lichen Leben erfüllt, weil eben für ihn das Formale mehr als farbiges Element

existiert. Das ewig wiederkehrende Gesetz in der Malerei kann auch Starker

nicht ignorieren, denn es ist unmöglich, die zeichnerische Kraft und die Kolo-

ristik im gleichen Maße zu vereinigen. Die Vorzüge der einen schließt die

F. Wolter,

Freie Ver-

einigung

Württbg.

Künstler.

203

M. Tauchen.

an. Sie sind das Produkt der Tätig-

keit des stets gleich gearteten mensch-

lichen Gehirns. Unter den vorge-

führten Bildern Schickardts ist „Der

Blick ins weite Land" wohl das ge-

lungenste. Weit spannen sich die von

der untergehenden Sonne angeleuch-

teten Wolken über die endlose Fläche

aus und in der Ferne gehen die letzten

Regenschauer nieder. Klingt uns aus

diesem Gemälde ein melancholischer

Gesang echt deutscher Art entgegen,

so spricht eine halb ernste, halb freu-

dige Stimmung aus dem Bilde ..Der

Morgen" mit seinem schlichten Motiv

eines dahinplätschernden Baches, von

alten Weiden umstanden. In diesem

Gemälde sind Anklänge an fremde

Einflüsse weniger erkennbar und man

sieht, wie der Künstler nach einer

ganz eigenen selbständigen Technik

schafft, die als neueres Resultat seiner

Weltanschauung sich gleichsam heraus-

bildet. Ist hier noch der Bildcharakter

gewahrt, so tritt uns in dem Thema ..Die Schlucht" mehr die Studie entgegen,

in welcher es dem Maler mehr auf die Wiedergabe der feinen Tonvaleurs

ankam, als aus einem Milieu herauszuschaffen, ein Bild zu komponieren.

Unter diesem Gesichtspunkte dürften auch die Pastelle zu betrachten sein,

von denen insbesondere die von den letzten Strahlen der untergehenden Sonne

beleuchteten Bäume in einem Ueberschwemmungsgebiete den Vorzug verdienen,

da auch zugleich eine fast ans Unheimliche grenzende Stimmung, die in der

grünlich schimmernden Luft liegt, ausgedrückt ist. (Vgl. Beilage zu S. 202.)

In mancher Hinsicht, sowohl in der Farbenwahl, als in einigen technischen

Aeußerlichkeiten, ist Erwin Starker dem vorhergenannten Künstler verwandt.

Ein Abhängigkeitsverhältnis ist aber ebenfalls aus den schon angegebenen

Gründen nicht vorhanden. Auch beabsichtigt Starker etwas ganz anderes,

ganz aparte, seltene Vorgänge in der Natur greift er auf und weiß diese mit

einem künstlerisch-dekorativen Geschmack zu verwerten. Gerade das uralte

Prinzip, daß ein Bild die dekorativ schmückende Wirkung besitzen muß, kommt

bei diesem Maler in moderner Empfindungsweise wieder zum Ausdruck. Was

ihn dazu noch besonders auszeichnet, ist das große malerische Empfinden,

mit der er die scharfe, prägnante Trennung der Lokaltöne gibt. Wenn auch

in manchen Teilen die Form wohl betont oder angedeutet ist, so geht der

Maler doch mehr von der Farbe aus und diese selbst ist von einem inner-

lichen Leben erfüllt, weil eben für ihn das Formale mehr als farbiges Element

existiert. Das ewig wiederkehrende Gesetz in der Malerei kann auch Starker

nicht ignorieren, denn es ist unmöglich, die zeichnerische Kraft und die Kolo-

ristik im gleichen Maße zu vereinigen. Die Vorzüge der einen schließt die

F. Wolter,

Freie Ver-

einigung

Württbg.

Künstler.

203