39

monumentalen Ernst der Werke der Alten

jedoch vermisst. In dieser Zeit der spätesten

Verfallsgotik erst wird der Baumeister zum

Handwerker.

Wer als Lehrling in die Hütte eintrat,

hatte eine Lehrzeit von vier Jahren zu be-

stehen, dann wurde er nach Ableistung eines

Probestücks vor versammelter Hütte frei-

gesprochen und bekam vom Meister sein

Zeichen, das Steinmetzzeichen verliehen. Das-

selbe diente als Ausweis auf der Wander-

schaft und hatte die Bedeutung als Unter-

schrift. Mit demselben wurde jeder von ihm

verfertigte Werkstein bezeichnet. Professor

Rziha will in seinen Studien über die Stein-

metzzeichen als Schlüsselfigur der geometri-

schen Zeichen für die Bauhütte von Strass-

burg das Quadrat, die von Köln das gleich-

seitige Dreieck, für Wien den Vierpass und

für Bern den Dreipass annehmen, was nicht

ganz von der Hand zu weisen ist, und auch

in etwa dem obengenannten Konstruktions-

schema der Triangulatur, resp. Quadratur

entsprechen würde. Allerdings kommen

neben den rein geometrischen Figuren auch

eine Anzahl vollständig freier Zeichen, so die

Abbildung eines Kleeblatts, einer Eichel,

einer Armbrust und dergl. vor, die in eine

der ebengenannten schamatischen Figuren

nicht eingepasst werden können. Hier in

der Strassburger Bauhütte, die am längsten

ihre Traditionen bewahrt hat, wurden noch

in den Jahren i835 und i836 die letzten

Steinmetzzeichen verliehen.

In den Satzungsbüchern sind die Vor

Schriften und Bestimmungen für das Ver-

halten der Gesellen während der Arbeit und

ausserhalb der Hütte sehr streng, und werden

auf alle Vergehen Strafen gelegt.

In der Frühzeit wurde nur im Tagelohn

gearbeitet, erst später kam die Akkordberech-

nung in Gebrauch. Die glatten Quader ohne

Profilierung wurden im Steinbruch fertig-

gestellt, für welchen ein besonderer Gruben-

meister angestellt war. Für das Strass-

burger Münster wurde in der romanischen

Zeit das grobkörnige feste Material aus dem

Krontal, in der gotischen Epoche, welche

infolge der feineren Profilierungen und reichen

Bildhauerarbeiten eines feinkörnigeren Mate-

rials bedurfte, die geologisch höher gelagerten

Schichtungen aus den Brüchen bei Urmatt,

Dinsheim und später bei Wasselnheim ver-

wendet.

Die Oberflächenbearbeitung erfolgte in

der frühromanischen Zeit hauptsächlich ver-

mittelst des Zweispitzes, dann durch die

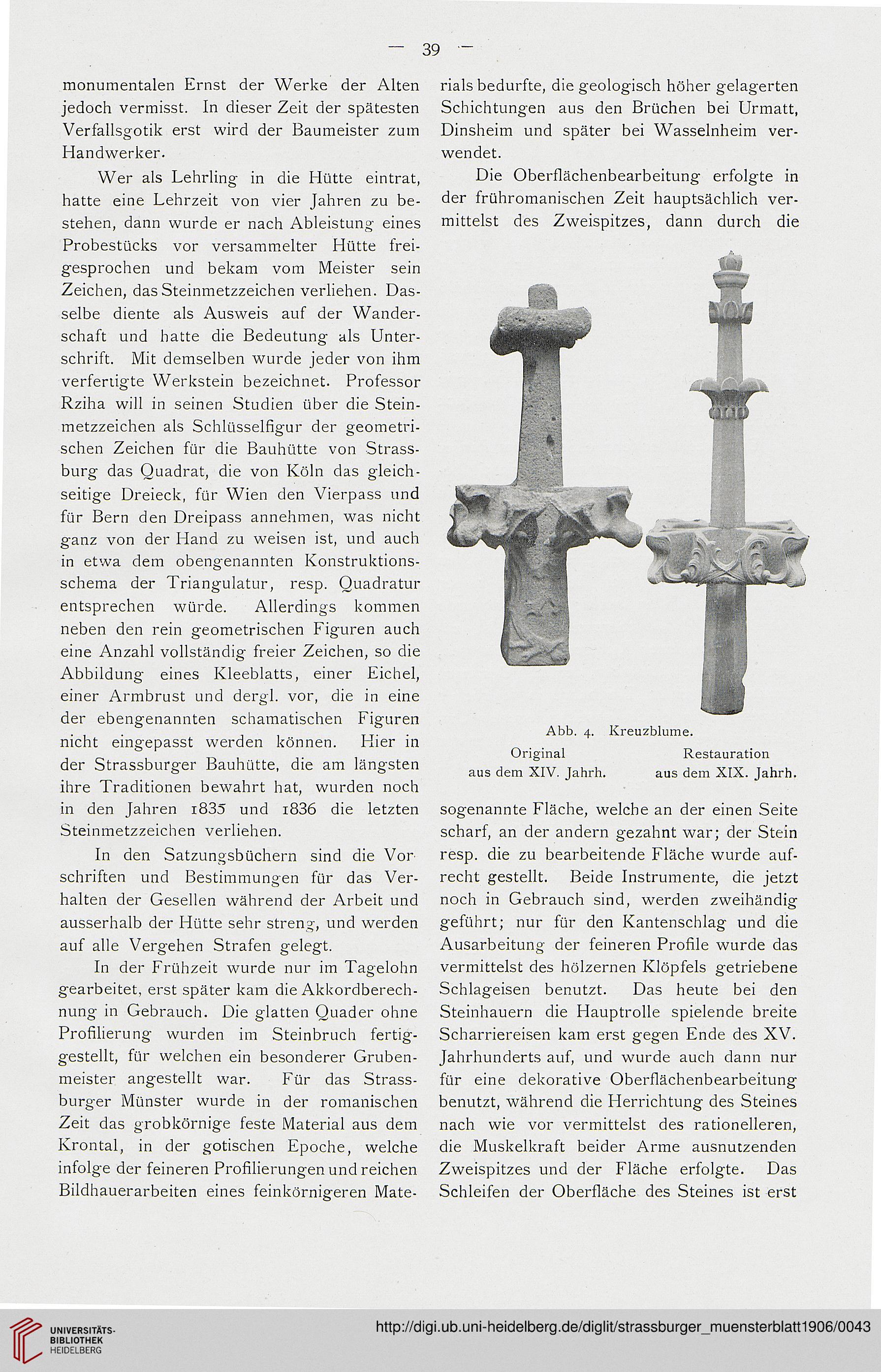

Abb. 4. Kreuzblume.

Original Restauration

aus dem XIV. Jahrh. aus dem XIX. Jahrh.

sogenannte Fläche, welche an der einen Seite

scharf, an der andern gezahnt war; der Stein

resp. die zu bearbeitende Fläche wurde auf-

recht gestellt. Beide Instrumente, die jetzt

noch in Gebrauch sind, werden zweihändig

geführt; nur für den Kantenschlag und die

Ausarbeitung der feineren Profile wurde das

vermittelst des hölzernen Klöpfels getriebene

Schlageisen benutzt. Das heute bei den

Steinhauern die Hauptrolle spielende breite

Scharriereisen kam erst gegen Ende des XV.

Jahrhunderts auf, und wurde auch dann nur

für eine dekorative Oberflächenbearbeitung

benutzt, während die Herrichtung des Steines

nach wie vor vermittelst des rationelleren,

die Muskelkraft beider Arme ausnutzenden

Zweispitzes und der Fläche erfolgte. Das

Schleifen der Oberfläche des Steines ist erst

monumentalen Ernst der Werke der Alten

jedoch vermisst. In dieser Zeit der spätesten

Verfallsgotik erst wird der Baumeister zum

Handwerker.

Wer als Lehrling in die Hütte eintrat,

hatte eine Lehrzeit von vier Jahren zu be-

stehen, dann wurde er nach Ableistung eines

Probestücks vor versammelter Hütte frei-

gesprochen und bekam vom Meister sein

Zeichen, das Steinmetzzeichen verliehen. Das-

selbe diente als Ausweis auf der Wander-

schaft und hatte die Bedeutung als Unter-

schrift. Mit demselben wurde jeder von ihm

verfertigte Werkstein bezeichnet. Professor

Rziha will in seinen Studien über die Stein-

metzzeichen als Schlüsselfigur der geometri-

schen Zeichen für die Bauhütte von Strass-

burg das Quadrat, die von Köln das gleich-

seitige Dreieck, für Wien den Vierpass und

für Bern den Dreipass annehmen, was nicht

ganz von der Hand zu weisen ist, und auch

in etwa dem obengenannten Konstruktions-

schema der Triangulatur, resp. Quadratur

entsprechen würde. Allerdings kommen

neben den rein geometrischen Figuren auch

eine Anzahl vollständig freier Zeichen, so die

Abbildung eines Kleeblatts, einer Eichel,

einer Armbrust und dergl. vor, die in eine

der ebengenannten schamatischen Figuren

nicht eingepasst werden können. Hier in

der Strassburger Bauhütte, die am längsten

ihre Traditionen bewahrt hat, wurden noch

in den Jahren i835 und i836 die letzten

Steinmetzzeichen verliehen.

In den Satzungsbüchern sind die Vor

Schriften und Bestimmungen für das Ver-

halten der Gesellen während der Arbeit und

ausserhalb der Hütte sehr streng, und werden

auf alle Vergehen Strafen gelegt.

In der Frühzeit wurde nur im Tagelohn

gearbeitet, erst später kam die Akkordberech-

nung in Gebrauch. Die glatten Quader ohne

Profilierung wurden im Steinbruch fertig-

gestellt, für welchen ein besonderer Gruben-

meister angestellt war. Für das Strass-

burger Münster wurde in der romanischen

Zeit das grobkörnige feste Material aus dem

Krontal, in der gotischen Epoche, welche

infolge der feineren Profilierungen und reichen

Bildhauerarbeiten eines feinkörnigeren Mate-

rials bedurfte, die geologisch höher gelagerten

Schichtungen aus den Brüchen bei Urmatt,

Dinsheim und später bei Wasselnheim ver-

wendet.

Die Oberflächenbearbeitung erfolgte in

der frühromanischen Zeit hauptsächlich ver-

mittelst des Zweispitzes, dann durch die

Abb. 4. Kreuzblume.

Original Restauration

aus dem XIV. Jahrh. aus dem XIX. Jahrh.

sogenannte Fläche, welche an der einen Seite

scharf, an der andern gezahnt war; der Stein

resp. die zu bearbeitende Fläche wurde auf-

recht gestellt. Beide Instrumente, die jetzt

noch in Gebrauch sind, werden zweihändig

geführt; nur für den Kantenschlag und die

Ausarbeitung der feineren Profile wurde das

vermittelst des hölzernen Klöpfels getriebene

Schlageisen benutzt. Das heute bei den

Steinhauern die Hauptrolle spielende breite

Scharriereisen kam erst gegen Ende des XV.

Jahrhunderts auf, und wurde auch dann nur

für eine dekorative Oberflächenbearbeitung

benutzt, während die Herrichtung des Steines

nach wie vor vermittelst des rationelleren,

die Muskelkraft beider Arme ausnutzenden

Zweispitzes und der Fläche erfolgte. Das

Schleifen der Oberfläche des Steines ist erst