4i

Die Gewölbe, dies wichtige Charakte-

ristikum der mittelalterlichen Bauweise, haben

meistens eine ziemlich bedeutende Stärke.

Vorwiegend wurden dieselben in Backstein,

in der romanischen Zeit auch in Bruchstein

ausgeführt. Hier am Münster bestehen sie

durchweg in Backstein, in einer Stärke von

36 cm (dem Grössenmass eines Ziegels der

Zeit, dem noch jetzt vereinzelt angewendeten

Format.) In der Spätzeit erhalten die Ge-

wölbekappen bedeutend geringere Stärke,

bis zu 12 cm.

Die Gewölbezwickel sind in der Früh-

zeit vermittelst Spannkappen verstrebt. Als

Lehrbogen haben dabei für letztere gebogene

Schilfrohrstengel gedient. Das ganze Ge-

wölbe war nach oben durch eine Pflasterung

von Tonplättchen abgedeckt.

Wie schon vorhin bemerkt, war den

besseren Steinmetzen bezügl. der Ausarbeitung

ihrer Steine, der speziellen Detaillierung mehr

oder weniger grosse persönliche Freiheit ge-

lassen , das Arbeiten war ein mehr selbstän-

diges. Noch viel mehr künstlerische Freiheit

genossen die Bildhauer, Laubarbeiter und Figu-

risten.

Das schmückende Laub der Kapitale,

Friese etc. ist in der Zeit der Früh- und

Hochgotik rein naturalistisch. Das Blatt, die

Blume, wie Feld und Wald der Heimat sie

bieten, dienen direkt als Vorbild. Der eine

Laubhauer sucht es dem andern zuvor zu

tun, daher die ungeheure Mannigfaltigkeit in

den Formen und die Freiheit, soweit der

Zwang der architektonischen Linien dies ge-

stattet. Mit dem Anfang des XIV. Jahr-

hunderts ist der Beginn des Verfalls zu kon-

statieren, zeigt sich die Manieriertheit in der

Behandlung des Blattwerks. Die Blattachse,

vorher straff oder der Natur entsprechend

leicht bewegt, beginnt sich zu wellen, zeigt

die Bewegung, die das welkende, eintrock-

nende Laub macht; aus einer Bewegung

werden zwei und drei, bis schliesslich nicht

mehr in der Nachahmung, sondern im bizarren

Spiel der Linienführung, die ein unnatürliches

Ausbeulen des Blattes zur Folge hat, das ur-

sprüngliche natürliche Vorbild untergeht. Bis

zum Anfang des XV. Jahrhunderts ist dies

Vorbild wenigstens in einigen Blattformen,

wie Eiche, Distel, die sich am meisten dem

veränderten Geschmack anpassen, noch un-

bestimmt zu erkennen, später ist auch das

nicht mehr möglich und nur ein knorriges,

entlaubtes Astwerk erinnert an den längst

verschwundenen Frühling gotischer Kunst.

DieklassischeZeitder gotischen Baukunst,

speziell das XIII. Jahrhunderts war auch die

%

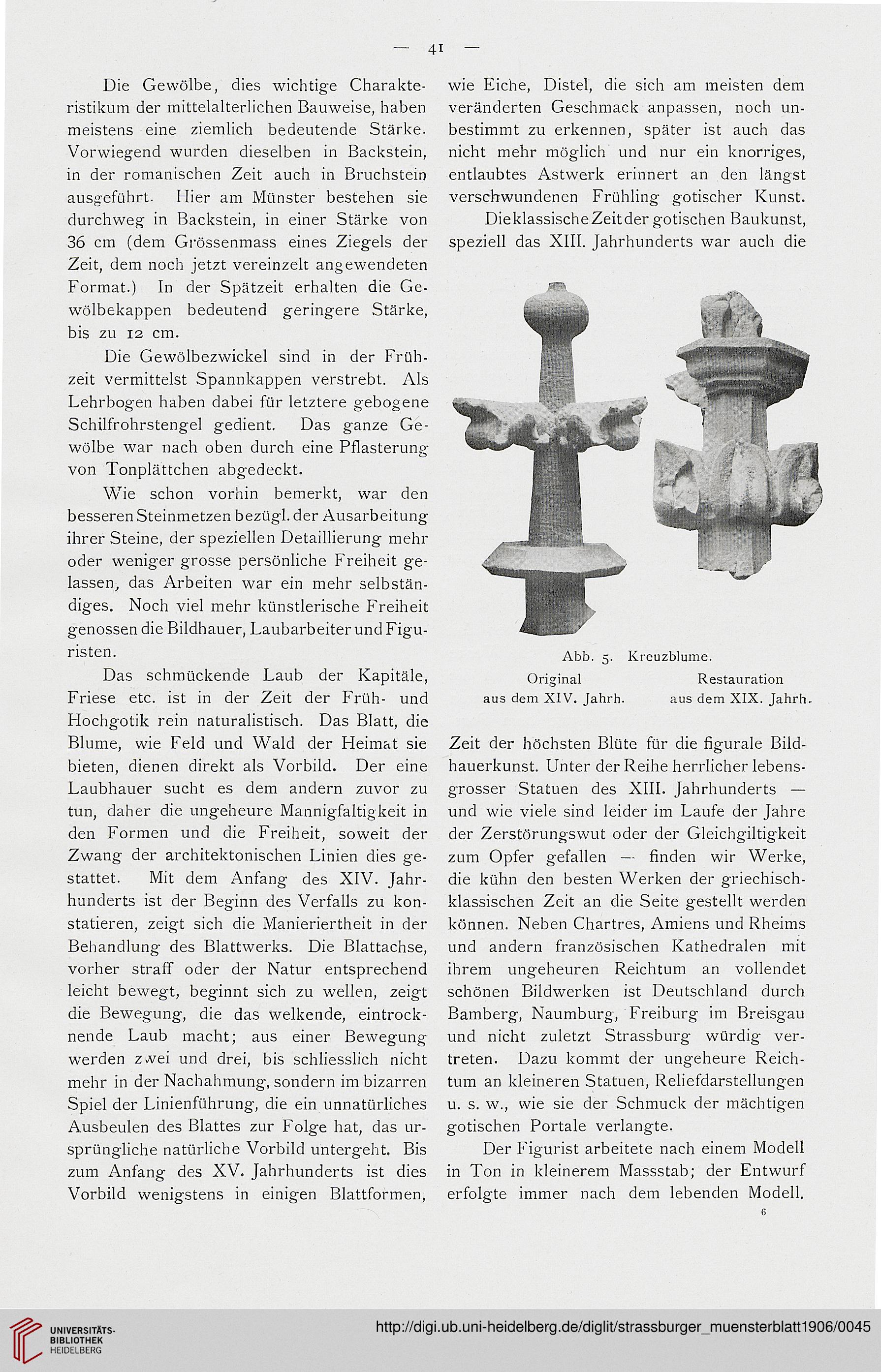

Abb. 5. Kreuzblume.

Original Restauration

aus dem XIV. Jahrh. aus dem XIX. Jahrh.

Zeit der höchsten Blüte für die figurale Bild-

hauerkunst. Unter der Reihe herrlicher lebens-

grosser Statuen des XIII. Jahrhunderts —

und wie viele sind leider im Laufe der Jahre

der Zerstörungswut oder der Gleichgiltigkeit

zum Opfer gefallen — finden wir Werke,

die kühn den besten Werken der griechisch-

klassischen Zeit an die Seite gestellt werden

können. Neben Chartres, Amiens und Rheims

und andern französischen Kathedralen mit

ihrem ungeheuren Reichtum an vollendet

schönen Bildwerken ist Deutschland durch

Bamberg, Naumburg, Freiburg im Breisgau

und nicht zuletzt Strassburg würdig ver-

treten. Dazu kommt der ungeheure Reich-

tum an kleineren Statuen, Reliefdarstellungen

u. s. w., wie sie der Schmuck der mächtigen

gotischen Portale verlangte.

Der Figurist arbeitete nach einem Modell

in Ton in kleinerem Massstab; der Entwurf

erfolgte immer nach dem lebenden Modell.

6

Die Gewölbe, dies wichtige Charakte-

ristikum der mittelalterlichen Bauweise, haben

meistens eine ziemlich bedeutende Stärke.

Vorwiegend wurden dieselben in Backstein,

in der romanischen Zeit auch in Bruchstein

ausgeführt. Hier am Münster bestehen sie

durchweg in Backstein, in einer Stärke von

36 cm (dem Grössenmass eines Ziegels der

Zeit, dem noch jetzt vereinzelt angewendeten

Format.) In der Spätzeit erhalten die Ge-

wölbekappen bedeutend geringere Stärke,

bis zu 12 cm.

Die Gewölbezwickel sind in der Früh-

zeit vermittelst Spannkappen verstrebt. Als

Lehrbogen haben dabei für letztere gebogene

Schilfrohrstengel gedient. Das ganze Ge-

wölbe war nach oben durch eine Pflasterung

von Tonplättchen abgedeckt.

Wie schon vorhin bemerkt, war den

besseren Steinmetzen bezügl. der Ausarbeitung

ihrer Steine, der speziellen Detaillierung mehr

oder weniger grosse persönliche Freiheit ge-

lassen , das Arbeiten war ein mehr selbstän-

diges. Noch viel mehr künstlerische Freiheit

genossen die Bildhauer, Laubarbeiter und Figu-

risten.

Das schmückende Laub der Kapitale,

Friese etc. ist in der Zeit der Früh- und

Hochgotik rein naturalistisch. Das Blatt, die

Blume, wie Feld und Wald der Heimat sie

bieten, dienen direkt als Vorbild. Der eine

Laubhauer sucht es dem andern zuvor zu

tun, daher die ungeheure Mannigfaltigkeit in

den Formen und die Freiheit, soweit der

Zwang der architektonischen Linien dies ge-

stattet. Mit dem Anfang des XIV. Jahr-

hunderts ist der Beginn des Verfalls zu kon-

statieren, zeigt sich die Manieriertheit in der

Behandlung des Blattwerks. Die Blattachse,

vorher straff oder der Natur entsprechend

leicht bewegt, beginnt sich zu wellen, zeigt

die Bewegung, die das welkende, eintrock-

nende Laub macht; aus einer Bewegung

werden zwei und drei, bis schliesslich nicht

mehr in der Nachahmung, sondern im bizarren

Spiel der Linienführung, die ein unnatürliches

Ausbeulen des Blattes zur Folge hat, das ur-

sprüngliche natürliche Vorbild untergeht. Bis

zum Anfang des XV. Jahrhunderts ist dies

Vorbild wenigstens in einigen Blattformen,

wie Eiche, Distel, die sich am meisten dem

veränderten Geschmack anpassen, noch un-

bestimmt zu erkennen, später ist auch das

nicht mehr möglich und nur ein knorriges,

entlaubtes Astwerk erinnert an den längst

verschwundenen Frühling gotischer Kunst.

DieklassischeZeitder gotischen Baukunst,

speziell das XIII. Jahrhunderts war auch die

%

Abb. 5. Kreuzblume.

Original Restauration

aus dem XIV. Jahrh. aus dem XIX. Jahrh.

Zeit der höchsten Blüte für die figurale Bild-

hauerkunst. Unter der Reihe herrlicher lebens-

grosser Statuen des XIII. Jahrhunderts —

und wie viele sind leider im Laufe der Jahre

der Zerstörungswut oder der Gleichgiltigkeit

zum Opfer gefallen — finden wir Werke,

die kühn den besten Werken der griechisch-

klassischen Zeit an die Seite gestellt werden

können. Neben Chartres, Amiens und Rheims

und andern französischen Kathedralen mit

ihrem ungeheuren Reichtum an vollendet

schönen Bildwerken ist Deutschland durch

Bamberg, Naumburg, Freiburg im Breisgau

und nicht zuletzt Strassburg würdig ver-

treten. Dazu kommt der ungeheure Reich-

tum an kleineren Statuen, Reliefdarstellungen

u. s. w., wie sie der Schmuck der mächtigen

gotischen Portale verlangte.

Der Figurist arbeitete nach einem Modell

in Ton in kleinerem Massstab; der Entwurf

erfolgte immer nach dem lebenden Modell.

6