Nr. 4

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

59

gangsstil durch Vortragkreuze, einen Kelch und ein Reliquienkästchen mit alter

Darstellung des Martyriums der hl. Katharina vertreten.

Auf den folgenden 27 Tafeln sind 43 gotische Gegenstände abge-

bildet, darunter neben zahlreichen Kelchen einige spätgotische Monstranzen, Reh-

quiare, in denen das spätere Mittelalter eine so erfreuliche Mannigfaltigkeit auf-

weist, Ziborien, Standkreuze und als große Seltenheit ein Paar spätgotische Meß-

kännchen. Irrig ist auf Tafel 14 ein Paxtäfelchen, das ursprünglich, nach der Gra-

vierung des rückseitigen Deckels zu schließen, eine Reliquie des hl. Johannes des

Täufers enthielt und später zu einer Custodia umgestaltet wurde, als „Verseh-

Monstranz" gekennzeichnet1. Einige Prachtstücke sind unter diesen Sachen einge-

reiht, so das frühe Büsten-

rehquiar des hl. Wunibald

aus Scheer, noch Kupfer,

wie die meisten älteren

Stücke, „um 1300" wohl

etwas zu früh angesetzt,

eher gegen Mitte des

XIV. Jahrh.; dann das

ganz vorzüglich gearbeitete

Armrehquiar des hl.Vitus

aus Ellwangen, bei dem

man an Augsburg und an

GeorgSelddenken möchte,

schon ganz renaissance-

mäßig in der Freiheit der

Auffassung (Abb. 1). Den

prächtigen „Kalvarien-

berg" in Gmünd, an wel-

chem Pazaurek den Über-

gang von der Reliefplastik

zur Vollplastik und die zu-

nehmende Heranziehung

architektonischer Formen

zu Schmuckzwecken gut beleuchtet, möchte ich doch nicht in zwei, gleich durch

ein Jahrhundert getrennte Teile zerlegen; soweit die auf der Abbildung sicht-

baren Teile ein Urteil zulassen, gehören Sockel und Kreuzesgruppe der gleichen

Stilphase an, wohl auch der gleichen Hand, und beide Teile weisen schon durch

den so charakteristischen Faltenwurf etwa ins dritte Jahrzehnt des XV. Jahrh.

Unter den Monstranzen gebührt die Palme der des Klosters Ochsenhausen, die

sich äußerst kunstvoll aus dem zwölfteiligen Fuß ins Sechseck, aus dem Sechs-

eck in den vierseitigen Turm umsetzt, der das schlanke und in Ebenmaß und

Geschlossenheit des Aufbaues kaum je übertroffene Werk in einen Pyramiden-

helm mit doppelter Kreuzblume ausklingen läßt.

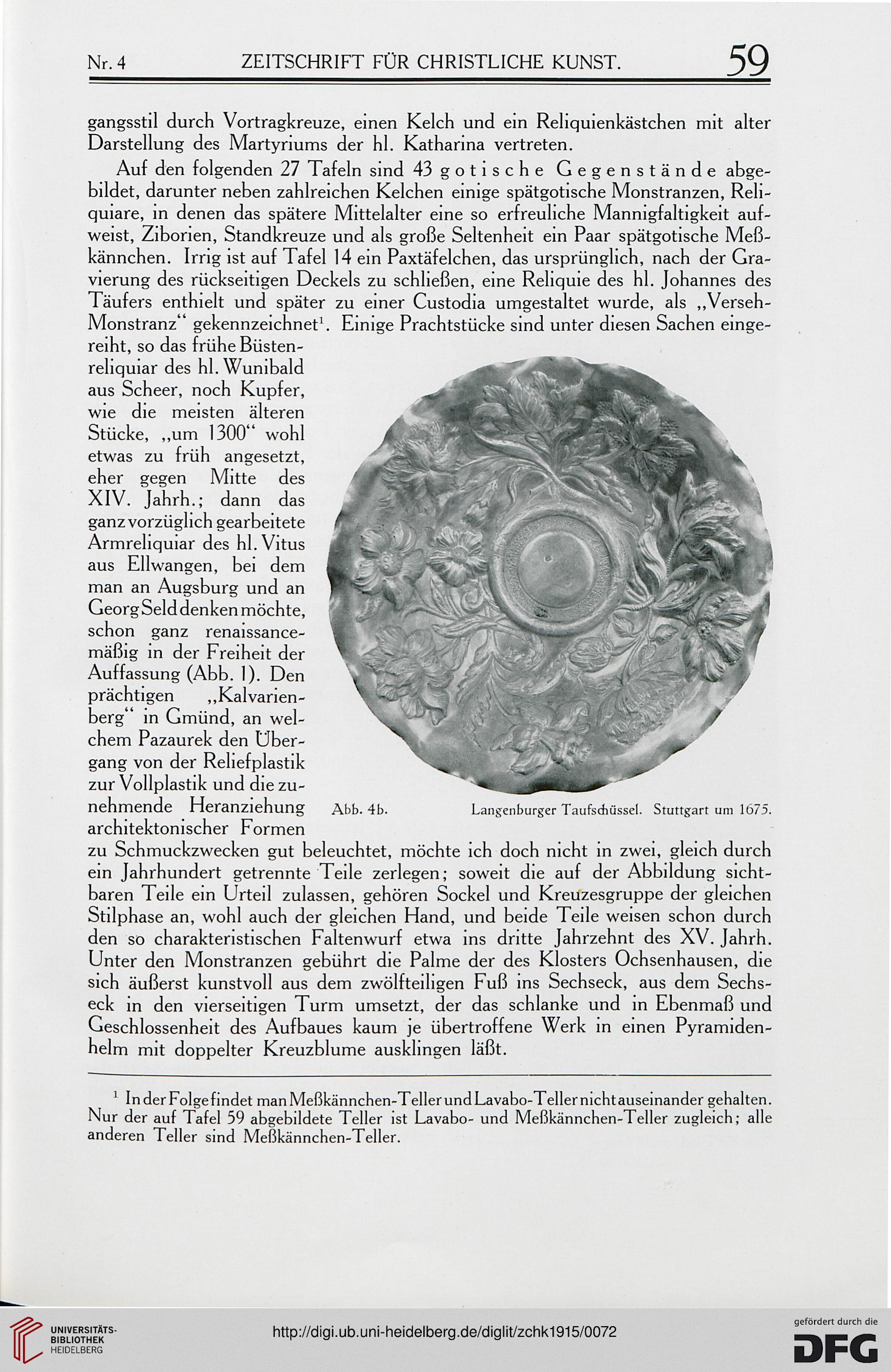

Abb. 4b.

Langenburger Taufschüssel. Stuttgart um 1675.

1 Inder Folgefindet manMeßkännchen-TellerundLavabo-Tellernichtauseinander gehalten.

Nur der auf Tafel 59 abgebildete Teller ist Lavabo- und Meßkännchen-Teller zugleich; alle

anderen Teller sind Meßkännchen-Teller.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

59

gangsstil durch Vortragkreuze, einen Kelch und ein Reliquienkästchen mit alter

Darstellung des Martyriums der hl. Katharina vertreten.

Auf den folgenden 27 Tafeln sind 43 gotische Gegenstände abge-

bildet, darunter neben zahlreichen Kelchen einige spätgotische Monstranzen, Reh-

quiare, in denen das spätere Mittelalter eine so erfreuliche Mannigfaltigkeit auf-

weist, Ziborien, Standkreuze und als große Seltenheit ein Paar spätgotische Meß-

kännchen. Irrig ist auf Tafel 14 ein Paxtäfelchen, das ursprünglich, nach der Gra-

vierung des rückseitigen Deckels zu schließen, eine Reliquie des hl. Johannes des

Täufers enthielt und später zu einer Custodia umgestaltet wurde, als „Verseh-

Monstranz" gekennzeichnet1. Einige Prachtstücke sind unter diesen Sachen einge-

reiht, so das frühe Büsten-

rehquiar des hl. Wunibald

aus Scheer, noch Kupfer,

wie die meisten älteren

Stücke, „um 1300" wohl

etwas zu früh angesetzt,

eher gegen Mitte des

XIV. Jahrh.; dann das

ganz vorzüglich gearbeitete

Armrehquiar des hl.Vitus

aus Ellwangen, bei dem

man an Augsburg und an

GeorgSelddenken möchte,

schon ganz renaissance-

mäßig in der Freiheit der

Auffassung (Abb. 1). Den

prächtigen „Kalvarien-

berg" in Gmünd, an wel-

chem Pazaurek den Über-

gang von der Reliefplastik

zur Vollplastik und die zu-

nehmende Heranziehung

architektonischer Formen

zu Schmuckzwecken gut beleuchtet, möchte ich doch nicht in zwei, gleich durch

ein Jahrhundert getrennte Teile zerlegen; soweit die auf der Abbildung sicht-

baren Teile ein Urteil zulassen, gehören Sockel und Kreuzesgruppe der gleichen

Stilphase an, wohl auch der gleichen Hand, und beide Teile weisen schon durch

den so charakteristischen Faltenwurf etwa ins dritte Jahrzehnt des XV. Jahrh.

Unter den Monstranzen gebührt die Palme der des Klosters Ochsenhausen, die

sich äußerst kunstvoll aus dem zwölfteiligen Fuß ins Sechseck, aus dem Sechs-

eck in den vierseitigen Turm umsetzt, der das schlanke und in Ebenmaß und

Geschlossenheit des Aufbaues kaum je übertroffene Werk in einen Pyramiden-

helm mit doppelter Kreuzblume ausklingen läßt.

Abb. 4b.

Langenburger Taufschüssel. Stuttgart um 1675.

1 Inder Folgefindet manMeßkännchen-TellerundLavabo-Tellernichtauseinander gehalten.

Nur der auf Tafel 59 abgebildete Teller ist Lavabo- und Meßkännchen-Teller zugleich; alle

anderen Teller sind Meßkännchen-Teller.