Nr. 6

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

93

Abi). 5. Karolingisrhe Standarte.

gischen Zeitalter die antike Überlieferung des überbauten (Ciborium) Altares

noch lange nachgewirkt, wobei der zunehmende Gebrauch, Reliquien als heiliges

Unterpfand in der Altarplatte selbst oder im be-

sonderen Behälter im Felde mitzuführen, die Form-

gebung naturgemäß beeinflußte. So verordnete das

deutsche Konzil von 742: „daß bei den Heeren

Priester sein sollten, um die heiligen Geheimnisse

der Messe zu wahren und die schützenden Reliquien

der Heiligen voranzutragen." Im allgemeinen gehören

daher auch die Reliquienbehälter, meist hölzerne Käst-

chen mit ebener oder abgewalmter Deckelfläche, zum

üblichen Bestände des Feldaltares. (Vgl. Abb. 2.)

Während in die Oberfläche des entweder einzuschie-

benden oder aufzuklappenden Deckels der Altarstein

eingelassen wird, sind die freien Außenflächen mit

aufgestifteten Beinplatten versehen, bei deren

Schmuckformen in antikem Stilgewande germanisch-

christliche Auffassung nach Ausdruck ringt. Neben

religiösen Darstellungen werden mit Vorliebe die

Beziehungen zum Kriegerstande unter entsprechen-

der Betonung der Mannesstärke, der Tapferkeit,

Unerschrockenheit und des Heldenmutes angedeutet.

Von solchen Reliquienschreinen, welche die Aus-

rüstung von Feldaltären wesentlich ergänzten, mögen

sich einige, wenn auch nicht immer in ursprünglicher

Fassung oder unberührtem Zustande erhalten haben.

Eine solche Vermutung mag zutreffen bei dem eigen-

artigen Beinkästchen aus frühchristlicher Zeit, welches

sich im Kaiser-Fnednch-Museum zu Berlin befindet,

und auf das Bode im Jahre 1871 in dieser Zeitschrift

aufmerksam machte7. (Vgl. Abb. 3 u. 4.) Gegenüber

der Ausführung des antikisierenden Ornamentes und

der Kriegerdarstellung auf der Vorderseite, zeigt die

Darstellung der Kreuzigung auf dem Deckel eine

entschieden spätere Behandlungsweise, weshalb die

Annahme berechtigt erscheint, daß das Mittelstück

des Deckels später an Stelle des ursprünglichen Altar-

steins getreten ist; andererseits mochte das recht-

eckige, besonders eingerahmte Mittelfeld der Vorder-

seite ursprünglich eine entsprechende Ergänzung zu

den beiden seitlich angebrachten Kriegergestalten

enthalten, vielleicht die Widmung, wie solche auf

römischen Altarsteinen in ähnlicher Anordnung (etwa

zwischen Mars und Herkules) wiederkehrt. Die hier

angev/andte Beinauflage der Reliquienkästchen hat jedenfalls in karolingischer Zeit

entschiedene Verbreitung und Fortbildung erfahren, wenn uns auch verhältnis-

7 Ztschr. f. ehr. Kunst 1891, S. 91.

cru*

.ff.v«'»"fn

fBfvicfonrr Signum

Eni

nach <H«rrad-¥onhan(iit)cy ;

Hortue dtliriflrum „

Abb, 6. Romanische Siegesfahne.

Ht

1

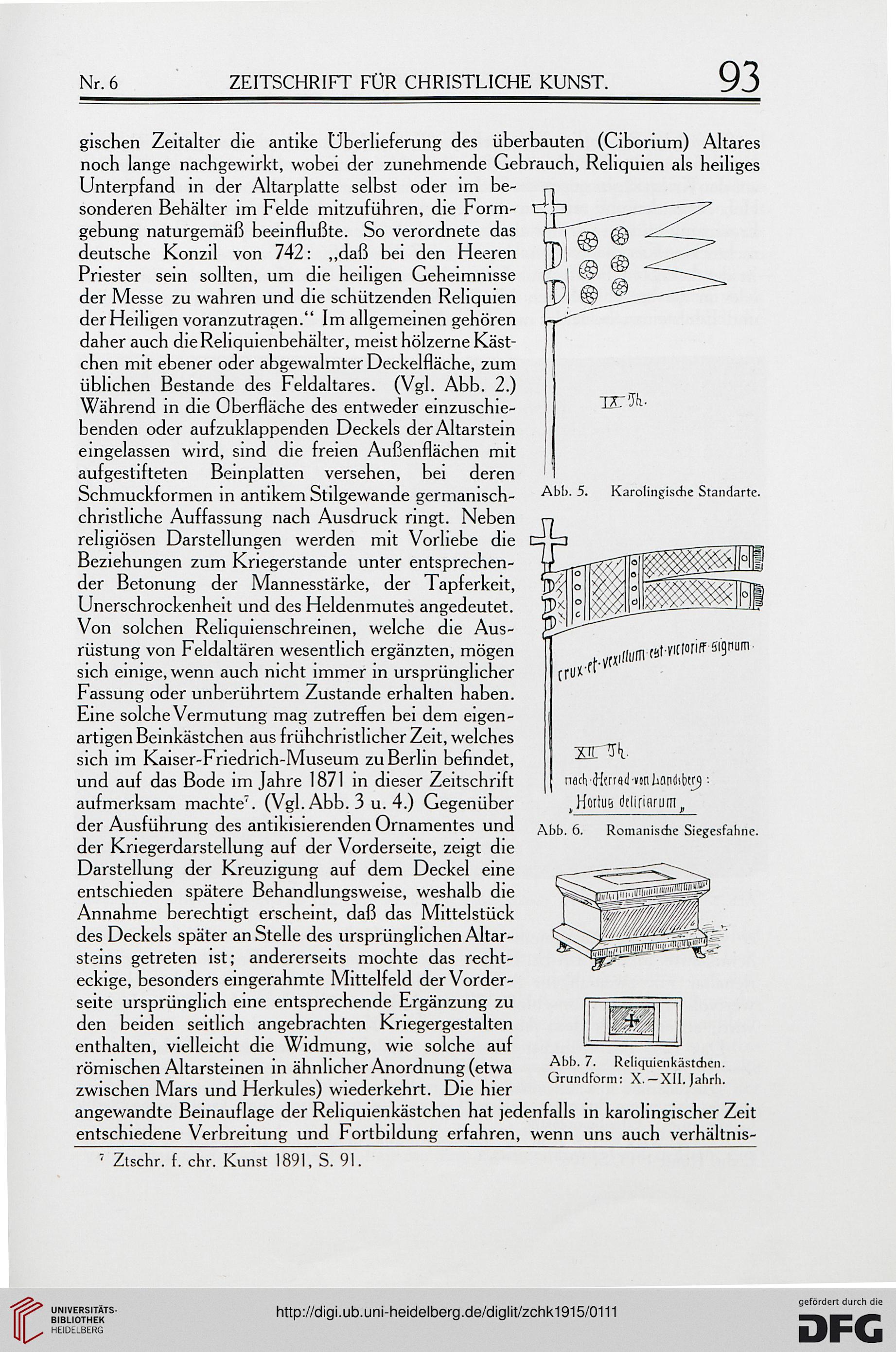

Abi). 7. Relk|uienkästchen.

Grundform: X. —XII. Jahrb.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

93

Abi). 5. Karolingisrhe Standarte.

gischen Zeitalter die antike Überlieferung des überbauten (Ciborium) Altares

noch lange nachgewirkt, wobei der zunehmende Gebrauch, Reliquien als heiliges

Unterpfand in der Altarplatte selbst oder im be-

sonderen Behälter im Felde mitzuführen, die Form-

gebung naturgemäß beeinflußte. So verordnete das

deutsche Konzil von 742: „daß bei den Heeren

Priester sein sollten, um die heiligen Geheimnisse

der Messe zu wahren und die schützenden Reliquien

der Heiligen voranzutragen." Im allgemeinen gehören

daher auch die Reliquienbehälter, meist hölzerne Käst-

chen mit ebener oder abgewalmter Deckelfläche, zum

üblichen Bestände des Feldaltares. (Vgl. Abb. 2.)

Während in die Oberfläche des entweder einzuschie-

benden oder aufzuklappenden Deckels der Altarstein

eingelassen wird, sind die freien Außenflächen mit

aufgestifteten Beinplatten versehen, bei deren

Schmuckformen in antikem Stilgewande germanisch-

christliche Auffassung nach Ausdruck ringt. Neben

religiösen Darstellungen werden mit Vorliebe die

Beziehungen zum Kriegerstande unter entsprechen-

der Betonung der Mannesstärke, der Tapferkeit,

Unerschrockenheit und des Heldenmutes angedeutet.

Von solchen Reliquienschreinen, welche die Aus-

rüstung von Feldaltären wesentlich ergänzten, mögen

sich einige, wenn auch nicht immer in ursprünglicher

Fassung oder unberührtem Zustande erhalten haben.

Eine solche Vermutung mag zutreffen bei dem eigen-

artigen Beinkästchen aus frühchristlicher Zeit, welches

sich im Kaiser-Fnednch-Museum zu Berlin befindet,

und auf das Bode im Jahre 1871 in dieser Zeitschrift

aufmerksam machte7. (Vgl. Abb. 3 u. 4.) Gegenüber

der Ausführung des antikisierenden Ornamentes und

der Kriegerdarstellung auf der Vorderseite, zeigt die

Darstellung der Kreuzigung auf dem Deckel eine

entschieden spätere Behandlungsweise, weshalb die

Annahme berechtigt erscheint, daß das Mittelstück

des Deckels später an Stelle des ursprünglichen Altar-

steins getreten ist; andererseits mochte das recht-

eckige, besonders eingerahmte Mittelfeld der Vorder-

seite ursprünglich eine entsprechende Ergänzung zu

den beiden seitlich angebrachten Kriegergestalten

enthalten, vielleicht die Widmung, wie solche auf

römischen Altarsteinen in ähnlicher Anordnung (etwa

zwischen Mars und Herkules) wiederkehrt. Die hier

angev/andte Beinauflage der Reliquienkästchen hat jedenfalls in karolingischer Zeit

entschiedene Verbreitung und Fortbildung erfahren, wenn uns auch verhältnis-

7 Ztschr. f. ehr. Kunst 1891, S. 91.

cru*

.ff.v«'»"fn

fBfvicfonrr Signum

Eni

nach <H«rrad-¥onhan(iit)cy ;

Hortue dtliriflrum „

Abb, 6. Romanische Siegesfahne.

Ht

1

Abi). 7. Relk|uienkästchen.

Grundform: X. —XII. Jahrb.