Nr

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

169

10

Abb. 2.

und Feststellung der Grenze war rechtlich an den Speerwurf gebunden. Indem

der Longobardenkönig Authans seine Lanze in die Tore des Leuchtturmes von

Regium stieß, bezeichnete er damit eine bestimmte Marke seiner Herrschaft. So

sprengte der Ostgotenkönig Theoderich über den Grenzfluß Isonzo und nimmt,

seinen Speer in den Boden Italiens schleudernd, von diesem Lande Besitz. Auch

bei den Franken wurde durch Aufpflanzen oder Einbohren der Lanze das durch

Krieg erworbene Eigentum an Grund und Boden bezeichnet. Wie die Königs-

lanze als Wahrzeichen der Belehnung und Verpflichtung zur Heeresfolge diente,

wurde auch in der Folgezeit die Verleihung eines Reichsamtes an die Übergabe

einer befahnten Lanze aus den Händen des Herrschers geknüpft. Diese altüber-

lieferten Rechtsgebräuche waren ausnehmend geeignet, dem Feldzeichen der

Lanzenfahne eine besondere, hohe und heilige Bedeutung zu sicheren. Di

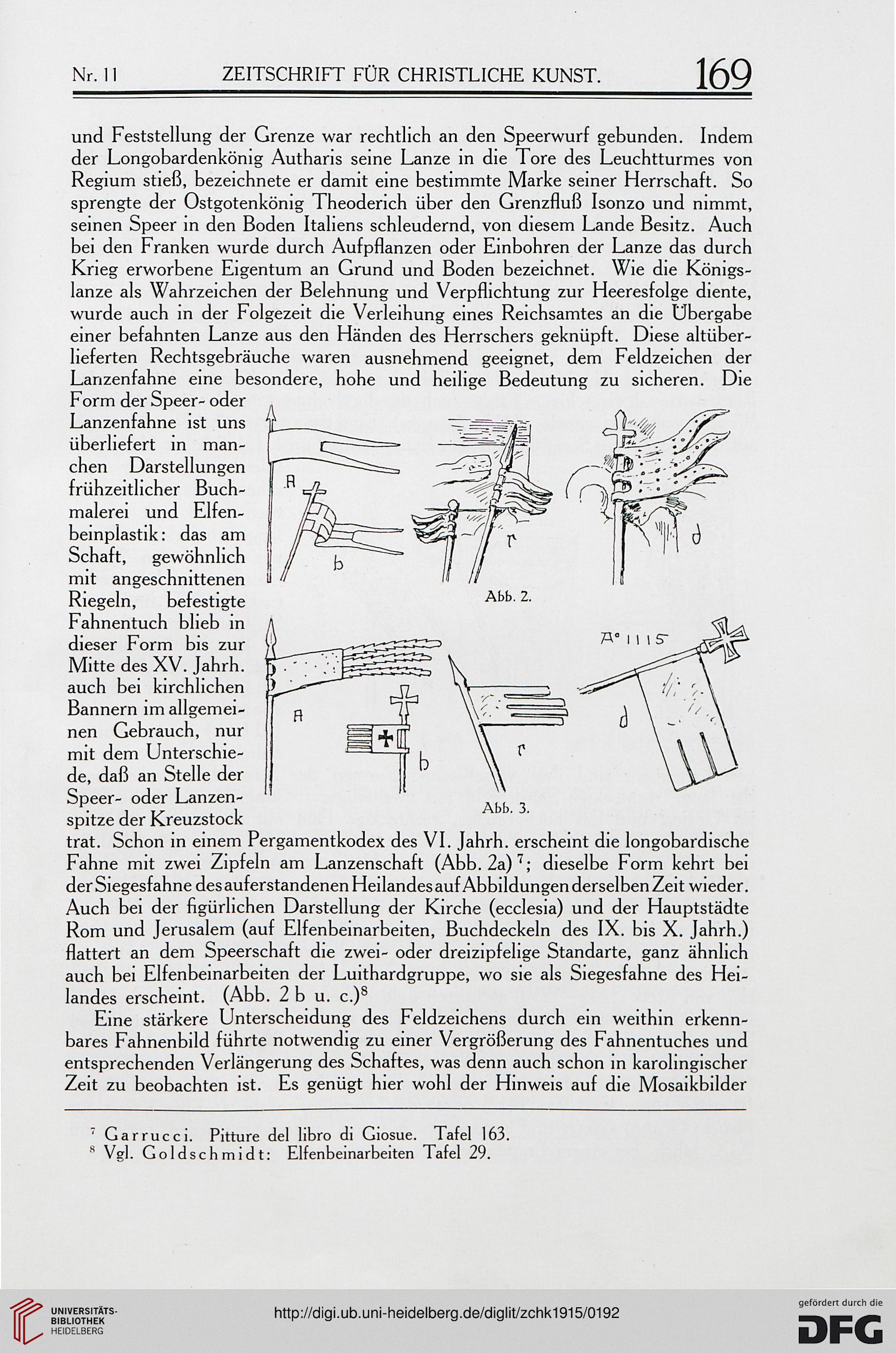

Form der Speer- oder

Lanzenfahne ist uns

überliefert in man-

chen Darstellungen

frühzeithcher Buch-

malerei und Elfen-

beinplastik: das am

Schaft, gewöhnlich

mit angeschnittenen

Riegeln, befestigte

Fahnentuch blieb in

dieser Form bis zur

Mitte des XV. Jahrh.

auch bei kirchlichen

Bannern im allgemei-

nen Gebrauch, nur

mit dem Unterschie-

de, daß an Stelle der

Speer- oder Lanzen-

spitze der Kreuzstock

trat. Schon in einem Pergamentkodex des VI. Jahrh. erscheint die longobardische

Fahne mit zwei Zipfeln am Lanzenschaft (Abb. 2a)7; dieselbe Form kehrt bei

der Siegesfahne des auferstandenen Heilandes auf Abbildungen derselben Zeit wieder.

Auch bei der figürlichen Darstellung der Kirche (ecclesia) und der Hauptstädte

Rom und Jerusalem (auf Elfenbeinarbeiten, Buchdeckeln des IX. bis X. Jahrh.)

flattert an dem Speerschaft die zwei- oder dreizipfelige Standarte, ganz ähnlich

auch bei Elfenbeinarbeiten der Luithardgruppe, wo sie als Siegesfahne des Hei-

landes erscheint. (Abb. 2 b u. c.)8

Eine stärkere Unterscheidung des Feldzeichens durch ein weithin erkenn-

bares Fahnenbild führte notwendig zu einer Vergrößerung des Fahnentuches und

entsprechenden Verlängerung des Schaftes, was denn auch schon in karolingischer

Zeit zu beobachten ist. Es genügt hier wohl der Hinweis auf die Mosaikbilder

Abb. 3.

7 Garrucci. Pitture del libro di Giosue. Tafel 163.

8 Vgl. Goldschmidt: Elfenbeinarbeiten Tafel 29.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

169

10

Abb. 2.

und Feststellung der Grenze war rechtlich an den Speerwurf gebunden. Indem

der Longobardenkönig Authans seine Lanze in die Tore des Leuchtturmes von

Regium stieß, bezeichnete er damit eine bestimmte Marke seiner Herrschaft. So

sprengte der Ostgotenkönig Theoderich über den Grenzfluß Isonzo und nimmt,

seinen Speer in den Boden Italiens schleudernd, von diesem Lande Besitz. Auch

bei den Franken wurde durch Aufpflanzen oder Einbohren der Lanze das durch

Krieg erworbene Eigentum an Grund und Boden bezeichnet. Wie die Königs-

lanze als Wahrzeichen der Belehnung und Verpflichtung zur Heeresfolge diente,

wurde auch in der Folgezeit die Verleihung eines Reichsamtes an die Übergabe

einer befahnten Lanze aus den Händen des Herrschers geknüpft. Diese altüber-

lieferten Rechtsgebräuche waren ausnehmend geeignet, dem Feldzeichen der

Lanzenfahne eine besondere, hohe und heilige Bedeutung zu sicheren. Di

Form der Speer- oder

Lanzenfahne ist uns

überliefert in man-

chen Darstellungen

frühzeithcher Buch-

malerei und Elfen-

beinplastik: das am

Schaft, gewöhnlich

mit angeschnittenen

Riegeln, befestigte

Fahnentuch blieb in

dieser Form bis zur

Mitte des XV. Jahrh.

auch bei kirchlichen

Bannern im allgemei-

nen Gebrauch, nur

mit dem Unterschie-

de, daß an Stelle der

Speer- oder Lanzen-

spitze der Kreuzstock

trat. Schon in einem Pergamentkodex des VI. Jahrh. erscheint die longobardische

Fahne mit zwei Zipfeln am Lanzenschaft (Abb. 2a)7; dieselbe Form kehrt bei

der Siegesfahne des auferstandenen Heilandes auf Abbildungen derselben Zeit wieder.

Auch bei der figürlichen Darstellung der Kirche (ecclesia) und der Hauptstädte

Rom und Jerusalem (auf Elfenbeinarbeiten, Buchdeckeln des IX. bis X. Jahrh.)

flattert an dem Speerschaft die zwei- oder dreizipfelige Standarte, ganz ähnlich

auch bei Elfenbeinarbeiten der Luithardgruppe, wo sie als Siegesfahne des Hei-

landes erscheint. (Abb. 2 b u. c.)8

Eine stärkere Unterscheidung des Feldzeichens durch ein weithin erkenn-

bares Fahnenbild führte notwendig zu einer Vergrößerung des Fahnentuches und

entsprechenden Verlängerung des Schaftes, was denn auch schon in karolingischer

Zeit zu beobachten ist. Es genügt hier wohl der Hinweis auf die Mosaikbilder

Abb. 3.

7 Garrucci. Pitture del libro di Giosue. Tafel 163.

8 Vgl. Goldschmidt: Elfenbeinarbeiten Tafel 29.