176

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 1

Psalm Davids, 143, 1 : „Benedictus dominus deus meus qui docet manus meas ad

prelium et digitos meos ad bellum." Die Umrandung wie der Umriß der großen

Buchstaben und Figuren ist in Kettenstich ausgeführt, dazu tritt ergänzend ein

modellierender Plattstich bei Andeutung der Köpfe, Gesichter und Haare. Ein-

zelne Buchstaben und die Gewandung der Figuren sind mit senkrechten Gold-

fäden ausgelegt, und mit verschiedenfarbigen Seidenfäden in regelmäßigen Ab-

ständen mit Knotenschhngung überfangen. Auch hier kehrt der in der Umschrift

durchgeführte Farbenwechsel: rot, blau, grün, goldgelb wieder. Die Stickerei

ist im ganzen gut erhalten, während der seidene Grundstoff an einigen Stellen

gelitten hat. Nach der angewandten Technik und Tracht der Figuren dürfte das

Fahnenstück spätestens im Anfang des XII. Jahrh. angefertigt worden sein. Anord-

nung und Zeichnung, im besonderen die Auszierung einzelner Buchstaben, erinnert

an die Kunststickerei aus dem Schreine des hl. Ewald aus St. Kunibert in Köln15.

Während im XII. Jahrh.

die fleißig gepflegte und aus-

gebildete übliche Stickerei im

allgemeinen noch vorherrschte,

gelangt die Maltechnik, die bis-

her hauptsächlich zur Vorzeich-

nung des Bildwerkes diente,

im Beginn des XIII. Jahrh. zu

mehr selbständiger Wirkung.

Dementsprechend berichtet

auch die zeitgenössische Lite-

ratur häufiger von bemalten,

seidenen Fahnen. So übergibt

— in der nach 1250 entstande-

nen norwegischen Sammlung

der Wilkina- oder Thiedriks-

sage — Godehne dem König

Dietrich ein seidenes Banner, „halb grün, halb rot, darin war ein Löwe gemalt,

ganz in Gold, und Hildebrand trägt das von der Königin Erka verfertigte

Banner von weißer Seide mit goldenen Löwen und Kronen, daran 70 goldene

Schellen hingen." — Wolfram von Eschenbach rühmt im Parzival (Obilot)

bei der Belagerung von Beaurosche den Stoff der Paniere und Wappenröcke

und nimmt dabei Bezug auf den Regensburger „Zindal". Die Einbürgerung

der Seidenweberei in Deutschland begünstigte eine allgemeinere Ausführung des

Fahnenwerkes in Seidenstoffen, die nach Maßgabe des Wappenschildes aus

farbigen Stücken zusammengenäht und in den heraldischen Zeichen und Bildern

zweiseitig mit Temperafarbe bemalt wurden. Außer den üblichen Erdfarben rot,

gelb, blau, grün, purpur, schwarz, wurde gelegentlich auch von Gold und Silber

(in Blatt- und Muschelform) Gebrauch gemacht. Mit dem Bedarf an gemalten

Fahnen für festliche Veranstaltungen mehrten sich die Aufträge für die Fahnen-

maler, die nachweislich bald über eine ausgebildete flotte Technik verfügten.

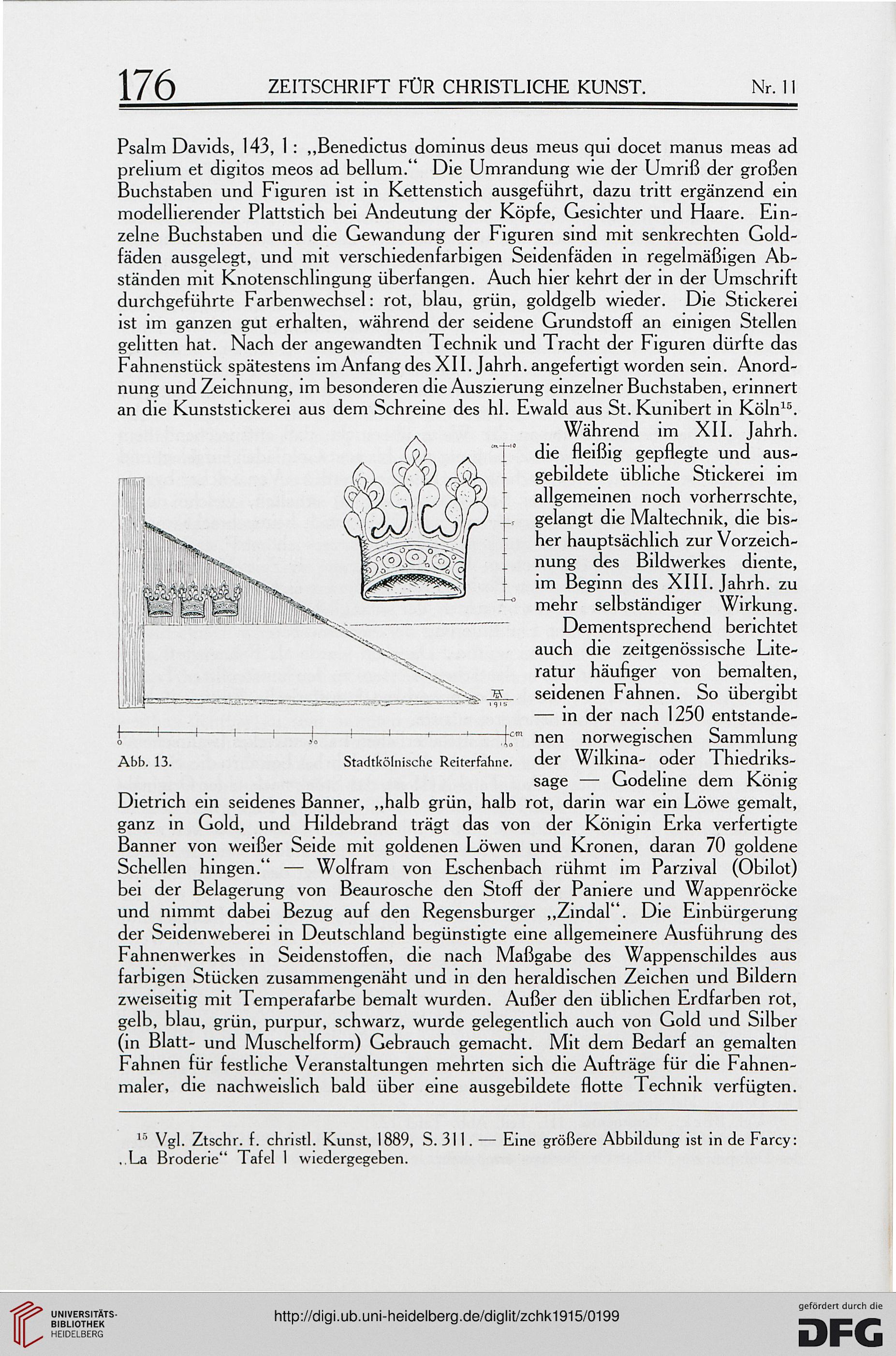

Abb. 13.

Stadtkölnische Reiterfahne.

" Vgl. Ztschr. f. christl. Kunst, 1889, S. 31 1 .

La Brodene" Tafel 1 wiedergegeben.

Eine größere Abbildung ist in de Farcy:

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 1

Psalm Davids, 143, 1 : „Benedictus dominus deus meus qui docet manus meas ad

prelium et digitos meos ad bellum." Die Umrandung wie der Umriß der großen

Buchstaben und Figuren ist in Kettenstich ausgeführt, dazu tritt ergänzend ein

modellierender Plattstich bei Andeutung der Köpfe, Gesichter und Haare. Ein-

zelne Buchstaben und die Gewandung der Figuren sind mit senkrechten Gold-

fäden ausgelegt, und mit verschiedenfarbigen Seidenfäden in regelmäßigen Ab-

ständen mit Knotenschhngung überfangen. Auch hier kehrt der in der Umschrift

durchgeführte Farbenwechsel: rot, blau, grün, goldgelb wieder. Die Stickerei

ist im ganzen gut erhalten, während der seidene Grundstoff an einigen Stellen

gelitten hat. Nach der angewandten Technik und Tracht der Figuren dürfte das

Fahnenstück spätestens im Anfang des XII. Jahrh. angefertigt worden sein. Anord-

nung und Zeichnung, im besonderen die Auszierung einzelner Buchstaben, erinnert

an die Kunststickerei aus dem Schreine des hl. Ewald aus St. Kunibert in Köln15.

Während im XII. Jahrh.

die fleißig gepflegte und aus-

gebildete übliche Stickerei im

allgemeinen noch vorherrschte,

gelangt die Maltechnik, die bis-

her hauptsächlich zur Vorzeich-

nung des Bildwerkes diente,

im Beginn des XIII. Jahrh. zu

mehr selbständiger Wirkung.

Dementsprechend berichtet

auch die zeitgenössische Lite-

ratur häufiger von bemalten,

seidenen Fahnen. So übergibt

— in der nach 1250 entstande-

nen norwegischen Sammlung

der Wilkina- oder Thiedriks-

sage — Godehne dem König

Dietrich ein seidenes Banner, „halb grün, halb rot, darin war ein Löwe gemalt,

ganz in Gold, und Hildebrand trägt das von der Königin Erka verfertigte

Banner von weißer Seide mit goldenen Löwen und Kronen, daran 70 goldene

Schellen hingen." — Wolfram von Eschenbach rühmt im Parzival (Obilot)

bei der Belagerung von Beaurosche den Stoff der Paniere und Wappenröcke

und nimmt dabei Bezug auf den Regensburger „Zindal". Die Einbürgerung

der Seidenweberei in Deutschland begünstigte eine allgemeinere Ausführung des

Fahnenwerkes in Seidenstoffen, die nach Maßgabe des Wappenschildes aus

farbigen Stücken zusammengenäht und in den heraldischen Zeichen und Bildern

zweiseitig mit Temperafarbe bemalt wurden. Außer den üblichen Erdfarben rot,

gelb, blau, grün, purpur, schwarz, wurde gelegentlich auch von Gold und Silber

(in Blatt- und Muschelform) Gebrauch gemacht. Mit dem Bedarf an gemalten

Fahnen für festliche Veranstaltungen mehrten sich die Aufträge für die Fahnen-

maler, die nachweislich bald über eine ausgebildete flotte Technik verfügten.

Abb. 13.

Stadtkölnische Reiterfahne.

" Vgl. Ztschr. f. christl. Kunst, 1889, S. 31 1 .

La Brodene" Tafel 1 wiedergegeben.

Eine größere Abbildung ist in de Farcy: