8. Heft.

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

211

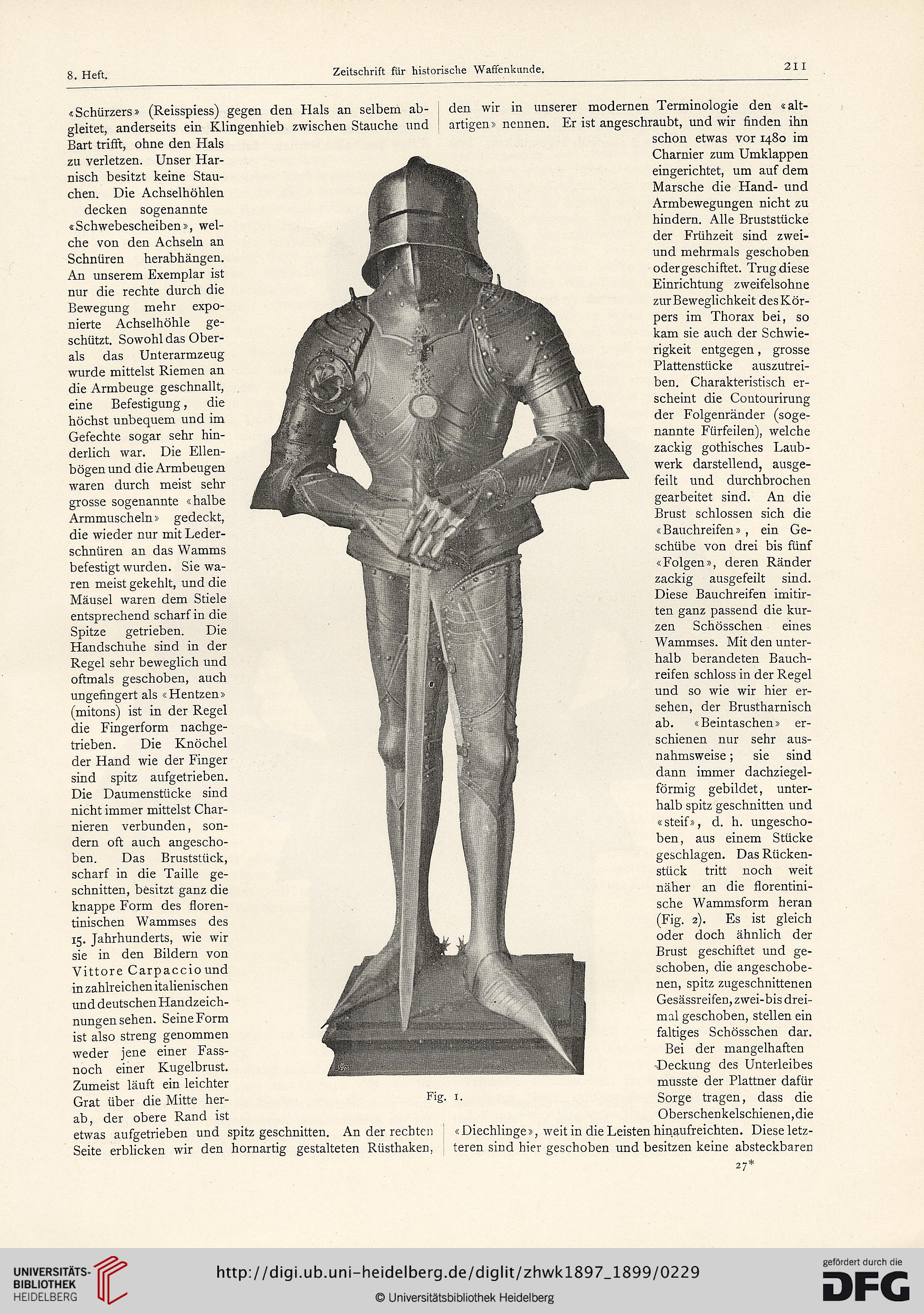

«Schürzers» (Reisspiess) gegen den Hals an selbem ab-

gleitet, anderseits ein Klingenhieb zwischen Stauche und

Bart trifft, ohne den Hals

zu verletzen. Unser Har-

nisch besitzt keine Stau-

chen. Die Achselhöhlen

decken sogenannte

«Schwebescheiben», wel-

che von den Achseln an

Schnüren herabhängen.

An unserem Exemplar ist

nur die rechte durch die

Bewegung mehr expo-

nierte Achselhöhle ge-

schützt. Sowohl das Ober-

ais das Unterarmzeug

wurde mittelst Riemen an

die Armbeuge geschnallt,

eine Befestigung, die

höchst unbequem und im

Gefechte sogar sehr hin-

derlich war. Die Ellen-

bogen und die Armbeugen

waren durch meist sehr

grosse sogenannte «halbe

Armmuscheln» gedeckt,

die wieder nur mit Leder-

schnüren an das Wamms

befestigt wurden. Sie wa-

ren meist gekehlt, und die

Mäusel waren dem Stiele

entsprechend scharf in die

Spitze getrieben. Die

Handschuhe sind in der

Regel sehr beweglich und

oftmals geschoben, auch

ungefingert als «Hentzen»

(mitons) ist in der Regel

die Fingerform nachge-

trieben. Die Knöchel

der Hand wie der Finger

sind spitz aufgetrieben.

Die Daumenstücke sind

nicht immer mittelst Char-

teren verbunden, son-

dern oft auch angescho-

ben. Das Bruststück,

scharf in die Taille ge-

schnitten, besitzt ganz die

knappe Form des floren-

tinischen Wammses des

15. Jahrhunderts, wie wir

sie in den Bildern von

Vittore Carpacciound

in zahlreichen italienischen

und deutschen Handzeich-

nungen sehen. Seine Form

ist also streng genommen

weder jene einer Fass-

noch einer Kugelbrust.

Zumeist läuft ein leichter

Grat über die Mitte her- Dg-

ab, der obere Rand ist

etwas aufgetrieben und spitz geschnitten. An der rechten !

Seite erblicken wir den hornartig gestalteten Rüsthaken,

den wir in unserer modernen Terminologie den «alt-

artigen» nennen. Er ist angeschraubt, und wir finden ihn

schon etwas vor 1480 im

Charnier zum Umklappen

eingerichtet, um auf dem

Marsche die Hand- und

Armbewegungen nicht zu

hindern. Alle Bruststücke

der Frühzeit sind zwei-

und mehrmals geschoben

oder geschiftet. Trug diese

Einrichtung zweifelsohne

zur Beweglichkeit desKör-

pers im Thorax bei, so

kam sie auch der Schwie-

rigkeit entgegen, grosse

Plattenstücke auszutrei-

ben. Charakteristisch er-

scheint die Contourirung

der Folgenränder (soge-

nannte Fürfeilen), welche

zackig gothisches Laub-

werk darstellend, ausge-

feilt und durchbrochen

gearbeitet sind. An die

Brust schlossen sich die

«Bauchreifen», ein Ge-

schübe von drei bis fünf

«Folgen», deren Ränder

zackig ausgefeilt sind.

Diese Bauchreifen imitir-

ten ganz passend die kur-

zen Schösschen eines

Wammses. Mit den unter-

halb berandeten Bauch-

reifen schloss in der Regel

und so wie wir hier er-

sehen, der Brustharnisch

ab. «Beintaschen» er-

schienen nur sehr aus-

nahmsweise ; sie sind

dann immer dachziegel-

förmig gebildet, unter-

halb spitz geschnitten und

«steif», d. h. ungescho-

ben, aus einem Stücke

geschlagen. Das Rücken-

stück tritt noch weit

näher an die florentini-

sche Wammsform heran

(Fig. 2). Es ist gleich

oder doch ähnlich der

Brust geschiftet und ge-

schoben, die angeschobe-

nen, spitz zugeschnittenen

Gesässreifen, zwei-bis drei-

mal geschoben, stellen ein

faltiges Schösschen dar.

Bei der mangelhaften

■Deckung des Unterleibes

musste der Plattner dafür

l- Sorge tragen, dass die

Oberschenkelschienen,die

«Diechlinge», weit in die Leisten hinaufreichten. Diese letz-

teren sind hier geschoben und besitzen keine absteckbaren

27*

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

211

«Schürzers» (Reisspiess) gegen den Hals an selbem ab-

gleitet, anderseits ein Klingenhieb zwischen Stauche und

Bart trifft, ohne den Hals

zu verletzen. Unser Har-

nisch besitzt keine Stau-

chen. Die Achselhöhlen

decken sogenannte

«Schwebescheiben», wel-

che von den Achseln an

Schnüren herabhängen.

An unserem Exemplar ist

nur die rechte durch die

Bewegung mehr expo-

nierte Achselhöhle ge-

schützt. Sowohl das Ober-

ais das Unterarmzeug

wurde mittelst Riemen an

die Armbeuge geschnallt,

eine Befestigung, die

höchst unbequem und im

Gefechte sogar sehr hin-

derlich war. Die Ellen-

bogen und die Armbeugen

waren durch meist sehr

grosse sogenannte «halbe

Armmuscheln» gedeckt,

die wieder nur mit Leder-

schnüren an das Wamms

befestigt wurden. Sie wa-

ren meist gekehlt, und die

Mäusel waren dem Stiele

entsprechend scharf in die

Spitze getrieben. Die

Handschuhe sind in der

Regel sehr beweglich und

oftmals geschoben, auch

ungefingert als «Hentzen»

(mitons) ist in der Regel

die Fingerform nachge-

trieben. Die Knöchel

der Hand wie der Finger

sind spitz aufgetrieben.

Die Daumenstücke sind

nicht immer mittelst Char-

teren verbunden, son-

dern oft auch angescho-

ben. Das Bruststück,

scharf in die Taille ge-

schnitten, besitzt ganz die

knappe Form des floren-

tinischen Wammses des

15. Jahrhunderts, wie wir

sie in den Bildern von

Vittore Carpacciound

in zahlreichen italienischen

und deutschen Handzeich-

nungen sehen. Seine Form

ist also streng genommen

weder jene einer Fass-

noch einer Kugelbrust.

Zumeist läuft ein leichter

Grat über die Mitte her- Dg-

ab, der obere Rand ist

etwas aufgetrieben und spitz geschnitten. An der rechten !

Seite erblicken wir den hornartig gestalteten Rüsthaken,

den wir in unserer modernen Terminologie den «alt-

artigen» nennen. Er ist angeschraubt, und wir finden ihn

schon etwas vor 1480 im

Charnier zum Umklappen

eingerichtet, um auf dem

Marsche die Hand- und

Armbewegungen nicht zu

hindern. Alle Bruststücke

der Frühzeit sind zwei-

und mehrmals geschoben

oder geschiftet. Trug diese

Einrichtung zweifelsohne

zur Beweglichkeit desKör-

pers im Thorax bei, so

kam sie auch der Schwie-

rigkeit entgegen, grosse

Plattenstücke auszutrei-

ben. Charakteristisch er-

scheint die Contourirung

der Folgenränder (soge-

nannte Fürfeilen), welche

zackig gothisches Laub-

werk darstellend, ausge-

feilt und durchbrochen

gearbeitet sind. An die

Brust schlossen sich die

«Bauchreifen», ein Ge-

schübe von drei bis fünf

«Folgen», deren Ränder

zackig ausgefeilt sind.

Diese Bauchreifen imitir-

ten ganz passend die kur-

zen Schösschen eines

Wammses. Mit den unter-

halb berandeten Bauch-

reifen schloss in der Regel

und so wie wir hier er-

sehen, der Brustharnisch

ab. «Beintaschen» er-

schienen nur sehr aus-

nahmsweise ; sie sind

dann immer dachziegel-

förmig gebildet, unter-

halb spitz geschnitten und

«steif», d. h. ungescho-

ben, aus einem Stücke

geschlagen. Das Rücken-

stück tritt noch weit

näher an die florentini-

sche Wammsform heran

(Fig. 2). Es ist gleich

oder doch ähnlich der

Brust geschiftet und ge-

schoben, die angeschobe-

nen, spitz zugeschnittenen

Gesässreifen, zwei-bis drei-

mal geschoben, stellen ein

faltiges Schösschen dar.

Bei der mangelhaften

■Deckung des Unterleibes

musste der Plattner dafür

l- Sorge tragen, dass die

Oberschenkelschienen,die

«Diechlinge», weit in die Leisten hinaufreichten. Diese letz-

teren sind hier geschoben und besitzen keine absteckbaren

27*