Buchmalerei

Bilderschließung

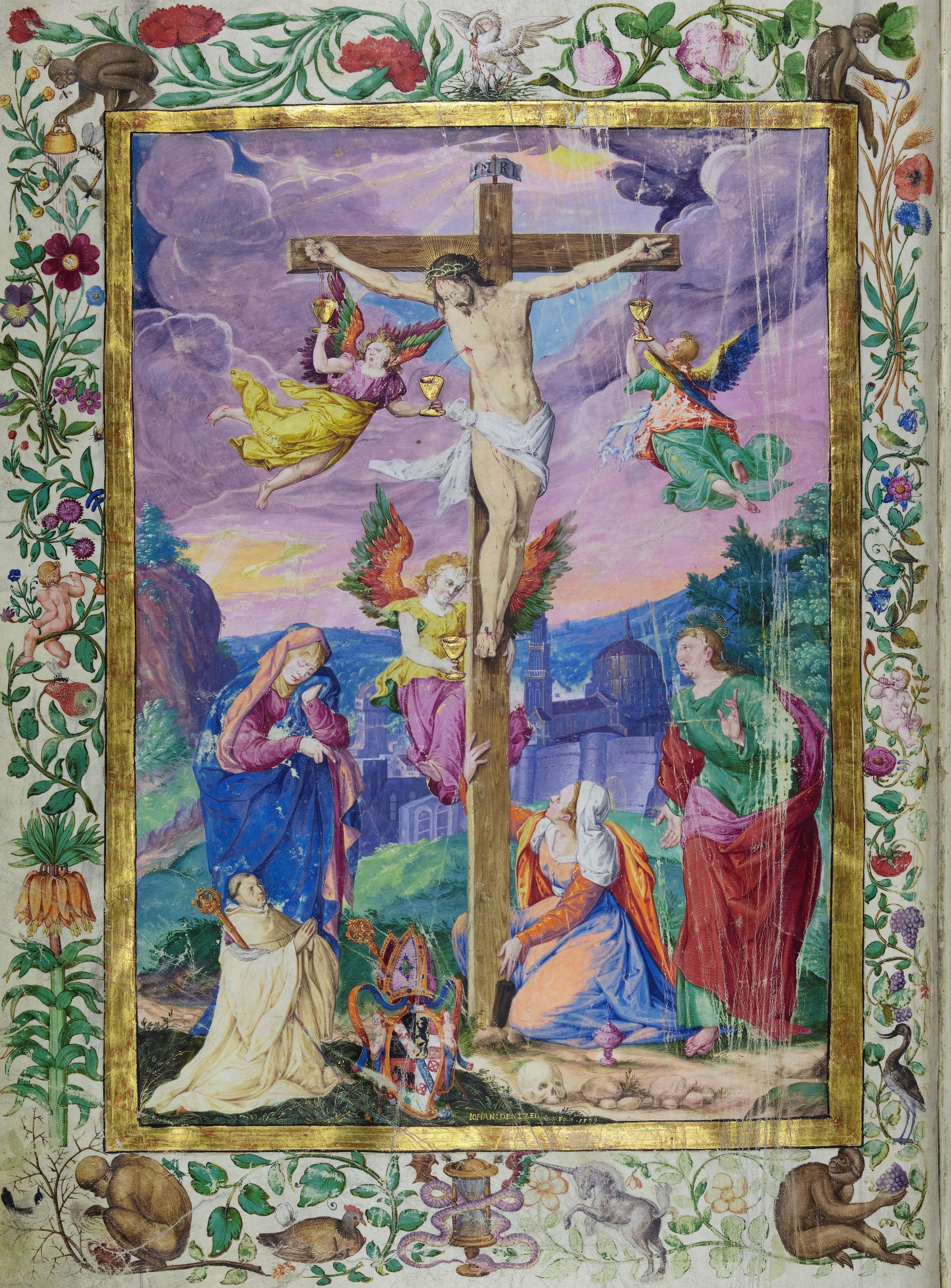

In der Bibliotheca Salemitana werden Buchbestände aus dem ehemaligen Zisterzienserkloster Salem und aus dem Benediktinerkloster Petershausen in Konstanz zusammengeführt. Diese werden seit 1826/27 in der Universitätsbibliothek Heidelberg aufbewahrt. Gut 120 dieser Handschriften sind mit Buchmalereien geschmückt, darunter insgesamt 3.300 Seiten mit Miniaturen, Zierinitialen und Bordüren. Das zeitliche Spektrum der Buchmalereien reicht von Einzelstücken aus karolingischer Zeit, über zahlreiche aus romanischer und spätmittelalterlicher Zeit bis hin zur Renaissance. Das Spitzenstück der ehemals Salemer Klosterbibliothek, ein mit ganzseiteigen Miniaturen und abwechslungsreichen Bordüren opulent ausgemaltes Graduale, ist sogar erst um 1600 im Auftrag des damaligen Salemer Abtes entstanden (Abb. 1).

Die Handschriften stammen zumeist aus verschiedenen süd- und oberdeutschen Skriptorien und Werkstätten. Von besonderer kunst- und kulturhistorischer Bedeutung sind Hildegards von Bingen Liber Scivias, entstanden Ende des 12. Jahrhunderts in Zwiefalten und vollendet in Salem, oder das Petershausener Sakramentar, das zur berühmten karolingischen Malerschule der Reichenau zählt. Andere illuminierte Handschriften sind durch wechselnde Besitzverhältnisse oder Zukäufe nach Salem gekommen, beispielsweise ein Rechtsbuch aus Bologna oder verschiedene Missale und Stundenbücher aus französischen und niederländischen Werkstätten.

Das Gros der Handschriften ist auf die für den Zisterzienserorden festgelegte Liturgie abgestimmt; zusammengenommen stellen sie ein repräsentatives Beispiel einer zisterziensischen Bibliothek dar. Nach den Ordensstatuten waren folgende Bücher notwendig: Psalterium, Hymnar, Kollektar, Antiphonar, Graduale, Regel und Missale. Diese Bücher entstanden zu einem Großteil in Salem, oftmals wurden Vorlagen kopiert oder imitiert, häufig genug wurden renommierte Schreibmeister und Miniatoren von anderen Orten hinzugeholt.

Die Anfänge eines eigenen Salemer Skriptoriums liegen in den 1160er Jahren, eine rege Tätigkeit desselben lässt sich für die Amtszeit des Abts Eberhard von Rohrdorf (1191-1240) beobachten. In dieser Zeit entstanden Bibeln, hagiographische und theologische Werke und systematisch genau jene für den zisterziensischen Ordo notwendigen Handschriften. Kennzeichnend für den Buchschmuck dieses ersten Salemer Skriptoriums sind farbige Zierinitialen in Deckfarbe, gelegentlich wurde Gold und Silber verwendet. Sie sind verziert mit variantenreichen Ornamenten und Palmettblättern und mit Ranken im Channel-Style, der sich durch auffällige Oktopusblätter auszeichnet (Abb. 2).

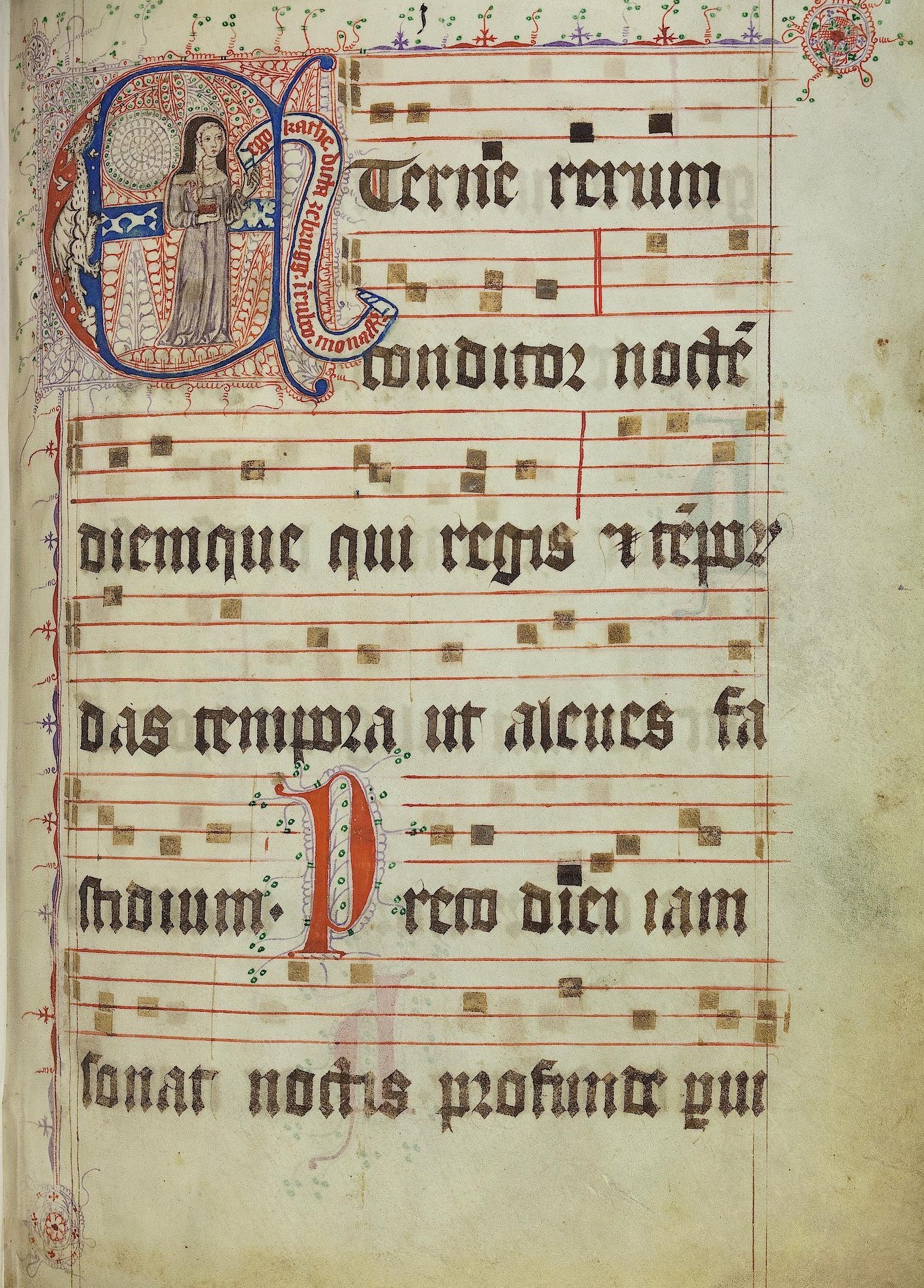

In den 1240er Jahren wurde das erste Salemer Skriptorium eingestellt. Die notwendigen Bücher waren offenbar alle vorhanden. Nur vereinzelt wurden im 14. Jahrhundert Bücher ersetzt. Die Neuanschaffungen dieser Zeit wurden vor allem aus anderen Skriptorien bezogen, beispielsweise das Hymnar Cod. Sal. IX,66, das im Zisterzienserinnenklosters Rothenmünster geschrieben und mit filigranen Fleuronné und teilweise mit feinen figürlichen Darstellungen ausgeschmückt wurde (Abb. 3).

Erst in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurden wieder neue Bücher für das klösterliche Leben und die Liturgie in Salem notwendig. Es war die Zeit von Abt Ludwig Oschwald (1458/59-1471), der neue Gradualien anfertigen ließ und zur Unterstützung der Konventualen in Salem auswärtige Schreiber und Miniatoren engagierte. In dieser Zeit entwickelte sich das zweite Salemer Skriptorium, das unter den nachfolgenden Äbten bis ins erste Viertel des 16. Jahrhunderts wieder liturgische Bücher schuf und mit diesen Meisterstücke der spätmittelalterlichen Buchkunst.

Hervorzuheben ist das mehrbändige Brevier für Abt Johannes Stanttenat (1471-1494), das mit illusionistischem Rankenwerk, historisierten Initialen und Randminiaturen aufwändig ausgestattet ist (Abb. 4). Im Kolophon der Brevierbände z.B. Cod. Sal. IXd, Bl. 379r, wird sogar betont, dass der Abt selbst die Bildmotive erschaffen oder erdacht habe. Inwieweit Abt Stanttenat von Vorlagen inspiriert war, das ließe sich durch eine detaillierte Erschließung dieser Motive und dem damit ermöglichten Vergleich mit anderen Buchmalereien in liturgischen Büchern klären. Stilkritische Analysen haben bereits dargelegt, dass die Maler aus dem Umkreis des Nürnberger Buchmalers Jakob Elsner kamen (Vgl. Fleischer, Andrea: Cod. Sal. IX,c, vorläufige wissenschaftliche Beschreibung, Universitätsbibliothek Heidelberg 2017).

Bekannt ist auch, dass Abt Johannes Scharpffer (1494-1510) für die Fertigstellung der großen Chorbücher Cod. Sal. XI,6 und Cod. Sal. XI, 1 den bekannten Schreibmeister und Mönch Leonard Wagner und mit ihm den Miniaturisten Nikolaus Bertschi, beide aus Augsburg, 1508/09 nach Salem holte. Sie blieben allerdings nur wenige Wochen in Salem, wo gerade Leonard Wagner die Konventualen im Notenschreiben unterrichtete und somit befähigte, die Antiphonare eigenhändig fertig zu schreiben.

Eine erste Übersicht und Einordnung der vom 14. bis zum 16. Jahrhundert für das Kloster Salem entstandenen Buchmalereien liefert Väth, Paula: Die spätmittelalterlichen liturgischen Handschriften aus dem Kloster Salem. Frankfurt am Main / Berlin [u.a.] 1993. Väth, Paula: Die gotischen illuminierten Handschriften aus dem Zisterzienserkloster Salem, in: Eva Moser (Hrsg.): Buchmalerei im Bodenseeraum. 13. bis 16. Jahrhundert, Friedrichshafen 1997, S. 190-204, Katalog S. 359-369. Grundlegend für das erste Salemer Skriptorium ist die Arbeit von Fleischer, Andrea: Zisterzienserabt und Skriptorium: Salem unter Eberhard I. von Rohrdorf (1191-1240). Wiesbaden 2004.

Die genannten Beispiele legen nahe, dass eine kunsthistorische Erschließung, bei der einzelne Bildelemente und Motive genannt werden, wichtige Hinweise auf die künstlerische Herkunft der Maler geben kann und das weitverzweigte Netz des künstlerischen Austauschs erhellt. Im Rahmen verschiedener, u.a. von der Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg geförderter Projekte, konnten für die Handschriften der Bibliotheca Salemitana in den letzten Jahren einheitliche wissenschaftlich-kodikologische Beschreibungen geschaffen werden. Auf der Basis dieser Beschreibungen wird in einem weiteren Projekt der Buchschmuck in der Heidelberger Bilddatenbank heidICON kunsthistorisch erschlossen und detailliert beschrieben.

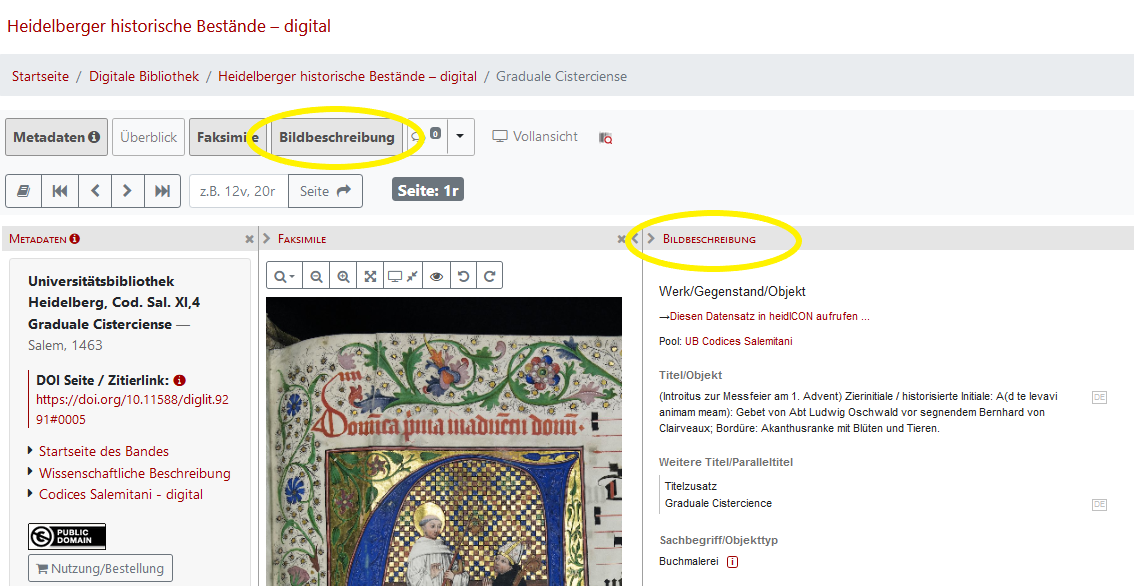

Der gesamte Buchschmuck, der Miniaturen, Bordüren und Zierinitialen umfasst, wird zuerst nach technischen und formalästhetischen Aspekten beschrieben und unter Nutzung der im Kontext der Buchmalereiforschung etablierten Terminologie erschlossen. Schlagworte für bestimmte Initial- und Dekorations-Typen werden vergeben, ikonographische Typen benannt. Um die Auffindbarkeit bestimmter Bild-und Dekorationstypen zu erhöhen und um bei der Erfassung der Bilder die Einheitlichkeit der Erschließung zu garantieren, wird vorzugsweise das Vokabular der Gemeinsamen Normdatei (GND) hinterlegt. Zusätzlich wird der Buchschmuck kunsthistorisch eingeordnet. Mit heidICON stehen alle Ergebnisse zeit-und ortsungebunden im Open Access zur Verfügung. Darüber hinaus können die Erschließungsinformationen direkt innerhalb der Onlinepräsentation der kompletten Handschrift (Reiter „Bilderschließung“), betrachtet werden.

Zusätzlich erhält der Buchschmuck aus den Kodizes der Bibliotheca Salemitana ein eigenes „Schaufenster“. Damit ist eine eigene Weboberfläche mit der Einbindung einer Suchmaske sowie einer Trefferanzeige angesprochen. Der gesamte erschlossene Buchschmuck ist dort online frei zugänglich und kann über umfangreiche Suchoptionen recherchiert werden. Insgesamt betrachtet bietet die Kombination aus heidICON und Schaufenster die Möglichkeit, nach Handschriftensignaturen die Auswahl einzuschränken und mithilfe einer Freitextsuche oder von Schlagwörtern nach ikonographischen Sachverhalten, Autoren und Textgruppen, Datierung und Herkunft sowie nach spezifischen Dekorationsformen zu suchen. Die systematische Erschließung und Einordnung der buchmalerischen Ausstattung eröffnet weiterreichende Untersuchungen über die Buchmalerei-Stile im Kloster Salem und über die kulturhistorische Verankerung der bedeutenden zisterziensischen Bibliothek im Bodenseegebiet.

Bildpool Codices Salemitana

Bild- und Multimediadatenbank heidICON – Bildpool Codices Salemitana

© Margit Krenn, Universitätsbibliothek Heidelberg, 02/2023