Geschichte der Kartause Michaelsberg bei Mainz

Am 21. Mai 1320, etwa zwei Wochen vor seinem Tod, stiftete der bedeutende Mainzer Erzbischof Peter von Aspelt die materiellen Grundlagen für ein Kartäuserkloster in einem Tal im Rheingau. Es war die erste Ansiedlung dieses Ordens im heutigen Deutschland. Schon nach etwa drei Jahren siedelten die Mönche auf den Michaelsberg um, eine Anhöhe südlich von Mainz. 1326 wurde das Kloster durch Beschluss des Generalkapitels in den Orden inkorporiert, doch erst 1350 die Kirche geweiht. Wir wissen nicht sicher, woher der Erzbischof die ersten Mönche gerufen hat, doch scheint der erste Rektor nicht aus dem nahen Frankreich, sondern aus der Kartause Seitz in Slowenien gekommen zu sein. Die Ansiedlung des Ordens bei Mainz löste einen wahren Kartäuserboom in den Gebieten an Rhein und Main aus, mit Gründungen in Grünau im Spessart 1328, bei Trier und bei Koblenz 1331, in Köln 1335 und in Würzburg 1352.

Der Kartäuserorden ist aus einer 1085 vom Reimser Scholaster Bruno von Köln gegründeten Einsiedelei im Bergmassiv der Grande Chartreuse hervorgegangen. Er unterscheidet sich erheblich von den übrigen westlichen Mönchsgemeinschaften. Kartäuserpatres und Kartäuserinnen verstehen sich als Einsiedler oder Einsiedlerinnen, die sich die meiste Zeit in ihren Zellenhäusern der Kontemplation und der Handarbeit widmen. Nur zu Messe und nächtlichem Chorgebet kommen sie in der Kirche zusammen, und nur an Sonntagen und hohen Festen speisen sie gemeinsam im Refektorium am Kleinen Kreuzgang. Um den Patres das Einsiedlerleben zu ermöglichen, übernahmen Laienmönche (Konversen) und vertraglich gebundene Donaten die Handwerksarbeiten und die Landwirtschaft. Während die mit einem kleinen Garten versehenen Häuser der Patres um den Großen Kreuzgang standen (der tatsächlich außergewöhnliche Dimensionen besaß), lebten und arbeiteten die Konversen und Donaten in einem äußeren Klosterbereich. Die isolierte Lebensweise der Kartäuser und das nur an Sonntagen aufgehobene Schweigegebot hat auch Auswirkungen auf Struktur und Umfang der Kartäuserbibliotheken, da das Abschreiben von Texten zumindest im Handschriftenzeitalter das wichtigste Mittel war, den Mitbrüdern und allen Gläubigen zu Nutze zu sein.

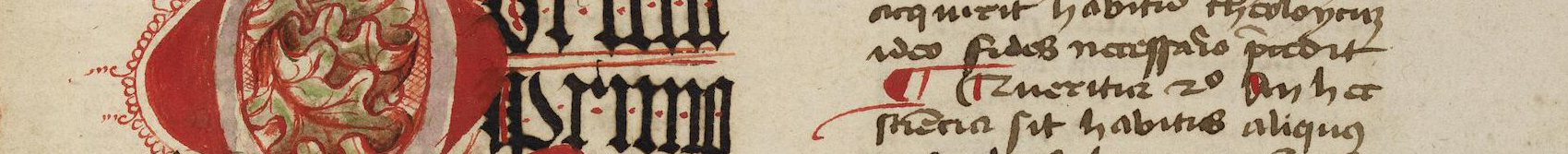

Die Kartause auf dem Michaelsberg existierte mehr als 450 Jahre lang. In den Zellenhäusern um den Großen Kreuzgang lebten bis zu 23 Mönche, das Kloster besaß umfangreiche Ländereien und mehrere Stadthöfe. Um 1360 vollendete Ludolf von Sachsen in der Mainzer Kartause seine Vita Christi, einen der am weitesten verbreiteten Texte des europäischen Mittelalters. Im 15. Jahrhundert erlebte das Kloster eine Blütezeit, die sich vor allem in einem rasch wachsenden Bücherbestand niederschlug; 1453 legte hier der Heidelberger Magister Marcellus Geist seine Profess ab.

Allerdings erwies sich die Lage des Klosters auf der Anhöhe vor Mainz mehrfach als nachteilig. Nach einer Brandschatzung 1552 musste die Kartause wiederaufgebaut werden, ebenso nach dem Pfälzischen Erbfolgekrieg 1698. Der von 1712 bis 1753 amtierende Prior Michael Welcken gestaltete die Kartause zu einer eindrucksvollen Barockanlage um. War das Kloster schon vorher wegen seiner malerischen Lage gegenüber der Mainmündung ein Anlaufpunkt jedes Mainzbesuchers, bewunderte man nun auch die Gemälde und Skulpturen in Kreuzgang und Kirche sowie das Chorgestühl, dessen Teile heute im Trierer Dom und im Metropolitan Museum of Art in New York zu sehen sind. 1781 hob der aufklärerisch gesonnene Erzbischof Friedrich Karl Josef von Erthal die Kartause mit Zustimmung des Papstes zusammen mit den Frauenklöstern Reichklara und Altmünster zu Gunsten der bis dahin wenig florierenden Mainzer Universität auf. Die eingezogenen Besitztümer bildeten den Grundstock des bis heute bestehenden Mainzer Universitätsfonds. Die Gebäude des Klosters ließ der Erzbischof 1790/91 abreißen, um sein benachbartes Lustschloss, die Favorite, erweitern zu können, doch wurde diese schon 1793 im Zuge der Revolutionskriege zerstört.