Mitüberlieferung des Gregorius

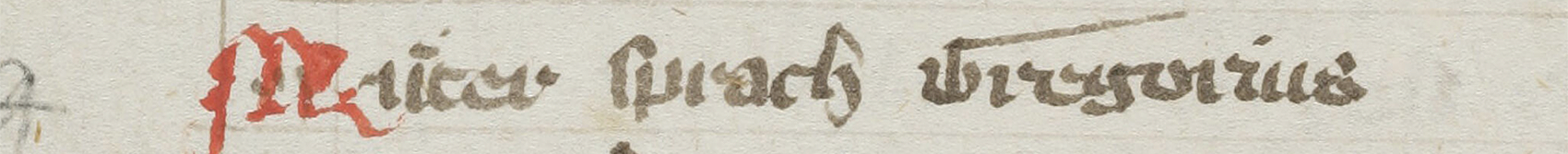

Die folgende Graphik zeigt die Überlieferung des Gregorius, sowie die in den Sammelhandschriften vorhandene Mitüberlieferung.

Der Ausgangspunkt für die Graphik wird erklärt in der Arbeit von Fernández Riva / Millet 2022. Die Daten wurden dem Handschriftencensus entnommen, die Handschriften mit den Gregorius-Siglen versehen, die Werktitel z.T. vereinfacht. Die Daten wurden dann mit der Software Gephi behandelt, das Einzelwerk (Gregorius) herausgefiltert, die Länge der darzustellenden Verbindungsschritte auf 2 reduziert (Text – Handschrift – mitüberlieferter Text). Daraufhin wurden sie unter Benutzung des Filters 'ForceAtlas 2' in eine Graphik verwandelt und schließlich manuell etwas zurechtgeschoben, um Überschneidungen zu reduzieren. Die Anordnung der Handschriften wurde von der Software bestimmt und basiert auf der Nähe oder Distanz der hier herausgesuchten Texte in der Gesamtdatenbank des Handschriftencensus; sie enthält also keine von uns intendierte Logik.

Die Graphik zeigt zum einen, dass die vollständig erhaltenen Handschriften den Gregorius nie allein überliefern; wahrscheinlich war der Text dazu einfach zu kurz, doch lässt sich nicht ausschließen, dass es auch andere Gründe dafür gab.

Zum anderen zeigt die Graphik, dass Hartmanns Werk mehrheitlich zusammen mit geistlichen Texten überliefert wird. Die Mehrheit der Codices verbinden den Gregorius (fast) ausschließlich mit anderen Legenden, Viten, Gebeten oder Predigten; das sind die Handschriften B,G,J,K und die Fragmente L,T. Gewiss sind manche Texte in diesen Handschriften nicht geistlicher Natur, wie der Liebesbrief und die Frauengrüße in Handschrift A, die Kochrezepte und die Sibylle in Handschrift K oder das Rossarzneibuch in Handschrift G. Aber generell ist das Bild eindeutig. Auch Handschrift A bestätigt diese Tendenz, denn neben dem Gregorius steht vor allem (wahrscheinlich als Grundstock des Codex) Strickers Karl der Große. Insofern als Strickers Text wahrscheinlich von zeitgenössischen Rezipienten als geistliches Werk verstanden wurde (der Autor nennt den Protagonisten einen heilige[n] man im Prolog [V. 100] und sante Karle im letzten Vers), lässt sich der Verbund dieser beiden Werke im Codex als Sammlung zweier Erzählungen von Heiligen mit weltlichem Vorleben deuten; die Frauengrüße sind lediglich Füllsel. Nur die Handschrift E ist gemischter: sie enthält den Schwabenspiegel, Wirnts von Grafenberg Wigalois und Seifrits Alexander; der Codex besteht allerdings aus drei ursprünglich getrennten Teilen und der Gregorius steht allein mit dem Alexander in Teil II. Diese letzte Verbindung müsste noch weiter untersucht werden.

Die Graphik zeigt schließlich auch, dass textliche Übereinstimmungen in der Mitüberlieferung des Gregorius nicht vorkommen.