DIE KYPSELOSLADE

37

bezeugt das nun für ihre Entstehungszeit. Denn daß der Künstler

den berühmten Helden aus Eigenem diesem Bilde hinzufügte,

ist ganz unglaublich. Daß er dies etwa tat, weil Herakles in

Olympia als Begründer der Spiele galt, wie Friedländer (Hera-

kles 62 ff.) und Robert (Heldensage I 38, 3) vermuteten, wäre nur

dann annehmbar, wenn andere Beziehungen auf den Ort der

Weihung wirklich nachzuweisen wären, was bereits oben ab-

gelehnt werden mußte (vgl. S. 14f.).

Die Aufgabe des Flötenspielers würde dann darin bestehen,

die glücklich vollzogene Wendung durch Signal zu verkünden

— in Olympia war beim Wettritt in dem Augenblick ein Trom-

petensignal üblich (Paus. VI 13, 9) — oder auch zur letzten

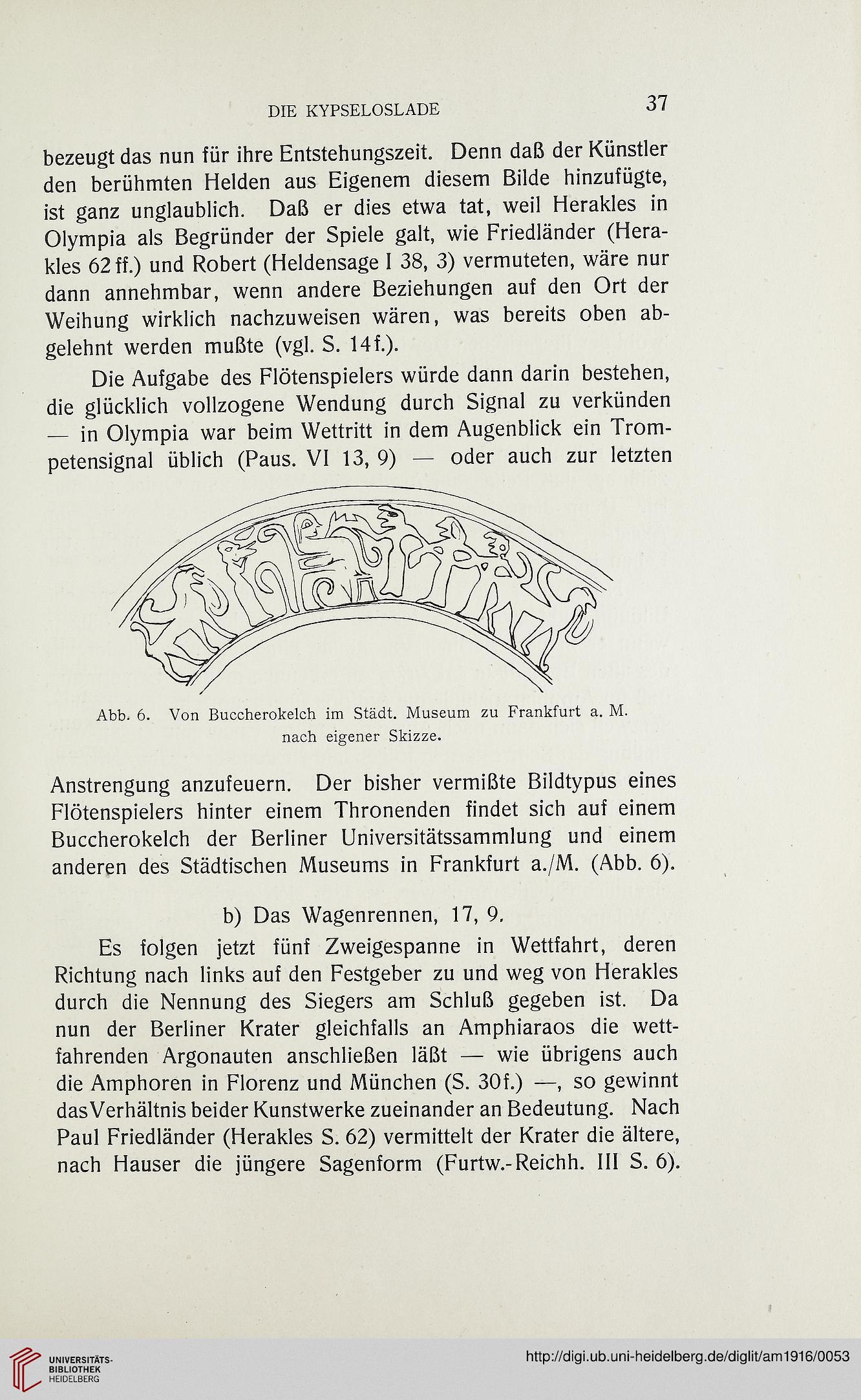

Abb. 6. Von Buccherokelch im Stadt. Museum zu Frankfurt a. M.

nach eigener Skizze.

Anstrengung anzufeuern. Der bisher vermißte Bildtypus eines

Flötenspielers hinter einem Thronenden findet sich auf einem

Buccherokelch der Berliner Universitätssammlung und einem

anderen des Städtischen Museums in Frankfurt a./M. (Abb. 6).

b) Das Wagenrennen, 17, 9.

Es folgen jetzt fünf Zweigespanne in Wettfahrt, deren

Richtung nach links auf den Festgeber zu und weg von Herakles

durch die Nennung des Siegers am Schluß gegeben ist. Da

nun der Berliner Krater gleichfalls an Amphiaraos die wett-

fahrenden Argonauten anschließen läßt — wie übrigens auch

die Amphoren in Florenz und München (S. 30f.) —, so gewinnt

dasVerhältnis beider Kunstwerke zueinander an Bedeutung. Nach

Paul Friedländer (Herakles S. 62) vermittelt der Krater die ältere,

nach Hauser die jüngere Sagenform (Furtw.-Reichh. III S. 6).

37

bezeugt das nun für ihre Entstehungszeit. Denn daß der Künstler

den berühmten Helden aus Eigenem diesem Bilde hinzufügte,

ist ganz unglaublich. Daß er dies etwa tat, weil Herakles in

Olympia als Begründer der Spiele galt, wie Friedländer (Hera-

kles 62 ff.) und Robert (Heldensage I 38, 3) vermuteten, wäre nur

dann annehmbar, wenn andere Beziehungen auf den Ort der

Weihung wirklich nachzuweisen wären, was bereits oben ab-

gelehnt werden mußte (vgl. S. 14f.).

Die Aufgabe des Flötenspielers würde dann darin bestehen,

die glücklich vollzogene Wendung durch Signal zu verkünden

— in Olympia war beim Wettritt in dem Augenblick ein Trom-

petensignal üblich (Paus. VI 13, 9) — oder auch zur letzten

Abb. 6. Von Buccherokelch im Stadt. Museum zu Frankfurt a. M.

nach eigener Skizze.

Anstrengung anzufeuern. Der bisher vermißte Bildtypus eines

Flötenspielers hinter einem Thronenden findet sich auf einem

Buccherokelch der Berliner Universitätssammlung und einem

anderen des Städtischen Museums in Frankfurt a./M. (Abb. 6).

b) Das Wagenrennen, 17, 9.

Es folgen jetzt fünf Zweigespanne in Wettfahrt, deren

Richtung nach links auf den Festgeber zu und weg von Herakles

durch die Nennung des Siegers am Schluß gegeben ist. Da

nun der Berliner Krater gleichfalls an Amphiaraos die wett-

fahrenden Argonauten anschließen läßt — wie übrigens auch

die Amphoren in Florenz und München (S. 30f.) —, so gewinnt

dasVerhältnis beider Kunstwerke zueinander an Bedeutung. Nach

Paul Friedländer (Herakles S. 62) vermittelt der Krater die ältere,

nach Hauser die jüngere Sagenform (Furtw.-Reichh. III S. 6).