40

Da s B u < f ür Alle

j: :

daß ein Derwiſch nie

ohne Almosen von der

Tür gewiesſen wird,

denn deine geheimnis-

vollen Kräfte, sein ,„bö-

ſer Blick“ könnten Krank-

heit oder ſonſtiges Un-

heil über die Familie

bringen. Überall begeg-

net man Derwischen: in

den Karawanſ ereien,

auf der Landſtraße, in

den Basaren des Händ-

lers und den Kaffee-

ſchenken; allerwärts ru-

fenſie: „Yahak-Yahuh",

das heißt: „D Gott, o

Recht“, womit sie Al-

mosen heiſchen, das

man ihnen gibt, denn

jeder ſieht sie lieber

gehen als kommen.

Unter dem übrigen

fahrenden Volke gibt es

auch weitgewanderte,

geſchickte Erzähler, Mi-

miker, Bauchrednerund

Zauberkünſtler, diegute

Geschäfte machen. Zu ſtädtiſchen Gastereien werden sie geholt, um die

Tafelrunde durch ihre Schnurren und Künſte zu ergößen. Am nächſten Tag

ertönt ihr Ruf: „O Gott, o Recht“ im Lager eines wandernden Nomaden-

ſtammes. Im Zelte des Stammesoberhauptes zeigen sie dort ihre Künſte.

Oft hocken ſie am Lagerfeuer einer raſtenden Karawane, verzehren Brot

und Ziegenkäse und erzählen bei der kreiſenden Wasserpfeife ihre grausigsten

Erlebnisse aus fernen Tälern des wilden Hindutuſch, so daß den eifrig lau-

ſchenden Kameltreibern Schauer über den Rücken laufen.

Mit allerlei Hokuspokus locken Jie leichtgläubigen Landleuten Geld aus

der Taſche. Wunderliche Geheimmittel bieten Jie an; in allen Krankheiten

geben sie Rat. Getrocknete Schakalleber, das zu Staub zerriebene Herz des

Löwen, ſcharfe Krallen wilder Tiere verkaufen sie als Heilmittel oder

ſchützende Anhängsel. Die im Magen des Steinbocks zum harten Ballen ge-

formtenHaare werdenalskraftverleihende Mittel

_ fürteures Geldvon den kriegeriſchen Sbhhnender >

Derwiſch, an teu Bsdgiete um Almoſen

itten

barhaus aufgeschlagen.

~ Derwiſche, die Jich

als Schmarotzer im Ge-

folge eines persiſchen

JFürſten einige Wochen

aufhalten, tragen oft

ein abgelegtes Gewand

ihres Gönners, eine

eingelegte Axt, eine Al-

mosenschale an ſilber-

nen Ketten, sogar einen

feinen Spazierstock. An-

dere wandern im zer-

riſſenen Hemd, mitlan-

gen, wirr auf die Schul-

tern fallenden Haaren

und der mit Koran-

verſen benähten Filz-

kappedurchs Land.Eine

Almosenſchale pendelt

an Messingketten, ein

knorriger Stock und das

über die Schultern ge-

ſchlagene Pantherfell

geben den Kerlen ein

wildes Aussehen. Be-

greiflich, daß die Müt-

terunartige Kinder mit

dem Zuruf ſchrecken: „Derwisch miajat"“ ~ der Derwiſch kommt.

Ehrmann war zu seiner Zeit wenig erbaut über das verabſcheuungs-

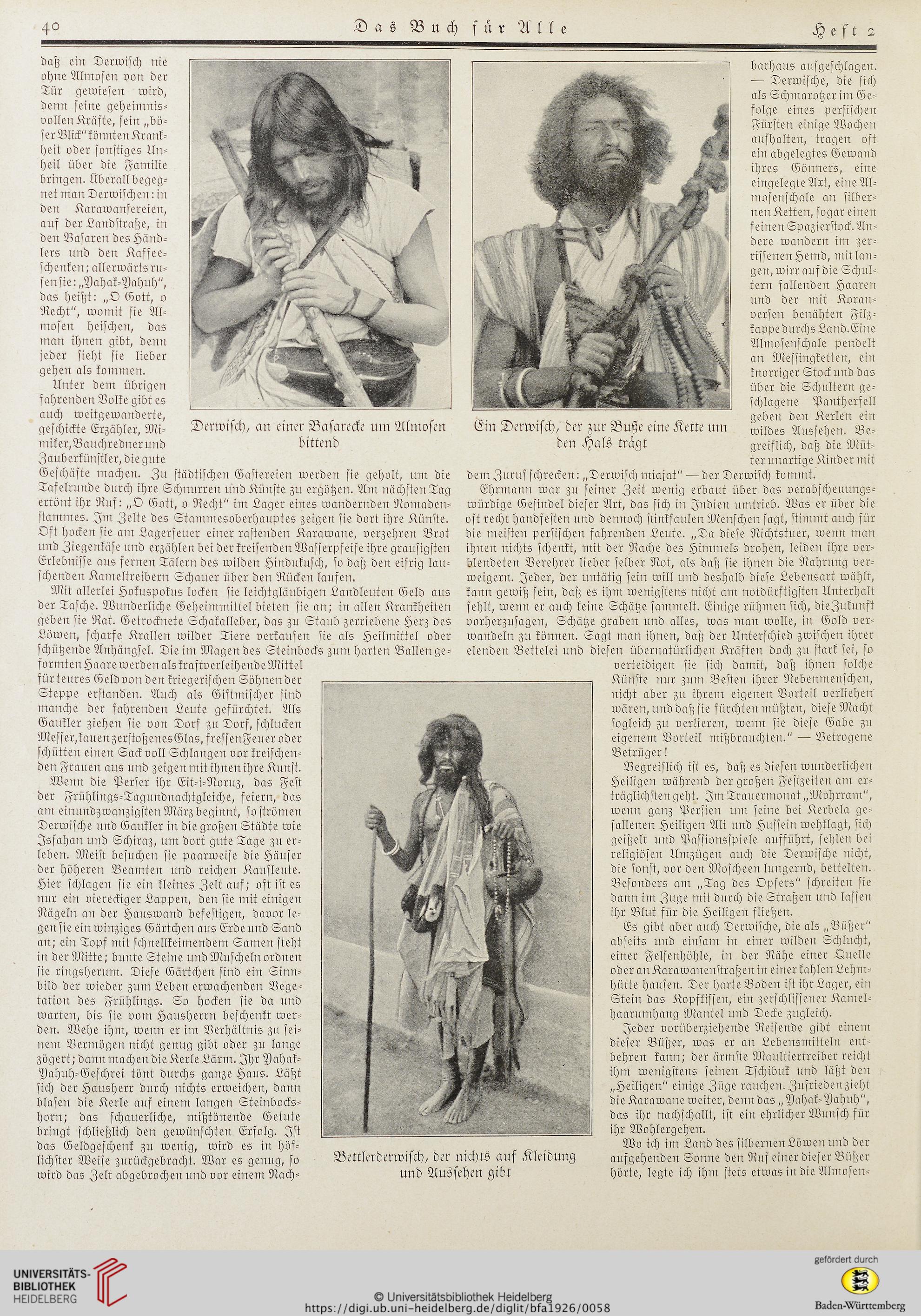

Ein Derwiſch, der zur Buße eine Kette um

den Hals trägt

würdige Gesindel dieser Art, das sich in Indien umtrieb. Was er über die

oft recht handfeſten und dennoch ſtinkfaulen Menschen sagt, ſtimmt auch für

die meiſten perſiſchen fahrenden Leute. „Da diese Nichtstuer, wenn man

ihnen nichts ſchenkt, mit der Rache des Himmels drohen, leiden ihre ver-

blendeten Verehrer lieber selber Not, als daß sie ihnen die Nahrung ver-

weigern. Jeder, der untätig sein will und deshalb dieſe Lebensart wählt,

kann gewiß sein, daß es ihm wenigstens nicht am notdürftigſten Unterhalt

fehlt, wenn er auch keine Schätze ſammelt. Einige rühmen J ich, die Zukunft

vorherzuſagen, Schätze graben und alles, was man wolle, in Gold ver-

wandeln zu können. Sagt man ihnen, beatz der Unterschied zwiſchen ihrer

elenden Bettelei und diesen übernatürlichen Kräften doch zu ſtark ſei, ſo

verteidigen ſie ſich damit, daß ihnen ſJolche

Künſte nur zum Beſten ihrer Nebenmenſchen,

Steppe erſtanden. Auch als Giftmischer ſind

manche der fahrenden Leute gefürchtet. Als

Gauller ziehen ſie von Dorf zu Dorf, ſchlucken

Messer,kauenzerſtoßenesGlas, freſſenFeuer oder

ſchütten einen Sack voll Schlangen vor kreiſchen-

den Frauen aus und zeigen mit ihnen ihre Kunſt.

Wenn die Perser ihr Eit-i-Noruz, das Feſt

der Frühlings-Tagundnachtgleiche, feiern, das

am einundzwanzigsten März beginnt, so ſtrömen

Derwiſche und Gaukler in die großen Städte wie

Isfahan und Schiraz, um dort gute Tage zu er-

leben. Meiſt beſuchen sie paarweise die Häuſer

der höheren Beamten und reichen Kaufleute.

Hier ſchlagen Jie ein kleines Zelt auf; oft iſt es

nur ein viereckiger Lappen, den ie mit einigen

Nägeln an der Hauswand befestigen, davor le-

genie ein winziges Gärtchen aus Erde und Sand

an; ein Topf mit ſchnellkeimendem Samen ſteht

in der Mitte; bunte Steine und Muſcheln ordnen

ſie ringsherum. Diese Gärtchen sind ein Sinn-

bild der wieder zum Leben erwachenden Vege-

tation des Frühlings. So hocken sie da und

warten, bis ſie vom Hausherrn beſchenkt wer-

den. Wehe ihm, wenn er im Verhältnis zu ſei-

nem Vermögen nicht genug gibt oder zu lange

zögert; dann machen die Kerle Lärm. Ihr Yahak-

Yahuh-Geſchrei tönt durchs ganze Haus. Läſzt

ſich der Hausherr durch nichts erweichen, dann

blaſen die Kerle auf einem langen Steinbocks-

horn; das ſchauerliche, mißtönende Getute

bringt schließlich den gewünſchten Erfolg. Ilſt

das Geldgeſchenk zu wenig, wird es in höf-

lichſter Weise zurückgebracht. War es genug, ſo

wird das Zelt abgebrochen und vor einem Nach-

_ OGetllerderwiſch, der nichts auf Kleidung

und Aussehen gibt

| nicht aber zu ihrem eigenen Vorteil verliehen

wären, und daßsie fürchten müßten, diese Macht

sogleich zu verlieren, wenn Sie diese Gabe zu

eigenem Vorteil mißbrauchten." + Betrogene

Betrüger!

.. Begreiflich iſt es, daß es diesen wunderlichen

. | H öeiligen während der großen Feſtzeiten am er-

| tträglichſtengeht. Im Trauermonat , Mohrram",

| wenn ganz Perſien um ſeine bei Kerbela ge-

fallenen Heiligen Ali und Hussein wehllagt, ſich

geißelt und Passionsspiele aufführt, fehlen bei

| religiöſen Umzügen auch die Derwiſche nicht,

die ſonſt, vor den Moſcheen lungernd, bettelten.

Besonders am ,Tag des Opfers“ ſchreiten Jie

dann im Zuge mit durch die Straßen und laſſen

ihr Blut für die Heiligen fließen.

Es gibt aber auch Derwiſche, die als „Büßer“"

abseits und einsam in einer wilden Schlucht,

einer Felſenhöhle, in der Nähe einer Quelle

oder anKarawanenſtraßenin einer kahlen Lehm-

hütte hauſen. Der harte Boden iſt ihr Lager, ein

Stein das Kopfkissen, ein zerſchliſſener Kamel-

haarumhang Mantel und Decke zugleich.

Jeder vorüberziehende Reiſende gibt einem

dieser Büßer, was er an Lebensmitteln ent-

behren kann; der ärmſte Maultiertreiber reicht

ihm wenigstens seinen Iſchibuk und läßt den

„Heiligen" einige Züge rauchen. Zusſriedenzieht

die Karawane weiter, denn das „ Yahak- Yahuh",

das ihr nachſchallt, iſt ein ehrlicher Wunſch für

ihr Wohlergehen.

Wo ich im Land des ſilbernen Löwen und der

aufgehenden Sonne den Ruf einer dieſer Büßer

hörte, legte ich ihm ſtets etwas in die Almoſen-

Da s B u < f ür Alle

j: :

daß ein Derwiſch nie

ohne Almosen von der

Tür gewiesſen wird,

denn deine geheimnis-

vollen Kräfte, sein ,„bö-

ſer Blick“ könnten Krank-

heit oder ſonſtiges Un-

heil über die Familie

bringen. Überall begeg-

net man Derwischen: in

den Karawanſ ereien,

auf der Landſtraße, in

den Basaren des Händ-

lers und den Kaffee-

ſchenken; allerwärts ru-

fenſie: „Yahak-Yahuh",

das heißt: „D Gott, o

Recht“, womit sie Al-

mosen heiſchen, das

man ihnen gibt, denn

jeder ſieht sie lieber

gehen als kommen.

Unter dem übrigen

fahrenden Volke gibt es

auch weitgewanderte,

geſchickte Erzähler, Mi-

miker, Bauchrednerund

Zauberkünſtler, diegute

Geschäfte machen. Zu ſtädtiſchen Gastereien werden sie geholt, um die

Tafelrunde durch ihre Schnurren und Künſte zu ergößen. Am nächſten Tag

ertönt ihr Ruf: „O Gott, o Recht“ im Lager eines wandernden Nomaden-

ſtammes. Im Zelte des Stammesoberhauptes zeigen sie dort ihre Künſte.

Oft hocken ſie am Lagerfeuer einer raſtenden Karawane, verzehren Brot

und Ziegenkäse und erzählen bei der kreiſenden Wasserpfeife ihre grausigsten

Erlebnisse aus fernen Tälern des wilden Hindutuſch, so daß den eifrig lau-

ſchenden Kameltreibern Schauer über den Rücken laufen.

Mit allerlei Hokuspokus locken Jie leichtgläubigen Landleuten Geld aus

der Taſche. Wunderliche Geheimmittel bieten Jie an; in allen Krankheiten

geben sie Rat. Getrocknete Schakalleber, das zu Staub zerriebene Herz des

Löwen, ſcharfe Krallen wilder Tiere verkaufen sie als Heilmittel oder

ſchützende Anhängsel. Die im Magen des Steinbocks zum harten Ballen ge-

formtenHaare werdenalskraftverleihende Mittel

_ fürteures Geldvon den kriegeriſchen Sbhhnender >

Derwiſch, an teu Bsdgiete um Almoſen

itten

barhaus aufgeschlagen.

~ Derwiſche, die Jich

als Schmarotzer im Ge-

folge eines persiſchen

JFürſten einige Wochen

aufhalten, tragen oft

ein abgelegtes Gewand

ihres Gönners, eine

eingelegte Axt, eine Al-

mosenschale an ſilber-

nen Ketten, sogar einen

feinen Spazierstock. An-

dere wandern im zer-

riſſenen Hemd, mitlan-

gen, wirr auf die Schul-

tern fallenden Haaren

und der mit Koran-

verſen benähten Filz-

kappedurchs Land.Eine

Almosenſchale pendelt

an Messingketten, ein

knorriger Stock und das

über die Schultern ge-

ſchlagene Pantherfell

geben den Kerlen ein

wildes Aussehen. Be-

greiflich, daß die Müt-

terunartige Kinder mit

dem Zuruf ſchrecken: „Derwisch miajat"“ ~ der Derwiſch kommt.

Ehrmann war zu seiner Zeit wenig erbaut über das verabſcheuungs-

Ein Derwiſch, der zur Buße eine Kette um

den Hals trägt

würdige Gesindel dieser Art, das sich in Indien umtrieb. Was er über die

oft recht handfeſten und dennoch ſtinkfaulen Menschen sagt, ſtimmt auch für

die meiſten perſiſchen fahrenden Leute. „Da diese Nichtstuer, wenn man

ihnen nichts ſchenkt, mit der Rache des Himmels drohen, leiden ihre ver-

blendeten Verehrer lieber selber Not, als daß sie ihnen die Nahrung ver-

weigern. Jeder, der untätig sein will und deshalb dieſe Lebensart wählt,

kann gewiß sein, daß es ihm wenigstens nicht am notdürftigſten Unterhalt

fehlt, wenn er auch keine Schätze ſammelt. Einige rühmen J ich, die Zukunft

vorherzuſagen, Schätze graben und alles, was man wolle, in Gold ver-

wandeln zu können. Sagt man ihnen, beatz der Unterschied zwiſchen ihrer

elenden Bettelei und diesen übernatürlichen Kräften doch zu ſtark ſei, ſo

verteidigen ſie ſich damit, daß ihnen ſJolche

Künſte nur zum Beſten ihrer Nebenmenſchen,

Steppe erſtanden. Auch als Giftmischer ſind

manche der fahrenden Leute gefürchtet. Als

Gauller ziehen ſie von Dorf zu Dorf, ſchlucken

Messer,kauenzerſtoßenesGlas, freſſenFeuer oder

ſchütten einen Sack voll Schlangen vor kreiſchen-

den Frauen aus und zeigen mit ihnen ihre Kunſt.

Wenn die Perser ihr Eit-i-Noruz, das Feſt

der Frühlings-Tagundnachtgleiche, feiern, das

am einundzwanzigsten März beginnt, so ſtrömen

Derwiſche und Gaukler in die großen Städte wie

Isfahan und Schiraz, um dort gute Tage zu er-

leben. Meiſt beſuchen sie paarweise die Häuſer

der höheren Beamten und reichen Kaufleute.

Hier ſchlagen Jie ein kleines Zelt auf; oft iſt es

nur ein viereckiger Lappen, den ie mit einigen

Nägeln an der Hauswand befestigen, davor le-

genie ein winziges Gärtchen aus Erde und Sand

an; ein Topf mit ſchnellkeimendem Samen ſteht

in der Mitte; bunte Steine und Muſcheln ordnen

ſie ringsherum. Diese Gärtchen sind ein Sinn-

bild der wieder zum Leben erwachenden Vege-

tation des Frühlings. So hocken sie da und

warten, bis ſie vom Hausherrn beſchenkt wer-

den. Wehe ihm, wenn er im Verhältnis zu ſei-

nem Vermögen nicht genug gibt oder zu lange

zögert; dann machen die Kerle Lärm. Ihr Yahak-

Yahuh-Geſchrei tönt durchs ganze Haus. Läſzt

ſich der Hausherr durch nichts erweichen, dann

blaſen die Kerle auf einem langen Steinbocks-

horn; das ſchauerliche, mißtönende Getute

bringt schließlich den gewünſchten Erfolg. Ilſt

das Geldgeſchenk zu wenig, wird es in höf-

lichſter Weise zurückgebracht. War es genug, ſo

wird das Zelt abgebrochen und vor einem Nach-

_ OGetllerderwiſch, der nichts auf Kleidung

und Aussehen gibt

| nicht aber zu ihrem eigenen Vorteil verliehen

wären, und daßsie fürchten müßten, diese Macht

sogleich zu verlieren, wenn Sie diese Gabe zu

eigenem Vorteil mißbrauchten." + Betrogene

Betrüger!

.. Begreiflich iſt es, daß es diesen wunderlichen

. | H öeiligen während der großen Feſtzeiten am er-

| tträglichſtengeht. Im Trauermonat , Mohrram",

| wenn ganz Perſien um ſeine bei Kerbela ge-

fallenen Heiligen Ali und Hussein wehllagt, ſich

geißelt und Passionsspiele aufführt, fehlen bei

| religiöſen Umzügen auch die Derwiſche nicht,

die ſonſt, vor den Moſcheen lungernd, bettelten.

Besonders am ,Tag des Opfers“ ſchreiten Jie

dann im Zuge mit durch die Straßen und laſſen

ihr Blut für die Heiligen fließen.

Es gibt aber auch Derwiſche, die als „Büßer“"

abseits und einsam in einer wilden Schlucht,

einer Felſenhöhle, in der Nähe einer Quelle

oder anKarawanenſtraßenin einer kahlen Lehm-

hütte hauſen. Der harte Boden iſt ihr Lager, ein

Stein das Kopfkissen, ein zerſchliſſener Kamel-

haarumhang Mantel und Decke zugleich.

Jeder vorüberziehende Reiſende gibt einem

dieser Büßer, was er an Lebensmitteln ent-

behren kann; der ärmſte Maultiertreiber reicht

ihm wenigstens seinen Iſchibuk und läßt den

„Heiligen" einige Züge rauchen. Zusſriedenzieht

die Karawane weiter, denn das „ Yahak- Yahuh",

das ihr nachſchallt, iſt ein ehrlicher Wunſch für

ihr Wohlergehen.

Wo ich im Land des ſilbernen Löwen und der

aufgehenden Sonne den Ruf einer dieſer Büßer

hörte, legte ich ihm ſtets etwas in die Almoſen-