§ Da s Buch f ü x A lle

H est z

Zu unseren Bildern

Der neue Komet (S. 55). In unſerer vermeintlich sehr „aufgeklärten

Gegenwart“ kann man ſich kaum eine rechte Vorſtellung davon machen,

in welch erſchütternde Aufregung das Sichtbarwerden von Kometen am

nächtlichen Himmel in alter Zeit die Bevölkerung in Stadt und Land,

Gelehrte so gut wie ſchlichte, ungeſchulte Leute, versetzte. Heut bekommt

jeder Schüler im naturkundlichen Unterricht genug zu hören von der Größe

und Unwandelbarkeit der Naturgesetze, zu wissen von den kaum vorſtell-

baren Entfernungen der Himmelskörper im unendlich weiten Weltenraum.

Die Gelehrten haben die Erforſchung des Kosmos, im besonderen auch die

der Eigenschaften und des Laufs der Gestirne so erweitert und die Ergebnisse

weiten Kreiſen zugänglich gemacht, daß uns im allgemeinen die Furcht

vor Einwirkungen der Sterne auf die Geschicke der Menschen auf der

Erde sehr fernliegt. Das Auftreten des Hallenyſchen Kometen oder die An-

näherung von Mars und Erde im letzten Jahr haben wohl Unzählige be-

ſchäftigt, ihre Neugier oder ihr wissenſchaftliches Interesse angeregt, aber

doch mit geringen Ausnahmen keine Beunruhigung hervorgerufen. Wir

wiſſen, daß der Schweif der Kometen millionenmal leichter und dünner

iſt als unſere Luft und daß das Gewicht des Millionen von Meilen langen

Schweifes kaum wenige Zentner übertrifft, vielleicht überhaupt nur eine

elektriſche Erſcheinung iſt, alſo bei einer Berührung mit der Erde ihr keinen

„harten Stoß" versſeßen kann. Davon wußte man früher noch nichts. „Den

Kometen ſteckt er wie eine Rute, drohend am Himmelsfenſter aus“, heiſzt

es in Schillers Wallenſtein. Der Aberglaube, daß die Kometen Unglück

verkündigten, hatte jedoch seinen tieferen Grund in dem frommen Gefühl

der Ehrfurcht und Abhängigkeit vom allmächtigen Gott, der die Menschheit

einmal slrafen könne für ihr frevelhaftes, unfriedfertiges Treiben, das mit

innerer Notwendigkeit zu Krieg und Aufruhr, zu Streit und Verderben

führen müsse. Wenn in vergangener Zeit alt und jung an ſternhellem

Abend vor die Tür traten, um das sonderbare Sternbild mit dem langen

leuchlenden Schweif am nächtlichen Himmel zu ehen, so hatten ſie alle

noch, wenn auch verknüpft mit salſchen Vorſtellungen, Ehrfurcht vor der

im Sinnbild des gestirnten Himmels dem ahnenden Herzen ſich offen-

barenden Jittlichen Weltordnung, wie der Dichter Rückert es aussſprach in

den Zeilen: „O blicke, wenn der Sinn dir will die Welt verwirren, zum

H. R.

ew'gen Himmiel auf, wo nie die Sterne irren."

|

DWMannsgfaltiges _ .

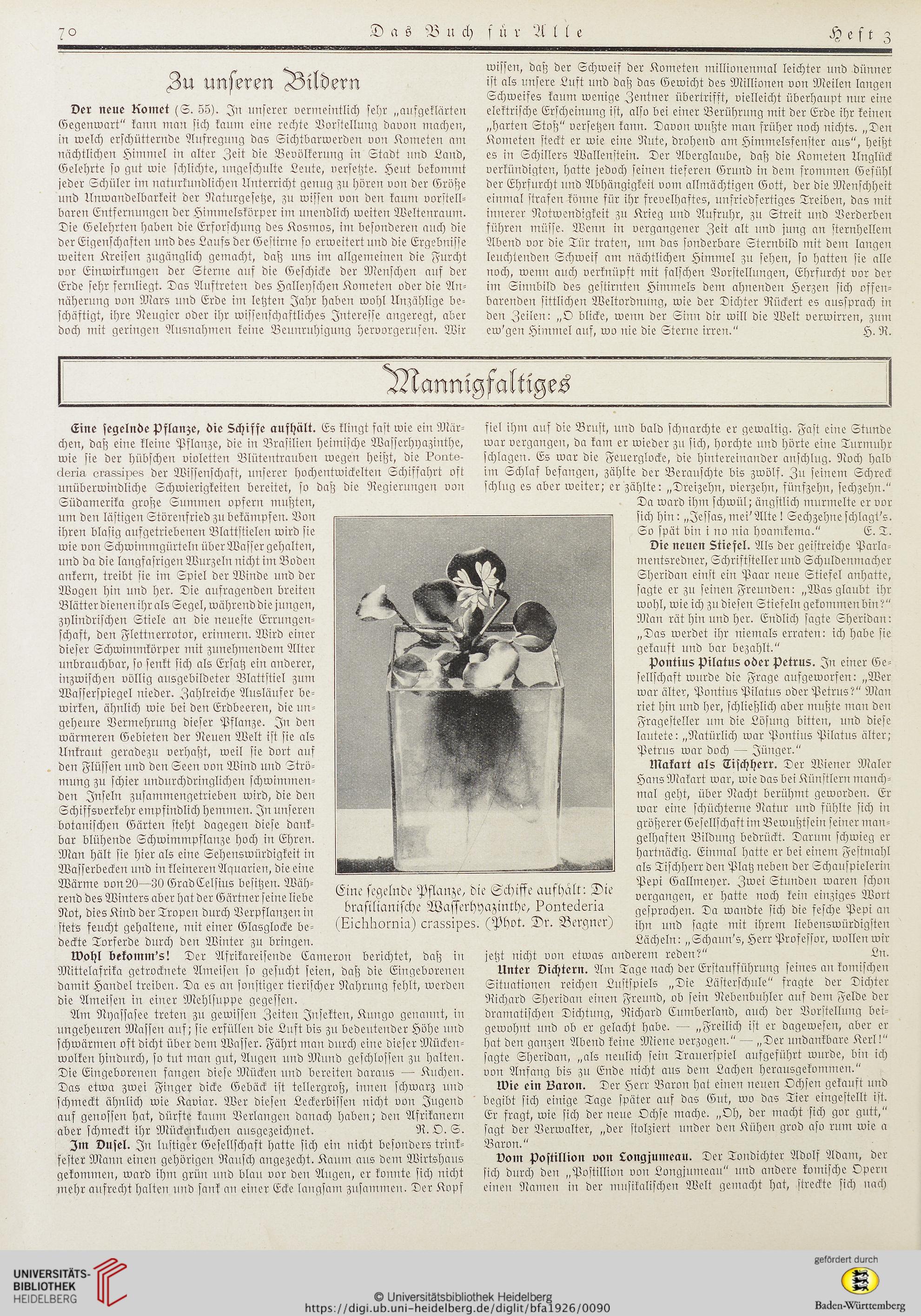

Eine segelnde Pflanze, die Schiffe aufhält. Es klingt faſt wie ein Mär-

chen, daß eine kleine Pflanze, die in Brasilien heimiſche Wasserhyazinthe,

wie sie der hübſchen violetten Blütentrauben wegen heißt, die Vonte-

deria crassipes der Wissenschaft, unserer hochentwickelten Schiffahrt oft

unüberwindliche Schwierigkeiten bereitet, ſo daß die Regierungen von

Südamerika große Summen opfern mußten,

um den lästigen Störenfried zu bekämpfen. Von

ihren blasig aufgetriebenen Blattſtielen wird Jie

wie von Schwimmgürteln überWaſsser gehalten,

und da die langfaſrigen Wurzeln nicht im Boden

ankern, treibt ſie im Spiel der Winde und der

Wogen hin und her. Die aufragenden breiten

Blätterdienenihrals Segel, währenddie jungen,

zylindriſchen Stiele an die neueſte Errungen-

ſchaft, den Flettnerrotor, erinnern. Wird einer

dieſer Schwimmkörper mit zunehmendem Alter

unbrauchbar, ſo ſenkt ſich als Ersatz ein anderer,

inzwischen völlig ausgebildeter Blattſtiel zum

Waſsserſpiegel nieder. Zahlreiche Ausläufer be-

wirken, ähnlich wie bei den Erdbeeren, die un-

geheure Vermehrung dieſer Pflanze. In den

wärmeren Gebieten der Neuen Welt iſt ſie als

Unkraut geradezu verhaßt, weil sie dort auf

. den Flüssen und den Seen von Wind und Strö-

mung zu schier undurchdringlichen ſchwimmen-

den Inseln zuſammengetrieben wird, die den

Schiffsverkehr empfindlich hemmen. In unseren

botanischen Gärten steht dagegen diese dank-

bar blühende Schwimmpflanze hoch in Ehren.

Man hält Jie hier als eine Sehenswürdigkeit in

Wasserbecken und in kleineren Aquarien, die eine

fiel ihm auf die Bruſt, und bald ſchnarchte er gewaltig. Faſt eine Stunde

war vergangen, da kam er wieder zu oich, horchte und hörte eine Turmuhr

ſchlagen. Es war die Feuerglocke, die hintereinander ansſchlug. Noch halb

im Schlaf befangen, zählte der Berauſchte bis zwölf. Zu seinem Schreck

ſchlug es aber weiter; er zählte: „Dreizehn, vierzehn, fünfzehn, ſechzehn.“

Da ward ihm ſchwül; ängstlich murmelte er vor

ſich hin: „Jeſsſas, mei’ Alte! Sechzehneſchlagi's.

So spät bin i no nia hoamkema.“ E. T.

Die neuen Stiefel. Als der geiſtreiche Parla-

mentsredner, Schriftſteller und Schuldenmacher

Sheridan einſt ein Paar neue Stiefel anhatte,

ſagte er zu seinen Freunden: „Was glaubt ihr

wohl, wie ich zu dieſen Stiefeln gekommenbin?"

Man rät hin und her. Endlich sagte Sheridan:

„Das werdet ihr niemals erraten: ich habe Jie

gekauft und bar bezahlt."

Pontius Pilatus oder Petrus. In einer Ge-

ſellſchaft wurde die Frage aufgeworfen: „Wer

war älter, Pontius Pilatus oder Petrus?“ Man

riet hin und her, ſchließlich aber mußte man den

Fragesteller um die Löſung bitten, und diese

lautete: „Natürlich war Pontius Pilatus älter;

Petrus war doch + Jünger."

Makart als Tiſchherr. Der Wiener Maler

Hans Makart war, wie das bei Künſtlern manch-

mal geht, über Nacht berühmt geworden. Er

war eine ſchüchterne Natur und fühlte Jich in

größerer Gesellſchaft m Bewußtſein ſeiner man-

gelhaften Bildung bedrückt. Darum ſchwieg er

hartnäckig. Einmal hatte er bei einem Feſtmahl

als Tiſchherr den Platz neben der Schauſpielerin

Wärme von2030 GradCelſius beſizen. Wäh-

rend des Winters aber hat der Gärtnerseineliebe

Not, dies Kind der Tropen durch Verpflanzen in

stets feucht gehaltene, mit einer Glasglocke be-

deckte Torferde durch den Winter zu bringen.

Wohl bekomm’s! Der Akfrikareiſende Cameron berichtet, daß in

Mittelafrika getrocknete Ameiſen Jo geſucht seien, daß die Eingeborenen

damit Handel treiben. Da es an ſonſtiger tieriſcher Nahrung fehlt, werden

die Ameisen in einer Mehlſuppe gegeſſen.

Am Nyaqssasee treten zu gewissen Zeiten Insekten, Kungo genannt, in

ungeheuren Massen auf; sie erfüllen die Luft bis zu bedeutender Höhe und

ſchwärmen oft dicht über dem Wasser. Fährt man durch eine dieſer Mücken-

wolken hindurch, so tut man gut, Augen und Mund geſschlo sen zu halten.

Die Eingeborenen fangen dieſe Mücken und bereiten daraus + Kuchen.

Das etwa zwei Finger dicke Gebäck iſt tellergroß, innen ſchwarz und

ſchmeckt ähnlich wie Kaviar. Wer dieſen Leckerbiſſen nicht von Jugend

auf genoſſen hat, dürfte kaum Verlangen danach haben; den Afrikanern

aber ſchmeckt ihr Mückenkuchen ausgezeichnet. R. O©. S.

Im Duſel. In lustiger Geſsellſchaft hatte ſich ein nicht besonders trink-

feſter Mann einen gehörigen Rauſch angezecht. Kaum aus dem Wirtshaus

gekommen, ward ihm grün und blau vor den Augen, er konnte ſich nicht

mehr aufrecht halten und ſank an einer Ecke langſam zuſammen. Der Kopf

Cine segelnde Pflanze, die Schiffe aufhält: Die

braſilianiſche Wasserhyazinthe, Pontederia

(Eichhornia) crassipes. (Phot. Dr. Bergner)

Pepi Gallmeyer. Zwei Stunden waren ſchon

vergangen, er hatte noch kein einziges Wort

gesprochen. Da wandte Jich die feſche Pepi an

ihn und sagte mit ihrem liebenswürdigſten

Lächeln: „Schaun's, Herr Profeſſor, wollen wir

jetzt nicht von etwas anderem reden?" Ln.

Unter Dichtern. Am Tage nach der Erſtaufführung ſeines an komiſchen

Situationen reichen Luſtſpiels „Die Läſterſchule" fragte der Dichter

Richard Sheridan einen Freund, ob ſein Nebenbuhler auf dem Jelde der

dramatiſchen Dichtung, Richard Cumberland, auch der Vorſtellung bein-

gewohnt und ob er gelacht habe. „Freilich iſt er dagewesen, aber er

hat den ganzen Abend keine Miene verzogen." „Der undankbare Kerl!“

ſagte Sheridan, „als neulich ſein Trauerſpiel aufgeführt wurde, bin ich

von Anfang bis zu Ende nicht aus dem Lachen herausgekommen."

Wie ein Baron. Der Herr Baron hal einen neuen Ochſen gekauft und

begibt sich einige Tage ſpäter auf das Gut, wo das Tier eingeltellt iſt.

Er fragt, wie sich der neue Ochſe mache. „Oh, der macht ſich gor gutt,“

ſagt der Verwalter, „der ſtolziert under den Kühen grod aſo rum wie a

“9!: Postillion von Longjumeau. Der Tondichter Adolf Adam, der

ſich durch den ,„Poſtillion von Longjumeau“ und andere komiſche Opern

einen Namen in der msikaliſchen Welt gemacht hat, [treckte ſich nach

H est z

Zu unseren Bildern

Der neue Komet (S. 55). In unſerer vermeintlich sehr „aufgeklärten

Gegenwart“ kann man ſich kaum eine rechte Vorſtellung davon machen,

in welch erſchütternde Aufregung das Sichtbarwerden von Kometen am

nächtlichen Himmel in alter Zeit die Bevölkerung in Stadt und Land,

Gelehrte so gut wie ſchlichte, ungeſchulte Leute, versetzte. Heut bekommt

jeder Schüler im naturkundlichen Unterricht genug zu hören von der Größe

und Unwandelbarkeit der Naturgesetze, zu wissen von den kaum vorſtell-

baren Entfernungen der Himmelskörper im unendlich weiten Weltenraum.

Die Gelehrten haben die Erforſchung des Kosmos, im besonderen auch die

der Eigenschaften und des Laufs der Gestirne so erweitert und die Ergebnisse

weiten Kreiſen zugänglich gemacht, daß uns im allgemeinen die Furcht

vor Einwirkungen der Sterne auf die Geschicke der Menschen auf der

Erde sehr fernliegt. Das Auftreten des Hallenyſchen Kometen oder die An-

näherung von Mars und Erde im letzten Jahr haben wohl Unzählige be-

ſchäftigt, ihre Neugier oder ihr wissenſchaftliches Interesse angeregt, aber

doch mit geringen Ausnahmen keine Beunruhigung hervorgerufen. Wir

wiſſen, daß der Schweif der Kometen millionenmal leichter und dünner

iſt als unſere Luft und daß das Gewicht des Millionen von Meilen langen

Schweifes kaum wenige Zentner übertrifft, vielleicht überhaupt nur eine

elektriſche Erſcheinung iſt, alſo bei einer Berührung mit der Erde ihr keinen

„harten Stoß" versſeßen kann. Davon wußte man früher noch nichts. „Den

Kometen ſteckt er wie eine Rute, drohend am Himmelsfenſter aus“, heiſzt

es in Schillers Wallenſtein. Der Aberglaube, daß die Kometen Unglück

verkündigten, hatte jedoch seinen tieferen Grund in dem frommen Gefühl

der Ehrfurcht und Abhängigkeit vom allmächtigen Gott, der die Menschheit

einmal slrafen könne für ihr frevelhaftes, unfriedfertiges Treiben, das mit

innerer Notwendigkeit zu Krieg und Aufruhr, zu Streit und Verderben

führen müsse. Wenn in vergangener Zeit alt und jung an ſternhellem

Abend vor die Tür traten, um das sonderbare Sternbild mit dem langen

leuchlenden Schweif am nächtlichen Himmel zu ehen, so hatten ſie alle

noch, wenn auch verknüpft mit salſchen Vorſtellungen, Ehrfurcht vor der

im Sinnbild des gestirnten Himmels dem ahnenden Herzen ſich offen-

barenden Jittlichen Weltordnung, wie der Dichter Rückert es aussſprach in

den Zeilen: „O blicke, wenn der Sinn dir will die Welt verwirren, zum

H. R.

ew'gen Himmiel auf, wo nie die Sterne irren."

|

DWMannsgfaltiges _ .

Eine segelnde Pflanze, die Schiffe aufhält. Es klingt faſt wie ein Mär-

chen, daß eine kleine Pflanze, die in Brasilien heimiſche Wasserhyazinthe,

wie sie der hübſchen violetten Blütentrauben wegen heißt, die Vonte-

deria crassipes der Wissenschaft, unserer hochentwickelten Schiffahrt oft

unüberwindliche Schwierigkeiten bereitet, ſo daß die Regierungen von

Südamerika große Summen opfern mußten,

um den lästigen Störenfried zu bekämpfen. Von

ihren blasig aufgetriebenen Blattſtielen wird Jie

wie von Schwimmgürteln überWaſsser gehalten,

und da die langfaſrigen Wurzeln nicht im Boden

ankern, treibt ſie im Spiel der Winde und der

Wogen hin und her. Die aufragenden breiten

Blätterdienenihrals Segel, währenddie jungen,

zylindriſchen Stiele an die neueſte Errungen-

ſchaft, den Flettnerrotor, erinnern. Wird einer

dieſer Schwimmkörper mit zunehmendem Alter

unbrauchbar, ſo ſenkt ſich als Ersatz ein anderer,

inzwischen völlig ausgebildeter Blattſtiel zum

Waſsserſpiegel nieder. Zahlreiche Ausläufer be-

wirken, ähnlich wie bei den Erdbeeren, die un-

geheure Vermehrung dieſer Pflanze. In den

wärmeren Gebieten der Neuen Welt iſt ſie als

Unkraut geradezu verhaßt, weil sie dort auf

. den Flüssen und den Seen von Wind und Strö-

mung zu schier undurchdringlichen ſchwimmen-

den Inseln zuſammengetrieben wird, die den

Schiffsverkehr empfindlich hemmen. In unseren

botanischen Gärten steht dagegen diese dank-

bar blühende Schwimmpflanze hoch in Ehren.

Man hält Jie hier als eine Sehenswürdigkeit in

Wasserbecken und in kleineren Aquarien, die eine

fiel ihm auf die Bruſt, und bald ſchnarchte er gewaltig. Faſt eine Stunde

war vergangen, da kam er wieder zu oich, horchte und hörte eine Turmuhr

ſchlagen. Es war die Feuerglocke, die hintereinander ansſchlug. Noch halb

im Schlaf befangen, zählte der Berauſchte bis zwölf. Zu seinem Schreck

ſchlug es aber weiter; er zählte: „Dreizehn, vierzehn, fünfzehn, ſechzehn.“

Da ward ihm ſchwül; ängstlich murmelte er vor

ſich hin: „Jeſsſas, mei’ Alte! Sechzehneſchlagi's.

So spät bin i no nia hoamkema.“ E. T.

Die neuen Stiefel. Als der geiſtreiche Parla-

mentsredner, Schriftſteller und Schuldenmacher

Sheridan einſt ein Paar neue Stiefel anhatte,

ſagte er zu seinen Freunden: „Was glaubt ihr

wohl, wie ich zu dieſen Stiefeln gekommenbin?"

Man rät hin und her. Endlich sagte Sheridan:

„Das werdet ihr niemals erraten: ich habe Jie

gekauft und bar bezahlt."

Pontius Pilatus oder Petrus. In einer Ge-

ſellſchaft wurde die Frage aufgeworfen: „Wer

war älter, Pontius Pilatus oder Petrus?“ Man

riet hin und her, ſchließlich aber mußte man den

Fragesteller um die Löſung bitten, und diese

lautete: „Natürlich war Pontius Pilatus älter;

Petrus war doch + Jünger."

Makart als Tiſchherr. Der Wiener Maler

Hans Makart war, wie das bei Künſtlern manch-

mal geht, über Nacht berühmt geworden. Er

war eine ſchüchterne Natur und fühlte Jich in

größerer Gesellſchaft m Bewußtſein ſeiner man-

gelhaften Bildung bedrückt. Darum ſchwieg er

hartnäckig. Einmal hatte er bei einem Feſtmahl

als Tiſchherr den Platz neben der Schauſpielerin

Wärme von2030 GradCelſius beſizen. Wäh-

rend des Winters aber hat der Gärtnerseineliebe

Not, dies Kind der Tropen durch Verpflanzen in

stets feucht gehaltene, mit einer Glasglocke be-

deckte Torferde durch den Winter zu bringen.

Wohl bekomm’s! Der Akfrikareiſende Cameron berichtet, daß in

Mittelafrika getrocknete Ameiſen Jo geſucht seien, daß die Eingeborenen

damit Handel treiben. Da es an ſonſtiger tieriſcher Nahrung fehlt, werden

die Ameisen in einer Mehlſuppe gegeſſen.

Am Nyaqssasee treten zu gewissen Zeiten Insekten, Kungo genannt, in

ungeheuren Massen auf; sie erfüllen die Luft bis zu bedeutender Höhe und

ſchwärmen oft dicht über dem Wasser. Fährt man durch eine dieſer Mücken-

wolken hindurch, so tut man gut, Augen und Mund geſschlo sen zu halten.

Die Eingeborenen fangen dieſe Mücken und bereiten daraus + Kuchen.

Das etwa zwei Finger dicke Gebäck iſt tellergroß, innen ſchwarz und

ſchmeckt ähnlich wie Kaviar. Wer dieſen Leckerbiſſen nicht von Jugend

auf genoſſen hat, dürfte kaum Verlangen danach haben; den Afrikanern

aber ſchmeckt ihr Mückenkuchen ausgezeichnet. R. O©. S.

Im Duſel. In lustiger Geſsellſchaft hatte ſich ein nicht besonders trink-

feſter Mann einen gehörigen Rauſch angezecht. Kaum aus dem Wirtshaus

gekommen, ward ihm grün und blau vor den Augen, er konnte ſich nicht

mehr aufrecht halten und ſank an einer Ecke langſam zuſammen. Der Kopf

Cine segelnde Pflanze, die Schiffe aufhält: Die

braſilianiſche Wasserhyazinthe, Pontederia

(Eichhornia) crassipes. (Phot. Dr. Bergner)

Pepi Gallmeyer. Zwei Stunden waren ſchon

vergangen, er hatte noch kein einziges Wort

gesprochen. Da wandte Jich die feſche Pepi an

ihn und sagte mit ihrem liebenswürdigſten

Lächeln: „Schaun's, Herr Profeſſor, wollen wir

jetzt nicht von etwas anderem reden?" Ln.

Unter Dichtern. Am Tage nach der Erſtaufführung ſeines an komiſchen

Situationen reichen Luſtſpiels „Die Läſterſchule" fragte der Dichter

Richard Sheridan einen Freund, ob ſein Nebenbuhler auf dem Jelde der

dramatiſchen Dichtung, Richard Cumberland, auch der Vorſtellung bein-

gewohnt und ob er gelacht habe. „Freilich iſt er dagewesen, aber er

hat den ganzen Abend keine Miene verzogen." „Der undankbare Kerl!“

ſagte Sheridan, „als neulich ſein Trauerſpiel aufgeführt wurde, bin ich

von Anfang bis zu Ende nicht aus dem Lachen herausgekommen."

Wie ein Baron. Der Herr Baron hal einen neuen Ochſen gekauft und

begibt sich einige Tage ſpäter auf das Gut, wo das Tier eingeltellt iſt.

Er fragt, wie sich der neue Ochſe mache. „Oh, der macht ſich gor gutt,“

ſagt der Verwalter, „der ſtolziert under den Kühen grod aſo rum wie a

“9!: Postillion von Longjumeau. Der Tondichter Adolf Adam, der

ſich durch den ,„Poſtillion von Longjumeau“ und andere komiſche Opern

einen Namen in der msikaliſchen Welt gemacht hat, [treckte ſich nach