I Z6

Da s Buch für Alle

H e ſt 6

zwölf Weihnachtsquitten mußten dazu auf dem Gaſtſtubenſchrank aufge-

hoben werden. Zu den Quittenſternle brauchte man die andere Hälfte des

Quittenmarkes, das am Morgen aus den acht Goldgelben gewonnen war.

Es wurde mit Zitronensaft gewürzt und auf dem Nudelbrett mit ſoviel

gestoßenem Zucker vermiſcht, daß ein gelindes Teiglein entstand, das ſich

gerade noch auswellen ließ. Davon wurden mit der Zimtſternform aus der

Puppenküche Sternlein ausgestochen, in grobem Zucker umgedreht, in der

warmen Stube getrocknet und in einer Blechbüchſe bis zum Chriſtfeſt

aufgehoben.

Lebkuchen und Springerle, Pfeffernüßle und Teebrot folgten bald in

buntem Wechſel dieſen erſten beiden Weihnachtsleckereien. Zwiſchen dieſe

habhaften, gediegenen, gewissermaßen „hausbackenen“ Dinge, die zum

größten Teil aus ſchwerwiegenden Stoffen wie Mehl, Zucker und Eiern

beſtanden, miſchten ſich dann die kleinen, leichtwiegenden und eben darum

Augen und Gaumen beſonders kitßelnden Näſchereien, bei deren Her-

ſtellung Mutter ſelbſt ſtets in eine ſo angeregte fröhliche Stimmung geriet,

daß Jie, die doch keinen Ton ſingen konnte, beim Mandelröſten, Marzipan-

kneten, Schokoladekugelndrehen und Pralinenfüllen immer fröhliche kleine

Lieder ſummen mußte. Und monatelang hat Jie all die kleinen Dinge, die

sie zu den luſtigen Näsſchereien brauchte, geſpart und zuſammengetragen,

bis die nötige Menge Schokolade, Mandeln, Haſelnüſſe und was ſonſt noch

dazu gehörte, beiſammen war.

Der mächtige „Gutsleskorb“, der am Chriſtfeſt auf dem Eßtiſch prangte,

wenn die Bescherung mit all ihrem Zauber vorüber war und die Sinne

anfingen, auch materiellen Genüssen zugänglich zu werden, war dann ein

lockender Anblick. Zwiſchen zwei Blumengläſern, gefüllt mit Chriſtroſen,

Mistelzweigen und Stechpalmen, unter einem dichten Kranz von Tannen-

grün, der die tief heruntergezogene Lampe umflocht, war er verſchwende-

riſch hoch aufgetürmt, und nectiſch guckten zwiſchen den dicken, gemütlichen

Lebkuchen und den hausmütterlich mehligen Springerle die in ſilber-

gliterndes Stanniol verpackten Schokoladeleckereien, die bunten Marzipan-

figürchen und zuckerbeſtreuten Quittenſternle heraus, während die Quitten-

ſchäumle wie Häufchen leuchtenden Weihnachtsſchnees in einer glänzenden

alten, ſilbernen Schale prangten.

Vielleicht halten manche das alles, das Springerles- und Lebkuchenbacken,

besonders aber die kleinen Leckereien, für Leichtſinn ~ bei uns aber haben

eben ſie der Weihnachtstafel einen ganz eigenen Reiz verliehen. Ohne es zu

verſtehen, ahnte ich als Kind ſchon in dieſen winzigen, bunten, freundlich

und heiter zubereiteten Süßigkeiten etwas von den kleinen Freuden, die

ein fröhliches Gemüt unter die Proſa des Lebens zu miſchen versteht.

Mannigfaltiges

Der Fallschirm in der Pflanzenwelt. In den Aufzeichnungen des be-

rühmten Malers Leonardo da Vinci, der von 1452 bis 1519 in Italien

lebte, findet ſich unter anderem auch der Entwurf eines Fallſchirmes,

mit deſſen Hilfe man heute ungefährdet aus großen Höhen die Erde

wieder erreicht. Zum erstenmal gelang es im Jahre 1797 dem Luft-

ſchiffer Jack Garnerin, einen brauchbaren

Fallſchirm herzuſtellen, mit dem er eintau-

send Meter tief herabſchwebte, eine Tat, die

damals gewaltiges Aufsehen erregte. Was

diesem unerschrockenen Mann glückte, war

gleich mancher anderen menschlichen Erfm-. n.

dung schon längst im Reiche der Natur vre-. (

handen. So gibt es eine Anzahl Pflanzen,

die sich des Flugs mit Hilfe des Fallſchirmes

bedienen, um ihre Samen weithin zu ver- ||

breiten. Als das bekannteste Beiſpiel darf

die Lieblingsblume der Kinder, der Löwen-

zahn, gelten, die ſie zu leuchtend gelben

Sträußen pflücken, aus denen Jie Kettlein ||

flechten und deren wollige Halbkugeln Jie in |

munterem Scherz ausblaſen. Betrachten wir ||

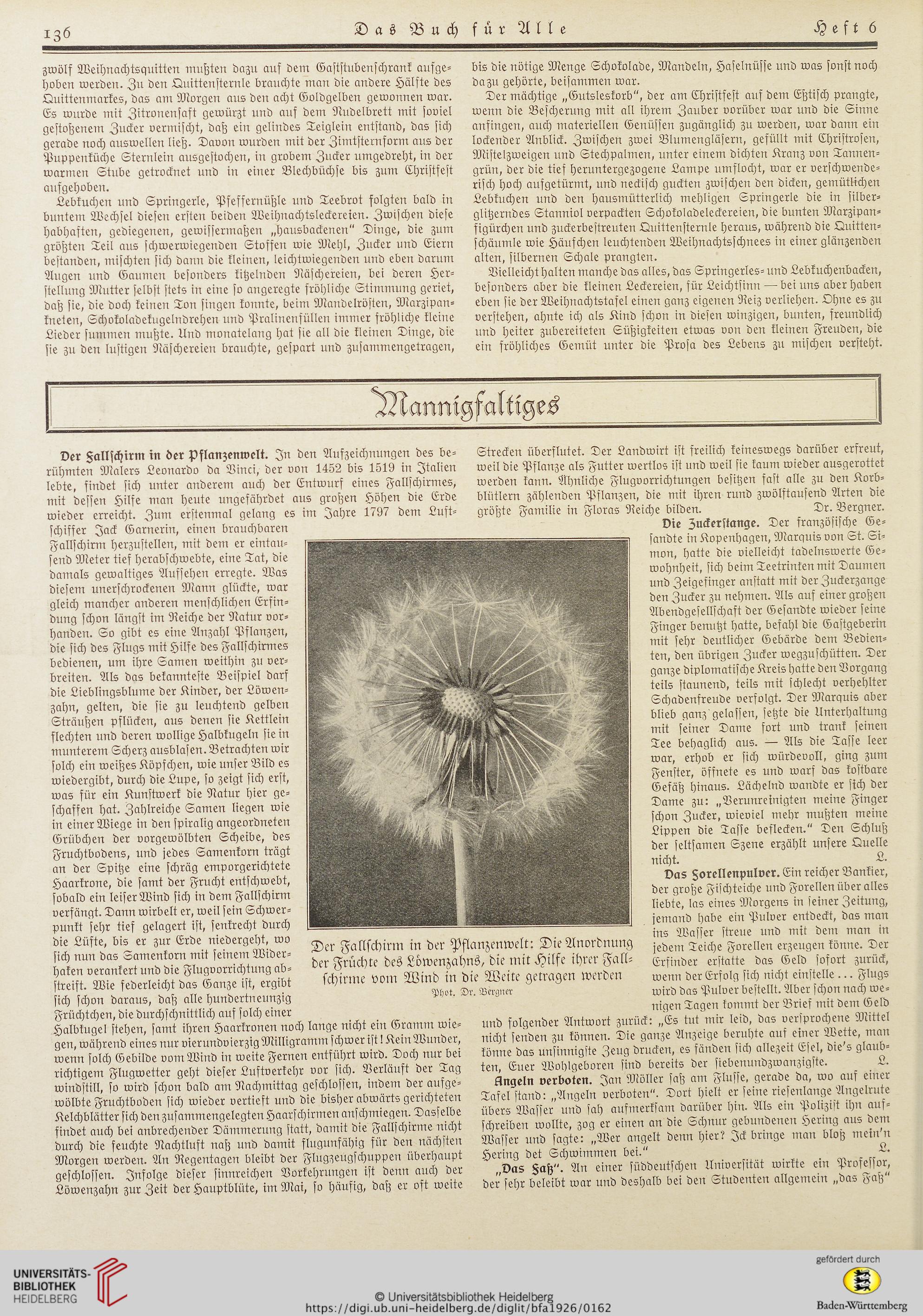

solch ein weißes Köpfchen, wie unſer Bild es

wiedergibt, durch die Lupe, .o zeigt ſich erſt,

was für ein Kunſtwerk die Natur hier ge-. |

ſchaffen hat. Zahlreiche Samen liegen wie

in einer Wiege in den ſpiralig angeordneten ;

Grübchen der vorgewölbten Scheibe, des.

Fruchtbodens, und jedes Samenkorn träget_tY]eY„e._.

an der Spitze eine ſchräg emporgerichtee |

Haarkrone, die ſamt der Frucht entſchwebt, :

sobald ein leiſer Wind ſich in dem Fallſchirm ||

verfängt. Dann wirbelt er, weilſein Schwer-

punkt sehr tief gelagert iſt, ſenkrecht durch

die Lüfte, bis er zur Erde niedergeht, wo

sich nun das Samenkorn mit ſeinem Wider-

haken verankert und die Flugvorrichtung ab-

ſtreift. Wie federleicht das Ganze iſt, ergibt

ſich ſchon daraus, daß alle hundertneunzig

Früchtchen, die durchſchnittlich auf ſolch einer ; ;

Halbkugel stehen, ſamt ihren Haarkronen noch lange nicht ein Gramm wie-

gen, während eines nur vierundvierzig Milligramm ſchwer iſt! Kein Wunder,

wenn solch Gebilde vom Wind in weite Fernen entführt wird. Doch nur bei

richtigem Flugwetter geht dieſer Luftverkehr vor ſich. Verläuft der Tag

windstill, ſo wird ſchon bald am Nachmittag geschloſſen, indem der aufge-

wölbte Fruchtboden ſich wieder vertieft und die bisher abwärts gerichteten

Kelchblätter ſich denzuſammengelegten Haarſchirmen anſchmiegen. Dasselbe

findet auch bei anbrechender Dämmerung ſtatt, damit die Fallſchirme nicht

durch die feuchte Nachtluft naß und damit flugunfähig für den nächſten

Morgen werden. An Regentagen bleibt der Flugzeugschuppen überhaupt

geſchloſſen. Infolge dieser ſinnreichen Vorkehrungen iſt denn auch der

Löwenzahn zur Zeit der Hauptblüte, im Mai, ſo häufig, daß er oft weite

Der Fallſchirm in der Pflanzenwelt: Die Anordnung

der Früchte des Löwenzahns, die mit Hilfe ihrer Fall-

ſchirme vom ._sÒ.t rt pie zctte getragen werden

Strecken überflutet. Der Landwirt iſt freilich keineswegs darüber erfreut,

weil die Pflanze als Futter wertlos iſt und weil ſie kaum wieder ausgerottet

werden kann. Ähnliche Flugvorrichtungen beſitzen faſt alle zu den Korb-

blütlern zählenden Pflanzen, die mit ihren rund zwölftauſend Arten die

größte Familie in Floras Reiche bilden. Dr. Bergner.

t Die Zuckerſtange. Der franzöſiſche Ge-

sandte in Kopenhagen, Marquis von St. Si-

mon, hatte die vielleicht tadelnswerte Ge-

wohnheit, ſich beim Teetrinkten mit Daumen

und Zeigefinger anstatt mit der Zuckerzange

den Zucker zu nehmen. Als auf einer großen

Abendgesellſchaft der Gesandte wieder seine

Finger benutzt hatte, befahl die Gaſtgeberin

mit sehr deutlicher Gebärde dem Bedien-

ten, den übrigen Zucker wegzuſchütten. Der

ganze diplomatische Kreis hatte den Vorgang

teils ſtaunend, teils mit ſchlecht verhehlter

Schadenfreude verfolgt. Der Marquis aber

blieb ganz gelassen, ſeßte die Unterhaltung

mit seiner Dame fort und trank ſeinen

Tee behaglich aus. ~ Als die Taſſe leer

war, erhob er ſich würdevoll, ging zum

Fenster, öffnete es und warf das koſtbare

Dame zu: ,„Verunreinigten meine Finger

schon Zucker, wieviel mehr mußten meine

Lippen die Taſſe beflecken." Den Schluß

der seltſamen Szene erzählt unsere Quelle

nicht. L.

Das Forellenpulver. Ein reicher Bantier,

der große Fiſchteiche und Forellenüberalles

. liebte, las eines Morgens in ſeiner Zeitung,

| jemand habe ein Pulver entdeckt, das man

ins Wasser ſtreue und mit dem man in

jedem Teiche Forellen erzeugen könne. Der

Erfinder erſtatte das Geld ſofort zurück,

wenn der Erfolg sich nicht einstelle . .. Flugs

wird das Pulver bestellt. Aber ſchon nach we-

nigen Tagen kommt der Brief mit dem Geld

und folgender Antwort zurück: „Es tut mir leid, das verſprochene Mittel

nicht ſenden zu können. Die ganze Anzeige beruhte auf einer Wette, man

könne das unsinnigste Zeug drucken, es fänden ſich allezeit Eſel, die's glaub-

ten, Euer Wohlgeboren ſind bereits der siebenundzwanzigste. L.

Angeln verboten. Jan Möller saß am Fluſſe, gerade da, wo auf einer

Tafel stand: „Angeln verboten". Dort hielt er ſeine rieſenlange Angelrute

übers Wasser und ſah aufmerkſam darüber hin. Als ein Poliziſt ihn auf-

ſchreiben wollte, zog er einen an die Schnur gebundenen Hering aus dem

Wasser und sagte: „Wer angelt denn hier? Ick bringe man bloß mein'n

Hering det Schwimmen bei." L;

„Das Faß“. An einer ſüddeutſchen Universität wirkte ein Profeſsor,

der sehr beleibt war und deshalb bei den Studenten allgemein „das Faß“

Gefäß hinaus. Lächelnd wandte er ſih deen.

Da s Buch für Alle

H e ſt 6

zwölf Weihnachtsquitten mußten dazu auf dem Gaſtſtubenſchrank aufge-

hoben werden. Zu den Quittenſternle brauchte man die andere Hälfte des

Quittenmarkes, das am Morgen aus den acht Goldgelben gewonnen war.

Es wurde mit Zitronensaft gewürzt und auf dem Nudelbrett mit ſoviel

gestoßenem Zucker vermiſcht, daß ein gelindes Teiglein entstand, das ſich

gerade noch auswellen ließ. Davon wurden mit der Zimtſternform aus der

Puppenküche Sternlein ausgestochen, in grobem Zucker umgedreht, in der

warmen Stube getrocknet und in einer Blechbüchſe bis zum Chriſtfeſt

aufgehoben.

Lebkuchen und Springerle, Pfeffernüßle und Teebrot folgten bald in

buntem Wechſel dieſen erſten beiden Weihnachtsleckereien. Zwiſchen dieſe

habhaften, gediegenen, gewissermaßen „hausbackenen“ Dinge, die zum

größten Teil aus ſchwerwiegenden Stoffen wie Mehl, Zucker und Eiern

beſtanden, miſchten ſich dann die kleinen, leichtwiegenden und eben darum

Augen und Gaumen beſonders kitßelnden Näſchereien, bei deren Her-

ſtellung Mutter ſelbſt ſtets in eine ſo angeregte fröhliche Stimmung geriet,

daß Jie, die doch keinen Ton ſingen konnte, beim Mandelröſten, Marzipan-

kneten, Schokoladekugelndrehen und Pralinenfüllen immer fröhliche kleine

Lieder ſummen mußte. Und monatelang hat Jie all die kleinen Dinge, die

sie zu den luſtigen Näsſchereien brauchte, geſpart und zuſammengetragen,

bis die nötige Menge Schokolade, Mandeln, Haſelnüſſe und was ſonſt noch

dazu gehörte, beiſammen war.

Der mächtige „Gutsleskorb“, der am Chriſtfeſt auf dem Eßtiſch prangte,

wenn die Bescherung mit all ihrem Zauber vorüber war und die Sinne

anfingen, auch materiellen Genüssen zugänglich zu werden, war dann ein

lockender Anblick. Zwiſchen zwei Blumengläſern, gefüllt mit Chriſtroſen,

Mistelzweigen und Stechpalmen, unter einem dichten Kranz von Tannen-

grün, der die tief heruntergezogene Lampe umflocht, war er verſchwende-

riſch hoch aufgetürmt, und nectiſch guckten zwiſchen den dicken, gemütlichen

Lebkuchen und den hausmütterlich mehligen Springerle die in ſilber-

gliterndes Stanniol verpackten Schokoladeleckereien, die bunten Marzipan-

figürchen und zuckerbeſtreuten Quittenſternle heraus, während die Quitten-

ſchäumle wie Häufchen leuchtenden Weihnachtsſchnees in einer glänzenden

alten, ſilbernen Schale prangten.

Vielleicht halten manche das alles, das Springerles- und Lebkuchenbacken,

besonders aber die kleinen Leckereien, für Leichtſinn ~ bei uns aber haben

eben ſie der Weihnachtstafel einen ganz eigenen Reiz verliehen. Ohne es zu

verſtehen, ahnte ich als Kind ſchon in dieſen winzigen, bunten, freundlich

und heiter zubereiteten Süßigkeiten etwas von den kleinen Freuden, die

ein fröhliches Gemüt unter die Proſa des Lebens zu miſchen versteht.

Mannigfaltiges

Der Fallschirm in der Pflanzenwelt. In den Aufzeichnungen des be-

rühmten Malers Leonardo da Vinci, der von 1452 bis 1519 in Italien

lebte, findet ſich unter anderem auch der Entwurf eines Fallſchirmes,

mit deſſen Hilfe man heute ungefährdet aus großen Höhen die Erde

wieder erreicht. Zum erstenmal gelang es im Jahre 1797 dem Luft-

ſchiffer Jack Garnerin, einen brauchbaren

Fallſchirm herzuſtellen, mit dem er eintau-

send Meter tief herabſchwebte, eine Tat, die

damals gewaltiges Aufsehen erregte. Was

diesem unerschrockenen Mann glückte, war

gleich mancher anderen menschlichen Erfm-. n.

dung schon längst im Reiche der Natur vre-. (

handen. So gibt es eine Anzahl Pflanzen,

die sich des Flugs mit Hilfe des Fallſchirmes

bedienen, um ihre Samen weithin zu ver- ||

breiten. Als das bekannteste Beiſpiel darf

die Lieblingsblume der Kinder, der Löwen-

zahn, gelten, die ſie zu leuchtend gelben

Sträußen pflücken, aus denen Jie Kettlein ||

flechten und deren wollige Halbkugeln Jie in |

munterem Scherz ausblaſen. Betrachten wir ||

solch ein weißes Köpfchen, wie unſer Bild es

wiedergibt, durch die Lupe, .o zeigt ſich erſt,

was für ein Kunſtwerk die Natur hier ge-. |

ſchaffen hat. Zahlreiche Samen liegen wie

in einer Wiege in den ſpiralig angeordneten ;

Grübchen der vorgewölbten Scheibe, des.

Fruchtbodens, und jedes Samenkorn träget_tY]eY„e._.

an der Spitze eine ſchräg emporgerichtee |

Haarkrone, die ſamt der Frucht entſchwebt, :

sobald ein leiſer Wind ſich in dem Fallſchirm ||

verfängt. Dann wirbelt er, weilſein Schwer-

punkt sehr tief gelagert iſt, ſenkrecht durch

die Lüfte, bis er zur Erde niedergeht, wo

sich nun das Samenkorn mit ſeinem Wider-

haken verankert und die Flugvorrichtung ab-

ſtreift. Wie federleicht das Ganze iſt, ergibt

ſich ſchon daraus, daß alle hundertneunzig

Früchtchen, die durchſchnittlich auf ſolch einer ; ;

Halbkugel stehen, ſamt ihren Haarkronen noch lange nicht ein Gramm wie-

gen, während eines nur vierundvierzig Milligramm ſchwer iſt! Kein Wunder,

wenn solch Gebilde vom Wind in weite Fernen entführt wird. Doch nur bei

richtigem Flugwetter geht dieſer Luftverkehr vor ſich. Verläuft der Tag

windstill, ſo wird ſchon bald am Nachmittag geschloſſen, indem der aufge-

wölbte Fruchtboden ſich wieder vertieft und die bisher abwärts gerichteten

Kelchblätter ſich denzuſammengelegten Haarſchirmen anſchmiegen. Dasselbe

findet auch bei anbrechender Dämmerung ſtatt, damit die Fallſchirme nicht

durch die feuchte Nachtluft naß und damit flugunfähig für den nächſten

Morgen werden. An Regentagen bleibt der Flugzeugschuppen überhaupt

geſchloſſen. Infolge dieser ſinnreichen Vorkehrungen iſt denn auch der

Löwenzahn zur Zeit der Hauptblüte, im Mai, ſo häufig, daß er oft weite

Der Fallſchirm in der Pflanzenwelt: Die Anordnung

der Früchte des Löwenzahns, die mit Hilfe ihrer Fall-

ſchirme vom ._sÒ.t rt pie zctte getragen werden

Strecken überflutet. Der Landwirt iſt freilich keineswegs darüber erfreut,

weil die Pflanze als Futter wertlos iſt und weil ſie kaum wieder ausgerottet

werden kann. Ähnliche Flugvorrichtungen beſitzen faſt alle zu den Korb-

blütlern zählenden Pflanzen, die mit ihren rund zwölftauſend Arten die

größte Familie in Floras Reiche bilden. Dr. Bergner.

t Die Zuckerſtange. Der franzöſiſche Ge-

sandte in Kopenhagen, Marquis von St. Si-

mon, hatte die vielleicht tadelnswerte Ge-

wohnheit, ſich beim Teetrinkten mit Daumen

und Zeigefinger anstatt mit der Zuckerzange

den Zucker zu nehmen. Als auf einer großen

Abendgesellſchaft der Gesandte wieder seine

Finger benutzt hatte, befahl die Gaſtgeberin

mit sehr deutlicher Gebärde dem Bedien-

ten, den übrigen Zucker wegzuſchütten. Der

ganze diplomatische Kreis hatte den Vorgang

teils ſtaunend, teils mit ſchlecht verhehlter

Schadenfreude verfolgt. Der Marquis aber

blieb ganz gelassen, ſeßte die Unterhaltung

mit seiner Dame fort und trank ſeinen

Tee behaglich aus. ~ Als die Taſſe leer

war, erhob er ſich würdevoll, ging zum

Fenster, öffnete es und warf das koſtbare

Dame zu: ,„Verunreinigten meine Finger

schon Zucker, wieviel mehr mußten meine

Lippen die Taſſe beflecken." Den Schluß

der seltſamen Szene erzählt unsere Quelle

nicht. L.

Das Forellenpulver. Ein reicher Bantier,

der große Fiſchteiche und Forellenüberalles

. liebte, las eines Morgens in ſeiner Zeitung,

| jemand habe ein Pulver entdeckt, das man

ins Wasser ſtreue und mit dem man in

jedem Teiche Forellen erzeugen könne. Der

Erfinder erſtatte das Geld ſofort zurück,

wenn der Erfolg sich nicht einstelle . .. Flugs

wird das Pulver bestellt. Aber ſchon nach we-

nigen Tagen kommt der Brief mit dem Geld

und folgender Antwort zurück: „Es tut mir leid, das verſprochene Mittel

nicht ſenden zu können. Die ganze Anzeige beruhte auf einer Wette, man

könne das unsinnigste Zeug drucken, es fänden ſich allezeit Eſel, die's glaub-

ten, Euer Wohlgeboren ſind bereits der siebenundzwanzigste. L.

Angeln verboten. Jan Möller saß am Fluſſe, gerade da, wo auf einer

Tafel stand: „Angeln verboten". Dort hielt er ſeine rieſenlange Angelrute

übers Wasser und ſah aufmerkſam darüber hin. Als ein Poliziſt ihn auf-

ſchreiben wollte, zog er einen an die Schnur gebundenen Hering aus dem

Wasser und sagte: „Wer angelt denn hier? Ick bringe man bloß mein'n

Hering det Schwimmen bei." L;

„Das Faß“. An einer ſüddeutſchen Universität wirkte ein Profeſsor,

der sehr beleibt war und deshalb bei den Studenten allgemein „das Faß“

Gefäß hinaus. Lächelnd wandte er ſih deen.