9

(Verenger) von Sulzbach (geb. um

1072, gest. 3. Dezember 1125) Floßen-

bürg um 1105 erbaut hat. Sein Sohn

Gebhardt II. (geb. um 1112, gest.

28. Oktober 1188) nannte sich bereits

„Graf von Floß". Mit Gebhard II.

erlosch das Geschlecht der Sulzbacher im

Mannesstamme. Dessen Tochter Adel-

heid, die mit Theoderich IV. Graf von

Cleve verheiratet war, verkaufte die als

Mitgift erhaltene Floßenbürg mit allen

Zugehörungen an den Hohenstaufen

Friedrich I. (1152—1190). Durch Rot-

barts Enkel Friedrich II. (1212—1250)

kam die Floßenbürg durch Schenkung

an König Primislaw Ottokar von

Böhmen. Nach dem Ableben des

Böhmenkönigs kam Floßenbürg wieder

durch Tausch an das hohenstaufische

Haus zurück. Kaiser Konrad I V. (1250—

1254), der Nachfolger Friedrichs II.,

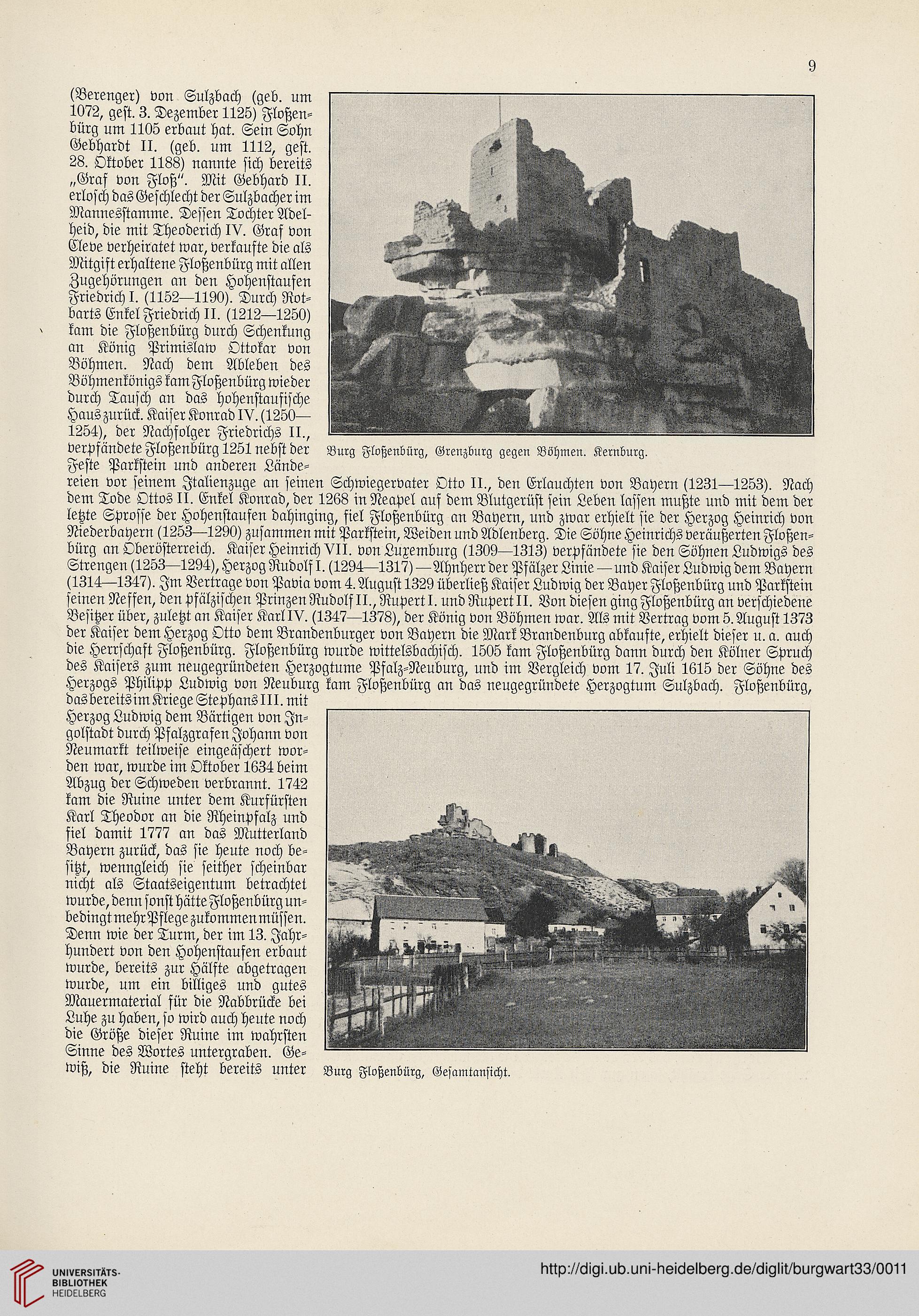

verpfändete Floßenbürg 1251 nebst der Burg Floßenbürg, Grenzburg gegen Böhmen. Kernbnrg.

Feste Parkstein und anderen Lände-

reien vor seinem Jtalienzuge an seinen Schwiegervater Otto II., den Erlauchten von Bayern (1231—1253). Nach

dem Tode Ottos II. Enkel Konrad, der 1268 in Neapel auf dem Blutgerüst sein Leben lassen mußte und mit dem der

letzte Sprosse der Hohenstaufen dahinging, fiel Floßenbürg an Bayern, und zwar erhielt sie der Herzog Heinrich von

Niederbayern (1253—1290) zusammen mit Parkstein, Weiden und Adlenberg. Die Söhne Heinrichs veräußerten Floßen-

bürg an Oberösterreich. Kaiser Heinrich VII. von Luxemburg (1309—1313) verpfändete sie den Söhnen Ludwigs des

Strengen (1253—1294), Herzog Rudolf I. (1294—1317) —Ahnherr der Pfälzer Linie—und Kaiser Ludwig dem Bayern

(1314—1347). Im Vertrage von Pavia vom 4. August 1329 überließ Kaiser Ludwig der Bayer Floßenbürg und Parkstein

seinen Neffen, den pfälzischen Prinzen Rudolf II., Rupert I. und Rupert II. Von diesen ging Floßenbürg an verschiedene

Besitzer über, zuletzt an Kaiser Karl I V. (1347—1378), der König von Böhmen war. Als mit Vertrag vom 5. August 1373

der Kaiser dem Herzog Otto dem Brandenburger von Bayern die Mark Brandenburg abkaufte, erhielt dieser u. a. auch

die Herrschaft Floßenbürg. Floßenbürg wurde wittelsbachisch. 1505 kam Floßenbürg dann durch den Kölner Spruch

des Kaisers zum neugegründeten Herzogtums Pfalz-Neuburg, und im Vergleich vom 17. Juli 1615 der Söhne des

Herzogs Philipp Ludwig von Neuburg kam Floßenbürg an das neugegründete Herzogtum Sulzbach. Floßenbürg,

das bereitsim Kriege Stephans III. mit

Herzog Ludwig dem Bärtigen von In-

golstadt durch Pfalzgrafen Johann von

Neumarkt teilweise eingeäschert wor-

den war, wurde im Oktober 1634 beim

Abzug der Schweden verbrannt. 1742

kam die Ruine unter dem Kurfürsten

Karl Theodor an die Rheinpfalz und

fiel damit 1777 an das Mutterland

Bayern zurück, das sie heute noch be-

sitzt, wenngleich sie seither scheinbar

nicht als Staatseigentum betrachtet

wurde, denn sonst hätte Floßenbürg un-

bedingt mehr Pflege zukommen müssen.

Denn wie der Turm, der im 13. Jahr-

hundert von den Hohenstaufen erbaut

wurde, bereits zur Hälfte abgetragen

wurde, um ein billiges und gutes

Mauermaterial für die Nabbrücke bei

Luhe zu haben, so wird auch heute noch

die Größe dieser Ruine im wahrsten

Sinne des Wortes untergraben. Ge-

wiß, die Ruine steht bereits unter Burg Floßenbürg, Gesamtansicht.

(Verenger) von Sulzbach (geb. um

1072, gest. 3. Dezember 1125) Floßen-

bürg um 1105 erbaut hat. Sein Sohn

Gebhardt II. (geb. um 1112, gest.

28. Oktober 1188) nannte sich bereits

„Graf von Floß". Mit Gebhard II.

erlosch das Geschlecht der Sulzbacher im

Mannesstamme. Dessen Tochter Adel-

heid, die mit Theoderich IV. Graf von

Cleve verheiratet war, verkaufte die als

Mitgift erhaltene Floßenbürg mit allen

Zugehörungen an den Hohenstaufen

Friedrich I. (1152—1190). Durch Rot-

barts Enkel Friedrich II. (1212—1250)

kam die Floßenbürg durch Schenkung

an König Primislaw Ottokar von

Böhmen. Nach dem Ableben des

Böhmenkönigs kam Floßenbürg wieder

durch Tausch an das hohenstaufische

Haus zurück. Kaiser Konrad I V. (1250—

1254), der Nachfolger Friedrichs II.,

verpfändete Floßenbürg 1251 nebst der Burg Floßenbürg, Grenzburg gegen Böhmen. Kernbnrg.

Feste Parkstein und anderen Lände-

reien vor seinem Jtalienzuge an seinen Schwiegervater Otto II., den Erlauchten von Bayern (1231—1253). Nach

dem Tode Ottos II. Enkel Konrad, der 1268 in Neapel auf dem Blutgerüst sein Leben lassen mußte und mit dem der

letzte Sprosse der Hohenstaufen dahinging, fiel Floßenbürg an Bayern, und zwar erhielt sie der Herzog Heinrich von

Niederbayern (1253—1290) zusammen mit Parkstein, Weiden und Adlenberg. Die Söhne Heinrichs veräußerten Floßen-

bürg an Oberösterreich. Kaiser Heinrich VII. von Luxemburg (1309—1313) verpfändete sie den Söhnen Ludwigs des

Strengen (1253—1294), Herzog Rudolf I. (1294—1317) —Ahnherr der Pfälzer Linie—und Kaiser Ludwig dem Bayern

(1314—1347). Im Vertrage von Pavia vom 4. August 1329 überließ Kaiser Ludwig der Bayer Floßenbürg und Parkstein

seinen Neffen, den pfälzischen Prinzen Rudolf II., Rupert I. und Rupert II. Von diesen ging Floßenbürg an verschiedene

Besitzer über, zuletzt an Kaiser Karl I V. (1347—1378), der König von Böhmen war. Als mit Vertrag vom 5. August 1373

der Kaiser dem Herzog Otto dem Brandenburger von Bayern die Mark Brandenburg abkaufte, erhielt dieser u. a. auch

die Herrschaft Floßenbürg. Floßenbürg wurde wittelsbachisch. 1505 kam Floßenbürg dann durch den Kölner Spruch

des Kaisers zum neugegründeten Herzogtums Pfalz-Neuburg, und im Vergleich vom 17. Juli 1615 der Söhne des

Herzogs Philipp Ludwig von Neuburg kam Floßenbürg an das neugegründete Herzogtum Sulzbach. Floßenbürg,

das bereitsim Kriege Stephans III. mit

Herzog Ludwig dem Bärtigen von In-

golstadt durch Pfalzgrafen Johann von

Neumarkt teilweise eingeäschert wor-

den war, wurde im Oktober 1634 beim

Abzug der Schweden verbrannt. 1742

kam die Ruine unter dem Kurfürsten

Karl Theodor an die Rheinpfalz und

fiel damit 1777 an das Mutterland

Bayern zurück, das sie heute noch be-

sitzt, wenngleich sie seither scheinbar

nicht als Staatseigentum betrachtet

wurde, denn sonst hätte Floßenbürg un-

bedingt mehr Pflege zukommen müssen.

Denn wie der Turm, der im 13. Jahr-

hundert von den Hohenstaufen erbaut

wurde, bereits zur Hälfte abgetragen

wurde, um ein billiges und gutes

Mauermaterial für die Nabbrücke bei

Luhe zu haben, so wird auch heute noch

die Größe dieser Ruine im wahrsten

Sinne des Wortes untergraben. Ge-

wiß, die Ruine steht bereits unter Burg Floßenbürg, Gesamtansicht.