11

saßen Dienstmannen der Landgrafen von Leuchtenberg auf Weißenstein, die sie an die Burggrafen von Nürnberg

verkauften. Albrecht Nothafft von Wildenstein erwarb Weißenstein 1339 und nannte sich seitdem Nothafft von Weißen-

stein. Nach Erbauung des in der Nähe liegenden Schlosses Friedenfels durch Friedrich Sittig Nothafft (1588) verfiel

die Burg Weißenstein mehr und mehr. Zum mittleren Turm, auf dem einst der Bergfried stand, führen heute Treppen

hinauf. Von der geländeumrahmten Plattform hat man eine herrliche Fernsicht.

In der Nähe der betriebsamen Stadt Kemnath erhebt sich die 643 m hohe runde Kuppe des Schloßberges von

Waldeck. Hier stand einst die Burg der Grafen von Pettendorf. Die Ruine bietet ein trauriges Bild des Verfalls.

Man kann heute kaum mehr die Grundmauern der einstigen Feste erkennen. Durch die Erbtochter der Grafen von

Pettendorf kam Waldeck an die Leuchtenberger, die es 1283 an den Wittelsbacher Herzog Ludwig den Strengen ver-

kauften. Die Tatsache, daß Waldeck 1634 erfolgreich den Schweden unter Bernhard von Weimar widerstand, mag

erkennen lassen, welch gewaltiger Stützpunkt diese Burg einst war. Im Spanischen Erbfolgekrieg wurde Waldeck von

den Truppen des fränkischen Kreises nach langer Belagerung eingenommen und zerstört. Nach dem großen Brand

im Markte Waldeck (1794) wurde die Ruine als Steinbruch benutzt.

Südlich von Waldeck grüßt der Parkstein, den Alexander von Humboldt als eine der schönsten Basaltformationen

bezeichnet^ ins Land. Die Feste Parkstein, die bereits im 11. Jahrhundert im Besitze der Grafen von Sulzbach

erscheint, schmückte einst diesen vulkanischen Kegel. Nach wiederholtem Besitzerwechsel und Verpfändungen kam Park-

stein 1401 durch König Wenzel von Böhmen an die Leuchtenberger. Bald darauf war sie im Besitz der Burggrafen

von Nürnberg und des Psalzgrafen Johann von Neumarkt. 1634 wurde sie durch Hauptmann Peter von Satzenhofer

gegen die Schweden verteidigt und gehalten. Erst später verfiel sie immer mehr und mehr und wurde schließlich 1759

auf kurfürstlichen Befehl ganz abgetragen. Nach einem Brand des Ortes Parkstein im Jahre 1835 wurden die Trümmer

der Ruine zu dessen Wiederaufbau verwandt.

Im Westen der Oberpfalz thront die einstige Hauptstadt „Neuböhmens", das heutige Sulzbach. Die Burg

zu Sulzbach geht auf das altberühmte Geschlecht der Babenberger zurück. Der Stammvater von Sulzbach war Herzog

Ernst 11. von Schwaben (geb. um 970, gest. 17. August 1030). Ernst II. starb als Geächteter, und seinen Hinterbliebenen

wurden nur die Güter im Nordgau belassen, während die Güter in Franken und Schwaben vom Kaiser zum Einzug

kamen. Die Grafen von Sulzbach waren eines der mächtigsten Geschlechter des Nordgaues. Gebhard I. (geb. um

1025, gest. 1080), der älteste Sohn Ernst II., erbaute 1046—1050 am linken Ufer des Lauterachflüßchens die Burg

Chastelin (jetzt Markt Kastl) und nahm nach Erbauung der Burg den Titel eines Grafen von Sulzbach an. Gebhard I.,

Sohn Verengers I. (geb. um 1072, gest. 3. Dezember 1125), vollendete den vom Vater begonnenen Bau der jetzigen

Stadt Sulzbach und umgab diese mit Türmen und Mauern. Das Sulzbacher Grafengeschlecht erlosch mit Gebhard II.

(geb. um 1112, gest. 28. Oktober 1188). Die Erbtochter Sophia von Sulzbach vermählte sich mit Graf Gerhard

von Kreglingen, Tollenstein und Hirschberg, aus welcher Ehe die Grafen von Sulzbach-Hirschberg hervorgingen.

Auch diese Linie erlosch mit Gebhard VII. (geb. um 1261, gest. 4. März 1305). Von dem weit zerstreuten Erbe der

Sulzbach-Hirschberger kam die Grafschaft Sulzbach durch den Spruch eines Schiedsgerichts an die jungen Herzöge

Rudolf und Ludwig von Bayern, letzterer ist der nachmalige Kaiser (reg. 1314—1347). Nach Ludwigs Tod machte

sein Nachfolger bei dem Kurfürsten Ruprecht I. von der Pfalz, in dessen Besitz die Grafschaft Sulzbach durch Haus-

und Erbschaftsverträge übergegangen

war, große Schuldenforderungen gel-

tend und nahm zur Begleichung der-

selben einfach Sulzbach und einen Teil

der heutigen Oberpfalz in Besitz. Nach

Kaiser Karl IV. Tod (1378) konnte

dessen Sohn, der wilde Wenzel (1378

bis 1410) das große Erbe nicht halten,

und obwohl er den Titel eines Grafen

von Sulzbach führte, hörte er doch bald

auf, es zu sein. 1389 kam Sulzbach an

die bayerischen Herzöge. Nach wieder-

holtem Besitzwechsel kam nach dem

Tode des Pfalzgrafen Friedrich, der

1439 sogar zum König von Schweden,

Dänemark und Norwegen gewählt

wurde (1448), an Herzog Albrecht III.

von München. Bis 1506 blieb Sulzbach

in den Händen der Münchner Herzöge.

Im Landshuter Erbfolgekrieg rückte

1504 ein Heer des Vizedomamtes

Amberg von 6000 Mann im Bunde mit

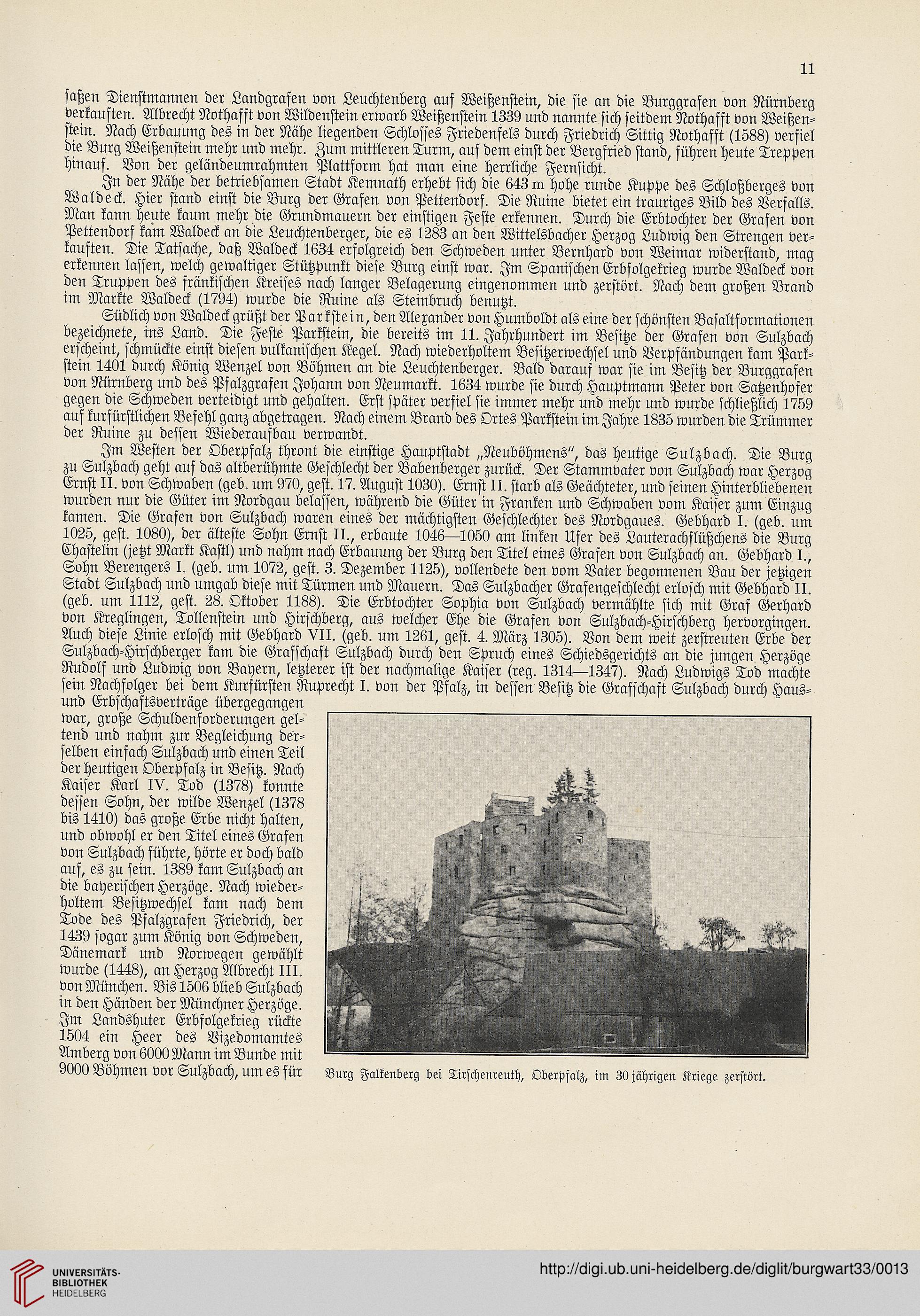

9000 Böhmen vor Sulzbach, um es für Burg Falkenberg bei Tirschenreuth, Oberpsalz, im 30 jährigen Kriege zerstört.

saßen Dienstmannen der Landgrafen von Leuchtenberg auf Weißenstein, die sie an die Burggrafen von Nürnberg

verkauften. Albrecht Nothafft von Wildenstein erwarb Weißenstein 1339 und nannte sich seitdem Nothafft von Weißen-

stein. Nach Erbauung des in der Nähe liegenden Schlosses Friedenfels durch Friedrich Sittig Nothafft (1588) verfiel

die Burg Weißenstein mehr und mehr. Zum mittleren Turm, auf dem einst der Bergfried stand, führen heute Treppen

hinauf. Von der geländeumrahmten Plattform hat man eine herrliche Fernsicht.

In der Nähe der betriebsamen Stadt Kemnath erhebt sich die 643 m hohe runde Kuppe des Schloßberges von

Waldeck. Hier stand einst die Burg der Grafen von Pettendorf. Die Ruine bietet ein trauriges Bild des Verfalls.

Man kann heute kaum mehr die Grundmauern der einstigen Feste erkennen. Durch die Erbtochter der Grafen von

Pettendorf kam Waldeck an die Leuchtenberger, die es 1283 an den Wittelsbacher Herzog Ludwig den Strengen ver-

kauften. Die Tatsache, daß Waldeck 1634 erfolgreich den Schweden unter Bernhard von Weimar widerstand, mag

erkennen lassen, welch gewaltiger Stützpunkt diese Burg einst war. Im Spanischen Erbfolgekrieg wurde Waldeck von

den Truppen des fränkischen Kreises nach langer Belagerung eingenommen und zerstört. Nach dem großen Brand

im Markte Waldeck (1794) wurde die Ruine als Steinbruch benutzt.

Südlich von Waldeck grüßt der Parkstein, den Alexander von Humboldt als eine der schönsten Basaltformationen

bezeichnet^ ins Land. Die Feste Parkstein, die bereits im 11. Jahrhundert im Besitze der Grafen von Sulzbach

erscheint, schmückte einst diesen vulkanischen Kegel. Nach wiederholtem Besitzerwechsel und Verpfändungen kam Park-

stein 1401 durch König Wenzel von Böhmen an die Leuchtenberger. Bald darauf war sie im Besitz der Burggrafen

von Nürnberg und des Psalzgrafen Johann von Neumarkt. 1634 wurde sie durch Hauptmann Peter von Satzenhofer

gegen die Schweden verteidigt und gehalten. Erst später verfiel sie immer mehr und mehr und wurde schließlich 1759

auf kurfürstlichen Befehl ganz abgetragen. Nach einem Brand des Ortes Parkstein im Jahre 1835 wurden die Trümmer

der Ruine zu dessen Wiederaufbau verwandt.

Im Westen der Oberpfalz thront die einstige Hauptstadt „Neuböhmens", das heutige Sulzbach. Die Burg

zu Sulzbach geht auf das altberühmte Geschlecht der Babenberger zurück. Der Stammvater von Sulzbach war Herzog

Ernst 11. von Schwaben (geb. um 970, gest. 17. August 1030). Ernst II. starb als Geächteter, und seinen Hinterbliebenen

wurden nur die Güter im Nordgau belassen, während die Güter in Franken und Schwaben vom Kaiser zum Einzug

kamen. Die Grafen von Sulzbach waren eines der mächtigsten Geschlechter des Nordgaues. Gebhard I. (geb. um

1025, gest. 1080), der älteste Sohn Ernst II., erbaute 1046—1050 am linken Ufer des Lauterachflüßchens die Burg

Chastelin (jetzt Markt Kastl) und nahm nach Erbauung der Burg den Titel eines Grafen von Sulzbach an. Gebhard I.,

Sohn Verengers I. (geb. um 1072, gest. 3. Dezember 1125), vollendete den vom Vater begonnenen Bau der jetzigen

Stadt Sulzbach und umgab diese mit Türmen und Mauern. Das Sulzbacher Grafengeschlecht erlosch mit Gebhard II.

(geb. um 1112, gest. 28. Oktober 1188). Die Erbtochter Sophia von Sulzbach vermählte sich mit Graf Gerhard

von Kreglingen, Tollenstein und Hirschberg, aus welcher Ehe die Grafen von Sulzbach-Hirschberg hervorgingen.

Auch diese Linie erlosch mit Gebhard VII. (geb. um 1261, gest. 4. März 1305). Von dem weit zerstreuten Erbe der

Sulzbach-Hirschberger kam die Grafschaft Sulzbach durch den Spruch eines Schiedsgerichts an die jungen Herzöge

Rudolf und Ludwig von Bayern, letzterer ist der nachmalige Kaiser (reg. 1314—1347). Nach Ludwigs Tod machte

sein Nachfolger bei dem Kurfürsten Ruprecht I. von der Pfalz, in dessen Besitz die Grafschaft Sulzbach durch Haus-

und Erbschaftsverträge übergegangen

war, große Schuldenforderungen gel-

tend und nahm zur Begleichung der-

selben einfach Sulzbach und einen Teil

der heutigen Oberpfalz in Besitz. Nach

Kaiser Karl IV. Tod (1378) konnte

dessen Sohn, der wilde Wenzel (1378

bis 1410) das große Erbe nicht halten,

und obwohl er den Titel eines Grafen

von Sulzbach führte, hörte er doch bald

auf, es zu sein. 1389 kam Sulzbach an

die bayerischen Herzöge. Nach wieder-

holtem Besitzwechsel kam nach dem

Tode des Pfalzgrafen Friedrich, der

1439 sogar zum König von Schweden,

Dänemark und Norwegen gewählt

wurde (1448), an Herzog Albrecht III.

von München. Bis 1506 blieb Sulzbach

in den Händen der Münchner Herzöge.

Im Landshuter Erbfolgekrieg rückte

1504 ein Heer des Vizedomamtes

Amberg von 6000 Mann im Bunde mit

9000 Böhmen vor Sulzbach, um es für Burg Falkenberg bei Tirschenreuth, Oberpsalz, im 30 jährigen Kriege zerstört.