18

war rot mit silbernem Kreuz. In ihrer Verfassung unterschieden sie sich wenig von den andern Ordensrittern, den

Templern und Deutschherren. An der Spitze stand der Ordensgeneral oder Großmeister, in geistlichen Dingen der Prior.

Der Orden blieb selbständig bis 1798, 1826 wurde ihm die Erlaubnis erteilt, seinen Sitz nach Ferrara zu ver-

legen, seit 1834 aber ist er in Rom angesessen und untersteht seit 1879 wieder einem Großmeister.

Der preußische Johanniterorden steht mit dem alten Johanniterorden in keinem Zusammenhang, denn 1810

wurde die protestantische Ballei Brandenburg durch das Säkularisationsdekret aufgehoben und erst 1812 gestiftet,

ohne den früheren Besitz der alten Ballei als Eigentum zu erhalten. Der Zweck des preußischen Johanniterordens

ist rein charitativ, er befaßt sich mit der Gründung und Unterhaltung von Pflegeanstalten, Siechenhäusern, Kranken-

häusern und der Verwundetenfürsorge.

Im Gebiet der Fulda, Werra, Edder, Kinzig und des unteren Mains gab es Niederlassungen der Johanniter

in Kassel, Wiesenfeld (Kr. Frankenberg), Frankfurt a. M., Rüdigheim und Gelnhausen.

In Kassel stand ein Haus, der Johanniterhof, in der Judengasse, das 1413 als Sente Johanns Hans erwähnt

wird. 1401 wird ein Johanniter Besoldus, 1337 Herr Stephan, Sohn des Johanniterritters Legelin, daselbst genannt.

In Wiesenfeld war eine Kommende der Johanniter mit einer frühgotischen Kirche, die um 1260 erbaut wurde,

mit hohem fünfgeschossigem Verteidigungsturm. Das Johanniterhaus selbst, 1507 erbaut, ist einfach, einstöckig, von

Bauern bewohnt und zeigt eine Spitzbogentür mit gefaßtein Gewinde und rechteckige Fenster mit Mittelpfosten,

Falz und Hohlkehle.

1230 wird ein Werner von Battenberg als Komtur genannt, dessen Vater 1197 als Kreuzfahrer genannt wird

und wahrscheinlich um 1200 das Ordenshaus stiftete. 1392 wurde dem Orden durch den hessischen Landgrafen die

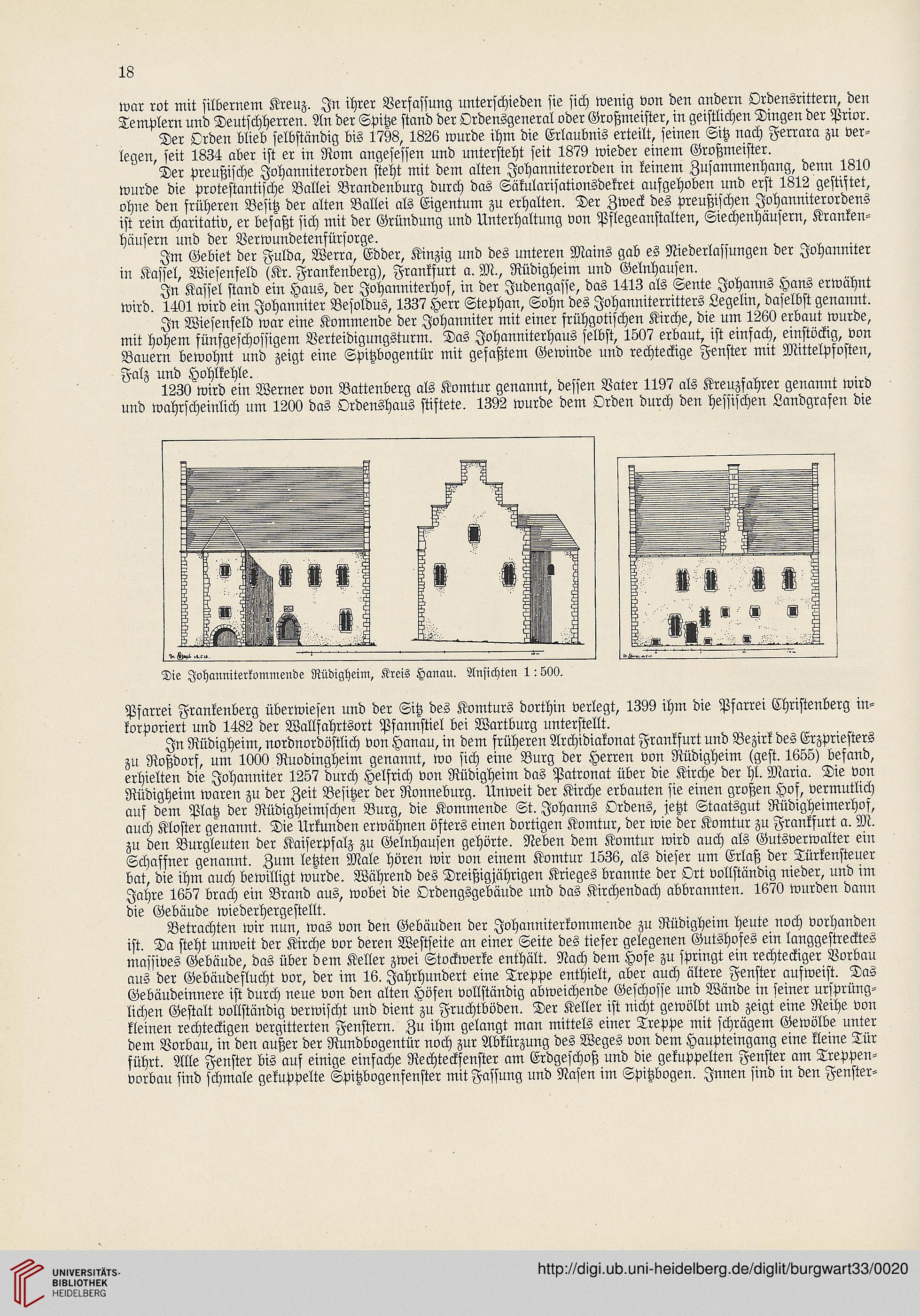

Die Johcmniterkommende Rüdigheim, Kreis Hamm. Ansichten 1:500.

Pfarrei Frankenberg überwiesen und der Sitz des Komturs dorthin verlegt, 1399 ihm die Pfarrei Christenberg in-

korporiert und 1482 der Wallfahrtsort Pfannstiel bei Wartburg unterstellt.

In Rüdigheim, nordnordöstlich von Hanau, in dein früheren Archidiakonat Frankfurt und Bezirk des Erzpriesters

zu Roßdorf, um 1000 Ruodingheim genannt, wo sich eine Burg der Herren von Rüdigheim (gest. 1655) befand,

erhielten die Johanniter 1257 durch Helfrich von Rüdigheim das Patronat über die Kirche der hl. Maria. Die von

Rüdigheim waren zu der Zeit Besitzer der Ronneburg. Unweit der Kirche erbauten sie einen großen Hof, vermutlich

auf dem Platz der Rüdigheimschen Burg, die Kommende St. Johanns Ordens, jetzt Staatsgut Rüdigheimerhof,

auch Kloster genannt. Die Urkunden erwähnen öfters einen dortigen Komtur, der wie der Komtur zu Frankfurt a. M.

zu den Burgleuten der Kaiserpfalz zu Gelnhausen gehörte. Neben dem Komtur wird auch als Gutsverwalter ein

Schaffner genannt. Zum letzten Male hören wir von einem Komtur 1536, als dieser um Erlaß der Türkensteuer

bat, die ihm auch bewilligt wurde. Während des Dreißigjährigen Krieges brannte der Ort vollständig nieder, und im

Jahre 1657 brach ein Brand aus, wobei die Ordengsgebäude und das Kirchendach abbrannten. 1670 wurden dann

die Gebäude wiederhergestellt.

Betrachten wir nun, was von den Gebäuden der Johanniterkommende zu Rüdigheim heute noch vorhanden

ist. Da steht unweit der Kirche vor deren Westseite an einer Seite des tiefer gelegenen Gutshofes ein langgestrecktes

massives Gebäude, das über dem Keller zwei Stockwerke enthält. Nach dem Hofe zu springt ein rechteckiger Vorbau

aus der Gebäudeflucht vor, der im 16. Jahrhundert eine Treppe enthielt, aber auch ältere Fenster aufweist. Das

Gebäudeinnere ist durch neue von den alten Höfen vollständig abweichende Geschosse und Wände in seiner ursprüng-

lichen Gestalt vollständig verwischt und dient zu Fruchtböden. Der Keller ist nicht gewölbt und zeigt eine Reihe von

kleinen rechteckigen vergitterten Fenstern. Zu ihm gelangt man mittels einer Treppe mit schrägem Gewölbe unter

dem Vorbau, in den außer der Rundbogentür noch zur Abkürzung des Weges von dem Haupteingang eine kleine Tür

führt. Alle Fenster bis auf einige einfache Rechteckfenster am Erdgeschoß und die gekuppelten Fenster am Treppen-

vorbau sind schmale gekuppelte Spitzbogenfenster mit Fassung und Nasen im Spitzbogen. Innen sind in den Fenster-

war rot mit silbernem Kreuz. In ihrer Verfassung unterschieden sie sich wenig von den andern Ordensrittern, den

Templern und Deutschherren. An der Spitze stand der Ordensgeneral oder Großmeister, in geistlichen Dingen der Prior.

Der Orden blieb selbständig bis 1798, 1826 wurde ihm die Erlaubnis erteilt, seinen Sitz nach Ferrara zu ver-

legen, seit 1834 aber ist er in Rom angesessen und untersteht seit 1879 wieder einem Großmeister.

Der preußische Johanniterorden steht mit dem alten Johanniterorden in keinem Zusammenhang, denn 1810

wurde die protestantische Ballei Brandenburg durch das Säkularisationsdekret aufgehoben und erst 1812 gestiftet,

ohne den früheren Besitz der alten Ballei als Eigentum zu erhalten. Der Zweck des preußischen Johanniterordens

ist rein charitativ, er befaßt sich mit der Gründung und Unterhaltung von Pflegeanstalten, Siechenhäusern, Kranken-

häusern und der Verwundetenfürsorge.

Im Gebiet der Fulda, Werra, Edder, Kinzig und des unteren Mains gab es Niederlassungen der Johanniter

in Kassel, Wiesenfeld (Kr. Frankenberg), Frankfurt a. M., Rüdigheim und Gelnhausen.

In Kassel stand ein Haus, der Johanniterhof, in der Judengasse, das 1413 als Sente Johanns Hans erwähnt

wird. 1401 wird ein Johanniter Besoldus, 1337 Herr Stephan, Sohn des Johanniterritters Legelin, daselbst genannt.

In Wiesenfeld war eine Kommende der Johanniter mit einer frühgotischen Kirche, die um 1260 erbaut wurde,

mit hohem fünfgeschossigem Verteidigungsturm. Das Johanniterhaus selbst, 1507 erbaut, ist einfach, einstöckig, von

Bauern bewohnt und zeigt eine Spitzbogentür mit gefaßtein Gewinde und rechteckige Fenster mit Mittelpfosten,

Falz und Hohlkehle.

1230 wird ein Werner von Battenberg als Komtur genannt, dessen Vater 1197 als Kreuzfahrer genannt wird

und wahrscheinlich um 1200 das Ordenshaus stiftete. 1392 wurde dem Orden durch den hessischen Landgrafen die

Die Johcmniterkommende Rüdigheim, Kreis Hamm. Ansichten 1:500.

Pfarrei Frankenberg überwiesen und der Sitz des Komturs dorthin verlegt, 1399 ihm die Pfarrei Christenberg in-

korporiert und 1482 der Wallfahrtsort Pfannstiel bei Wartburg unterstellt.

In Rüdigheim, nordnordöstlich von Hanau, in dein früheren Archidiakonat Frankfurt und Bezirk des Erzpriesters

zu Roßdorf, um 1000 Ruodingheim genannt, wo sich eine Burg der Herren von Rüdigheim (gest. 1655) befand,

erhielten die Johanniter 1257 durch Helfrich von Rüdigheim das Patronat über die Kirche der hl. Maria. Die von

Rüdigheim waren zu der Zeit Besitzer der Ronneburg. Unweit der Kirche erbauten sie einen großen Hof, vermutlich

auf dem Platz der Rüdigheimschen Burg, die Kommende St. Johanns Ordens, jetzt Staatsgut Rüdigheimerhof,

auch Kloster genannt. Die Urkunden erwähnen öfters einen dortigen Komtur, der wie der Komtur zu Frankfurt a. M.

zu den Burgleuten der Kaiserpfalz zu Gelnhausen gehörte. Neben dem Komtur wird auch als Gutsverwalter ein

Schaffner genannt. Zum letzten Male hören wir von einem Komtur 1536, als dieser um Erlaß der Türkensteuer

bat, die ihm auch bewilligt wurde. Während des Dreißigjährigen Krieges brannte der Ort vollständig nieder, und im

Jahre 1657 brach ein Brand aus, wobei die Ordengsgebäude und das Kirchendach abbrannten. 1670 wurden dann

die Gebäude wiederhergestellt.

Betrachten wir nun, was von den Gebäuden der Johanniterkommende zu Rüdigheim heute noch vorhanden

ist. Da steht unweit der Kirche vor deren Westseite an einer Seite des tiefer gelegenen Gutshofes ein langgestrecktes

massives Gebäude, das über dem Keller zwei Stockwerke enthält. Nach dem Hofe zu springt ein rechteckiger Vorbau

aus der Gebäudeflucht vor, der im 16. Jahrhundert eine Treppe enthielt, aber auch ältere Fenster aufweist. Das

Gebäudeinnere ist durch neue von den alten Höfen vollständig abweichende Geschosse und Wände in seiner ursprüng-

lichen Gestalt vollständig verwischt und dient zu Fruchtböden. Der Keller ist nicht gewölbt und zeigt eine Reihe von

kleinen rechteckigen vergitterten Fenstern. Zu ihm gelangt man mittels einer Treppe mit schrägem Gewölbe unter

dem Vorbau, in den außer der Rundbogentür noch zur Abkürzung des Weges von dem Haupteingang eine kleine Tür

führt. Alle Fenster bis auf einige einfache Rechteckfenster am Erdgeschoß und die gekuppelten Fenster am Treppen-

vorbau sind schmale gekuppelte Spitzbogenfenster mit Fassung und Nasen im Spitzbogen. Innen sind in den Fenster-