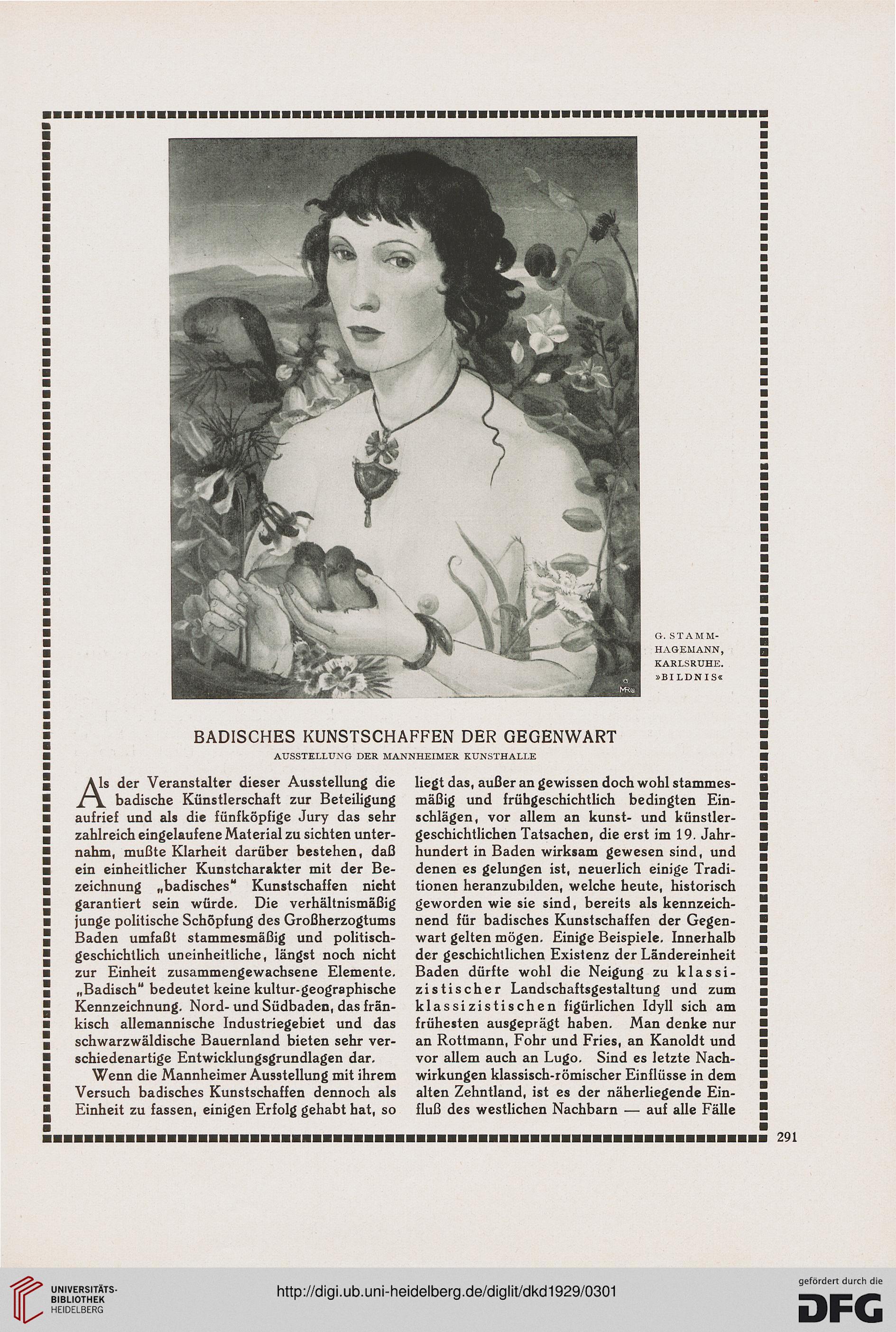

G. STAMM-

HAGEMANN,

KARLSRUHE.

»BILDNIS«

BADISCHES KUNSTSCHAFFEN DER GEGENWART

AUSSTELLUNG DER MANNHEIMER KUNSTHALLE

Als der Veranstalter dieser Ausstellung die

badische Künstlerschaft zur Beteiligung

aufrief und als die fünfköpfige Jury das sehr

zahlreich eingelaufene Material zu sichten unter-

nahm, mußte Klarheit darüber bestehen, daß

ein einheitlicher Kunstcharakter mit der Be-

zeichnung „badisches" Kunstschaffen nicht

garantiert sein würde. Die verhältnismäßig

junge politische Schöpfung des Großherzogtums

Baden umfaßt stammesmäßig und politisch-

geschichtlich uneinheitliche, längst noch nicht

zur Einheit zusammengewachsene Elemente.

„Badisch" bedeutet keine kultur-geographische

Kennzeichnung. Nord- und Südbaden, das frän-

kisch allemannische Industriegebiet und das

schwarzwäldische Bauernland bieten sehr ver-

schiedenartige Entwicklungsgrundlagen dar.

Wenn die Mannheimer Ausstellung mit ihrem

Versuch badisches Kunstschaffen dennoch als

Einheit zu fassen, einigen Erfolg gehabt hat, so

liegt das, außer an gewissen doch wohl stammes-

mäßig und frühgeschichtlich bedingten Ein-

schlägen, vor allem an kunst- und künstler-

geschichtlichen Tatsachen, die erst im 19. Jahr-

hundert in Baden wirksam gewesen sind, und

denen es gelungen ist, neuerlich einige Tradi-

tionen heranzubilden, welche heute, historisch

geworden wie sie sind, bereits als kennzeich-

nend für badisches Kunstschaffen der Gegen-

wart gelten mögen. Einige Beispiele. Innerhalb

der geschichtlichen Existenz der Ländereinheit

Baden dürfte wohl die Neigung zu klassi-

zistischer Landschaftsgestaltung und zum

klassizistischen figürlichen Idyll sich am

frühesten ausgeprägt haben. Man denke nur

an Rottmann, Fohr und Fries, an Kanoldt und

vor allem auch an Lugo. Sind es letzte Nach-

wirkungen klassisch-römischer Einflüsse in dem

alten Zehntland, ist es der näherliegende Ein-

fluß des westlichen Nachbarn — auf alle Fälle

HAGEMANN,

KARLSRUHE.

»BILDNIS«

BADISCHES KUNSTSCHAFFEN DER GEGENWART

AUSSTELLUNG DER MANNHEIMER KUNSTHALLE

Als der Veranstalter dieser Ausstellung die

badische Künstlerschaft zur Beteiligung

aufrief und als die fünfköpfige Jury das sehr

zahlreich eingelaufene Material zu sichten unter-

nahm, mußte Klarheit darüber bestehen, daß

ein einheitlicher Kunstcharakter mit der Be-

zeichnung „badisches" Kunstschaffen nicht

garantiert sein würde. Die verhältnismäßig

junge politische Schöpfung des Großherzogtums

Baden umfaßt stammesmäßig und politisch-

geschichtlich uneinheitliche, längst noch nicht

zur Einheit zusammengewachsene Elemente.

„Badisch" bedeutet keine kultur-geographische

Kennzeichnung. Nord- und Südbaden, das frän-

kisch allemannische Industriegebiet und das

schwarzwäldische Bauernland bieten sehr ver-

schiedenartige Entwicklungsgrundlagen dar.

Wenn die Mannheimer Ausstellung mit ihrem

Versuch badisches Kunstschaffen dennoch als

Einheit zu fassen, einigen Erfolg gehabt hat, so

liegt das, außer an gewissen doch wohl stammes-

mäßig und frühgeschichtlich bedingten Ein-

schlägen, vor allem an kunst- und künstler-

geschichtlichen Tatsachen, die erst im 19. Jahr-

hundert in Baden wirksam gewesen sind, und

denen es gelungen ist, neuerlich einige Tradi-

tionen heranzubilden, welche heute, historisch

geworden wie sie sind, bereits als kennzeich-

nend für badisches Kunstschaffen der Gegen-

wart gelten mögen. Einige Beispiele. Innerhalb

der geschichtlichen Existenz der Ländereinheit

Baden dürfte wohl die Neigung zu klassi-

zistischer Landschaftsgestaltung und zum

klassizistischen figürlichen Idyll sich am

frühesten ausgeprägt haben. Man denke nur

an Rottmann, Fohr und Fries, an Kanoldt und

vor allem auch an Lugo. Sind es letzte Nach-

wirkungen klassisch-römischer Einflüsse in dem

alten Zehntland, ist es der näherliegende Ein-

fluß des westlichen Nachbarn — auf alle Fälle