Baumgarten, Die Wasserspeier am Freiburger Münster

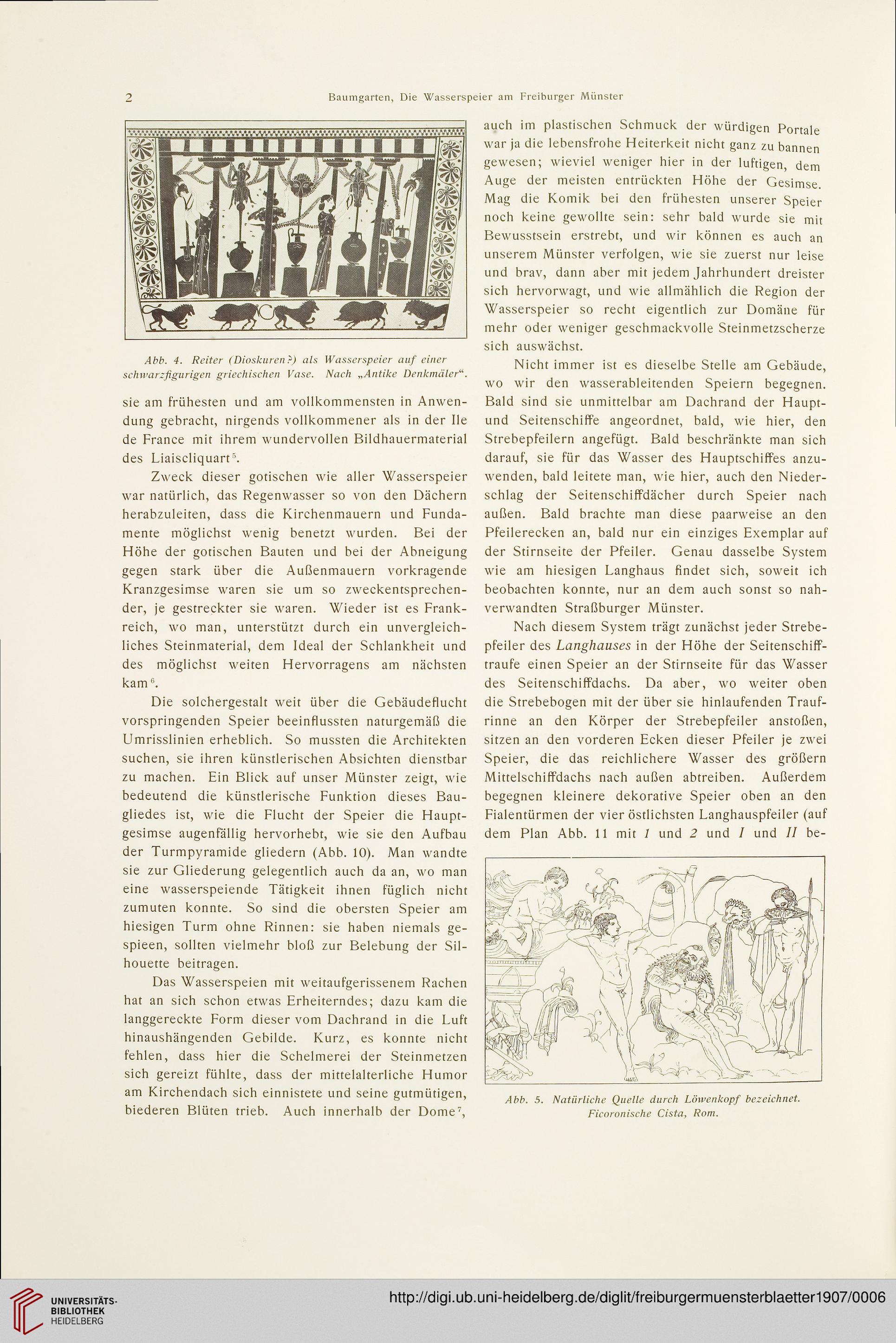

Abb. 4. Reiter (Dioskuren?) als Wasserspeier auf einer

schwarzfigurigen griechischen Vase. Nach „Antike Denkmäler".

auch im plastischen Schmuck der würdigen Portale

war ja die lebensfrohe Heiterkeit nicht ganz zu bannen

gewesen; wieviel weniger hier in der luftigen, dem

Auge der meisten entrückten Höhe der Gesimse

Mag die Komik bei den frühesten unserer Speier

noch keine gewollte sein: sehr bald wurde sie mit

Bewusstsein erstrebt, und wir können es auch an

unserem Münster verfolgen, wie sie zuerst nur leise

und brav, dann aber mit jedem Jahrhundert dreister

sich hervorwagt, und wie allmählich die Region der

Wasserspeier so recht eigentlich zur Domäne für

mehr oder weniger geschmackvolle Steinmetzscherze

sich auswächst.

Nicht immer ist es dieselbe Stelle am Gebäude,

wo wir den wasserableitenden Speiern begegnen,

sie am frühesten und am vollkommensten in Anwen- Bald sind sie unmittelbar am Dachrand der Haupt-

dung gebracht, nirgends vollkommener als in der Ile und Seitenschiffe angeordnet, bald, wie hier, den

de France mit ihrem wundervollen Bildhauermaterial Strebepfeilern angefügt. Bald beschränkte man sich

des Liaiscliquart5. darauf, sie für das Wasser des Hauptschiffes anzu-

Zweck dieser gotischen wie aller Wasserspeier wenden, bald leitete man, wie hier, auch den Nieder-

war natürlich, das Regenwasser so von den Dächern schlag der Seitenschiffdächer durch Speier nach

herabzuleiten, dass die Kirchenmauern und Funda- außen. Bald brachte man diese paarweise an den

mente möglichst wenig benetzt wurden. Bei der Pfeilerecken an, bald nur ein einziges Exemplar auf

Höhe der gotischen Bauten und bei der Abneigung der Stirnseite der Pfeiler. Genau dasselbe System

gegen stark über die Außenmauern vorkragende wie am hiesigen Langhaus findet sich, soweit ich

Kranzgesimse waren sie um so zweckentsprechen- beobachten konnte, nur an dem auch sonst so nah-

der, je gestreckter sie waren. Wieder ist es Frank- verwandten Straßburger Münster,

reich, wo man, unterstützt durch ein unvergleich- Nach diesem System trägt zunächst jeder Strebe-

liches Steinmaterial, dem Ideal der Schlankheit und pfeiler des Langhauses in der Höhe der Seitenschiff-

des möglichst weiten Hervorragens am nächsten traufe einen Speier an der Stirnseite für das Wasser

kam6. des Seitenschiffdachs. Da aber, wo weiter oben

Die solchergestalt weit über die Gebäudeflucht die Strebebogen mit der über sie hinlaufenden Trauf-

vorspringenden Speier beeinflussten naturgemäß die rinne an den Körper der Strebepfeiler anstoßen,

Umrisslinien erheblich. So mussten die Architekten sitzen an den vorderen Ecken dieser Pfeiler je zwei

suchen, sie ihren künstlerischen Absichten dienstbar Speier, die das reichlichere Wasser des größern

zu machen. Ein Blick auf unser Münster zeigt, wie Mittelschiffdachs nach außen abtreiben. Außerdem

bedeutend die künstlerische Funktion dieses Bau- begegnen kleinere dekorative Speier oben an den

gliedes ist, wie die Flucht der Speier die Haupt- Fialentürmen der vier östlichsten Langhauspfeiler (auf

gesimse augenfällig hervorhebt, wie sie den Aufbau dem Plan Abb. 11 mit 1 und 2 und / und // be-

der Turmpyramide gliedern (Abb. 10). Man wandte

sie zur Gliederung gelegentlich auch da an, wo man

eine wasserspeiende Tätigkeit ihnen füglich nicht

zumuten konnte. So sind die obersten Speier am

hiesigen Turm ohne Rinnen: sie haben niemals ge-

spieen, sollten vielmehr bloß zur Belebung der Sil-

houette beitragen.

Das Wasserspeien mit weitaufgerissenem Rachen

hat an sich schon etwas Erheiterndes; dazu kam die

langgereckte Form dieser vom Dachrand in die Luft

hinaushängenden Gebilde. Kurz, es konnte nicht

fehlen, dass hier die Schelmerei der Steinmetzen

sich gereizt fühlte, dass der mittelalterliche Humor

am Kirchendach sich einnistete und seine gutmütigen, Abh_ 5_ Natiirliche Quelle durch Löwenkopf bezeichnet.

biederen Blüten trieb. Auch innerhalb der Dome7, Ficoronische Cista, Rom.

Abb. 4. Reiter (Dioskuren?) als Wasserspeier auf einer

schwarzfigurigen griechischen Vase. Nach „Antike Denkmäler".

auch im plastischen Schmuck der würdigen Portale

war ja die lebensfrohe Heiterkeit nicht ganz zu bannen

gewesen; wieviel weniger hier in der luftigen, dem

Auge der meisten entrückten Höhe der Gesimse

Mag die Komik bei den frühesten unserer Speier

noch keine gewollte sein: sehr bald wurde sie mit

Bewusstsein erstrebt, und wir können es auch an

unserem Münster verfolgen, wie sie zuerst nur leise

und brav, dann aber mit jedem Jahrhundert dreister

sich hervorwagt, und wie allmählich die Region der

Wasserspeier so recht eigentlich zur Domäne für

mehr oder weniger geschmackvolle Steinmetzscherze

sich auswächst.

Nicht immer ist es dieselbe Stelle am Gebäude,

wo wir den wasserableitenden Speiern begegnen,

sie am frühesten und am vollkommensten in Anwen- Bald sind sie unmittelbar am Dachrand der Haupt-

dung gebracht, nirgends vollkommener als in der Ile und Seitenschiffe angeordnet, bald, wie hier, den

de France mit ihrem wundervollen Bildhauermaterial Strebepfeilern angefügt. Bald beschränkte man sich

des Liaiscliquart5. darauf, sie für das Wasser des Hauptschiffes anzu-

Zweck dieser gotischen wie aller Wasserspeier wenden, bald leitete man, wie hier, auch den Nieder-

war natürlich, das Regenwasser so von den Dächern schlag der Seitenschiffdächer durch Speier nach

herabzuleiten, dass die Kirchenmauern und Funda- außen. Bald brachte man diese paarweise an den

mente möglichst wenig benetzt wurden. Bei der Pfeilerecken an, bald nur ein einziges Exemplar auf

Höhe der gotischen Bauten und bei der Abneigung der Stirnseite der Pfeiler. Genau dasselbe System

gegen stark über die Außenmauern vorkragende wie am hiesigen Langhaus findet sich, soweit ich

Kranzgesimse waren sie um so zweckentsprechen- beobachten konnte, nur an dem auch sonst so nah-

der, je gestreckter sie waren. Wieder ist es Frank- verwandten Straßburger Münster,

reich, wo man, unterstützt durch ein unvergleich- Nach diesem System trägt zunächst jeder Strebe-

liches Steinmaterial, dem Ideal der Schlankheit und pfeiler des Langhauses in der Höhe der Seitenschiff-

des möglichst weiten Hervorragens am nächsten traufe einen Speier an der Stirnseite für das Wasser

kam6. des Seitenschiffdachs. Da aber, wo weiter oben

Die solchergestalt weit über die Gebäudeflucht die Strebebogen mit der über sie hinlaufenden Trauf-

vorspringenden Speier beeinflussten naturgemäß die rinne an den Körper der Strebepfeiler anstoßen,

Umrisslinien erheblich. So mussten die Architekten sitzen an den vorderen Ecken dieser Pfeiler je zwei

suchen, sie ihren künstlerischen Absichten dienstbar Speier, die das reichlichere Wasser des größern

zu machen. Ein Blick auf unser Münster zeigt, wie Mittelschiffdachs nach außen abtreiben. Außerdem

bedeutend die künstlerische Funktion dieses Bau- begegnen kleinere dekorative Speier oben an den

gliedes ist, wie die Flucht der Speier die Haupt- Fialentürmen der vier östlichsten Langhauspfeiler (auf

gesimse augenfällig hervorhebt, wie sie den Aufbau dem Plan Abb. 11 mit 1 und 2 und / und // be-

der Turmpyramide gliedern (Abb. 10). Man wandte

sie zur Gliederung gelegentlich auch da an, wo man

eine wasserspeiende Tätigkeit ihnen füglich nicht

zumuten konnte. So sind die obersten Speier am

hiesigen Turm ohne Rinnen: sie haben niemals ge-

spieen, sollten vielmehr bloß zur Belebung der Sil-

houette beitragen.

Das Wasserspeien mit weitaufgerissenem Rachen

hat an sich schon etwas Erheiterndes; dazu kam die

langgereckte Form dieser vom Dachrand in die Luft

hinaushängenden Gebilde. Kurz, es konnte nicht

fehlen, dass hier die Schelmerei der Steinmetzen

sich gereizt fühlte, dass der mittelalterliche Humor

am Kirchendach sich einnistete und seine gutmütigen, Abh_ 5_ Natiirliche Quelle durch Löwenkopf bezeichnet.

biederen Blüten trieb. Auch innerhalb der Dome7, Ficoronische Cista, Rom.