Kempf, Heimsuchungen und Schicksale des Freiburger Münsters in Kriegsnot, durch Menschenhand und Feuersgefahr 27

Epitaphien. Das erstere mit dem Nebenzweck eines

Epitaphs hatte der Basler Weihbischof Markus Teg-

ginger1 sieben Jahre vor seinem Tode errichten

lassen2. Es befand sich einst in der Schnewlin-

Kapelle, wo auch der Bischof seine letzte Ruhestätte

fand. Da auch das zugehörige, mit den vier Evan-

gelisten und ihren Symbolen sowie mit den Wappen

des Stifters bemalte Antependium vorhanden ist, war

das Werk vom Auftraggeber offenbar zugleich als Altar

gedacht. Es konnte

aber nach seinem

Tode nur als Ge-

denktafel an der

Rückseite der Ka-

pelle Verwendung

finden3. Der Altar

(Abbild. 15) selbst

ist ein künstlerisch

wertvolles,vonl593

1 Der Stifter war

1540 zu Radolfzell ge-

boren, studierte an der

Universität Freiburg,

wo er schon 1559 Pro-

fessor der Dialektik und

1561 Dozent der theo-

logischen Fakultät

wurde. 1565 berief ihn

der Bischof von Basel

zu seinemWeihbischof,

als welcher er 1566 in

Rom zum Bischof von

Lydda i. p. geweiht

wurde. 1573 nahm er

in Freiburg bleibenden

Wohnsitz, wo bekannt-

lich dem Basler Dom-

kapitel durch den Bi-

schof Hugo von Kon-

stanz seit 8. Juni 1529

der Aufenthalt und die

Gottesdiensthaltung im

Münster eingeräumt

war. Er bewohnte in

Freiburg ein eigenes,

„zum Goldenen Stauf"

genanntes, heute Dom-

kapitelsches Haus,

Herrenstr. 19, wo die

von 1580 datierte Erker-

brüstung mit seinem, im Jahre 1904 von Bildhauer J. Dettlinger

erneuerten, zwischen zwei Engelsgestalten angebrachten Wappen

geschmückt ist. Auch neben seinem bischöflichen Amte be-

tätigte sich Tegginger als akademischer Lehrer an der theolo-

gischen Fakultät. 1575 wurde er Kanonikus beim Hochstift

Basel. Den größten Teil seines sich auf 14000 fl belaufenden

Vermögens bestimmte er für in Freibtirg studierende Biirger-

söhne seiner Vaterstadt Radolfzell. Vgl. auch Freiburger Diö-

cesan-Archiv 9 (1875) S. 353 und 22 (1892) S. 12.

2 Die fromme Gedächtnisstiftung des noch Lebenden in

Form eines Epitaphiums war in der Übung.

3 Erwähnt von Heinr. Schreiber, Geschichte und Be-

schreibung des Münsters S. 265.

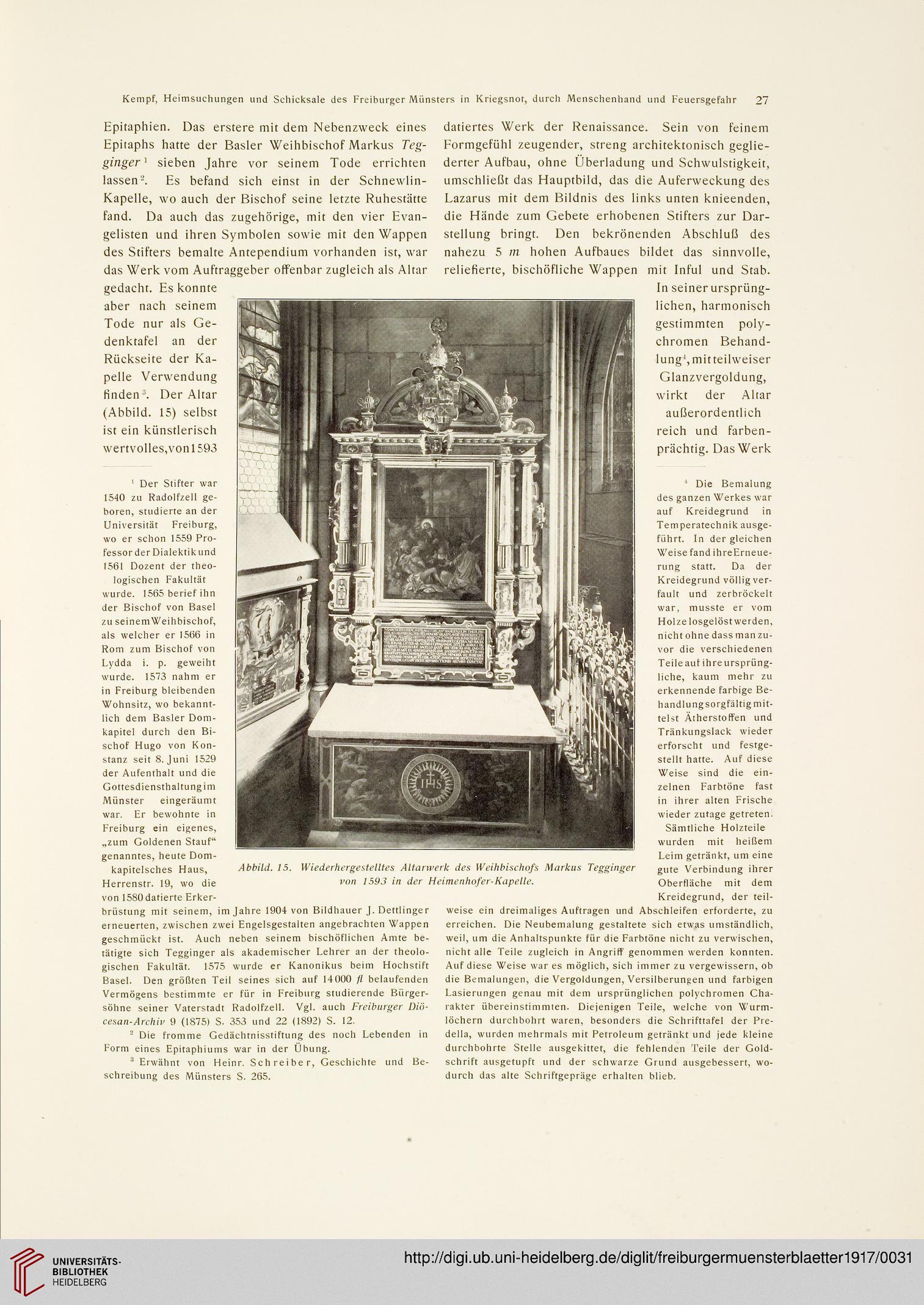

Abbild. 15. Wiederhergestelltes Altarwerk des Weihbischofs Markus Tegginger

von 1593 in der Heimenhofer-Kapelle.

datiertes Werk der Renaissance. Sein von feinem

Formgefühl zeugender, streng architektonisch geglie-

derter Aufbau, ohne Überladung und Schwulstigkeit,

umschließt das Hauptbild, das die Auferweckung des

Lazarus mit dem Bildnis des links unten knieenden,

die Hände zum Gebete erhobenen Stifters zur Dar-

stellung bringt. Den bekrönenden Abschluß des

nahezu 5 m hohen Aufbaues bildet das sinnvolle,

reliefierte, bischöfliche Wappen mit Inful und Stab.

In seiner ursprüng-

lichen, harmonisch

gestimmten poly-

chromen Behand-

lung4,mitteilweiser

Glanzvergoldung,

wirkt der Altar

außerordentlich

reich und farben-

prächtig. Das Werk

1 Die Bemalung

des ganzen Werkes war

auf Kreidegrund in

Temperatechnik ausge-

führt. In der gleichen

Weise fand ihreErneue-

rung statt. Da der

Kreidegrund völlig ver-

fault und zerbröckelt

war, musste er vom

Holze losgelöst werden,

nicht ohne dass man zu-

vor die verschiedenen

Teile autihre ursprüng-

liche, kaum mehr zu

erkennende farbige Be-

handlungsorgfältig mit-

telst Ätherstoffen und

Tränkungslack wieder

erforscht und festge-

stellt hatte. Auf diese

Weise sind die ein-

zelnen Farbtöne fast

in ihrer alten Frische

wieder zutage getreten.

Sämtliche Holzteile

wurden mit heißem

Leim getränkt, um eine

gute Verbindung ihrer

Oberfläche mit dem

Kreidegrund, der teil-

weise ein dreimaliges Auftragen und Abschleifen erforderte, zu

erreichen. Die Neubemalung gestaltete sich etwas umständlich,

weil, um die Anhaltspunkte für die Farbtöne nicht zu verwischen,

nicht alle Teile zugleich in Angriff genommen werden konnten.

Auf diese Weise war es möglich, sich immer zu vergewissern, ob

die Bemalungen, die Vergoldungen, Versilberungen und farbigen

Lasierungen genau mit dem ursprünglichen polychromen Cha-

rakter übereinstimmten. Diejenigen Teile, welche von Wurm-

löchern durchbohrt waren, besonders die Schrifttafel der Pre-

della, wurden mehrmals mit Petroleum getränkt und jede kleine

durchbohrte Stelle ausgekittet, die fehlenden Teile der Gold-

schrift ausgetupft und der schwarze Grund ausgebessert, wo-

durch das alte Schriftgepräge erhalten blieb.

Epitaphien. Das erstere mit dem Nebenzweck eines

Epitaphs hatte der Basler Weihbischof Markus Teg-

ginger1 sieben Jahre vor seinem Tode errichten

lassen2. Es befand sich einst in der Schnewlin-

Kapelle, wo auch der Bischof seine letzte Ruhestätte

fand. Da auch das zugehörige, mit den vier Evan-

gelisten und ihren Symbolen sowie mit den Wappen

des Stifters bemalte Antependium vorhanden ist, war

das Werk vom Auftraggeber offenbar zugleich als Altar

gedacht. Es konnte

aber nach seinem

Tode nur als Ge-

denktafel an der

Rückseite der Ka-

pelle Verwendung

finden3. Der Altar

(Abbild. 15) selbst

ist ein künstlerisch

wertvolles,vonl593

1 Der Stifter war

1540 zu Radolfzell ge-

boren, studierte an der

Universität Freiburg,

wo er schon 1559 Pro-

fessor der Dialektik und

1561 Dozent der theo-

logischen Fakultät

wurde. 1565 berief ihn

der Bischof von Basel

zu seinemWeihbischof,

als welcher er 1566 in

Rom zum Bischof von

Lydda i. p. geweiht

wurde. 1573 nahm er

in Freiburg bleibenden

Wohnsitz, wo bekannt-

lich dem Basler Dom-

kapitel durch den Bi-

schof Hugo von Kon-

stanz seit 8. Juni 1529

der Aufenthalt und die

Gottesdiensthaltung im

Münster eingeräumt

war. Er bewohnte in

Freiburg ein eigenes,

„zum Goldenen Stauf"

genanntes, heute Dom-

kapitelsches Haus,

Herrenstr. 19, wo die

von 1580 datierte Erker-

brüstung mit seinem, im Jahre 1904 von Bildhauer J. Dettlinger

erneuerten, zwischen zwei Engelsgestalten angebrachten Wappen

geschmückt ist. Auch neben seinem bischöflichen Amte be-

tätigte sich Tegginger als akademischer Lehrer an der theolo-

gischen Fakultät. 1575 wurde er Kanonikus beim Hochstift

Basel. Den größten Teil seines sich auf 14000 fl belaufenden

Vermögens bestimmte er für in Freibtirg studierende Biirger-

söhne seiner Vaterstadt Radolfzell. Vgl. auch Freiburger Diö-

cesan-Archiv 9 (1875) S. 353 und 22 (1892) S. 12.

2 Die fromme Gedächtnisstiftung des noch Lebenden in

Form eines Epitaphiums war in der Übung.

3 Erwähnt von Heinr. Schreiber, Geschichte und Be-

schreibung des Münsters S. 265.

Abbild. 15. Wiederhergestelltes Altarwerk des Weihbischofs Markus Tegginger

von 1593 in der Heimenhofer-Kapelle.

datiertes Werk der Renaissance. Sein von feinem

Formgefühl zeugender, streng architektonisch geglie-

derter Aufbau, ohne Überladung und Schwulstigkeit,

umschließt das Hauptbild, das die Auferweckung des

Lazarus mit dem Bildnis des links unten knieenden,

die Hände zum Gebete erhobenen Stifters zur Dar-

stellung bringt. Den bekrönenden Abschluß des

nahezu 5 m hohen Aufbaues bildet das sinnvolle,

reliefierte, bischöfliche Wappen mit Inful und Stab.

In seiner ursprüng-

lichen, harmonisch

gestimmten poly-

chromen Behand-

lung4,mitteilweiser

Glanzvergoldung,

wirkt der Altar

außerordentlich

reich und farben-

prächtig. Das Werk

1 Die Bemalung

des ganzen Werkes war

auf Kreidegrund in

Temperatechnik ausge-

führt. In der gleichen

Weise fand ihreErneue-

rung statt. Da der

Kreidegrund völlig ver-

fault und zerbröckelt

war, musste er vom

Holze losgelöst werden,

nicht ohne dass man zu-

vor die verschiedenen

Teile autihre ursprüng-

liche, kaum mehr zu

erkennende farbige Be-

handlungsorgfältig mit-

telst Ätherstoffen und

Tränkungslack wieder

erforscht und festge-

stellt hatte. Auf diese

Weise sind die ein-

zelnen Farbtöne fast

in ihrer alten Frische

wieder zutage getreten.

Sämtliche Holzteile

wurden mit heißem

Leim getränkt, um eine

gute Verbindung ihrer

Oberfläche mit dem

Kreidegrund, der teil-

weise ein dreimaliges Auftragen und Abschleifen erforderte, zu

erreichen. Die Neubemalung gestaltete sich etwas umständlich,

weil, um die Anhaltspunkte für die Farbtöne nicht zu verwischen,

nicht alle Teile zugleich in Angriff genommen werden konnten.

Auf diese Weise war es möglich, sich immer zu vergewissern, ob

die Bemalungen, die Vergoldungen, Versilberungen und farbigen

Lasierungen genau mit dem ursprünglichen polychromen Cha-

rakter übereinstimmten. Diejenigen Teile, welche von Wurm-

löchern durchbohrt waren, besonders die Schrifttafel der Pre-

della, wurden mehrmals mit Petroleum getränkt und jede kleine

durchbohrte Stelle ausgekittet, die fehlenden Teile der Gold-

schrift ausgetupft und der schwarze Grund ausgebessert, wo-

durch das alte Schriftgepräge erhalten blieb.