I o

Heinrich Wölfflin

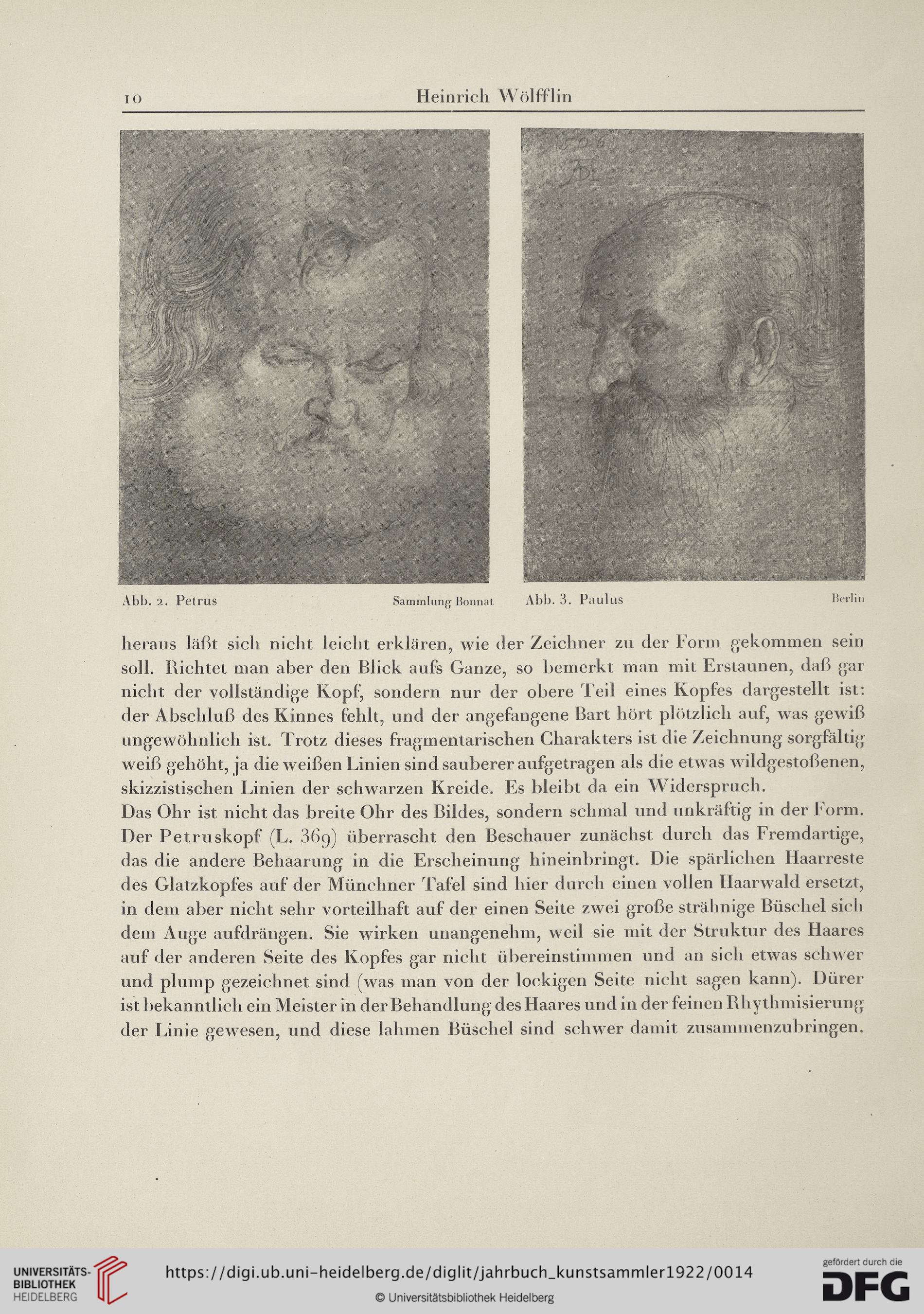

Abb. 2. Petrus

Sammlung Bonnat

Abb. 3. Paulus

Berlin

heraus läßt sich nicht leicht erklären, wie der Zeichner zu der Form gekommen sein

soll. Richtet man aber den Blick aufs Ganze, so bemerkt man mit Erstaunen, daß gar

nicht der vollständige Kopf, sondern nur der obere Teil eines Kopfes dargestellt ist:

der Abschluß des Kinnes fehlt, und der angefangene Bart hört plötzlich auf, was gewiß

ungewöhnlich ist. Trotz dieses fragmentarischen Charakters ist die Zeichnung sorgfältig

weiß gehöht, ja die weißen Linien sind sauberer aufgetragen als die etwas wildgestoßenen,

skizzistischen Linien der schwarzen Kreide. Es bleibt da ein Widerspruch.

Das Ohr ist nicht das breite Ohr des Bildes, sondern schmal und unkräftig in der Form.

Der Petruskopf (L. 36g) überrascht den Beschauer zunächst durch das Fremdartige,

das die andere Behaarung in die Erscheinung hineinbringt. Die spärlichen Tiaarreste

des Glatzkopfes auf der Münchner Tafel sind hier durch einen vollen Haarwald ersetzt,

in dem aber nicht sehr vorteilhaft auf der einen Seite zwei große strähnige Büschel sich

dem Auge aufdrängen. Sie wirken unangenehm, weil sie mit der Struktur des Haares

auf der anderen Seite des Kopfes gar nicht übereinstimmen und an sich etwas schwer

und plump gezeichnet sind (was man von der lockigen Seite nicht sagen kann). Dürer

ist bekanntlich ein Meister in der Behandlung des Haares und in der feinen Rhythmisierung

der Linie gewesen, und diese lahmen Büschel sind schwer damit zusammenzubringen.

Heinrich Wölfflin

Abb. 2. Petrus

Sammlung Bonnat

Abb. 3. Paulus

Berlin

heraus läßt sich nicht leicht erklären, wie der Zeichner zu der Form gekommen sein

soll. Richtet man aber den Blick aufs Ganze, so bemerkt man mit Erstaunen, daß gar

nicht der vollständige Kopf, sondern nur der obere Teil eines Kopfes dargestellt ist:

der Abschluß des Kinnes fehlt, und der angefangene Bart hört plötzlich auf, was gewiß

ungewöhnlich ist. Trotz dieses fragmentarischen Charakters ist die Zeichnung sorgfältig

weiß gehöht, ja die weißen Linien sind sauberer aufgetragen als die etwas wildgestoßenen,

skizzistischen Linien der schwarzen Kreide. Es bleibt da ein Widerspruch.

Das Ohr ist nicht das breite Ohr des Bildes, sondern schmal und unkräftig in der Form.

Der Petruskopf (L. 36g) überrascht den Beschauer zunächst durch das Fremdartige,

das die andere Behaarung in die Erscheinung hineinbringt. Die spärlichen Tiaarreste

des Glatzkopfes auf der Münchner Tafel sind hier durch einen vollen Haarwald ersetzt,

in dem aber nicht sehr vorteilhaft auf der einen Seite zwei große strähnige Büschel sich

dem Auge aufdrängen. Sie wirken unangenehm, weil sie mit der Struktur des Haares

auf der anderen Seite des Kopfes gar nicht übereinstimmen und an sich etwas schwer

und plump gezeichnet sind (was man von der lockigen Seite nicht sagen kann). Dürer

ist bekanntlich ein Meister in der Behandlung des Haares und in der feinen Rhythmisierung

der Linie gewesen, und diese lahmen Büschel sind schwer damit zusammenzubringen.