Seltene deutsche Fayencen des 18. Jahrhunderts aus Schloß Kleßheim

33

f indet sich bereits auf dem 1719 datierten Henkelkrug des

Hamburger Kunstgewerbemuseums1).

Deutlicher als diese Vase trägt eine in zwei Exemplaren ver¬

treten gewesene Kürbisflasche das Signum ihrer Entstehung

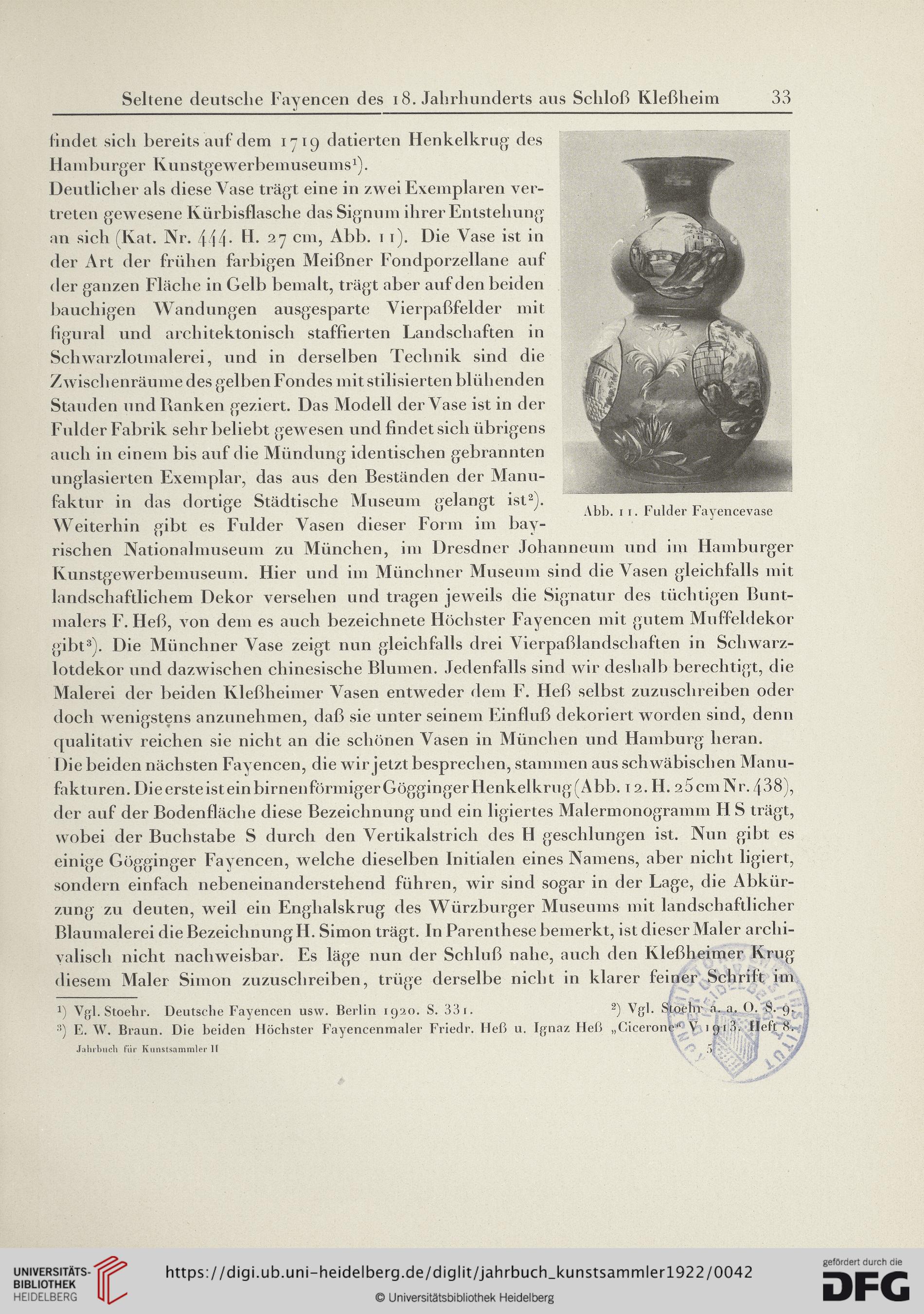

an sich (Kat. Nr. 444- H. 27 cm, Abb. 1 1). Die Vase ist in

der Art der frühen farbigen Meißner Fondporzellane auf

der ganzen Fläche in Gelb bemalt, trägt aber auf den beiden

bauchigen Wandungen ausgesparte Vierpaßfelder mit

figural und architektonisch staffierten Landschaften in

Schwarzlotmalerei, und in derselben Technik sind die

Zwischenräume des gelben Fondes mit stilisierten blühenden

Stauden und Ranken geziert. Das Modell der Vase ist in der

Fulder Fabrik sehr beliebt gewesen und findet sich übrigens

auch in einem bis auf die Mündung identischen gebrannten

unglasierten Exemplar, das aus den Beständen der Manu¬

faktur in das dortige Städtische Museum gelangt ist2).

Weiterhin gibt es Fulder Vasen dieser Form im bay-

rischen Nationalmuseum zu München, im Dresdner Johanneum und im Hamburger

Kunstgewerbemuseum. Hier und im Münchner Museum sind die Vasen gleichfalls mit

landschaftlichem Dekor versehen und tragen jeweils die Signatur des tüchtigen Bunt-

malers F. Heß, von dem es auch bezeichnete Höchster Fayencen mit gutem Muffeldekor

gibt3). Die Münchner Vase zeigt nun gleichfalls drei Vierpaßlandscliaften in Scliwarz-

lotdekor und dazwischen chinesische Blumen. Jedenfalls sind wir deshalb berechtigt, die

Malerei der beiden Kleßheimer Vasen entweder dem F. Heß selbst zuzuschreiben oder

doch wenigstens anzunehmen, daß sie unter seinem Einfluß dekoriert worden sind, denn

qualitativ reichen sie nicht an die schönen Vasen in München und Hamburg heran.

Die beiden nächsten Fayencen, die wir jetzt besprechen, stammen aus schwäbischen Manu-

fakturen. DieersteisteinbirnenförmigerGöggingerHenkelkrug(Abb. 12. H. 25cmNr. 438),

der auf der Bodenfläche diese Bezeichnung und ein ligiertes Malermonogramm H S trägt,

wobei der Buchstabe S durch den Vertikalstrich des H geschlungen ist. Nun gibt es

einige Gögginger Fayencen, welche dieselben Initialen eines Namens, aber nicht ligiert,

sondern einfach nebeneinanderstehend führen, wir sind sogar in der Lage, die Abkür-

zung zu deuten, weil ein Englialskrug des Würzburger Museums mit landschaftlicher

Blaumalerei die Bezeichnung H. Simon trägt. In Parenthese bemerkt, ist dieser Maler archi-

valisch nicht nachweisbar. Es läge nun der Schluß nahe, auch den Kleßheimer Krug

diesem Maler Simon zuzusclireiben, trüge derselbe nicht in klarer feiner Schrift im

—

x) Vgl. Stoehr. Deutsche Fayencen usxv. Berlin 1920. S. 33 1. 2) Vgl. StQphr La. O. -S. 9.

3) E. W. Braun. Die beiden Höchster Fayencenmaler Friedr. Heß u. Ignaz Heß „Cicerone“ V 19

■7.

Jahrbuch für Kunstsammler H 5

Abb. 1 1. Fulder Fayencevase

33

f indet sich bereits auf dem 1719 datierten Henkelkrug des

Hamburger Kunstgewerbemuseums1).

Deutlicher als diese Vase trägt eine in zwei Exemplaren ver¬

treten gewesene Kürbisflasche das Signum ihrer Entstehung

an sich (Kat. Nr. 444- H. 27 cm, Abb. 1 1). Die Vase ist in

der Art der frühen farbigen Meißner Fondporzellane auf

der ganzen Fläche in Gelb bemalt, trägt aber auf den beiden

bauchigen Wandungen ausgesparte Vierpaßfelder mit

figural und architektonisch staffierten Landschaften in

Schwarzlotmalerei, und in derselben Technik sind die

Zwischenräume des gelben Fondes mit stilisierten blühenden

Stauden und Ranken geziert. Das Modell der Vase ist in der

Fulder Fabrik sehr beliebt gewesen und findet sich übrigens

auch in einem bis auf die Mündung identischen gebrannten

unglasierten Exemplar, das aus den Beständen der Manu¬

faktur in das dortige Städtische Museum gelangt ist2).

Weiterhin gibt es Fulder Vasen dieser Form im bay-

rischen Nationalmuseum zu München, im Dresdner Johanneum und im Hamburger

Kunstgewerbemuseum. Hier und im Münchner Museum sind die Vasen gleichfalls mit

landschaftlichem Dekor versehen und tragen jeweils die Signatur des tüchtigen Bunt-

malers F. Heß, von dem es auch bezeichnete Höchster Fayencen mit gutem Muffeldekor

gibt3). Die Münchner Vase zeigt nun gleichfalls drei Vierpaßlandscliaften in Scliwarz-

lotdekor und dazwischen chinesische Blumen. Jedenfalls sind wir deshalb berechtigt, die

Malerei der beiden Kleßheimer Vasen entweder dem F. Heß selbst zuzuschreiben oder

doch wenigstens anzunehmen, daß sie unter seinem Einfluß dekoriert worden sind, denn

qualitativ reichen sie nicht an die schönen Vasen in München und Hamburg heran.

Die beiden nächsten Fayencen, die wir jetzt besprechen, stammen aus schwäbischen Manu-

fakturen. DieersteisteinbirnenförmigerGöggingerHenkelkrug(Abb. 12. H. 25cmNr. 438),

der auf der Bodenfläche diese Bezeichnung und ein ligiertes Malermonogramm H S trägt,

wobei der Buchstabe S durch den Vertikalstrich des H geschlungen ist. Nun gibt es

einige Gögginger Fayencen, welche dieselben Initialen eines Namens, aber nicht ligiert,

sondern einfach nebeneinanderstehend führen, wir sind sogar in der Lage, die Abkür-

zung zu deuten, weil ein Englialskrug des Würzburger Museums mit landschaftlicher

Blaumalerei die Bezeichnung H. Simon trägt. In Parenthese bemerkt, ist dieser Maler archi-

valisch nicht nachweisbar. Es läge nun der Schluß nahe, auch den Kleßheimer Krug

diesem Maler Simon zuzusclireiben, trüge derselbe nicht in klarer feiner Schrift im

—

x) Vgl. Stoehr. Deutsche Fayencen usxv. Berlin 1920. S. 33 1. 2) Vgl. StQphr La. O. -S. 9.

3) E. W. Braun. Die beiden Höchster Fayencenmaler Friedr. Heß u. Ignaz Heß „Cicerone“ V 19

■7.

Jahrbuch für Kunstsammler H 5

Abb. 1 1. Fulder Fayencevase