Edmund Wilhelm Braun

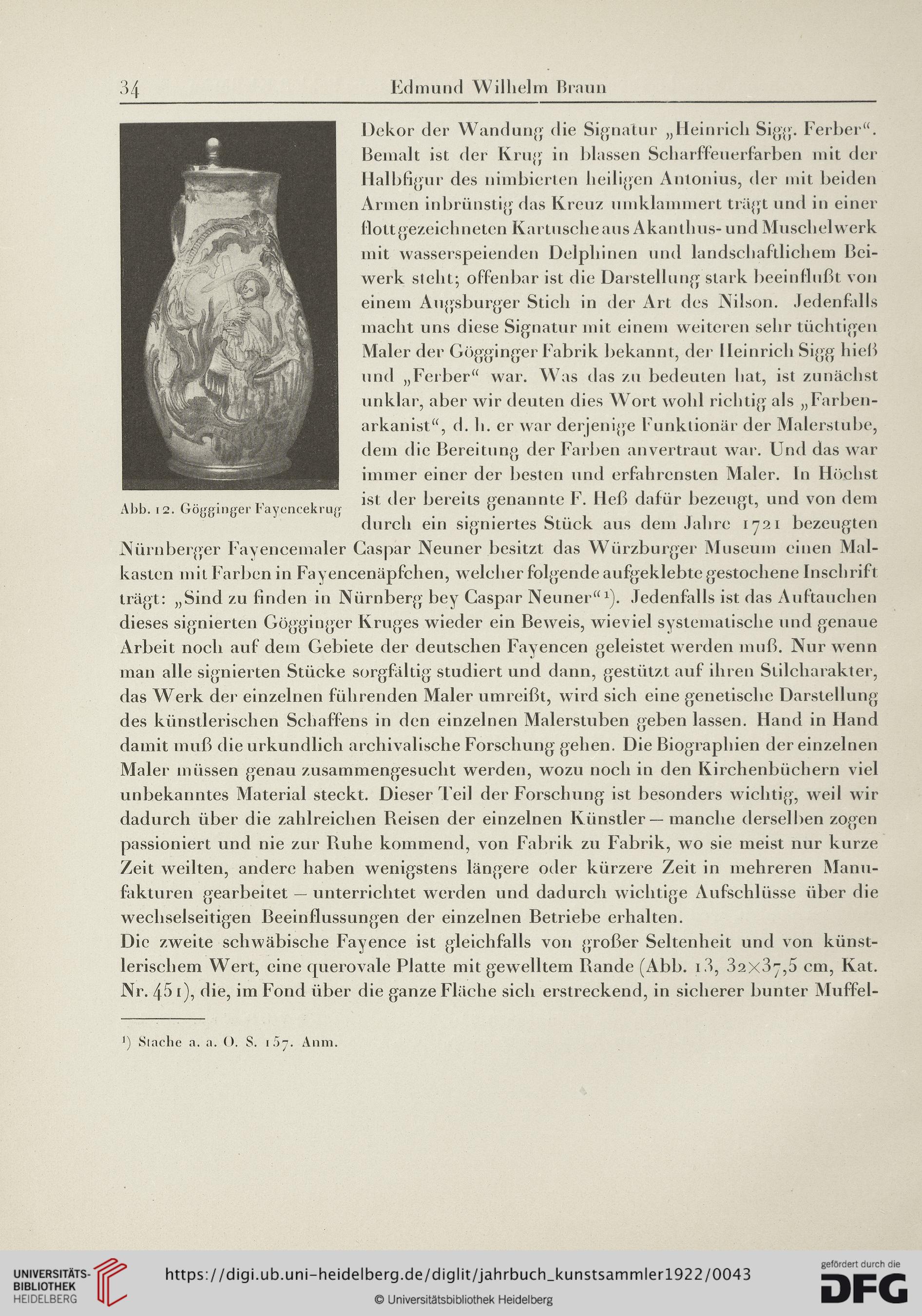

Dekor der Wandung die Signatur „Heinrich Sigg. Ferber“.

Bemalt ist der Krug in blassen Scharffeuerfarben mit der

Halbfigur des nimbicrten heiligen Antonius, der mit beiden

Armen inbrünstig das Kreuz umklammert trägt und in einer

flott gezeichneten Kartusche aus Akanthus- und Muschel werk

mit wasserspeienden Delphinen und landschaftlichem Bei-

werk steht; offenbar ist die Darstellung stark beeinflußt von

einem Augsburger Stich in der Art des Nilson. .Jedenfalls

macht uns diese Signatur mit einem weiteren sehr tüchtigen

Maler der Gögginger Fabrik bekannt, der Heinrich Sigg hieß

und „Ferber“ war. Was das zu bedeuten hat, ist zunächst

unklar,

arkanist“, d. h. er war derjenige Funktionär der Malerstube,

dem die Bereitung der Farben anvertraut war. Und das war

immer einer der besten und erfahrensten Maler. In Höchst

... ,, . ist der bereits genannte F. Heß dafür bezeugt, und von dem

Abb. 12. Gögginger raycncekrug y ° ’

durch ein signiertes Stück aus dem Jahre 1721 bezeugten

Nürnberger Fayencemaler Gaspar Neuner besitzt das Würzburger Museum einen Mal-

kasten mit Farben in Fayencenäpfchen, welcher folgende aufgeklebte gestochene Inschrift

trägt: „Sind zu finden in Nürnberg bey Caspar Neuner“1). Jedenfalls ist das Auftauchen

dieses signierten Gögginger Kruges wieder ein Beweis, wieviel systematische und genaue

Arbeit noch auf dem Gebiete der deutschen Fayencen geleistet werden muß. Nur wenn

man alle signierten Stücke sorgfältig studiert und dann, gestützt auf ihren Stilcharakter,

das Werk der einzelnen führenden Maler umreißt, wird sich eine genetische Darstellung

des künstlerischen Schaffens in den einzelnen Malerstuben geben lassen. Hand in Hand

damit muß die urkundlich archivalische Forschung gehen. Die Biographien der einzelnen

Maler müssen genau zusammengesucht werden, wozu noch in den Kirchenbüchern viel

unbekanntes Material steckt. Dieser Teil der Forschung ist besonders wichtig, weil wir

dadurch über die zahlreichen Reisen der einzelnen Künstler — manche derselben zogen

passioniert und nie zur Ruhe kommend, von Fabrik zu Fabrik, wo sie meist nur kurze

Zeit weilten, andere haben wenigstens längere oder kürzere Zeit in mehreren Manu-

fakturen gearbeitet — unterrichtet werden und dadurch wichtige Aufschlüsse über die

wechselseitigen Beeinflussungen der einzelnen Betriebe erhalten.

Die zweite schwäbische Fayence ist gleichfalls von großer Seltenheit und von künst-

lerischem Wert, eine querovale Platte mit gewelltem Rande (Abb. i.3, 32x3y,5 cm, Kat.

Nr. 45 1), die, im Fond über die ganze Fläche sich erstreckend, in sicherer bunter Muffel-

aber wir deuten dies Wort wohl richtig als „Farben-

*) Stäche a. a. O. S. i5y. Anm.

Dekor der Wandung die Signatur „Heinrich Sigg. Ferber“.

Bemalt ist der Krug in blassen Scharffeuerfarben mit der

Halbfigur des nimbicrten heiligen Antonius, der mit beiden

Armen inbrünstig das Kreuz umklammert trägt und in einer

flott gezeichneten Kartusche aus Akanthus- und Muschel werk

mit wasserspeienden Delphinen und landschaftlichem Bei-

werk steht; offenbar ist die Darstellung stark beeinflußt von

einem Augsburger Stich in der Art des Nilson. .Jedenfalls

macht uns diese Signatur mit einem weiteren sehr tüchtigen

Maler der Gögginger Fabrik bekannt, der Heinrich Sigg hieß

und „Ferber“ war. Was das zu bedeuten hat, ist zunächst

unklar,

arkanist“, d. h. er war derjenige Funktionär der Malerstube,

dem die Bereitung der Farben anvertraut war. Und das war

immer einer der besten und erfahrensten Maler. In Höchst

... ,, . ist der bereits genannte F. Heß dafür bezeugt, und von dem

Abb. 12. Gögginger raycncekrug y ° ’

durch ein signiertes Stück aus dem Jahre 1721 bezeugten

Nürnberger Fayencemaler Gaspar Neuner besitzt das Würzburger Museum einen Mal-

kasten mit Farben in Fayencenäpfchen, welcher folgende aufgeklebte gestochene Inschrift

trägt: „Sind zu finden in Nürnberg bey Caspar Neuner“1). Jedenfalls ist das Auftauchen

dieses signierten Gögginger Kruges wieder ein Beweis, wieviel systematische und genaue

Arbeit noch auf dem Gebiete der deutschen Fayencen geleistet werden muß. Nur wenn

man alle signierten Stücke sorgfältig studiert und dann, gestützt auf ihren Stilcharakter,

das Werk der einzelnen führenden Maler umreißt, wird sich eine genetische Darstellung

des künstlerischen Schaffens in den einzelnen Malerstuben geben lassen. Hand in Hand

damit muß die urkundlich archivalische Forschung gehen. Die Biographien der einzelnen

Maler müssen genau zusammengesucht werden, wozu noch in den Kirchenbüchern viel

unbekanntes Material steckt. Dieser Teil der Forschung ist besonders wichtig, weil wir

dadurch über die zahlreichen Reisen der einzelnen Künstler — manche derselben zogen

passioniert und nie zur Ruhe kommend, von Fabrik zu Fabrik, wo sie meist nur kurze

Zeit weilten, andere haben wenigstens längere oder kürzere Zeit in mehreren Manu-

fakturen gearbeitet — unterrichtet werden und dadurch wichtige Aufschlüsse über die

wechselseitigen Beeinflussungen der einzelnen Betriebe erhalten.

Die zweite schwäbische Fayence ist gleichfalls von großer Seltenheit und von künst-

lerischem Wert, eine querovale Platte mit gewelltem Rande (Abb. i.3, 32x3y,5 cm, Kat.

Nr. 45 1), die, im Fond über die ganze Fläche sich erstreckend, in sicherer bunter Muffel-

aber wir deuten dies Wort wohl richtig als „Farben-

*) Stäche a. a. O. S. i5y. Anm.