Seltene deutsche Fayencen des 18. Jahrhunderts aus Schloß Kleßheim

inalerei die Ansicht eines Barockschlosses mit

Ökonomiegebäuden und großen Gartenan¬

lagen zeigt. Ein Schriftband am obern Rande

trägt die Inschrift „Künersberg bey Mem¬

mingen“, und das Bild stellt also das Schloß des

aus Memmingen stammenden Wiener Gro߬

bankiers Jakob Edler von Küucr dar, in dem

dessen leistungsfähige Künersberger Fayence¬

fabrik untergebracht war. Wie mir Herr Dr.

Lill-München mitteilte, ist das Vorbild der

Malerei auf der Fayenceplatte ein Aquarell,

das heute noch im Künersberger Schloß hängt.

Auch datieren läßt sich die Schüssel ziemlich genau, denn es gibt im bayrischen Gewerbe-

museum zu Nürnberg eine Flöte mit „deutschen“ Streublumen in Muffelmalerei, auf der

wohl von der gleichen Malerhand genau dasselbe Schriftband mit der Inschrift „Küners-

berg“ in deutschen Buchstaben aufgemalt ist, und darunter steht die Jahreszahl i 758.

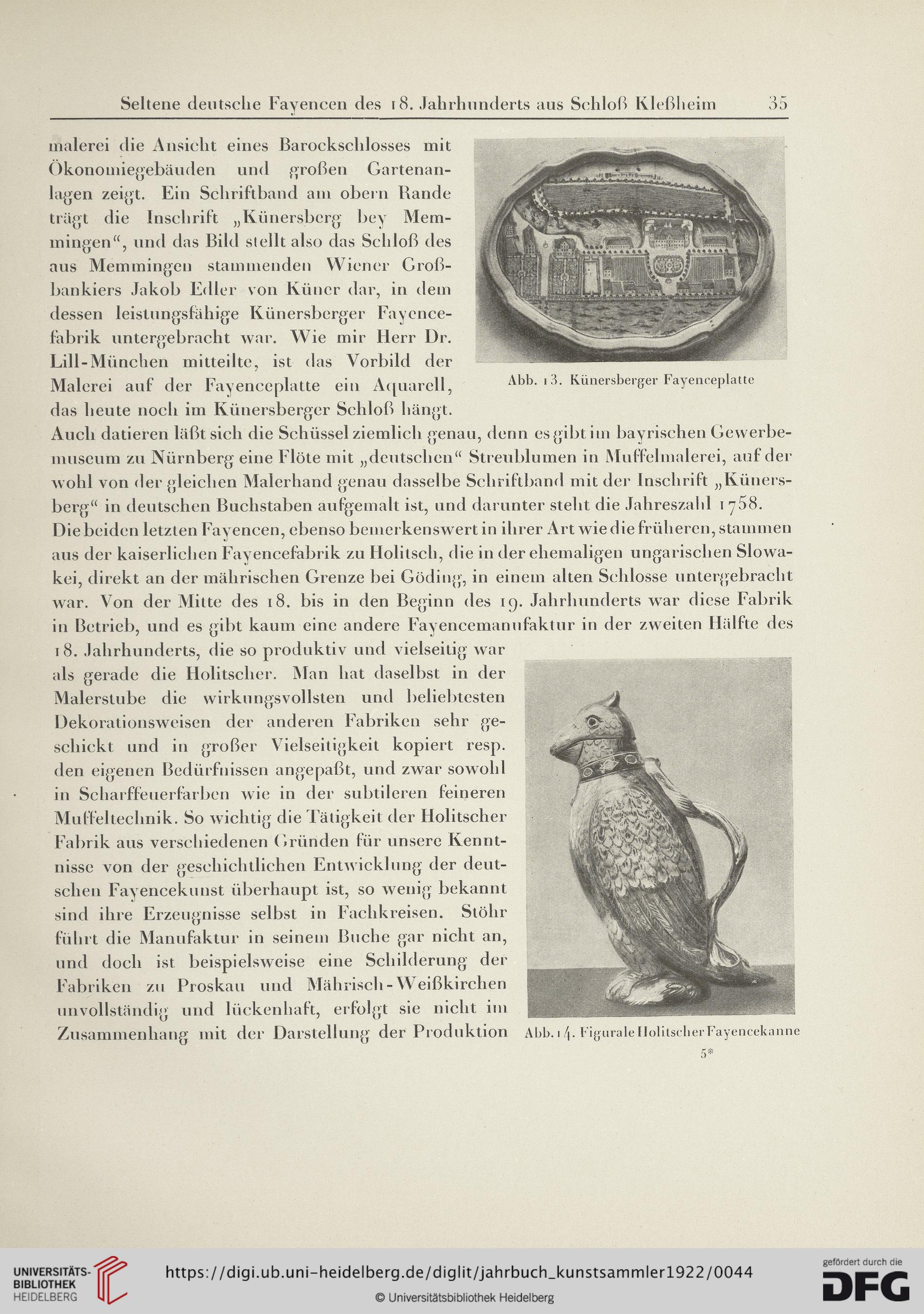

Diebeiden letzten Fayencen, ebenso bemerkenswert in ihrer Art wie die früheren, stammen

aus der kaiserlichen Fayencefabrik zu Holitsch, die in der ehemaligen ungarischen Slowa-

kei, direkt an der mährischen Grenze bei Göding, in einem alten Schlosse untergebracht

war. Von der Mitte des 18. bis in den Beginn des ig. Jahrhunderts war diese Fabrik

in Betrieb, und es gibt kaum eine andere Fayencemanufaktur in der zweiten Hälfte des

18. Jahrhunderts, die so produktiv und vielseitig war

als gerade die Holitscher. Man hat daselbst in der

Malerstube die wirkungsvollsten und beliebtesten

Dekorationsweisen der anderen Fabriken sehr ge¬

schickt und in großer Vielseitigkeit kopiert resp.

den eigenen Bedürfnissen angepaßt, und zwar sowohl

in Scharffeuerfarben wie in der subtileren feineren

Muffeltechnik. So wichtig die Tätigkeit der Holitscher

Fabrik aus verschiedenen Gründen für unsere Kennt¬

nisse von der geschichtlichen Entwicklung der deut¬

schen Fayencekunst überhaupt ist, so wenig bekannt

sind ihre Erzeugnisse selbst in Fachkreisen. Stöhr

führt die Manufaktur in seinem Buche gar nicht an,

und doch ist beispielsweise eine Schilderung der

Fabriken zu Proskau und Mährisch-Weißkirchen

unvollständig und lückenhaft, erfolgt sie nicht im

Zusammenhang mit der Darstellung der Produktion Abb. 14. FiguraleIloliischerFayencekanne

inalerei die Ansicht eines Barockschlosses mit

Ökonomiegebäuden und großen Gartenan¬

lagen zeigt. Ein Schriftband am obern Rande

trägt die Inschrift „Künersberg bey Mem¬

mingen“, und das Bild stellt also das Schloß des

aus Memmingen stammenden Wiener Gro߬

bankiers Jakob Edler von Küucr dar, in dem

dessen leistungsfähige Künersberger Fayence¬

fabrik untergebracht war. Wie mir Herr Dr.

Lill-München mitteilte, ist das Vorbild der

Malerei auf der Fayenceplatte ein Aquarell,

das heute noch im Künersberger Schloß hängt.

Auch datieren läßt sich die Schüssel ziemlich genau, denn es gibt im bayrischen Gewerbe-

museum zu Nürnberg eine Flöte mit „deutschen“ Streublumen in Muffelmalerei, auf der

wohl von der gleichen Malerhand genau dasselbe Schriftband mit der Inschrift „Küners-

berg“ in deutschen Buchstaben aufgemalt ist, und darunter steht die Jahreszahl i 758.

Diebeiden letzten Fayencen, ebenso bemerkenswert in ihrer Art wie die früheren, stammen

aus der kaiserlichen Fayencefabrik zu Holitsch, die in der ehemaligen ungarischen Slowa-

kei, direkt an der mährischen Grenze bei Göding, in einem alten Schlosse untergebracht

war. Von der Mitte des 18. bis in den Beginn des ig. Jahrhunderts war diese Fabrik

in Betrieb, und es gibt kaum eine andere Fayencemanufaktur in der zweiten Hälfte des

18. Jahrhunderts, die so produktiv und vielseitig war

als gerade die Holitscher. Man hat daselbst in der

Malerstube die wirkungsvollsten und beliebtesten

Dekorationsweisen der anderen Fabriken sehr ge¬

schickt und in großer Vielseitigkeit kopiert resp.

den eigenen Bedürfnissen angepaßt, und zwar sowohl

in Scharffeuerfarben wie in der subtileren feineren

Muffeltechnik. So wichtig die Tätigkeit der Holitscher

Fabrik aus verschiedenen Gründen für unsere Kennt¬

nisse von der geschichtlichen Entwicklung der deut¬

schen Fayencekunst überhaupt ist, so wenig bekannt

sind ihre Erzeugnisse selbst in Fachkreisen. Stöhr

führt die Manufaktur in seinem Buche gar nicht an,

und doch ist beispielsweise eine Schilderung der

Fabriken zu Proskau und Mährisch-Weißkirchen

unvollständig und lückenhaft, erfolgt sie nicht im

Zusammenhang mit der Darstellung der Produktion Abb. 14. FiguraleIloliischerFayencekanne