Der Meister von Eriskirch

45

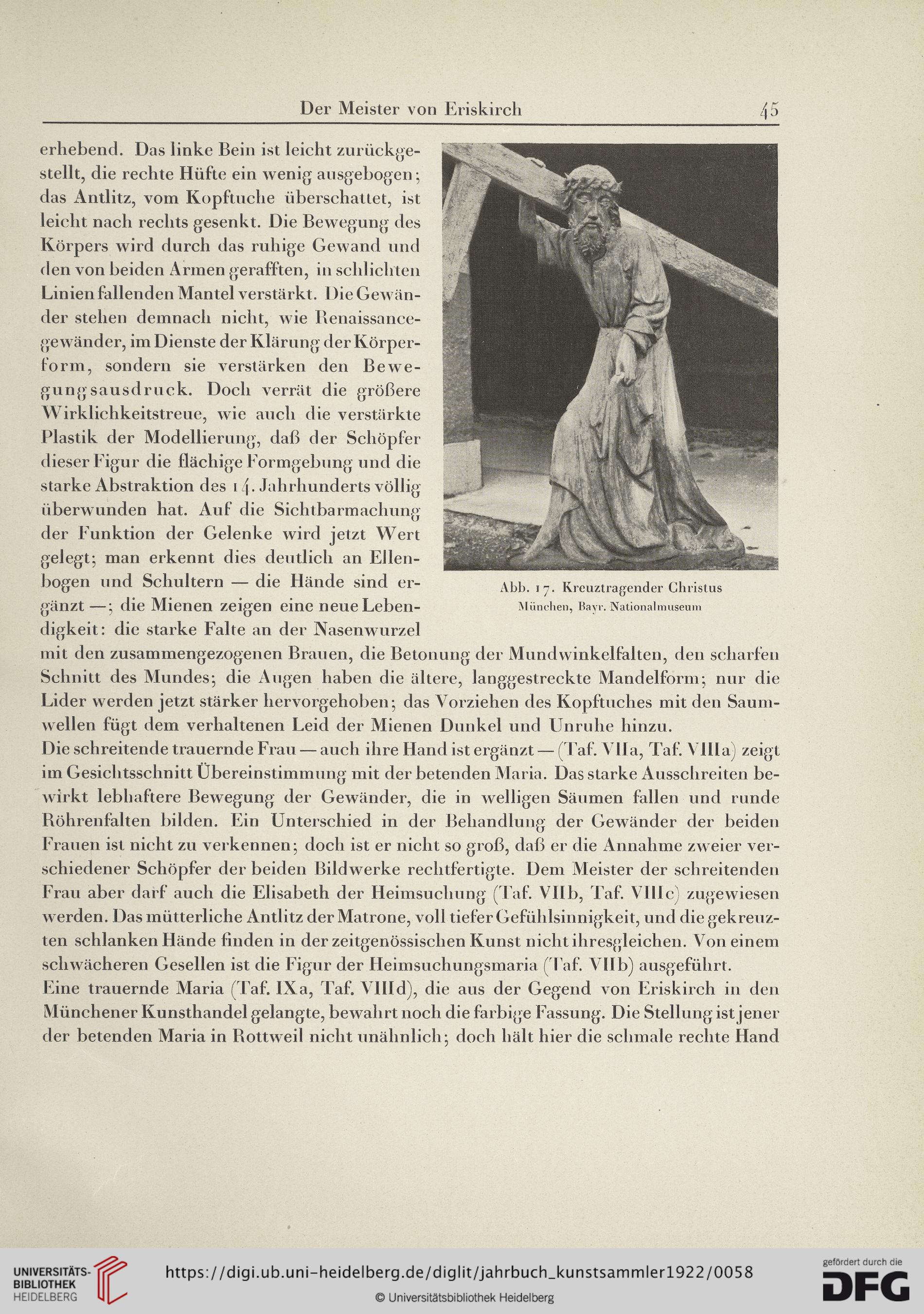

erhebend. Das linke Bein ist leicht zurückge¬

stellt, die rechte Hüfte ein wenig ausgebogen;

das Antlitz, vom Kopftuche überschattet, ist

leicht nach rechts gesenkt. Die Bewegung des

Körpers wird durch das ruhige Gewand und

den von beiden Armen gerafften, in schlichten

Linien fallenden Mantel verstärkt. Die Gewän¬

der stehen demnach nicht, wie Renaissance¬

gewänder, im Dienste der Klärung der Körper¬

form, sondern sie verstärken den Bewe¬

gung sausdruck. Doch verrät die größere

Wirklichkeitstreue, wie auch die verstärkte

Plastik der Modellierung, daß der Schöpfer

dieser Figur die flächige Formgebung und die

starke Abstraktion des 14-Jahrhunderts völlig

überwunden hat. Auf die Sichtbarmachung

der Funktion der Gelenke wird jetzt Wert

gelegt; man erkennt dies deutlich an Ellen¬

bogen und Schultern — die Hände sind er¬

gänzt —; die Mienen zeigen eine neue Leben¬

digkeit: die starke Falte an der Nasenwurzel

mit den zusammengezogenen Brauen, die Betonung der Mundwinkelfalten, den scharfen

Schnitt des Mundes; die Augen haben die ältere, langgestreckte Mandelform; nur die

Lider werden jetzt stärker hervorgehoben; das Vorziehen des Kopftuches mit den Saum-

wellen fügt dem verhaltenen Leid der Mienen Dunkel und Unruhe hinzu.

Die schreitende trauernde Frau — auch ihre Hand ist ergänzt — (Taf. Vila, Taf. Villa) zeigt

im Gesichtsschnitt Übereinstimmung mit der betenden Maria. Das starke Ausschreiten be-

wirkt lebhaftere Bewegung der Gewänder, die in welligen Säumen fallen und runde

Röhrenfalten bilden. Ein Unterschied in der Behandlung der Gewänder der beiden

Frauen ist nicht zu verkennen; doch ist er nicht so groß, daß er die Annahme zweier ver-

schiedener Schöpfer der beiden Bildwerke rechtfertigte. Dem Meister der schreitenden

Frau aber darf auch die Elisabeth der Heimsuchung (Taf. VTIb, Taf. Ville) zugewiesen

werden. Das mütterliche Antlitz der Matrone, voll tiefer Gefühlsinnigkeit, und die gekreuz-

ten schlanken Hände finden in der zeitgenössischen Kunst nicht ihresgleichen. Von einem

schwächeren Gesellen ist die Figur der Heimsuchungsmaria (Taf. Vllb) ausgeführt.

Eine trauernde Maria (Taf. IXa, Taf. VIIId), die aus der Gegend von Eriskirch in den

Münchener Kunsthandel gelangte, bewahrt noch die farbige Fassung. Die Stellung ist jener

der betenden Maria in Rottweil nicht unähnlich; doch hält hier die schmale rechte Hand

45

erhebend. Das linke Bein ist leicht zurückge¬

stellt, die rechte Hüfte ein wenig ausgebogen;

das Antlitz, vom Kopftuche überschattet, ist

leicht nach rechts gesenkt. Die Bewegung des

Körpers wird durch das ruhige Gewand und

den von beiden Armen gerafften, in schlichten

Linien fallenden Mantel verstärkt. Die Gewän¬

der stehen demnach nicht, wie Renaissance¬

gewänder, im Dienste der Klärung der Körper¬

form, sondern sie verstärken den Bewe¬

gung sausdruck. Doch verrät die größere

Wirklichkeitstreue, wie auch die verstärkte

Plastik der Modellierung, daß der Schöpfer

dieser Figur die flächige Formgebung und die

starke Abstraktion des 14-Jahrhunderts völlig

überwunden hat. Auf die Sichtbarmachung

der Funktion der Gelenke wird jetzt Wert

gelegt; man erkennt dies deutlich an Ellen¬

bogen und Schultern — die Hände sind er¬

gänzt —; die Mienen zeigen eine neue Leben¬

digkeit: die starke Falte an der Nasenwurzel

mit den zusammengezogenen Brauen, die Betonung der Mundwinkelfalten, den scharfen

Schnitt des Mundes; die Augen haben die ältere, langgestreckte Mandelform; nur die

Lider werden jetzt stärker hervorgehoben; das Vorziehen des Kopftuches mit den Saum-

wellen fügt dem verhaltenen Leid der Mienen Dunkel und Unruhe hinzu.

Die schreitende trauernde Frau — auch ihre Hand ist ergänzt — (Taf. Vila, Taf. Villa) zeigt

im Gesichtsschnitt Übereinstimmung mit der betenden Maria. Das starke Ausschreiten be-

wirkt lebhaftere Bewegung der Gewänder, die in welligen Säumen fallen und runde

Röhrenfalten bilden. Ein Unterschied in der Behandlung der Gewänder der beiden

Frauen ist nicht zu verkennen; doch ist er nicht so groß, daß er die Annahme zweier ver-

schiedener Schöpfer der beiden Bildwerke rechtfertigte. Dem Meister der schreitenden

Frau aber darf auch die Elisabeth der Heimsuchung (Taf. VTIb, Taf. Ville) zugewiesen

werden. Das mütterliche Antlitz der Matrone, voll tiefer Gefühlsinnigkeit, und die gekreuz-

ten schlanken Hände finden in der zeitgenössischen Kunst nicht ihresgleichen. Von einem

schwächeren Gesellen ist die Figur der Heimsuchungsmaria (Taf. Vllb) ausgeführt.

Eine trauernde Maria (Taf. IXa, Taf. VIIId), die aus der Gegend von Eriskirch in den

Münchener Kunsthandel gelangte, bewahrt noch die farbige Fassung. Die Stellung ist jener

der betenden Maria in Rottweil nicht unähnlich; doch hält hier die schmale rechte Hand