Hamburger Kunstsammlungen und Raritätenkammern

51

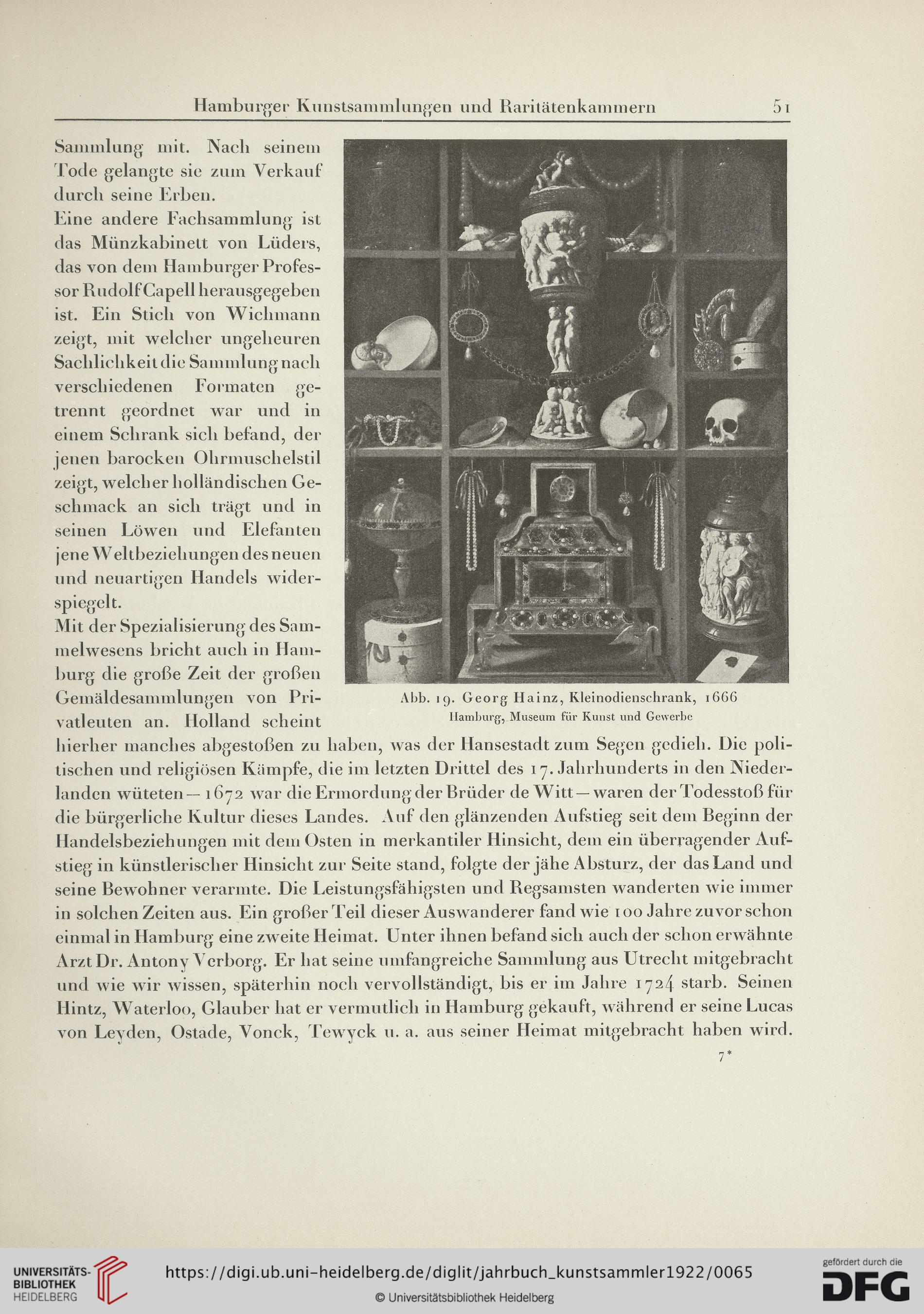

Abb. 19. Georg Hainz, Kleinodienschrank, 1666

Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe

Sammlung mit. Nach seinem

Tode gelangte sie zum Verkauf

durch seine Erben.

Eine andere Fachsammlung ist

das Münzkabinett von Lüders,

das von dem Hamburger Profes¬

sor Rudolf Capell herausgegeben

ist. Ein Stich von Wichmann

zeigt, mit welcher ungeheuren

Sachlichkeit die Sammlung nach

verschiedenen Formaten ge¬

trennt geordnet war und in

einem Schrank sich befand, der

jenen barocken Ohrmuschelstil

zeigt, welcher holländischen Ge¬

schmack an sich trägt und in

seinen Löwen und Elefanten

jene Weltbezieliungen des neuen

und neuartigen Handels wider¬

spiegelt.

Mit der Spezialisierung des Sam¬

melwesens bricht auch in Ham¬

burg die große Zeit der großen

Gemäldesammlungen von Pri¬

vatleuten an. Holland scheint

hierher manches abgestoßen zu haben, was der Hansestadt zum Segen gedieh. Die poli-

tischen und religiösen Kämpfe, die im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts in den Nieder-

landen wüteten— 1672 war die Ermordung der Erüder de Witt—waren der Todesstoß für

die bürgerliche Kultur dieses Landes. Auf den glänzenden Aufstieg seit dem Beginn der

Handelsbeziehungen mit dem Osten in merkantiler Hinsicht, dem ein überragender Auf-

stieg in künstlerischer Hinsicht zur Seite stand, folgte der jähe Absturz, der das Land und

seine Bewohner verarmte. Die Leistungsfähigsten und Regsamsten wanderten wie immer

in solchen Zeiten aus. Ein großer Teil dieser Auswanderer fand wie 100 Jahre zuvor schon

einmal in Hamburg eine zweite Heimat. Unter ihnen befand sich auch der schon erwähnte

ArztDr. Antony Verborg. Er hat seine umfangreiche Sammlung aus Utrecht mitgebracht

und wie wir wissen, späterhin noch vervollständigt, bis er im Jahre 1724 starb. Seinen

Hintz, Waterloo, Glauber hat er vermutlich in Hamburg gekauft, während er seine Lucas

von Leyden, Ostade, Vonck, Tewyck u. a. aus seiner Heimat mitgebracht haben wird.

7*

51

Abb. 19. Georg Hainz, Kleinodienschrank, 1666

Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe

Sammlung mit. Nach seinem

Tode gelangte sie zum Verkauf

durch seine Erben.

Eine andere Fachsammlung ist

das Münzkabinett von Lüders,

das von dem Hamburger Profes¬

sor Rudolf Capell herausgegeben

ist. Ein Stich von Wichmann

zeigt, mit welcher ungeheuren

Sachlichkeit die Sammlung nach

verschiedenen Formaten ge¬

trennt geordnet war und in

einem Schrank sich befand, der

jenen barocken Ohrmuschelstil

zeigt, welcher holländischen Ge¬

schmack an sich trägt und in

seinen Löwen und Elefanten

jene Weltbezieliungen des neuen

und neuartigen Handels wider¬

spiegelt.

Mit der Spezialisierung des Sam¬

melwesens bricht auch in Ham¬

burg die große Zeit der großen

Gemäldesammlungen von Pri¬

vatleuten an. Holland scheint

hierher manches abgestoßen zu haben, was der Hansestadt zum Segen gedieh. Die poli-

tischen und religiösen Kämpfe, die im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts in den Nieder-

landen wüteten— 1672 war die Ermordung der Erüder de Witt—waren der Todesstoß für

die bürgerliche Kultur dieses Landes. Auf den glänzenden Aufstieg seit dem Beginn der

Handelsbeziehungen mit dem Osten in merkantiler Hinsicht, dem ein überragender Auf-

stieg in künstlerischer Hinsicht zur Seite stand, folgte der jähe Absturz, der das Land und

seine Bewohner verarmte. Die Leistungsfähigsten und Regsamsten wanderten wie immer

in solchen Zeiten aus. Ein großer Teil dieser Auswanderer fand wie 100 Jahre zuvor schon

einmal in Hamburg eine zweite Heimat. Unter ihnen befand sich auch der schon erwähnte

ArztDr. Antony Verborg. Er hat seine umfangreiche Sammlung aus Utrecht mitgebracht

und wie wir wissen, späterhin noch vervollständigt, bis er im Jahre 1724 starb. Seinen

Hintz, Waterloo, Glauber hat er vermutlich in Hamburg gekauft, während er seine Lucas

von Leyden, Ostade, Vonck, Tewyck u. a. aus seiner Heimat mitgebracht haben wird.

7*